データを解き尽くし、未来を引きよせる “事業創出集団”ができるまで

2018/10/25

デジタルコンサルティングとデジタルトランスフォーメーションを事業の柱とするSpeee。なかでも不動産やリフォーム、医療などレガシー分野にメスを入れ、着実にIT化を進めようとしている。2007年にモバイルSEO事業から始まったSpeeeは、なぜこの10年の間に次々と新規事業を生み出すことができたのか。代表取締役の大塚英樹氏に聞く──。

1985年、埼玉県生まれ。メディア関連事業の会社を創業し、2011年に譲渡。同年、25歳で株式会社Speee代表取締役に就任。2015年にAERAの「日本を突破する100人」に選出。2017年からREAPRA Venturesの外部アドバイザーを務める。Speeeは「デロイト トウシュ トーマツ 日本テクノロジー Fast50」で、7年連続成長企業の上位にランクイン。Great Place to Work® Institute Japanが実施する「働きがいのある会社」ランキング上位も連続受賞している。

経営者が、僕の「ヒーロー」だった

── 大塚さんが経営に興味を持ったきっかけは?

父親が小さな会社を経営していたので、物心ついたときからよくビジネスについて話してくれたんですよ。年度末に繁華街を歩きながら、「3月になるとお店のセールが増えたりするのってなぜだと思う?」みたいな。

朝の時間もゆっくりしているし、夕方5時くらいには帰ってきます。仕事がすごく楽しそうなんですよね。子どもなりに、「社長って、自由度の高い仕事なんだな」と感じていました。

中学生の頃から、少しずついろんな経営者の本を読むようになりました。イトーヨーカドー(現・セブン&アイホールディングス)の鈴木敏文さん、日本マクドナルドの藤田田さん……。それぞれの経営者がどんな思想やビジョンを持って、どんな経営戦略やマーケティングを行っているのか。

世の中にはこんなにすごいことを考えて実行している人がいるんだ、と一つひとつに感動していました。経営者が明確な意志を持って考え出した戦略によって、僕らは満たされた日常生活を送ることができている。そう考えると、めちゃくちゃワクワクしたんです。

── 中学生時代からビジネス書ですか……。

一方で子どもの頃からずっとサッカーを続けていて、県選抜にも選ばれ、高校では強豪校に入りました。

ただ、「自分はこれ以上うまくなれない」と思ってしまって、2年生になるときにサッカーを辞め、それからはますますビジネス書を読みまくるようになりました。

相変わらず鈴木敏文さんや藤田田さんは憧れの経営者だったけど、少しずつIT業界へ目が向いていって、ビル・ゲイツ、孫正義さん……。ある雑誌で、成毛眞さんの書斎の写真を見たときは衝撃でした。「毎月100冊本を買っている」とお話しされていて、本棚にズラッと本が並んでいて…。

うちにも大きな本棚がありましたが、到底及ばない。「そうか、勉強する人ってこれくらいするんだなぁ。自分ももっと勉強しなきゃ」と焦りました。

── 父親の会社を継ぐことは考えなかったのですか。

考えませんでしたね。そのときにはもう「父親は僕がつくりたい企業経営の先生にはならない」と思っていましたし、他にも尊敬する経営者やビジネスリーダーの方がたくさんいました。

本屋で1冊買ったら、そこに名前が出てくる人をチェックして、その方の著書をさらに買い足して。印象的な言葉にマーカーを引いて、タイピングしてファイリングして……完全に経営オタクですよ(笑)。

僕からすれば、ビジネス誌に出てくる経営者はみんな、「アベンジャーズ」のようなヒーローでした。

長い座学を経て社会へ出て、「あれっ?」

── ITより先に、経営そのものへの興味があったんですね。

そうですね。ただ、そうやって勉強していくと、これからはテクノロジーやITの時代が来るな、と。これまでとは比べ物にならないほど加速度的に成長スピードが速まっていくことを感じていました。

サイバーエージェントの藤田晋さん、ライブドアの堀江貴文さんといった経営者が現れて、「やっぱりITなんだ」と確信しながらも、今に照らし合わせるとどんなキャリアパスを歩んでいくかは模索していました。

今なら「プログラミングを勉強してエンジニアになって、サービスを開発して起業しよう」となるんでしょうけど、当時の僕にはそれが現実的だと思えなかった。そうすると、藤田さんのように人材会社で社会経験を積んでから起業するのが、いちばん再現性のある方法なんじゃないか、と思い、大学在学中ながらも19歳の頃にリクルートスタッフィングへ営業職入社しました。

── そこでは起業を視野に入れながら働きはじめたのですか。

まずは社会勉強という感じでしたね。当時、「同世代では自分のビジネスリテラシーがいちばん高い」と自負していました。高校時代から2、3年間ずっと独学でビジネスを学んで、株の売買もやっていましたから。

だから、やっと会社に入ってビジネスの話ができると思ったら……全然(笑)。みんな大して経営者のことを知らないし、ビジネス書も読んでいない。あれっ?みたいな。

でも、すぐ現実に直面しました。僕よりも周りのほうが良い成績を残すんです。典型的な「机上の空論」だったというか、知識を身につけたからといって必ずしも成果とは相関しないことを思い知らされました。

1年ほど勤めた後、今度は創業間もないインターネット広告の会社へ転職しました。「これからモバイルが主流になるだろう」と見立てて、モバイルの広告にも携われ、かつ「企業の立ち上げ期」を経験するために、まだ15〜20名規模だったベンチャーを選んだんです。

その面接で「僕はもうすぐ起業するので、1年くらいしかいないつもりです」と話したところ、「ウチにもう一人、君と同じようなことを言ってる子がいるんだよ」と紹介してもらったのが、Speee共同創業者の久田哲史(現・取締役)でした。久田は僕の研修担当だったんですが、市場を見立てる力が抜群に優れていた。

多くの起業家はさまざまな事業を試して、トライ&エラーで勝ち筋を見つけていきますが、彼ははじめから当てにいっていた。「モバイル検索をターゲットにしようと思っている」と構想を話してもらったとき、正直「ちょっと遅いのでは?」と思ったんです。既に関連書籍も数多く出ていましたからね。

でも実際、プレセールスでクライアントに話してみると、むちゃくちゃアトラクトできるんです。僕のほうがビジネス全般の知識はあったけど、久田のほうが圧倒的に市場に対するリアリティが高かった。一緒にモバイルSEOを追求していこうと、2007年にSpeeeの活動をはじめました。

理論だけでは、人は動かなかった

── 10代から準備してきたうえでの起業でしたが、想定通りに進みましたか。

モバイルSEOに特化したのは正解でした。最初に久田ともよく話したのですが、インターネット産業を6分類して、上場企業ごとに収益率を出していくと、メディア領域が非常に高かった。

最初にどのモデルを選ぶかは当たり前のようでいて、意外とこだわりきれない要素だと思っています。

既に収益モデルが確立しているメディア領域のなかで、先進性の高いモバイル検索でケイパビリティを獲得して、まずは2年でモバイル検索国内No.1ベンダーになろう、というようなことをよく話していましたね。そして実際、早々にマーケットシェア1位を取りました。

でも、仲間集めや組織づくりには相応に苦労しましたね。僕も久田も友達が少なくて、「電話帳に登録されてる人に片っ端から声かけてみよう」って、携帯を取り出したものの、僕なんてほんと、1人くらいしか電話できる人がいなくて(笑)。

しょうがないから求人媒体に広告を打って、自己資本でお金もないから、メールひとつに一言一句、ああでもないこうでもないって、魂込めてメッセージを考えていました。

それでやっと面接が決まっても、半分くらいしか来てくれないんですよ。残りはドタキャンか音信不通。

創業2期目には、当時の社員の1/3が一気に辞めたこともありました。ビジネス書にはよく書いてあるじゃないですか。「創業時の苦労話」みたいなドラマが。

ドラッカーも「経営理念、ミッション、ビジョン、バリューが大切だ」と言ってるけど、そういうのは子どもの頃からいやというほど読んでいたから、飽き飽きしてたんです。そんなの当たり前だろ、って。でも、自分が直面してやっと、書いてあったことの意味がわかりました。

そこで必死に考えたのが、Speeeが掲げる「15の約束」です。僕らがやること、やるべきことを決めて、「一緒に働きたいのはこういう人なんだ」と明文化しました。

今見ると文字数も多いし、共有しやすくするにはもっとシンプルにしたほうがいいに決まってる。でも、魂がこもっているからなかなか簡単には変えられないんですよ(笑)。もう二度と大量離職みたいなことを繰り返したくない。だからこれをひたすらSpeeeのバリューとして浸透させてきました。

ただ、なかなかミッションを定めることができなかった。なぜなら、僕らはこれから「BizDev(ビジネスディベロップメント)」していくことを前提としていたから。

当時はモバイルSEOが重要な事業ドメインではあったけど、そこにとらわれたくなかったし、かといって抽象的すぎるミッションでは意味がなかった。だからミッションは明文化せず、事業を開発し続ける姿勢と、精度の高いバリューでチームをマネジメントしていくことにしたんです。

「事業を開発し続ける」というミッション

── 2011年には創業者の久田さんに代わって、大塚さんが代表取締役に就任しました。

実はその前に一度会社を離れて、自分の会社を立ち上げたんです。Speeeも「0→1」は完了した時期だったので、当初の計画通り、また別のメディア開発会社を立ち上げることにしました。

でも、当時のスマートフォンが世の中に爆発的に浸透をしていく潮流を見て、久田と何度も話して、「この潮流を活かさない手はない」となり、ちょうど立ち上がった会社を売却して、当時の仲間ごとSpeeeに戻りました。

Speeeの創業事業が比較的スムーズに立ち上がったのは、モバイルの潮流を捉えたのが大きかったと考えています。潮流を捉えることは、自分たちを飛躍させてくれる大事な要素だということを、身をもって感じていたんです。

それを機に、僕は大好きな経営を、久田は大好きな新規事業を、とそれぞれの得意領域に合わせて役割分担しました。

そこからが、Speeeにとってある意味本当のスタートです。BtoBだけでなくBtoCにも目を向けて、着実に既存事業領域を広げながら、久田には大振りして「ホームラン」を狙ってもらう。そうやって、BizDevを進めてきました。

事業を生み出すにも難易度の違いはかなりあります。革新性とスケーラビリティが高く、到達速度が短いものほど、難度は高いけどインパクトも大きい。

一方で、一発の革新性はさほど高くないように見えても、革新性とスケーラビリティを重ね合わせながら担保できるタイプの事業もある。BizDevすることをカルチャーとして醸成していくためには、そのふたつを両輪として回していくことが重要なんです。

この7年間で20ほどの事業にトライして、現在はR&Dしている事業を含めると、9つほどに絞られています。

── 20の事業のうち、これらが残った理由は?

今振り返ると、僕らが最初に成功したのが「モバイル検索のコンサルティング」という特殊な事業だったことが大きいと思います。僕なりに分析すると、創業して最初に成功させた事業に、その会社のアイデンティティというか、クセみたいなものが宿るんだと思います。

モバイルというのはキャリア会社もバラバラで、検索エンジンもそれに準拠するため複雑です。収益モデルが似ているだけで、モバイルとPCのアプローチは似て非なるものなんです。

だからこそ、僕らの企業アイデンティティは高精度のデータ分析とアルゴリズムの理解と開発にある。

10年間さまざまな事業開発をし続けていると、自分たちがワクワクするポイントがわかってきます。やっぱり会社のクセみたいなものがあって、どうやら僕たちが心からテンションが上がる事業と、上がらない事業がある。

そして、それこそが、自分たちが世の中に貢献できる領域なのではないかと思うようになりました。

自分たちのアイデンティティに縛られることが嫌だった時期もあったんですが、今ではこれが僕らの良さだと思っています。

── そのアイデンティティが、「デジタルコンサルティング」と「デジタルトランスフォーメーション」という主幹事業につながっているんですね。

そうです。それに、さまざまなBtoBソリューションを提供するなかで、「もっとこうしたらいいのに」という思いが新規事業につながることもあります。

たとえば、不動産会社やリフォーム会社、個人開業医など、全国津々浦々にスモールビジネスが広がっている領域は、EC化比率が依然として低い現実があります。

そこで、「イエウール」「ヌリカエ」といったWebメディアを立ち上げ、まずは無数にある拠点を擬似的にネットワーク化する。そして、そのシェアを高めたうえで、必要とされるソリューションをさまざまな形で提供することでテクノロジーの比率を上げていくわけですね。

そういったアプローチが功を奏して、ようやく事業部名をインターネットメディア事業部からデジタルトランスフォーメーション事業部に変えて、本丸のデジタル化へ注力していけるようになりました。

2016年に初めて掲げたSpeeeのミッションは、「解き尽くす。未来を引きよせる。」。今ある課題を徹底的に解き尽くしながら、未来を自ら手繰り寄せる。僕らがこれまでに培ったデータ分析のノウハウやテクノロジーを最大限に活用して、事業を開発し続けることこそが、僕らのミッションです。

そもそも事業開発自体が好きだったし、それ自体に意義があると思っていました。その意識が10年の間にどんどん濃くなり、本当の意味で「何のために?」というそれぞれの事業ミッションを強く意識するようになってきたんです。

現在従業員数は400名程度ですが、優れた人材が集うだけではなく、魅力的なミッション=事業が集う企業体にしていきたいです。

Speeeが引き寄せる、データ・ドリブンな未来

── では、今Speeeが未来を見据えて取り組んでいることは?

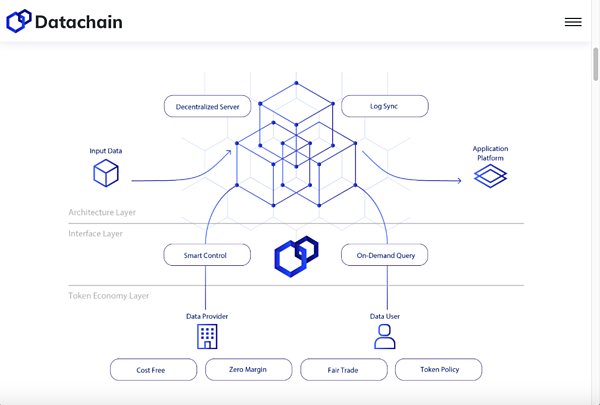

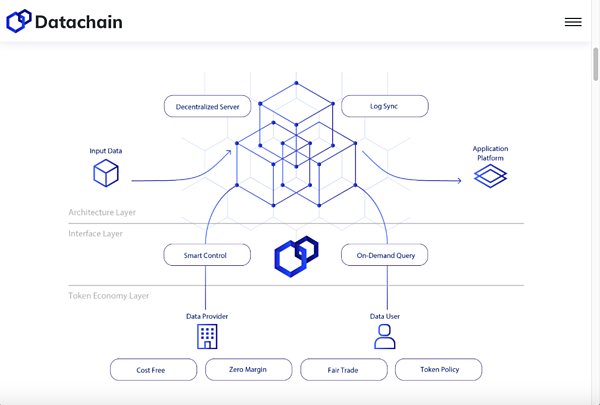

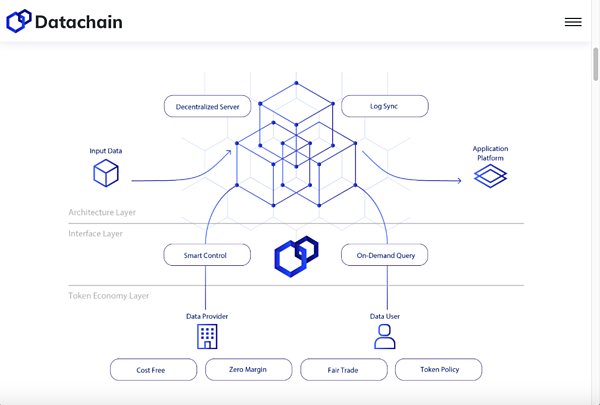

そのひとつが、「Datachain」です。

不動産や医療などレガシー分野に対してソリューションを提供していると、死蔵されていたり、オフライン管理のままだったりするユニークなデータが数多く蓄積されていることに気づきました。

企業によるデータ活用を考えたとき、世界を掌握する「GAFA(ガーファ)」には間違いなく量的に敵わない。それならやはり、データのユニークさが重要になってくるんです。

ですから、僕らがフォーカスすべきなのは、ユニークデータの蓄積と利活用。今まさにデジタルトランスフォーメーションを進めながら、粛々とデータを蓄積しています。そして、それらを利活用するにあたって、ブロックチェーンとトークンエコノミーを基盤としたデータプラットフォームを開発しています。

ブロックチェーン技術を使って企業などに死蔵されているデータを安全に流通させ、デジタルマーケティングをはじめとする産業に活かす仕組みを開発する。2018年2月に構想が発表され、株式会社Datachainを設立。Speee創業者であり現・取締役の久田哲史が代表取締役CEOに就任した。

データ活用に関しては個人情報保護との兼ね合いやセキュリティが問題視されることが多いのですが、ブロックチェーン技術によって暗号化と匿名加工を行い、透明性の高いログを記録することで、クローズドデータの安全な共有を可能にする。

そして、独自のトークンを発行し、「データ取引の基軸通貨」を可視化することで、データの流通を加速させる。それらをデータプラットフォームとして実現しようと取り組んでいます。

テクノロジーサイドの強化はずっと課題に感じていたことですが、この3年ほど重点的に取り組んできたおかげで、優秀なエンジニアが集まってきてくれるようになりました。

Datachainのアドバイザリーボードとして関わってくれている元グーグルの及川卓也さん、開発部顧問を務める元クックパッドの井原正博さんなどのお力添えもあって、まだ道半ばではありますが、胸を張って「僕らの強みはテクノロジー」と言えるようになってきました。

Datachainのような仕組みを実現できれば、僕らの基軸事業であるマーケティングやコンサルティングも劇的に進歩します。自分たちのミッションととても親和性があり、このメンバーでやれるんだという世界観にワクワクする。みんなそんなふうにモチベーションが高まっています。

だから今、経営がめちゃくちゃ楽しいんです。「こんな方法もあるのか」「それもアリか」と、10年経営していてもまだまだ発見ばかりですよ(笑)。

(取材・執筆:大矢幸世、編集:宇野浩志、撮影:小島マサヒロ、デザイン:星野美緒)