【佐藤優】人間はケチで怠け者。「知」にはお金を払いなさい

スタディサプリ | NewsPicks Brand Design

2018/1/21

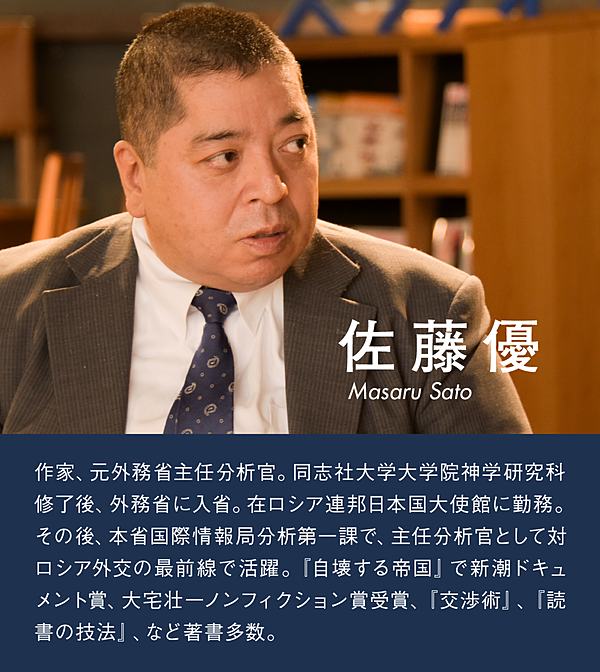

外交官として国際基準のビジネスエリートを多数見てきた佐藤優氏は、これまでにも彼らの知識の欠損を補うための「スタディサプリ」を使った学習を推奨してきた。

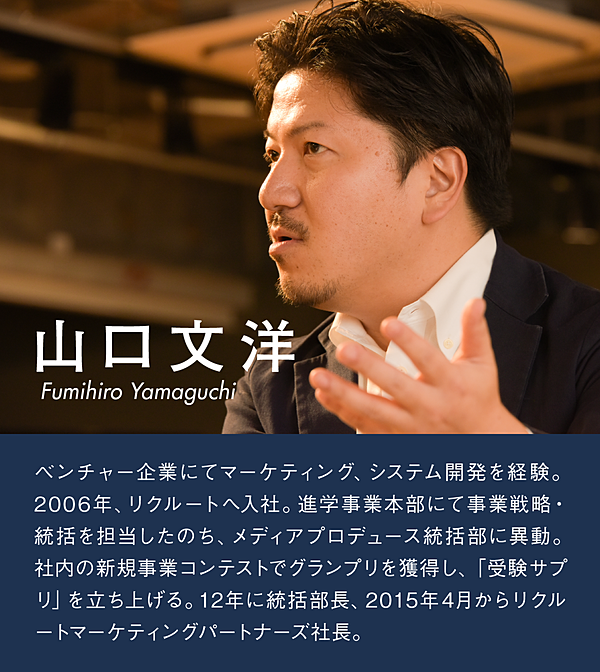

受験生の間では広く浸透しているスタディサプリは、今後「知のインフラ」としてどのような発展を遂げるのか。「スタディサプリ」の生みの親であるリクルートの山口文洋氏と、スタディサプリの今後について語り合う。(全3回連載)

受験生の間では広く浸透しているスタディサプリは、今後「知のインフラ」としてどのような発展を遂げるのか。「スタディサプリ」の生みの親であるリクルートの山口文洋氏と、スタディサプリの今後について語り合う。(全3回連載)

スタディサプリから「知」への新しいアプローチ

山口:佐藤さんもよくおっしゃっているように、教養を身につけるには書籍をしっかり読み込んでいくことも必要だと思うんです。それで今、スタディサプリでもいろいろと新しいアプローチを考えているところです。

たとえば、世界史の授業を見て歴史に好奇心・興味を持った人に、歴史を題材とした小説など一般書やマンガ、ゆくゆくは学術書までを紐付けて紹介するシステムの構築。

インターネットの利点を最大限に活かしつつ、従来のメディアとも連携することで、さらに知識の深掘りができるサービスにしたい。この春にも少しそういうことにつながるサービスをリリースする予定です。

佐藤:とてもいいアイディアだと思います。関連していうと、スタディサプリが教材として使っているテキストの例文も、よく考えられていますよね。特に国語関連は、現代文しかり、古文しかり、名文集としても読むことができます。

山口:以前も他誌のインタビューで、スタディサプリの国語のテキストに言及してくださいましたね。「古今東西の古典的名作を載せているから、文学的な意味でも社会人の学び直し、教養につながる」と。

佐藤:はい。さまざまなテキストに触れることで、「他人の気持ちになって考える」という非認知能力も培われます。

私は、「私立文系コース」などで高校の早い段階から理系科目を学んでいない学生には、徹底的に数学の学び直しをさせていますが、逆に理系の優れた学生には、スタディサプリを使って国語や社会科を強化するように言っています。

漢文も、暗記科目のように思われているフシがありますが、実は英語の文法に通じますからね。

ちなみに漢文は、勉強したことが得点に結びつきやすい、いわばコスパのいい科目ですから、受験生は絶対に捨てないほうがいいですよ。スタディサプリをしっかりやれば、東大入試レベルもクリアできます。

山口:ありがとうございます。漢文の広告バナーの出稿を検討します(笑)。

高クオリティの秘訣は、シビアな評価

佐藤:スタディサプリのテキストは、無料でダウンロードすることもできるけれど、製本版を注文することもできますよね。

山口:はい。1科目につき送料込みで1200円です。

佐藤:私はその製本版のテキストを、2年に1回は全科分購入して目を通しているんですよ。

部分的な知識の補充ができるところがスタディサプリの使い勝手の良いところですが、やはりテキストがあると体系的に全体像を俯瞰することができる。それに、細かいところがアップデートされていますからね。

山口:そんな細かい部分に気づいていただけて嬉しいです。授業視聴後、ユーザーは各授業にレイティングをつけることができます。そういった評価やユーザー調査をもとに、コンテンツ制作部隊と一緒に細かい改善を繰り返しています。

授業もすべての科目で視聴ログを取っているんですよ。視聴率が落ちた科目に関しては、再編集、再撮影等で対応しています。5年間、24時間のログで磨き続けているので、これはなかなか模倣困難なことではないかなと自負しています。

佐藤:良い意味で市場メカニズムが働いているんですよね。レイティングや視聴回数といったシビアな数字によって、クオリティが維持される。

商業ベースの運営方針であることも、スタディサプリの優れたところです。フリー公開にして広告費で資金繰りをするというビジネスモデルにはせず、月額980円という、誰にでも手の届きやすい価格レベルに設定したことが、非常に重要だなと。

山口:最初の企画会議の段階では、フリー公開にするという案もあったんです。でも、消費者調査をしたところ「ただのものは怪しい」という概念が根強くあったんですね。特に教育に関しては「高価なものほど良質である」と思っている人が予想以上に多かった。

そこで、誰にでも手の届く980円という価格に落ち着きました。

佐藤:正しい選択と思います。

人間は基本的にケチで怠け者なんです。だから、身銭を切らなければちゃんと学ばない。それは私自身もそうで、月に200冊から300冊くらいの献本がありますが、読まない本も多い。自分が読みたいと思った本は、自分のお金で買うようにしています。

お金を払うと「元を取ろう」という意識が働いて、丁寧に読み込むでしょう。結果としてコスパがいいんです。

山口:よくわかります。評価も厳しくなるから、お互いに真剣勝負になりますね。

佐藤:私も以前は「知の伝達」にお金を絡ませることに抵抗がありました。ですから、ある時期までは無料で勉強会を開催したり、タダで講演会を引き受けたりもしていたんです。

でも、今は一切やりません。タダ乗りをする「フリーライダー」は質が悪く、全体のレベルを下げることがわかったからです。

山口:僕らは毎年3月に、合格祝賀会のようなリアルな場を設けているんです。オンラインで学習してきた生徒たちが、これまで画面越しに対峙してきた講師陣と初めてリアルに「会える」場です。

感極まって涙する子も多いんですけど、やはり結構な割合で製本のテキストを買っているようです。

重いでしょうに、使ったテキストを袋に詰めて持ってきて、「先生、見てください。先生の授業を聞きながらこんなに書き込んで覚えました」って。

佐藤:それだけ覚悟と情熱を持って取り組んだからこその成果なんですよね。

スタディサプリが牽引する新しい教育の在り方

佐藤:スタディサプリで学ぶことによって、物事を日々コツコツと続ける勤勉性もおのずと身につきます。勤勉性というのは一生ものです。体育会系の出身者が就職に有利なのは、コネ云々よりも、日々の練習に耐えたことで勤勉性が身についているからです。

それから、スタディサプリを使うことで、総合的に「論理の力」が身につくとも言えますね。非言語的な論理が必要な数学、物理、化学、対して言語的な論理が必要な国語、英語、社会。

論理の力は非常に大切です。よく「日本人は論理的な思考が苦手な人が多い」と言われますが、国際社会で文化の異なる人たちと交流していくには、論理の力で説得するしかありませんから。

山口:将来的な目標として、スタディサプリによって世界的に知識や認識の差を埋めていけたら、とも思っています。今は東南アジアと中南米で、「Quipper」という名称で展開しているんですよ。

たとえばインドネシアで使われている自国の歴史の教科書と、日本の世界史の教科書がそれぞれマルチランゲージ化されたら、互いの認識を共有することができるようになりますよね。それはこの先、文化の違う国と付き合っていく上でとても大切なことではないかと。

インドネシアでは250万人以上の先生・生徒に使われている

佐藤:歴史認識の違いを理解することは非常に重要ですね。私は仕事柄、明石書店が出版している「世界の教科書シリーズ」という、世界各国の教科書を日本語に訳したものをよく比較して読んでいます。

といっても、すべてを読む必要はないんです。認識が異なるであろう箇所、インドネシアであればオランダからの独立のプロセスがどう描かれているか。

これはインドネシア側、オランダ側で当然異なるでしょう。日本でもメインストリーム側と歴史修正主義的な側では描き方が違ってくるはず。そういった違いが、スタディサプリのような動画でわかりやすく配信されることは、とても意味があると思います。

山口:スタディサプリというプロジェクトがビジネスとして、またインフラとしてどうなっていくのかは未知数ですが、教育の選択肢を増やす一助になれたら本当に嬉しいです。

少なくとも、ICTを使った学びを根付かせることに挑戦する、ドン・キホーテのような存在になりたいと思っています。

佐藤:この先、シンギュラリティが近づいてくる状況では、ますます教育の重要性が高まります。知力のちょっとした差によって、人の一生がだいぶ変わってしまう。

その中で学びの格差を埋めるだけでなく、視野を広げて次々に新しいチャレンジを続けていくスタディサプリは、おそらく教育の歴史に残るでしょうね。私は、それに強く期待しながら眺めているんですよ。

(編集:大高志帆 構成:藤崎美穂 撮影:露木聡子)

大人の学び直しにも

佐藤優がみるスタディサプリ

スタディサプリ | NewsPicks Brand Design