「経営と人事の乖離」が日本企業を潰す。変わる方法はあるか

2017/7/31

日本企業再興のカギは「人事改革」にある──。だが、それは単に人事制度の変更ではなく、事業・組織そのものを再設計する大規模な変革の入口だ。“企業変革請負人”ことエッグフォワードの徳谷智史代表と、元ハイアールアジアCEOであり、プロ経営者として数社の企業再生を実践してきた伊藤嘉明氏。両氏が語る、企業変革の本質とは何か。

日本企業だけの“奇妙な特性”

──お二人に共通する課題意識である今回のテーマ、日本企業の「経営と人事の乖離」とは一体どういうことでしょうか。

伊藤:ハイアールを退任して、長期海外に行って帰国してから特にヤバイと感じているんですが、日本で働くビジネスパーソンから覇気が感じられない。電車に乗っているサラリーマンたちの目、死んでいますからね。

その原因は、日本の大企業の人事部門、その本質的な問題点に起因すると思っています。

徳谷:同感です。日本企業の停滞の原因を辿っていけば、人事に行き着くことが多いですね。

その理由として、「経営視点に立ちながら、事業側と人材側を連動して考えられる機能」が根本的に足りていない会社が多いんです。

あえて誤解を恐れずにいうと、人事部門に、経営や事業をわかっている人がほぼいない。

会社や事業として何を目指しているのかを本質的に理解されないまま人事が営まれ、長い年月をかけて人と組織の硬直化が進んできたというのが、多くの大企業の現状です。

伊藤:確かに。経営や事業をわかってない人間が、人事部門のヘッドとして人を育てる、人を配置する。それが上手くいくわけがないですよ。

僕がすごく違和感を感じているのは、日本の会社って人事のヘッドが組織内のエグゼクティブコミッティー(EC)に入っていないでしょう。

外資系の本社では、人事部門のヘッドは当然のように経営陣に入っています。人事・戦略・営業・マーケのヘッドが顔を揃えて、常に社内外のトピックを共有する。この集団がECです。

その連携のなかで、今後必要なのはどんな人材かという各部門のニーズが出てくる。それに応じて、人事は各部門とクロスファンクショナルで動くわけです。

日本企業にはその連動がまったくない。人事部長さんは発言力も権限も強くない。

一応、慣例で人事担当役員は置いていますが、実質的にはいくつもある間接部隊のうちのひとつという扱いですよ。

これは日本企業だけの奇妙な特性ですね。たとえばGEなんか見ると、人事グループが強烈なパワーを持っていて、むしろメインストリームのような存在ですから。

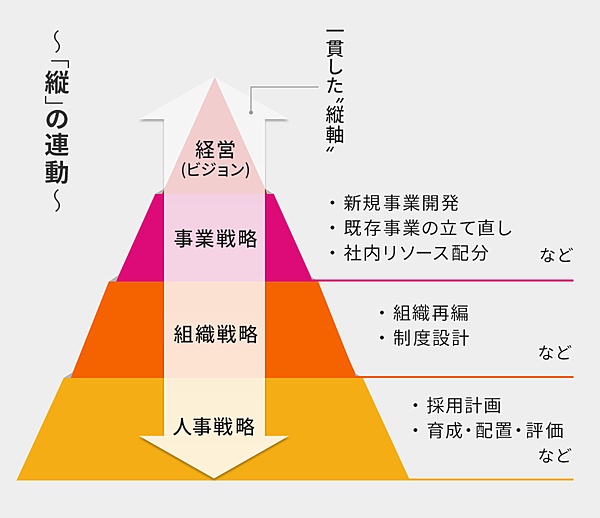

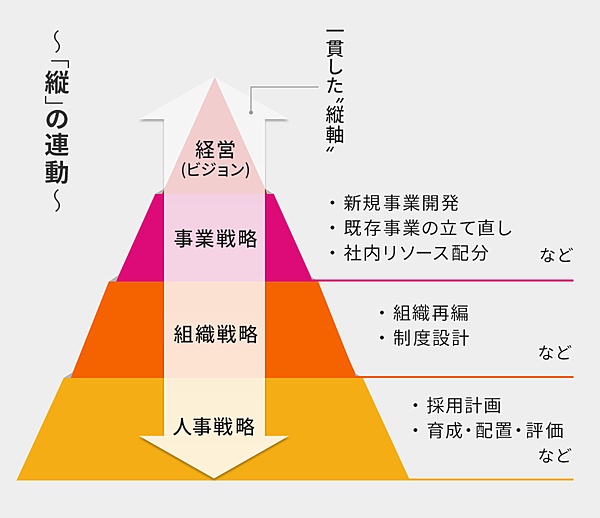

徳谷:本当にそう思います。見方を変えると、会社としての「縦軸」が存在しないということがいえると思います。

縦軸というのは、「経営—事業—組織—人事」の一貫性のことです。

今後の経営や事業で必要なのはどんな組織体で、どんな人材か。その縦軸がない。

ベンチャーであれば経営も人も一体ですが、規模が拡大するにつれて、事業側に強い人、管理や組織に強い人という風に人材が細分化されていく。経営層さえも、出身領域以外には詳しくないことも少なくない。

だから、自分の会社がうまくいっていないのは、事業戦略が悪いのか、組織や人が悪いのか、それとも両方悪いのか因果関係を判断できない。

全体感をもって組織を把握できる人がいないため、各部門が個別最適で動いてしまう。これが大企業病の本質です。

伊藤:その通りですね。部門が自分たちのKPIだけを追いかける個別最適に走ると、本当にロクなことにならない。

「配属リスク」という悪夢の原因

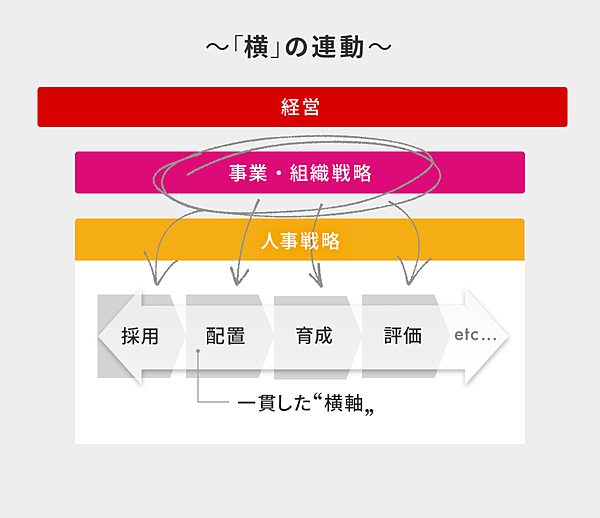

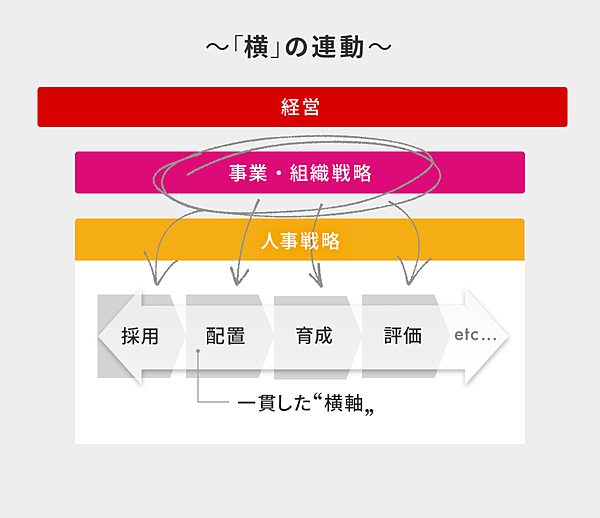

徳谷:加えて、人事の「横軸」が断絶しているケースも顕著です。横軸とは、「採用—配置—育成—評価」の時系列で見たつながりのこと。

事業戦略・組織戦略に合わせて採用は進んでいるのか、トレーニングができているのか、配置や評価はどうかという風に連動して考えるべきです。

もちろん人事部門の方々も、個別の担当領域においては一生懸命に取り組んでいます。

しかし、例えば採用担当者のKPIは「採用人数」になり、採った人材が中長期で本当に活躍できているか、といった質的な成果まではトレースされていない。

配属でも、将来的な事業の方向性や、本人のありたい姿からどんな機会提供をするべきかという視点に欠ける。だから「配属リスク」という言葉が存在するわけです。

育成は現場でOJTを頑張ってください。研修は単発で何の課題を埋めているかわからない。全部バラバラなんです。

伊藤:その通りですね。日本企業は新卒を大量採用して、型にはめるトレーニングをしますね。それからどこに配置するかを考える。そして一回でも転んだらアウト。

結局、失敗をしなかった人が、年功序列でどんどん出世していく仕組みですよ。特に製造業系では顕著ですが、まず事業ありき、人がサブセット的なものでしかない。

これがイノベーションを殺してしまう。

戦略連動のクロスファンクション人事

──お二人がここまで“人事”にこだわる理由はなんでしょうか?

伊藤:企業を変革するには、人事制度を改革するしかないからです。

僕がトップをやった企業を含め、潰れそうな企業のなかでも、実は事業が完全にダメで衰退しているケースって多くはないですよ。

ハイアールアジアの代表に就任したときも、最初に手を付けたのは人事改革でした。開発工程においても、例えば通常は洗濯機の開発に60人で36カ月を費やしていたところを、3人のチームで半年で開発するように指示したのです。

結果的に、それが世界最小のハンディ洗濯機のヒットにつながり、会社の危機を救った。

徳谷:素晴らしい。

伊藤:硬直した体制をぶっ壊して、大勢のつまらない意見で原石を潰させないようにする。チャレンジさせ、うまくいったら評価する。失敗しても挑戦したことを評価する。

既存の人事制度がイノベーションを殺しているわけですから、まずはそれを壊すこと。評価制度を変え、トレーニングを変え、組織構造を変える。それは、突き詰めれば「個人」を覚醒させる仕組みをつくることです。

僕のことを「イノベーター」という人がいますが、それは違う。僕は「イノベーションをつくる場をつくった」だけ。それこそが人事制度改革なのです。

徳谷:人事が変われば組織が変わり、事業が変わる。逆もしかりですが、連動しています。企業が変革するためには、縦と横をつなぐ、「クロスファンクション人事」が不可欠です。

事業戦略だけを描いてもその先が進まないし、逆に、目先の組織改革や小手先の人材育成だけをゴールにすると部分最適で終わってしまう。

ただ、いきなり評価制度や組織設計だけを変えようとしても現場は変わりたがらないし、会社の方向性ともずれるしで、うまくいきません。

伊藤さんのようなトップがいれば話は早いですが(笑)、そういうケースばかりでもないので、会社全体にとってベストなアプローチを設計し、変革の推進をサポートしていくのがわれわれのアプローチですね。

ミドルが変われば会社は変わる

伊藤:エッグフォワードの場合、手法としてはどういうものが多いのですか?

徳谷:基本的には、事業戦略の見直しと、組織人事制度改革を連動させるケースが多いですが、その前にまずトップの自己否定から始まることも少なくありません。

場合によっては、「適切なトップを人選するモニタリングの仕組みをどう創るか」というテーマを設けることもあります。

ある超大手サービス業の改革を手掛けたときは、肥大化した組織を細分化することで、トップの数を増やす組織体系に組み替えました。

重ねて、将来的な核になる人材に、戦略的に集中した機会提供をさせる仕組みを創り、選抜やモニタリングの仕組みを創ります。

これらは従来の人事畑一筋の方が設計するのはなく、人事の知見プラス事業側の視点も入れながら設計します。

伊藤:トップの選出は人事の本質的な“裏テーマ”ですね。

徳谷:一方で、ボトムアップでミドルからのアプローチを重ねることも多いです。目指す事業の方向性を踏まえて、ミドルの役割を具体的に定義する。

それが発揮される場を設計し、実践できていれば評価、そうでなければ淘汰・退場する仕組みを創る。マネジメントスキルの持続的なブラッシュアップの場を創るといった感じです。

大事なのは事業の形態によって求められる組織や人材は異なると言うことですね。

ボトムアップでの改革こそ理想像

伊藤:ただ実際、外から来た人間が改革をやろうとすると、ものすごく反対されますよね。いわゆるヒエラルキーの頂点にいる副社長たちが、実は一番の抵抗勢力になります。

僕の場合、直近はトップから改革を進めましたけど、そこに就くまでのキャリアでは、一担当者レベルで「この会社を変えなきゃだめだよ」と言って、組織の超マイノリティーの側で必死にジタバタやってきましたね。

永遠に変わりそうもない会社でも、密かに危機感を持って「なんとかしなければ」と考えている人は、案外どこの会社にもいる。

そういう改革派の人たちを味方に付けて、“波”を起こすことはポジションに関係なくできるのです。

トップダウンはひとつの方法ですが、社長が代われば元の木阿弥。でも、社員が自ら形成した文化が定着すれば、環境が変わっても簡単には揺らがない。

徳谷:改革を持続的にしていくためには、やはり短期で一回だけ入って、「後はよろしく」というアプローチだけだと難しいですね。

理想は、私たちがいなくなっても真っ当なトップが就き続ける仕組み、突破力のある人が生まれるような育成や制度がブラッシュアップしながら回り続ける状態です。

あくまで、私たちは、変革の機会や場を生み出していく存在。最終的には社内だけでやれるようにするのがゴールですね。

伊藤:組織改革そのものを目標にすると、改革は永遠に終わりませんよね。組織は生き物ですから、アメーバのように環境に合わせてつねに変化し続ける文化の醸成しかゴールはない。

そこで何が大事かというと、新しいことをする、以前のことを否定するのを良しとする文化、あるいはそういう人間を持ち上げる文化をつくることが一番大事だと僕は思っていて。

例えばインターネットには1日8億ページの新しい情報が出てくるわけです。その中には新しいビジネスモデルとかアプローチとかっていう情報も全部入っている。それが毎日ですよ。

でもビジネスや人の評価の仕方はまったく変わらない。こんな馬鹿げた話はないわけで。なぜ人事評価が1年に1回しかないのか。人間の成長は年に1回しか評価できないのか、そんなことはないだろうと思っていて。

組織発表によくある、内々定出して、内定出して、それで4月1日付発布みたいなことは何の意味もない。effective nowですよ。“今”ですよ。常に変わり続けなければいけないのですよ。

徳谷:その点、弊社の支援している中でもリクルートグループさんのように、元々そうしたカルチャーがあってそれを一層強くしようとしている会社もあれば、大手コンサルやメガバンク、グローバルトップメーカーなど、旧態依然としたやり方から一線を画して変わろうとする機運がここ1〜2年で増えてきていると感じますね。

改革には「個人の覚醒」が不可欠

──人事がすべてに連動する変革の第一歩であるとすれば、変革の本質とはなんでしょうか?

伊藤:組織は結局のところ、個人の集団ですよね。つまり「組織変革=個人の変革」なのです。

新卒のころは志を持っていたピュアな若者が日本企業の仕組みの中に取り込まれ、かつての意気込みを見失っている。となるとめざすのは「個人の覚醒」、これしかありません。

僕は大学やビジネススクールで講演する機会が多いのですが、「社会人になって最初の数年は会社の締めつけが厳しいけれど、そこで自分のコア(核となる部分)を見失うな」と学生に伝えています。

そしてうまくいかないことがあっても「失敗だと思うな」とアドバイスしています。

徳谷:企業変革とは、会社にとって都合の良い人材を大量生産するということでは断じてありません。

会社組織の持続的成長と、個人のポテンシャルの最大化を同時に実現していくことこそが大切だと思います。

個人がありたい姿を描き、所属する場を通して実現していけるようにしていくということ。

そのためにもチャレンジは欠かせない。失敗がどうこういっていたら、新しい価値なんて絶対に生み出せないですからね。

失敗なんて、成功に至るまでのただのプロセスだ、と。無理矢理にでもそう思うことがスタートです。

実はエッグフォワードは、企業だけではなく、学校改革の支援も行っていこうとしています。

最終的には、私たちの生み出した全く新しい価値や機会によって、個人が本来のポテンシャルを発揮できる社会づくりに貢献することを目指しています。

伊藤:いいですね。「出る杭は打たれる」とよく言いますが、打たれたら反対側に飛び出せばいい。要は物事を「他責」とするか、「自責」とするかという主観の問題です。

誰かが組織を変えてくれる日をぼんやり待っている場合じゃない。若い人には時代の流れもうまく活用して自己覚醒せよ、と発破をかけたいですね。

(聞き手:呉 琢磨、構成:横山瑠美、撮影:岡村大輔)

▶エッグフォワードの求人記事はこちら: