組織の管理はもういらない。これからの働き方改革

2017/6/23

「働き方改革」が注目を集める中、自らのポリシーのもと、新しいワークスタイルを実践しているビジネスパーソンたち。5月26日に開催されたイベント「働きかたを作る会議」から、彼らの目指すこれからの「働き方」、そこから見えてくる自ら働き方を改革するためのヒントを考える。

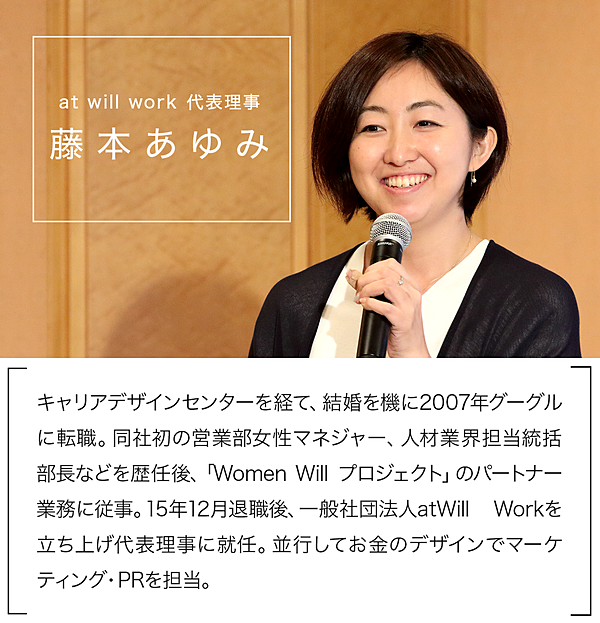

藤本:今回は「働き方改革」というテーマです。私自身、一般社団法人at Will Work代表理事として「すべての人が働きやすい社会」を目指すと同時に、お金のデザインという会社で正社員としてマーケティング・PRを担当。自ら新しい働き方を実践しています。

「組織」「モチベーション」「学び」「過去」という4つのキーワードから、これからの「働き方」について、みなさんと考えていきたいと思います。

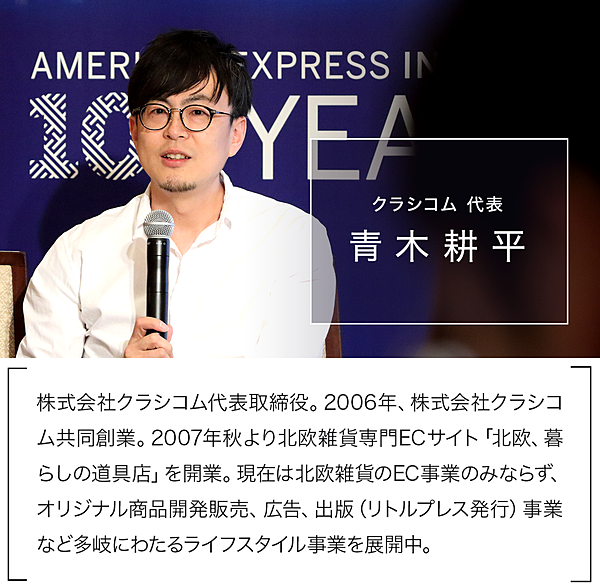

青木:私が代表を務めるクラシコムでは「北欧、暮らしの道具店」という女性には認知度の高いECサイトを運営しています。ほかのECサイトとの違いは、 “買い物をする気がなくても楽しめる”サイトであること。ウエブマガジン的なコンテンツが充実しています。

実際、40人いるスタッフの半分は、eコマースと関係のない仕事を担当。その点からも事業の立て付けや働き方は、ほかの会社に比べてユニークかもしれません。

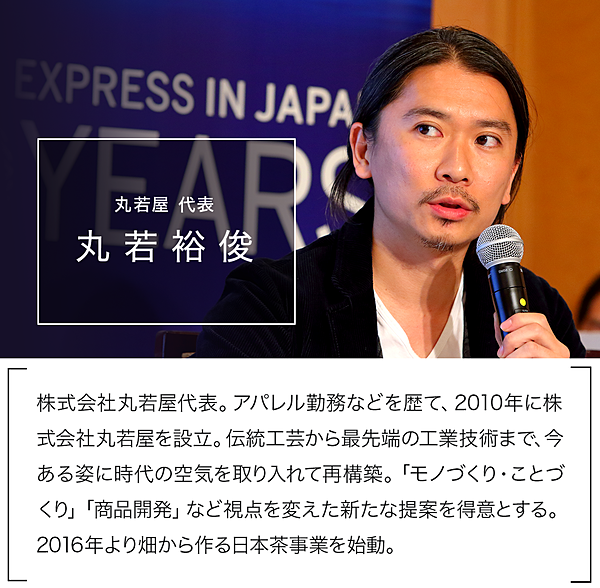

丸若:私は日本文化を世界に広めたいと、2010年に丸若屋を設立。より土着的な日本の風習のようなものを、ビジネスとして海外に伝えていきたいと考えています。

昨年4月からは、畑から手がけたお茶の生産・販売を国内・海外向けに本格的に始動しました。職人などアクの強いスタッフが多いのも、普通の会社とは違うところだと思います。

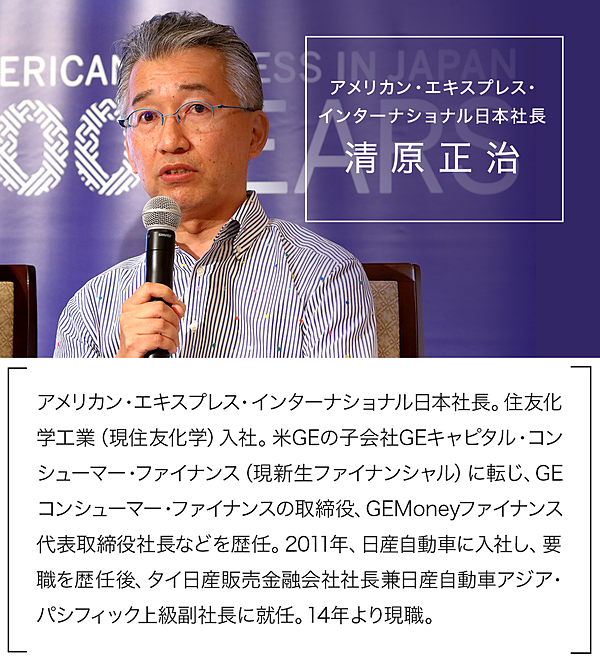

清原:アメリカン・エキスプレス・インターナショナル日本(以下アメリカン・エキスプレス)は今年日本で創業100周年を迎えました。私は社長に就任して3年になります。

これだけ長い歴史を持つ会社が、どうやって変わっていくかというのを常に考えながら進んできています。私自身も米国、日本のいろいろな会社での経験も踏まえ、みなさんと幅広くディスカッションをしていきたいと思っています。

6時に全員帰社するルール

藤本:まずは組織のトップである経営者として、「働き方」をどう捉えているのか。そのあたりのみなさんの考えを教えてください。

青木:クラシコムは11年前の創業以来、一貫して終業時間の6時になったら全員が帰社することをルールとしています。

スタートアップといえば、夜を徹して働くというイメージがありますが、僕自身は習いごとから帰ってくる息子よりも帰宅が早い(笑)。

そういう働き方を選択しながら、ビジネス自体は年ベースで1.6倍の成長を達成しています。あえていえば、会社としてそれ以上伸びる必要はないと割り切ることで、今以上に働くとことを追求しなくてもいいのではないかと思っています。

丸若:私が一緒に仕事をするのは、職人や農業生産者の方々が中心です。特に農業生産者はカレンダーや決まった時間ではなく、自然の暦の中で仕事をしています。時間で区切ることができない。だからこそ大事になってくるのが、働き手が“常にいい状態でいられること”です。

そのためのモチベーションは非常に重要で、私の仕事は彼らのモチベーションを維持するために必要な環境を整えることでもある。会社というよりも、大きな家族のような組織だけに、そこはかなり大切にしています。

清原:日本におけるアメリカン・エキスプレスの従業員は現在約1700人。これだけの人材をひとつの決まった働き方のルールで縛ることは難しい。24時間体制のコールセンターであればシフト勤務となりますし、机から離れてもらっては困ります。

一方で、マーケティングや広告担当者がいつも机に座っていては仕事になりません。これだけの人数と職種を抱える企業の経営者としては、とにかく「働き方の選択肢」を増やしていくことを考えていきたいと思っています。

そうやって選択肢を用意しても、今度は選択をしにくくする「横並び思想」という日本ならではの壁もあります。例えば、上司の目を気にして有休が取りづらいなどです。しかし、みんな、それぞれ事情が違うわけで、横並びでなくてもよい、自分らしい働き方が選択できるように推奨をしていきたいと思っています。

青木:創業パートナーであり、現場の総責任者を務めている私の実の妹も含め、クラシコムの女性社員の割合は7割を超えます。私や妹を含め、家庭のある社員も多い。そういう人たちが最大限パフォーマンスをあげるには、一体、どうしたらいいのか。

もちろん、自由にやるのも方法ひとつ。ただし、それには個々人の成熟が求められます。我々のような未成熟な組織が、時間の制約のある人とない人を公平に評価しようとするならば、多少乱暴でも、全員が同じ時間という土俵の中で、真剣に勝負をするほうがシンプルです。

もうひとつ、子育て中の妹が6時で帰るときに、残っているスタッフに対して後ろめたそうになるのは、会社のパフォーマンスを下げることになると感じていました。あたり前の空気の中、正々堂々会社を後にするほうが、全体のパフォーマンスにもプラスだろうと。

6時の完全退社というのは、我々に与えられた制約の中で、最大限パフォーマンスを上げるために決めたこと。その前提条件である制約や環境が変わればこのルールも変わるかもしれません、しかし、「サスティナブルな生産性につながる働き方なのか」、ということは常に考えていきたいですね。

個人が自ら「働き方を」選ぶ

藤本:組織として働き方を管理する、しない、という選択についてはどうお考えですか

丸若:今やっている茶畑では、無農薬栽培のためにヤギを飼っています。雑草をものすごい勢いで食べてくれるヤギは、我々にとってはベストなビジネスパートナー(笑)。

ただし、当然ながら食べたいときにしか、雑草を食べてくれません。それを見ていると、職人というのはヤギに部分があるな、と感じる時があります。

プロフェッショナルなだけに、スイッチが入るとものすごい集中力を発揮するのが職人。それが夜中の3時ということだってあります。1日のうち1秒でも集中できるタイミングがあることが彼らにとって大事なことで、働き方を管理するというのは当てはまらない。

清原:私自身は昭和のモーレツ社員世代なので、仕事の完成度を極限まであげたいという思いはあります。しかし、1700人もいれば、それぞれ仕事に対するスタンスが違ってあたり前で、それを押し付けることはしません。

働くスタイルは会社に来ようが家で仕事をしようが構わない。ただし、成果はきっちり設定します。それは社内向けの話ではなく、お客様に対して何を提供するかという、その会社や部門のミッション。

それを100%達成するために、どうすべきかは徹底的に議論していきたい。

普通の会社だと、ミッション達成が50%、残りは真面目に働いているか、協調性があるかという要素になりがち。そのバランスをどう舵取りしていくかが企業カルチャーの問題だと思います。

藤本:クラシコムは全員6時で帰るのに生産性が高い。そこに何か工夫があるのでしょうか?

青木:6時完全帰宅を始めたのは、私が北欧に滞在したときの経験があったからです。滞在先のエンジニアの友人が5時半に帰宅して、「今日は本当に疲れた。ミーティングが2本もあって大変だった!」と言うんです。

そんなゆるい働き方にもかかわらず、年収は彼のほうが上だったことに驚愕しました。

そこで改めて考えてみると、ヨーロッパの一人あたりの生産性が高いのは、必要のないところにクオリティを求めないからだと気づいたんです。

例えば、何かチェックするにしても、できるだけ事後チェックで済ませるようにする。事前チェックは、OKなものも含めてすべてチェックするため、時間も手間もかかります。後からチェックすれば、NGのものだけを手厚く対応すればよい。

そういうことをひとつずつはかりにかけて、いらないと判断したものはあきらめることで、今の会社のスタイルになりました。

米国の組織に学ぶ、分業の潔さ

藤本:「学び」や「過去」といったキーワードからも、働き方について考えてみたいと思います。みなさんにとって、現在の働き方の基になった学びの経験や、過去の自分の働き方と現在の違いについて教えていただけますか?

丸若:働き方では、職人からは非常に大きな影響を受けました。職人というと、24時間ストイックに仕事に向き合う人という、ある種神格化されたイメージがある。

でも実際の彼らは決してそうではないし、こまめに休みながらベストな状態を維持して仕事をしていたりする。そういうイメージと実像のギャップはすごく大きいですね。

私にとっては20代でいろいろなスペシャリストと知り合えたことが財産になっています。彼らはルールで縛ることで、クオリティが落ちてしまいやすい。

大切なのは、脂がのっているときに、どれだけいい仕事をしてもらえるかということなんです。アスリートのようなイメージですね。

例えば、ステレオタイプに80代の職人ほうが熟練でいい仕事をすると思いがちですが、そうとも限らない。気力、体力が充実している30代、40代のほうが職人としての腕のピークだったりもします。

そういう彼らの状態を近くからしっかりと観察して、それに合わせて一緒に仕事をしていくのが私の役目でもあります。

清原:私は37,38歳のときに米国GE本社で働いていました。当時の経営トップは、2000年代の最強の経営者と言われたジャック・ウェルチ。このとき、米国の仕事のプロたちが分業でそれぞれの役割を徹底したときの仕事のキレのすばらしさを目の当たりにしました。

私がこれまで経験した中で最高傑作だと思っているのは、数千億ドルの買収をジャック・ウェルチにプレゼンする前段階の最終会議でした。

それだけ重要な会議なのに、所要時間は30分で終了。全員がエキスパートだから、「ここは意思決定をする場。言いたいことがいろいろあっても、イエスかノーかをはっきりさせればいい」と、目的が明確なんです。

組織には分業と助け合う互助のような役割があると思いますが、米国では分業8:互助2。日本はどちらかというと、分業より助け合いで、互助が8ですよね。

藤本:外資系はそういうところがありますよね。私自身もグーグルで働いていたときに、気持ちいい意味での分業と、同時にチームとして成果を出すというコミットメントがしっかりしていると実感しました。

青木:私は、20代の頃はそんなにしっかり働いていなかったんです。いちスタッフとしては本当にポンコツでした(笑)。

それが紆余曲折を経て、はじめからマネジメントする側として働くようになったら成果を発揮できた。自分でやるのは苦手だけれども、人にやってもらうのが得意だったということ。

経営は広い意味で、資金調達、人材確保、情報収集などを必要なリソースを集めて自分の代わりに働いてもらうのが仕事です。私のように、実際に何かを作る力や売る力がなくても、それができれば経営者になれるのだと思います。

藤本:経営者としての働き方という視点では、ほかのお二人はどのようなご意見ですか?

丸若:私の場合は、気づいたら逃げ道がなくなって経営者となったという感じです。うちの会社の経営は、ちょっと変わっているというか、ストイックな人たちをつなげたり、束ねるということ。そういう点で、ほかの企業には応用がきかないやり方かもしれません(笑)。自分にとっては、経営は他の業務と同様に、一つの理念を達成するための役どころだと考えています。

そもそもクリエィティブな仕事は、カテゴライズできないものですが、日本で「働き方」というと、どうしても何かの型にはめたがるところがありますね。

清原:私自身も、気がついたら経営者になっていたという感じです。どちらかというと経営は不得意な分野で、いまだに日々自分へのダメ出しをしています。ただ、自分としては、経営者としてイケてるという驕りが出たら、そのときは経営者を辞めるときだと思っています。

青木:ビジネスって、自転車に乗るのと似ていているところがある。やってみたら、できたという感じで、一度コツを覚えたらブランクがあってもまたできる。経営というのは、そういう部分がありますね。

「何のために働くのか?」

藤本:ひとくちに経営者といっても、みなさん持っているイメージが違っていて、それぞれの形があるのが興味深いですね。「働き方」を考えるうえで、最後のキーワードは「モチベーション」です。なぜ働くのか。その動機とはなんでしょうか。

清原:私にとって働き方も人生もモチベーションは “自由”。常に自由でありたいというのが、心の糧になっている。仕事をがんばるのは、それによって自分で決められる範囲が増えたり、自分のやりたいことをもっと影響力を持って実現できる自由が手に入るからです。

青木:絵かきが絵を描いたり、音楽家が音楽を作るのと、ビジネスをつくることは似ていると思うんです。私にとって、自分が思い描いた世界観を表現したいというのが、一番最初にあるモチベーションです。

商品そのものというより、こういうものがあったらいいなというのを事業で実現していきたい。

丸若:私は時間に縛られることが大嫌いで、モチベーションを失わせるものが時間です。逆にいうと、「時間を忘れられるような気持ちでいたい」というのが私のモチベーション。時間を感じなくなるくらいの心地よさをつくりだすことが、すごく重要なんです。

一次産業に従事する人たちは、その点、非常に牧歌的な世界で、時間という概念から外れたところで働いている。そこから生まれたものをみなさんのもとへ運ぶという今の仕事は、必然的に自分のモチベーションが上がってきますね。

藤本:今、みなさんがあげてくれた時間、自由、クリエィティブという言葉は、現在の働き方と相反する部分もあります。今は労働基準法で働く時間が決められているため、どうしても「何時間働いたか」が働き方のひとつの基準となってしまう。そこを超えていくことが、未来の働き改革の新しいチャレンジ、キーワードになっていく気がしますね。

東京 帝国ホテル内「ミーティング・スクエア」にて

イベント終了後、この日は特別に登壇者や参加者が東京・帝国ホテルにあるアメリカン・エキスプレスの会員制ラウンジ「ミーティング・スクエア」に招かれ、都心の夜景を眺めながら丸若屋のお茶を試飲する会も行われた。

この「ミーティング・スクエア」はアメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード以上の会員の方向け月会費制ラウンジ。月額20,000円+消費税で利用ができる。便利なアクセスとホスピタリティあふれる空間で、さまざまな商談やワーキングスペースなどに利用できるのが魅力だ。

(取材:工藤千秋 撮影:北山宏一)