SPEEDA総研では、SPEEDAアナリストが独自の分析を行っている。近年は、SNSや決済などの各種サービスが拡大したことにより、消費者の利便性が向上するとともに、データセンターが社会インフラとなりつつある。今回は、データセンターにおけるエネルギー効率化への取り組みと、関連技術動向について注目する。

ICT機器の普及が進む現代

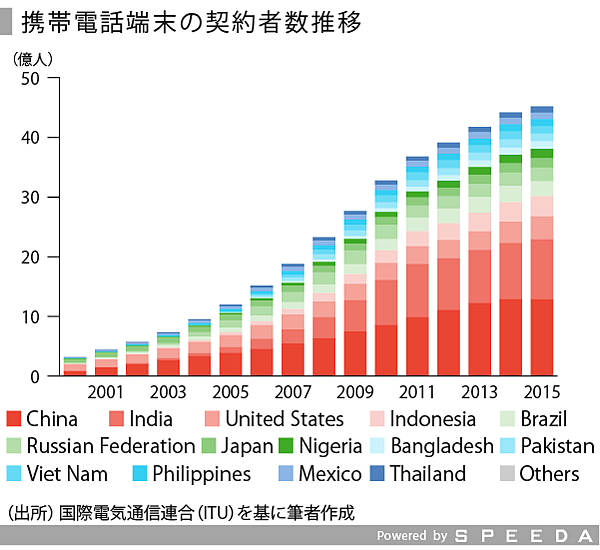

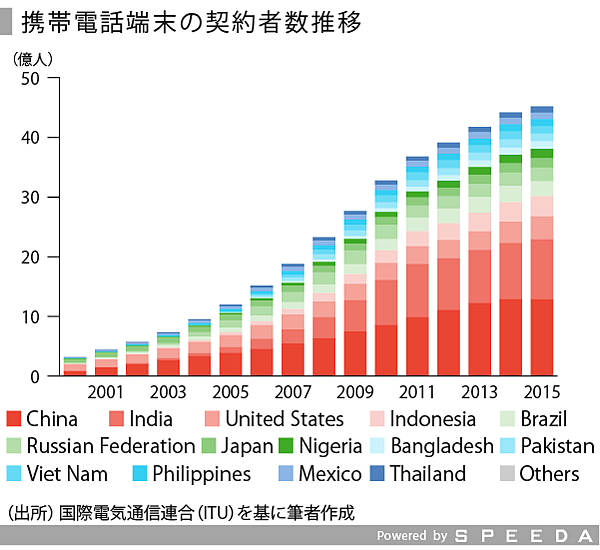

近年のICT機器の普及により、様々なデジタルデータが日常的に行き来するようになった。特にアジアを中心とした人口増加やモバイル端末の普及は、今後もその流れをけん引するとみられている。

SPEEDAを使うと、業界の動向や関連データを簡単に入手することができます。

SPEEDAについて詳しく見る →

つながるモノが加速度的に増加

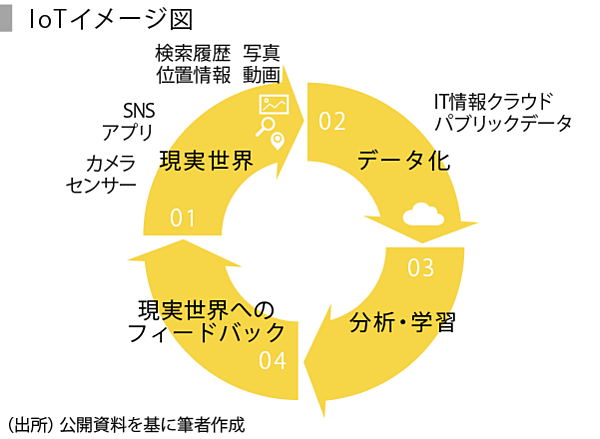

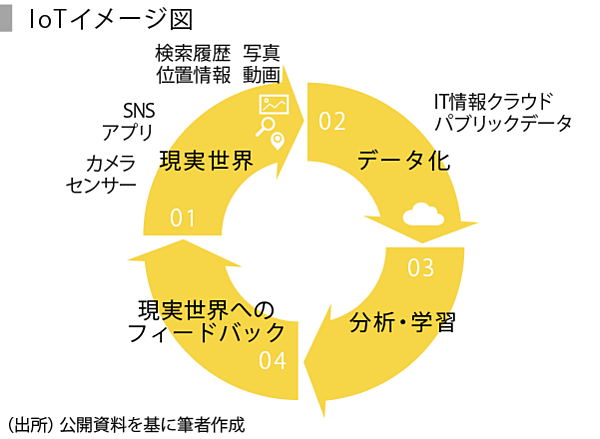

消費者側の変化だけではなく、産業分野の変革も影響している。近年は、製造業を中心にIoTの概念が浸透してきた。

総務省やNECなどのまとめによると、2020年頃には世界の約530億個のモノが約77億人の人口と結びつき、膨大なネットワークを形成すると予測されている。1人あたり約7個というと、テレビや白物家電など、家の中にある主要な家電がひと通りつながっているような状況が想定される。

それに伴い、世界に存在するデジタルデータ量も、2000年対比で6,500倍に拡大すると予測されている。

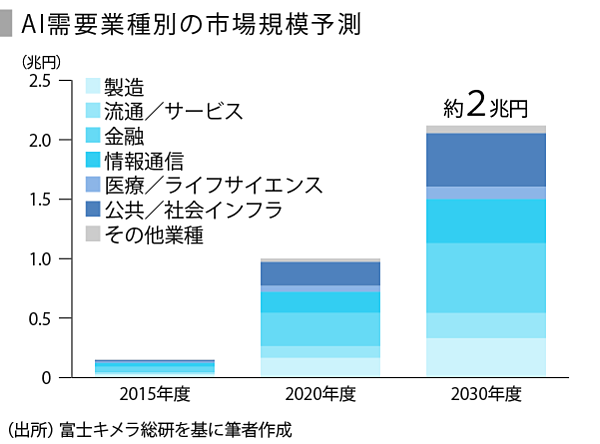

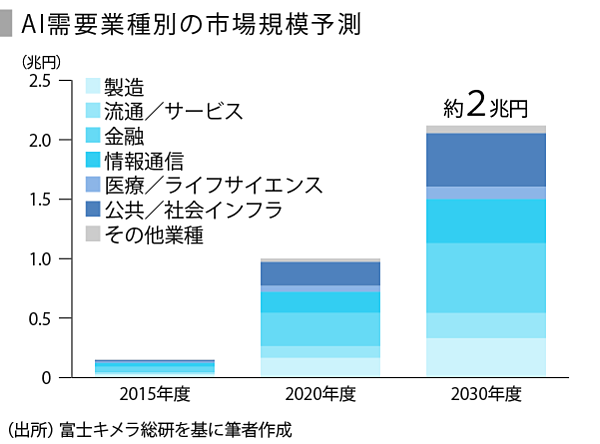

分析・学習の分野では、人工知能(AI)がその成長を支える。富士経済によると、AI関連ビジネスの市場規模は、国内だけでも2030年度に2兆円を超えるとみられている。

データセンターの需要が拡大

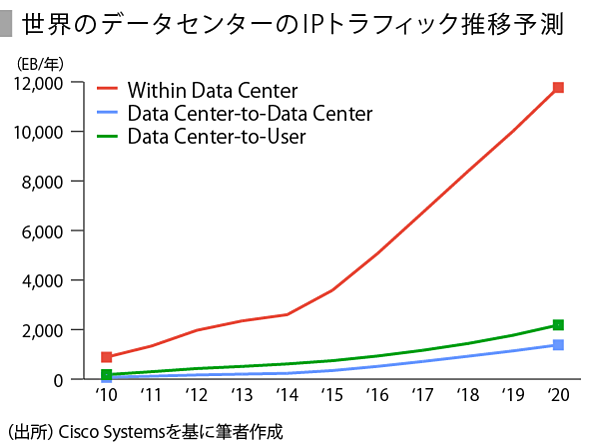

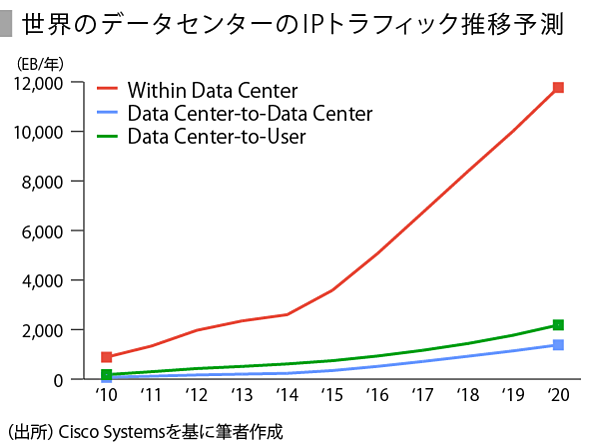

このような背景から、近年はデータセンター需要が拡大している。Ciscoによると、データセンターにおけるIPトラフィックは、特にクラウドベースが2015-2020年にCAGR24%と急成長すると見込んでいる。

また、データセンター内部でのIPトラフィックが急増するとみているが、これは前述のようなIoT、AIを始めとした新しい技術領域の発展が大きい。

データセンターにおいては、1度に大量のデータを取得・蓄積するだけではなく、全てのデータを遅滞なくやり取りすることや、高速かつ高精度に処理する能力などの重要度が高まっている。米NVIDIAや米Qualcommなどの半導体メーカーも、処理能力を向上させるため、データセンター向けのGPUやチップの開発を積極化している。

増え続ける消費電力量

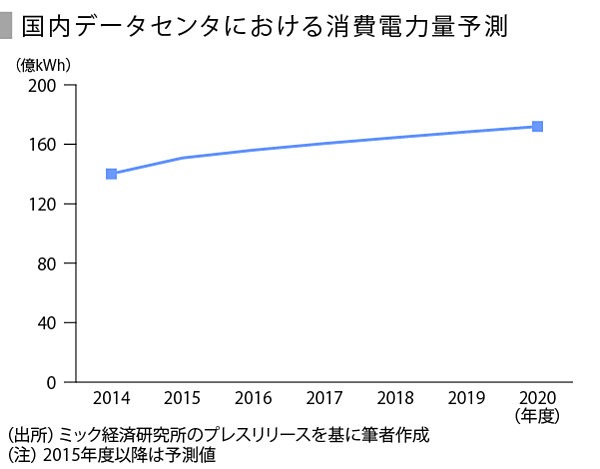

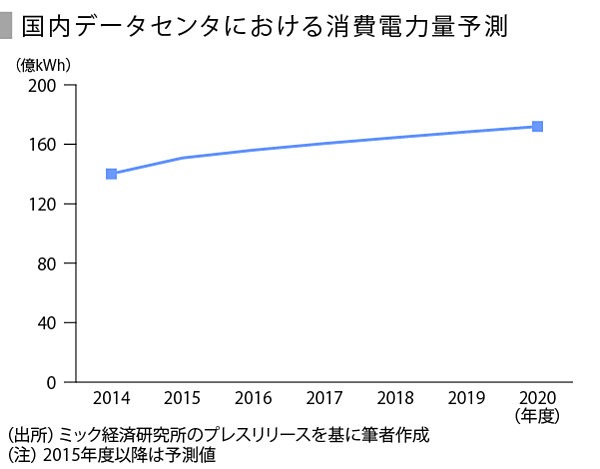

市場が広がる一方で、データセンター事業者を悩ませてきた問題が、消費電力量である。近年は、省エネ技術の発達やクラウド化により、伸び率ではやや鈍化しているものの、世界のデータセンターにおける消費電力量は、基本的に需要に比例して増え続けてきた。

国内においても同様である。ミック経済研究所によると、国内データセンターにおける消費電力量は、2014年度に140億kWhとなっており、国内の発受電電力量の約2%を占める。今後2015-2020年度はCAGR2.7%で成長し、2020年度には171.9億kWhに達すると見込まれている。

消費電力量の多くを占める空調

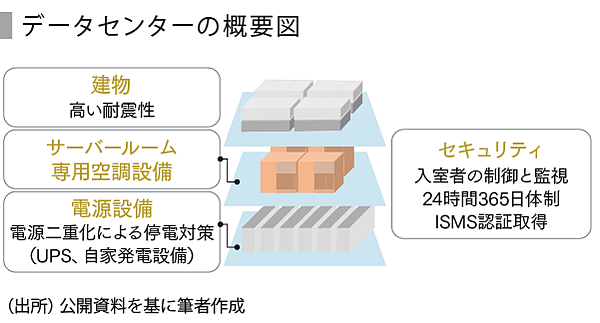

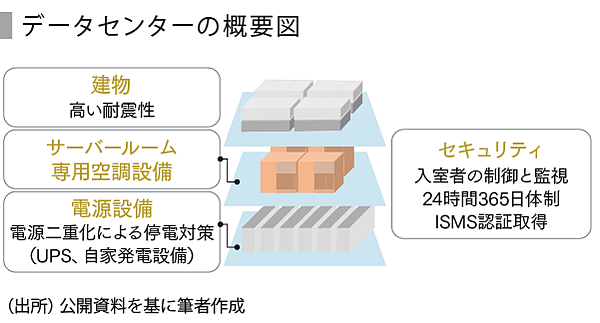

ここで、データセンターの概要を簡単に振り返ってみる。物理的な要素としては、サーバーPCを始めとした各種ICT機器、機器を動かす電源設備、その箱となる建物などで構成される。その中でもサーバールーム専用の空調は、データセンター自体の効率性を左右する重要な設備である。

データセンターで使用されるコンピュータは、当初メインフレーム(大型汎用機)が主流であった。1台あたりの発熱量も大きく、上位機種の多くでは水冷(液冷)が用いられていた。

1980年代後半から1990年代にかけては、コンピュータの小型化およびサーバーシステムの発達により、各オフィスへのサーバールーム設置が進んだ。それに伴って、冷却システムの主流は、漏水事故の心配もなく、既存の配管をそのまま利用できる空冷へと移行していった。

2010年頃になると、より多くのデータ処理に対応するため、コンピュータ台数が増えていった。1ラック(サーバーやネットワーク機器などのICT機器を収納するための棚)あたりの消費電力量、発熱量も大幅に増加したため、部屋全体の空冷では追いつかなくなってきている。

日本データセンター協会 (JDCC)や電機メーカーの算出によると、データセンターに投入された電力の99%以上が熱として捨てられている。コンピュータの演算性能は、温度を1度下げれば0.2%向上するといわれており、機器の故障などの観点からも、冷却システムは欠かせない。

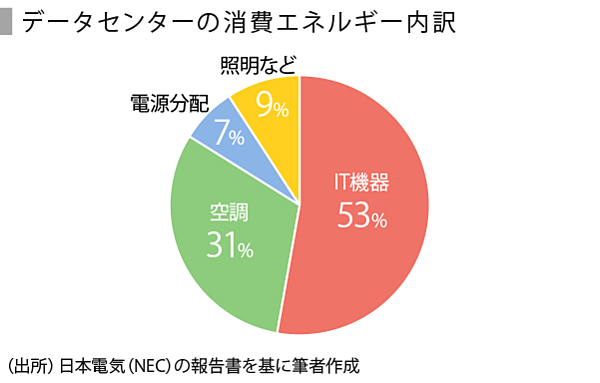

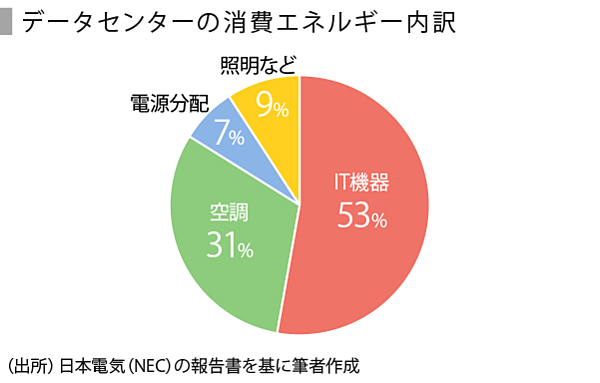

このような事情から、データセンターの消費電力量のうち、冷却システムが多くを占めている。NECなどの算出によると、データセンターの消費電力は、IT機器以外の付帯設備が大半を消費しており、特に空調は全体の約3割と大きい。

エネルギー効率を示す指標に「PUE」(Power Usage Effectiveness: 電力使用効率)がある。PUEとは、データセンター全体の消費電力のうち、ICT機器の消費電力の割合を示す指標であり、PUE=1.0は、全ての電力がICT機器に使用されている状態であることを示す。

富士通によると、中小規模のデータセンターでは、依然としてPUE2.0程度にとどまっており、空調の効率化は優先度の高い問題である。

冷却・排熱効率化への取り組み

実際の取り組み事例をいくつかみてみる。

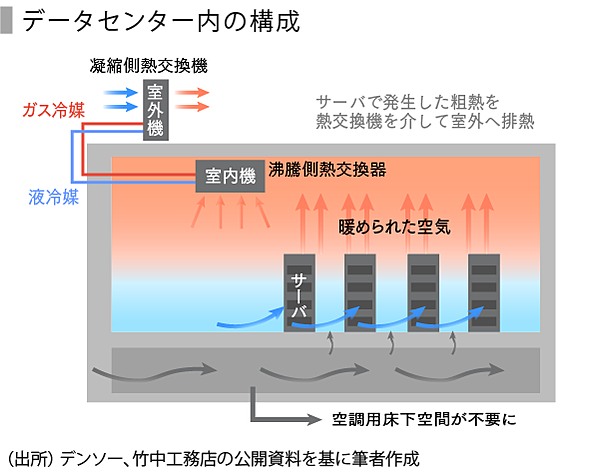

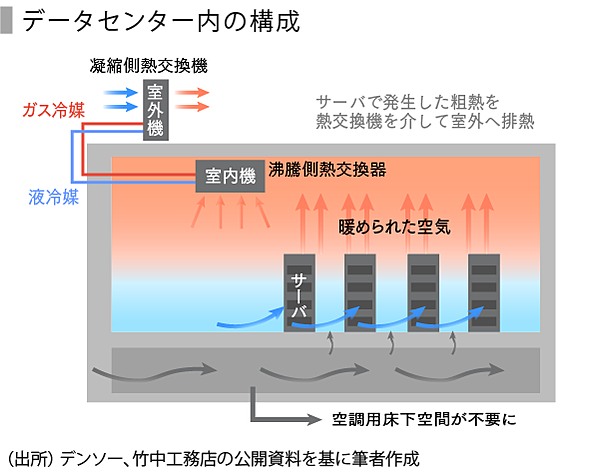

大手自動車部品サプライヤーのデンソーは、冷却・空調技術に強みを持つ。自動車関連分野ではカーエアコンやラジエータ、生活関連機器分野でも「エコキュート」や全館空調などを手がけるが、データセンター向けにも省エネアシストシステムを提供している。

同社のシステムは、サーモサイフォンを利用した冷媒自然循環(VCS:Vapor Crystal System)方式の熱交換器を採用している。サーバーで発生した熱を室内機で取り込み、ガスとして室外機から排出する際、外気によってガス冷媒が冷却され、液化して室内機へ戻るという仕組みである。

竹中工務店が2016年に発表した空調システム「リアドアVCS」では、サーバーラック背面での空調方式と、前述のVCSを組み合わせている。冷却用エネルギーが16%削減されるほか、空調用床下空間が不要となるため、建物空間の無駄をなくすことができる。

電力調達も再エネ重視に

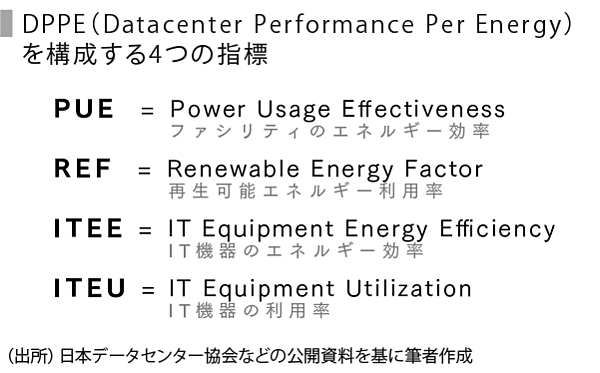

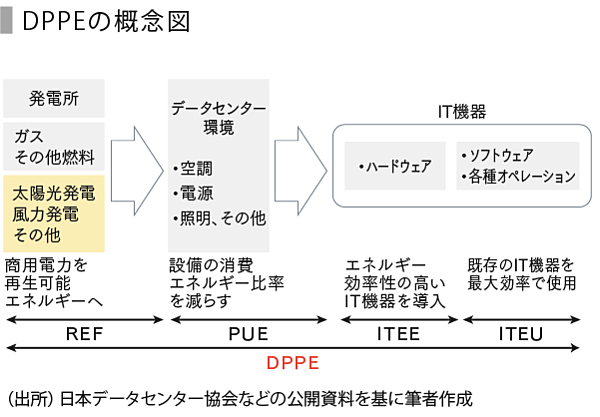

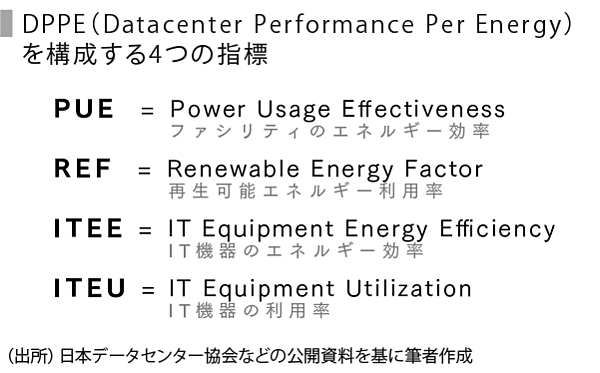

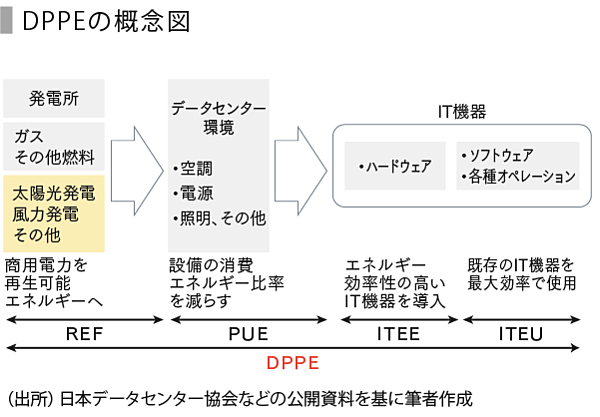

施設内部の改善だけではない。近年は、環境に優しいデータセンターのエネルギー効率性を包括的に評価するため、新指標「DPPE」の国際標準化が議論されている。これを受け、データセンターへの再生可能エネルギー導入が進んでいる。

世界トップシェアを誇るデータセンタープロバイダーの米Equinixは、米Appleや米Alphabetと同じく、データセンターにおける電力を再エネ100%にする目標を掲げている。2011年から2015年にかけては、太陽光発電や燃料電池を採用することで、年間3万6,000kWの電力需要節減と、年間約37万メートルトンのCO2排出量削減を達成している。

熱電変換技術の実用化が課題

エネルギー関連で残された課題としては、廃熱利用が挙げられる。近年期待が高まっているのは、熱電変換技術である。

熱電変換技術とは、未利用、低品位の熱を電気エネルギーに変換する技術である。技術自体の歴史は長いが、依然として基礎技術研究にとどまり、市場化には至っていない。

データセンターは、大量に電力を消費し熱を発生させる一方で、工場などにくらべては熱量が低く、熱源としての活用は難しいとされてきた。そのため、いかに冷却するか、屋外に排出するかといった観点が重要視されてきた。しかし、熱電変換の技術確立により、廃熱の利用まで含めたトータルでの効率化が可能となる。

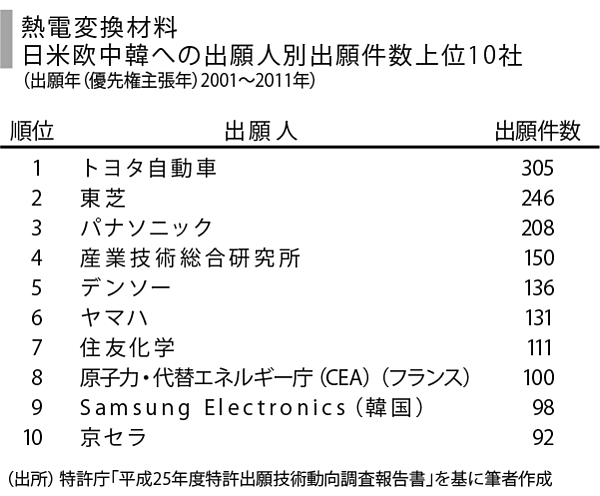

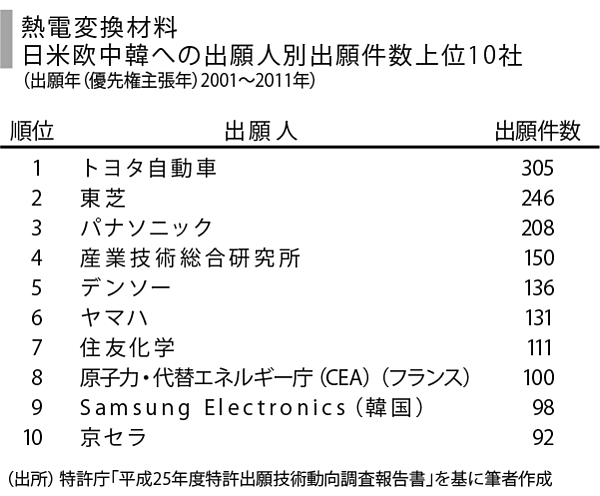

特許庁「平成25年度特許出願技術動向調査報告書」によると、熱電変換材料に関する出願状況は下記の通りとなっている。トップ10のうち8社を日本企業が占める。

なお、トヨタ自動車「プリウス」に代表されるハイブリッドカーでは、回生ブレーキシステムを採用しているが、これには熱電変換素子が用いられている。

SPEEDAを使うと、業界の動向や関連データを簡単に入手することができます。

SPEEDAについて詳しく見る →

さらに地域別にみると、日本企業は日本と米国のほか中国においても存在感が強い。一方で、熱電変換のシステムやモジュールといった方面では、欧米企業の出願件数の方が多く、日本企業にとっては、技術優位性を市場での強みに発展させられるかも課題である。

仮想化を支える物理的技術

仮想化技術の発達により、これまでユーザーごとに保有されてきたサーバーは、外部の大型データセンターに集約される傾向にある。それに伴い、データセンターの安全性もより重要度を増している。

東日本大震災を経ても、国内データセンターのほとんどが正常な稼働を維持していたことは、世界的にも注目を集めた。耐震・復旧対策や日々の訓練など、安定運用に関する技術力の高さを証明するとともに、私たちの生活利便性を支えるものは、IT技術による革新のみではないことを思い出させる事例でもある。

熱電変換の事例のように、今後は基礎技術レベルでもデータセンターの関連産業となる業界が増えてくると考えられる。現状は、蓄積されたデータ自体がデータセンターの付加価値となっているが、今後それらがデータセンターそのものの持続可能性にも生かされていくことに期待したい。