SPEEDA総研では、SPEEDAアナリストが独自の分析を行っている。今回は量、分野ともに拡大するアウトソーシング市場をみる。

アウトソーシング需要は拡大

アウトソーシングは、労働人口の減少、企業のグローバル化などが進行する中、コスト競争力の強化、事業環境変化への柔軟な対応が求められるなど、重要な位置づけとなっている。民間企業のみならず、医療分野や自治体においてもニーズが強まっており、総じてアウトソーシング需要は拡大している。

アウトソーシングは、委託企業の業務の一部分をアウトソーサーが受託するのに対し、特に近年注目されているBPO(ビジネス・プロセス・アウトソーシング)は特定業務を一括して受託するとともに、業務プロセス全体を見直し、業務の最適化により経営効率の向上図ることを目的とする点で異なる。

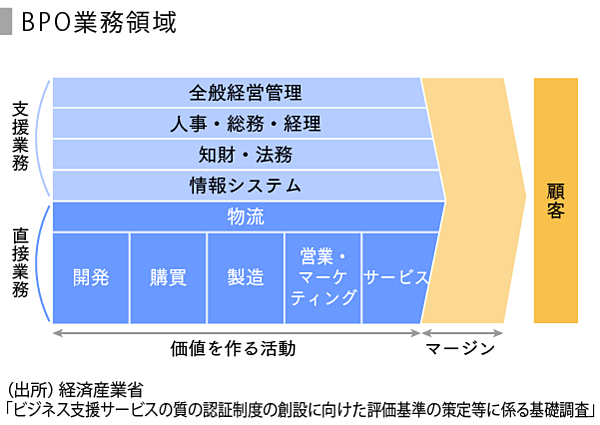

経済産業省の提示するBPO領域は、企業の提供価値の創造に直接かかわる「直接業務」および、これを支援する「支援業務」に分かれる。BPOは、その両者において機能別にさまざまな業務が存在する中の、一部または全部が対象となっている。

BPOにおける支援業務には全般経営管理から人事・総務・経理、さらに知財・法務、情報システムなどが挙げられる。近年では、開発から購買、製造、営業・マーケティング、サービスまでの一連の直接業務のニーズが高まっている。従来のデータ入力のような単純作業から、近年は業務プロセス全体をアウトソースする傾向がみられる。

BPO市場にはまだ成長余地

日本と米国のBPO市場規模のGDPに占める割合の推移をみると、北米に比べにGDPに占める割合が小さく、日本のBPOの成長が遅れていると推察される。日本におけるBPO市場の成長可能性が予見される。

また、BPOの業務領域別に利用割合をみると、総じて米国の方が高く、幅広い業務領域での活用がみられる。特に、法務や税務、ドキュメントおいては、割合の落差が大きく特徴が表れている。

コスト削減より経営資源集中に効果

アウトソーシングの利用目的としては、「コスト削減」が最大で29.2%、次いで「経営資源のコア業務への集中」が25.1%と続く。これに対し、得られた効果としては、「コスト削減」は20.1%、「経営資源のコア業務への集中」が21.6%と期待とのギャップがみられる。一方、「専門的知識・スキルの活用」、「組織のスリム化」、「業務プロセスの改善」、「業務継続性の確保」などは想定以上の効果が得られている。

営業関連が増加

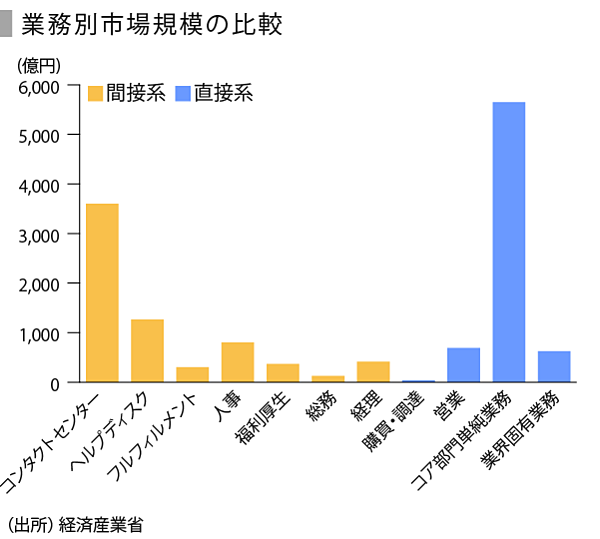

BPOの業務別市場規模は、企業のコア部門の単純業務が最も大きく、次いで、コンタクトセンターやヘルプデスクが比較的規模が大きくなっている。

SPEEDAを使うと、各企業の業績や競合企業も簡単に調べてデータを入手することができます。

SPEEDAについて詳しく見る →

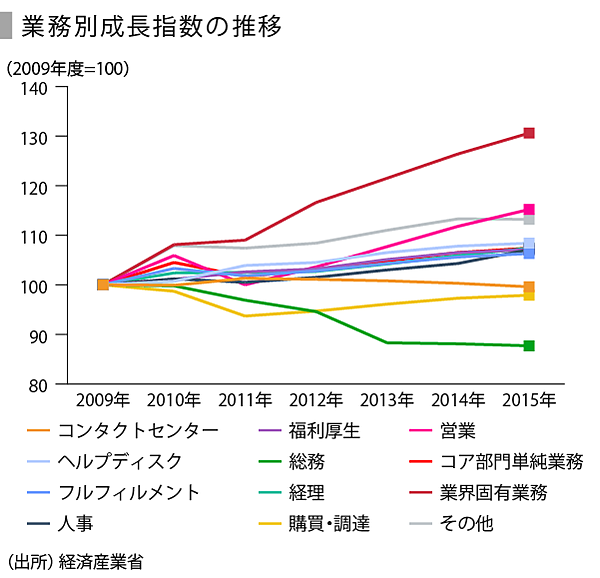

また、成長指数からみると、業界固有業務が2009年を基準に1.3倍に拡大しているほか、営業代行で伸長傾向がみられる。総じて、横ばいの推移にあり、総務においてはマイナス基調にある。

BtoC領域にも注目

ここまではBtoB領域について述べたが、潜在的な成長可能性という意味では、BtoC領域にも注目すべきだろう。一例として、家事・子育て分野が挙げられる。

ニッポン一億総活躍プランでは、「働き方改革」、「子育ての環境整備」、「介護の環境整備」などが盛り込まれた。親の高齢化にともなう介護や子育てと仕事の両立、働き方改革による労働参加率の向上など、政府が掲げる1億総活躍社会の実現に向け、企業における従業員のサポートも見直されてきている。また、消費者へのアプローチも家事サービスというかたちで、市場形成が始まろうとしている。

福利厚生代行では新しい支援の模索始まる

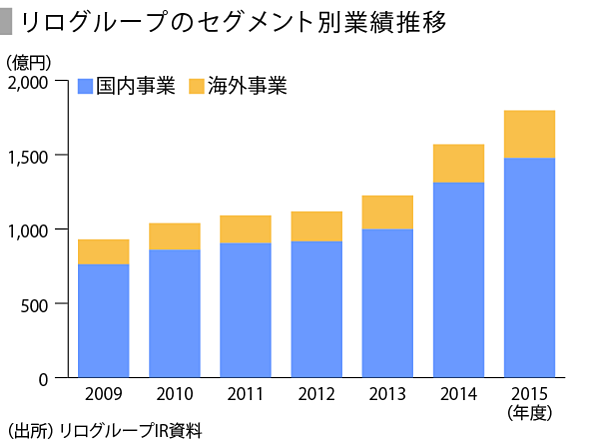

福利厚生分野のアウトソースでは、リログループ、ベネフィット・ワンが展開しており、両社とも業績を堅調に伸ばしている。

リログループは、日本初の福利厚生代行サービス会社で、寮や社宅などの住宅分野および保養所などのレジャー・ライフサポート分野双方におけるアウトソーシングサービスを展開している。「海外赴任業務支援サービス」など日本企業向け海外事業が好調である。また、ベネフィット・ワンは、パソナグループの社内ベンチャー第1号として設立され、有料会員を獲得する手段としての福利厚生アウトソーシングを基本に展開、直近ではBPO事業の推進によるBtoB市場の深堀りとBtoC市場の開拓を図っている。

2015年12月第4次男女共同参画基本計画では、男性の育児休業取得率を2020年までに13%に引き上げることが閣議決定されたものの、まだ保育所の待機児童は全国で高い水準で推移している背景から、福利厚生代行企業が育児休業制度の活用に向けたサービスを充実させる動きがみられる。

育児関連分野にもアウトソーシングの波

リログループでは、育休中の社員の出産や育児の際、必要な申請を代行するサービスを開始する予定である。一方、ベネフィット・ワンでは、復職支援サービスや保育園お探しサービスを内容とする「育児コンシェルジュサービス」を2016年12月から開始、育児休業者の産後から復職までをワンストップでサポートする。

SPEEDAを使うと、各企業の業績や競合企業も簡単に調べてデータを入手することができます。

SPEEDAについて詳しく見る →

家事代行サービスも黎明期に突入か

経済産業省によると、単身世帯や共働き世帯、単身高齢世帯の増加などにより家事代行サービスの市場は、2012年の980億円から6,000億円まで広がると見込まれている。しかし、家事支援サービスに関する利用者アンケート調査認知度は7割で徐々に上昇してきているものの、既存利用者は約3%に留まっている。未利用者が利用しない理由については、「価格の高さ」や「他人を家に入れることへの抵抗感」といったサービスの利用に当たっての抵抗感や不安感が比較的多い。

経済産業省では、安価で安心な家事支援サービスを利活用できる環境整備を図るため、「家事支援サービス推進協議会」を設置、ガイドラインを設けている。また、東京都は、これまで制限のあった外国人による家事代行サービスを一般の家庭で利用できるようにする国家戦略特区の区域計画を提案し、2016年9月に認定されるなど、整備は進む。

このような状況下、介護事業大手のニチイ学館は、家事・育児・自費介護サービス「ニチイライフ」を展開している。同社は、日常清掃など家事全般だけではなく、外出介助や高齢者の見守りのサービスも対応もできるのが特徴である。2015年度の売上高は、前年度比32.8%増の1,151百万円、2020年度までの年率成長率は18%の成長を目標にしている。ダスキンのメリーメイドも「家事おてつだいサービス」を全国展開、2015年度の売上高は前年度比4.6%増の105億円と堅調な伸長がみられる。

また、イオングループのカジタクでは、このような家事支援サービス市場の拡大を背景に、主に全国の小売店店頭において家事支援サービスのパッケージ販売で業績を拡大するなど、新しい動きも見せている。

インテリジェンスも家事シェアサービス「ショコラ」を開始

このほか、インテリジェンスは2016年1月より、法人向け福利厚生事業として、派遣スタッフによる家事シェアサービス「ショコラ(share of co life)」を開始した。同サービスは2015年7月より自社グループ会社で福利厚生サービスとして導入し、既にのべ200名以上の従業員利用実績がある。そして、テスト運用を経て、安定的に提供できる状況が整ったことから、福利厚生事業として正式にサービス開始となった。

まとめ~企業から個人へ多様化進む

個人と企業の関係性も変化し、仕事も家庭も両立させるために企業は個人の家庭事情を理解した上で、個々人毎に発揮できるパフォーマンスを最大化してもらうための努力が必要となっている。そこで、問われるのが業務の効率化であるが、企業の枠を超えた業務の集約や個人の業務の拡大などの取り組みが重要となっている。

そうしたなか、アウトソーシングは有効な手段のひとつであり、成長段階により再定義や業務の標準化なども必要となる。今後、早期に起こりうる労働人口の減少や働き方改革といった事業環境は、ますますこの流れを加速するであろう。

また、個人においても企業同様変化の兆しも見え、安心感を備えた多種多様なサービスの提供が今後の市場の拡大を後押しすることとなろう。