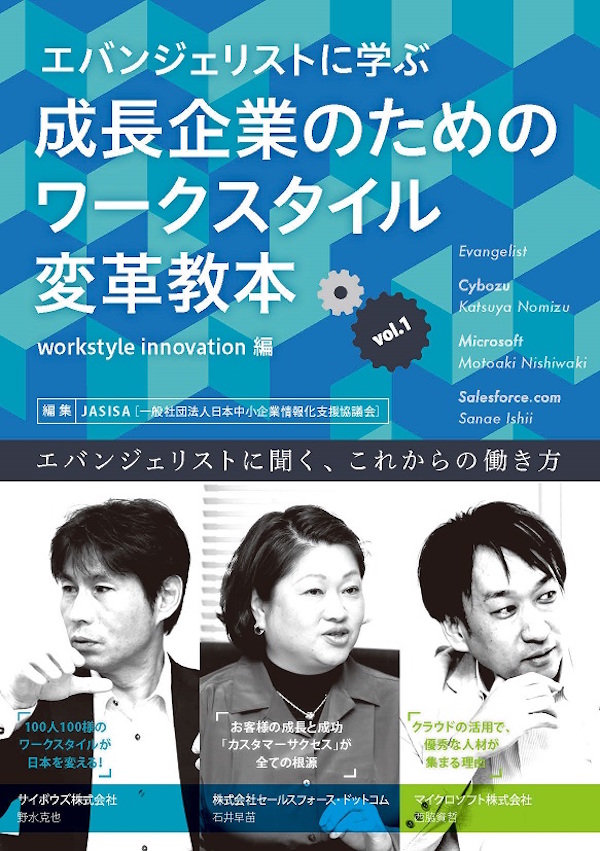

マイクロソフト・西脇資哲氏(2)

【西脇資哲】マイクロソフト社員は働き方も目標へのアプローチも自分で決める

2016/3/24

本稿では、IT企業だけでなく、様々な分野の企業や官公庁で数多くの講演や講座を行っている、日本マイクロソフトのエバンジェリスト西脇資哲氏へのインタビューをお届けする。西脇氏はドローン愛好家としても知られ、著書『プレゼンは「目線」で決まる』(ダイヤモンド社)の発売を記念したプレゼンセミナー「ドローンを学ぶ女子部」(Windows女子部×「目線で決まるプレゼン」特別企画)を2015年7月に開催、話題を呼んだ。本編ではまず「エバンジェリスト」とはどのような仕事なのかを伺い、さらには日本マイクロソフトのワークススタイル変革への先進的な取り組み、AIやロボットと人間の働き方との関係など、様々な観点で、これからの働き方について語ってもらった。

第1回:なぜIT業界に「エバンジェリスト」が必要なのか?

*本稿は2015年12月に日本マイクロソフト本社にて行ったインタビューをもとに編集・収録しています(話者:日本マイクロソフト・西脇資哲氏、聞き手:リコージャパン・古川いずみ氏)。

働き方も目標へのアプローチも自分で決める

──なるほど。今、まさに評価に関するお話を聞きたいと思っていました。私たちもワークスタイルの変革についてお客さまに伺うと、「どこで働いてもいい」とか「多様性が認められる」というメリット以前に、「評価制度はどうすればよいのか」という不安があるようなのです。マイクロソフトさんの評価制度はどうされているのですか。

西脇:弊社は、一般的に言われる成果主義です。仕事のゴール、成果物のゴールを自分で決め、さらにそのゴールに向かうアプローチの仕方も自分で決めることができます。だから働き方も自分で決められるし、到達点も自分で決められるのです。

もちろん、売上金額だとか、ユーザー数など与えられるノルマはあります。ただ、それに対してどうやって動いていくかは自分で決めることができます。外資系のご多分に漏れず結果を非常に重視しているのです。

したがって、結果によって私たちは評価されます。そこに行き着くまでにどういう山を登ったとか、あっちの山からこっちの山にジャンプしたとか、あまりそういったプロセスは問われません。だったら、自分が一番心地いい方法で、最大に力を発揮できる方法を選ぶでしょう。とは言え、「その方法いいね」と、選んだ方法に対してもプラスの評価がある場合もあります。

ですから、評価制度としては「ゴールを自分で設定できる」「アプローチを設定できる」「その方法に対して評価される」、そして「結果主義」というところでしょうか。

出勤時間なども決められてはいません。労働基準法は遵守しなければいけないので記録はしていますが、何時に来なければいけないとか、何時までいなければいけないとか、あまり厳密に決められていないのです。場所、時間、デバイス、全て自由です。本当に自由度はかなり高い会社です。

──ゴールに向かって自分でプロセスを決めることができるのはすごく素晴らしいと思います。さらに、そのプロセスの選び方に対する評価もあるのですね。それは上司の方が評価するのでしょうか。

自分の上長とさらにその上長。プラス、自分が周りの人からどう評価されたかも報告できる機会があり、毎年の評価対象になります。自分の仕事を一番分かってくれているのは直属の上司とは限らないのです。もちろん、成果が出なければ「こんなやり方をしているからダメなんだ」と言われることもあります。しかし、自分が選んだやり方なのだから、自分で責任を取るのは当たり前です。会社に言われたことをやっていただけだったり、他人に押し付けられたことで自分の評価が下がると悔しいじゃないですか。

──一般的な日本企業ですと、「なぜあの人はあんな働き方をしているのだろう」というような周りの目があるかと思うのですが、マイクロソフトさんでは他人と自分を比較することはあるのでしょうか。

マイクロソフト内では、多様な働き方が文化として定着しています。これはマイクロソフトのカルチャーなのです。日本マイクロソフト社には社員が2千数百人しかいません。オフィスもここ品川にしかない小さい会社なのですが、グローバルで見ると11万人以上が勤務している会社です。ここにいる2千数百人以外の残りの9万数千人は、このオフィスの外にいるわけです。

世界中に社員がいると考えると、人種や髪の色、目の色、肌の色が違うのは当然で、言葉も違う、習慣も違う、もちろん働く時間帯も違う……ということが当たり前の文化なので、やはり「他者と違う」ことに対しては寛容なんです。

例えば、ある宗教の人が特定の時間にお祈りをしなければいけない場合がありますが、それも全然問題ないです。どうぞどうぞとお祈りに行ってもらいます。もし会議中でも、それはしょうがない。だって文化なのですから。自分と違うのは当たり前であって、違う人たちとどうやって働いていくかを考えるべきです。

テレワークのメリットとデメリット

──企業文化と言えば、その会社が男性中心か女性が多いのかによっても、カルチャーが変わってきますよね。男性比率が高い男性中心の会社だと、女性社員は「いかに周りの男性たちに合わせられるか」が、その人の評価に影響してくることが多い気がします。しかし今後グローバル化が進み、外国の方などが入ってきた時に、もうそうした考え方は通用しなくなるのではないでしょうか。

全くその通りですね。今は、多様な人が多様な意見で仕事のやり方を自分で選んだほうが生産性が上がる時代です。これは間違いありません。だから、性別も、国籍や文化も含めて多様性を尊重すべきなのです。最近だとLGBT(性的マイノリティー)が話題になっていますが、とにかく多様性を受け入れていかなければ、やがて労働可能世代がいなくなってしまいます。

──同感です。また、働き方の多様性としてよく挙げられるものに先述の「テレワーク」があります。テレワーク自体には様々なメリットを感じますし、私も機会があれば行いたいと思っていますが、逆にデメリットがあるとしたら、どんな部分でしょうか。

物理的なデメリットで言うと、テレワークにはまずネットワークというインフラが必要です。インターネットによる接続が担保されていないと成立しません。しかも、可能な限り充分な速度で担保されていないと、それが理由でイライラしてしまいます。

ネットワークが遅すぎて、会社で仕事をするよりもストレスになってしまうこともあり得ますし、それが原因で生産性も下がってしまうこともあるかもしれません、そのために働く場所が限定されてしまうと、それは全然自由度がないことになる。

──そうですね。最近は接続速度も改善されていますが、まだまだネット環境がよくないエリアはいっぱいありますから。

また、たとえポケットWi-Fiを持っていたとしても、混雑した駅前のカフェでパソコンを開いて、コーヒー1杯で何時間も粘るのはやはりマナー違反でしょう。そういう物理的な制約は大きなデメリットのひとつと言えます。

──その通りですね。あと、よく「在宅で仕事をすると、オン・オフの切り替えができないのではないか」と言われますが、その辺りはどうでしょうか。

それは心理的なデメリットですね。しかし、実は私はそのことはあまり重要視していないのです。在宅で作業をしていても切り替えられる人は切り替えられるし、会社にいてもできない人はできない。テレワークだとオン・オフの切り替えが難しいとか、仕事に気合が入らないとか、どこからが仕事でどこまでが自分の時間か、という切り分けが難しいと言う人がいます。

しかし、会社にいても本気で効率よく仕事ができない人もいる。どこにいてもやる人はやるし、やらない人はやらない。場所のせいではないと思います。

テレワークの大きなメリットは、通勤に時間をとられないことです。私はよく講演などで「皆さんは、通勤時間というものをどう定義しているのですか」と問うのです。「通勤」という、あの生産性のない時間をどう定義するかと。

そこで多くの人は「勉強ができる」とか「本が読める」、「ニュースをチェックできる」などと言うのですが、それは通勤時間を無駄な時間だと思いたくないだけであって、そんなことはどこでもできるじゃないですか、と私は思うのです。

──おっしゃる通りです。もちろん、オン・オフのはっきりとした切り替えが必要な時もありますが、しかし基本的には、プライベートと仕事が上手く混ざり合った形で、どちらかの刺激がもう一方によい変化をもたらしたりすることもあります。

そうそう、それはあります。仕事とプライベートがお互いによい影響を与え合うことは多いのです。

ワークライフバランスとは「心地いいバランス」のこと

「ワークライフバランス」という言葉があります。ワークライフバランスとは、仕事ばかりしていないで私生活も充実しバランスを取りましょう、といった意味で使われることが多いようですが、実はこの考え方は少し違います。「ワークライフバランス」とは、「それが自分にとって心地いいバランス」であるかどうかが重要なのです。

例えば私は、仕事が99.99%でプライベートは0.01%のほうが心地いいのです。すごく偏っているでしょう(笑)。でも、そのバランスが私には一番心地いいのですよ。仕事とプライベートを半分にしなさいということではなく、99.99%が心地いい西脇さんの働き方を後押しできるようにしましょう、ということが重要なのです。

──そうなんですね! それは新しい視点です。確かに、人によって仕事とプライベートの比率は違うので、無理に半分に分けるのも違和感があります。

そうでしょう。あとデメリットとしては、パソコンを外に持って行って、カフェや喫茶店でヘッドセットやイヤホンをつけて仕事をしているスタイルは、都内では特に問題ないのですが、ちょっと地方へ行くと変な目で見られることです(笑)。また、カフェなどの狭いスペースで、モバイルWi-Fi、パソコン、マウス、複数の電源や充電器などを置く場所が必要なことがデメリットかもしれません。

モバイルワーカー、フレキシブルワーカーというからには、シンプルでスタイリッシュなほうがいいじゃないですか。なるべくスマートなデバイスで、スタイリッシュに物事を進めてほしい、というのはすごく思いますね。片手でパソコンを支えながら無理な体勢で電話するよりも、ヘッドセットをつけて話していたほうがスマートですよね。

やはり一般的にはカッコよく、スマートな方が普及は早いので。模倣されて拡散されるように、私たちエバンジェリストは頑張っているのです(笑)。

(2015年11月、マイクロソフト本社品川オフィスにて)

*続きは明日掲載します。