プロピッカー 大庭三枝教授の見方(前編)

激動の国際政治。巧みに生き残ってきたASEAN

2016/1/14

第3、4回は、国際関係論を専門とする東京理科大学の大庭三枝教授の寄稿を公開する。清水教授が主に経済協力にフォーカスを置いたのに対し、大庭教授は激動の国際政治の中でASEANがどのように生き残ってきたかという視点から、AEC設立までをレビューしている。明日公開の後編では中国との関係や、AECが政治課題に与えるインパクトなどについて論じられている。

40年越しで結実した共同体構想

2015年末、ASEAN(東南アジア諸国連合)共同体(AC)設立が宣言された。ACは、政治・安全保障共同体(APSC)、経済共同体(AEC)、社会・文化共同体(ASCC)の3つの共同体から成る。

3つの共同体ごとに、2015年の設立に向けての具体的な行動計画を盛り込んだ「ブループリント(工程表)」が策定され、それに沿ってASEANはここ数年統合への努力を進めてきた。

さらに、2015年11月のASEAN首脳会議において、3つの共同体ごとに、2025年までに達成すべき具体的な行動計画を新たに盛り込んだブループリント2025が採択された。

AC設立という構想をASEANが最初に明確に掲げたのは1976年の第1回ASEAN首脳会議で採択されたASEAN協和宣言であり、意外と昔の話である。

冷戦崩壊がASEANに変化を

1975年の南北ベトナム統一、その後のインドシナ半島全域の共産化という危機的状況を受けて開催されたこの首脳会議におけるAC構想の提唱は、いつ実現し得るかはわからない曖昧な「理想像」の域を出なかった。

しかし冷戦終結を経てのASEANの主に2つの変化が、結果的にはAC設立へ向けた動きの地ならしをすることになった。

1つは、域内経済統合へ向けた協力の本格化である。

1992年の第4回ASEAN首脳会議でASEAN自由貿易地域(AFTA)が合意されたことは、その流れを象徴する出来事であった。

翌1993年よりAFTA実現へ向け、共通効果特恵関税(CEPT)協定に依拠し、域内関税の撤廃へ向けた取り組みが、ASEAN先発国(ASEAN原加盟国とブルネイの6カ国)によって開始された。また1995年にASEANサービス枠組み協定(AFAS)が署名され、サービス貿易の自由化も着手された。

もう1つの重要な変化はASEAN自身の拡大である。

冷戦終結後の地域環境の変化を受け、1976年時点では東南アジア域内にありながらもASEANを取り巻く脅威の源泉であったベトナム、カンボジア、ミャンマー、ラオスが1990年代を通じてすべてASEANに加盟した。1999年には東南アジアをほぼ包含するASEAN10が実現したのである。これらの新規加盟国は、CLMV、ないしASEAN後発国と呼ばれる。

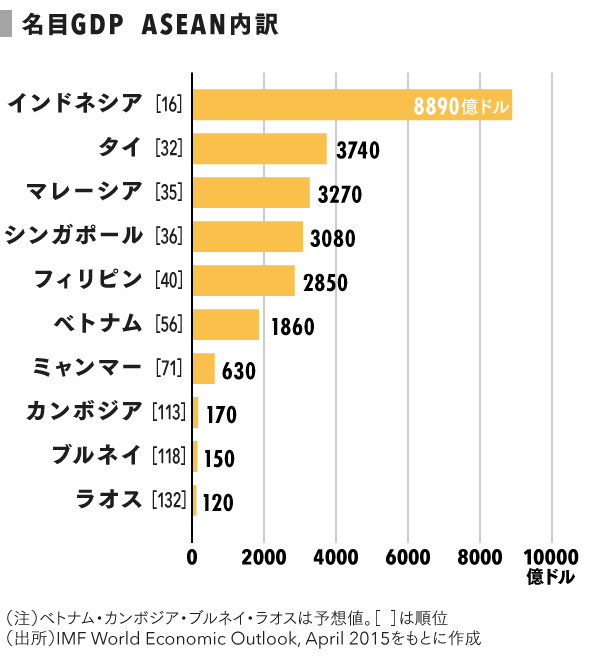

浮き彫りとなる格差

ASEAN10の実現は東南アジア地域環境の安定化にとって喜ばしいことであった。一方、同時にASEAN先発国と後発国との間の経済格差、すなわち「ASEANディバイド」の解消が本格的な課題となった。

2000年11月はASEAN後発国への開発協力を通じた格差是正を目指すASEAN統合イニシアティブ(IAI)が合意された。

他方、ASEAN後発国は、ASEAN加盟後AFTAにも参加した。先発国よりも後倒しのスケジュールで関税撤廃を進めることで、ASEAN経済統合の推進にも取り組んだのである。

通貨危機で協力加速へ

1997年のアジア通貨危機によって、ASEANの多くの国は経済的打撃を受けた。

しかしながらAFTAなどを通じたASEANとしての経済統合を進める取り組みは頓挫せず、むしろその試みを加速させる方向へとASEANはかじを切った。

しかし経済統合へ向けた協力を進めれば進めるほど、ASEAN先発国と後発国との間の「ASEANディバイド」の解消の必要性が浮き彫りになっていった。また、AFTAによる関税撤廃は着実に進められた。

そうした中で、それまでのAFTAをはじめとする経済協力の成果を踏まえ、さらなる地域経済統合の推進と、それを可能にする地域の政治・安全保障環境の安定化とASEAN諸国内の社会開発なども視野に入れた、より包括的な取り組みが求められる状況となったのである。

中国の台頭とASEAN

このような包括的な取り組みは、前述の域内経済協力の進捗(しんちょく)やASEAN10の実現に加え、国際環境の変動が要請したものでもあった。

1990年代、中国経済は順調な発展を遂げ、東アジアにおける比重を増大させるとともに、海外からの投資をめぐるより強力なライバルとしてASEAN諸国の前に立ち現れた。

海外からの資本と技術に依存しつつ発展してきたASEAN諸国は、この競争に勝つために投資先としてのASEANをより海外からの投資の呼び込みを可能とする魅力的な地域にする必要があった。

そのためには地域経済統合を進めるだけではなく、政治的社会的により安定した地域を構築する必要に迫られたのである。

ゆらぐ開発独裁

さらに、1990年代には、ASEAN諸国内においては経済発展による中間層の増大や人権などに関わるNGOの活動の活発化などによる市民社会の発展が見られた。

またアジア通貨危機は、開発による恩恵を正当性の根拠として権力を維持してきたASEAN各国内の権威主義体制を大きく揺るがせることになった。

典型例はインドネシアであり、1960年代半ばから約30年間続いたスハルト体制は、危機後の混乱の中で崩壊した。

これらASEAN諸国内の政治的社会的変化を受け、ASEANにおいて、国内政治体制の変革や社会開発を通じた「ASEAN人民のためのASEAN」を構築するという機運が徐々に高まっていった。

前倒しで実現した共同体設立

2003年10月のASEAN首脳会議において採択された第二ASEAN協和宣言で、3つの共同体から成るAC設立が明確にASEANの目標として打ち出されたのは、このようなASEAN内外の状況の変化が起こりつつあった時期のことであった。

第二ASEAN協和宣言では、AC設立を2020年までに実現させるとしていたが、2007年1月の第12回ASEAN首脳会議では、AC設立が2020年から2015年に前倒しされた。

また、それぞれ3つの共同体についてのブループリントが策定され、ACの具体像や2015年までに進めるべき行動計画について明確に示された。

ACが3つの共同体から構成されていることは重要であるが、ASEANが実現する具体的目標としてACを掲げることを最も強力に後押ししたのが域内経済統合を目指す協力の進捗とこの分野におけるさらなる協力推進への期待であったことは確かである。

その意味で、ACの中でもAECは重要な位置を占めている。

ASEANシングル・ウィンドウ

2007年に発表されたAECブループリントは、AECの柱として「単一の市場と生産拠点」「競争力のある経済地域」「公平な経済発展」「グルーバルな経済への統合」の4つを掲げ、その下にさまざまな行動計画が位置付けられた。

また、本体のブループリントよりもより詳細な戦略的スケジュールが付され、2015年のAC設立に至るまでの細かな達成目標が明記された。

これら4つの柱に振り分けられた具体的な行動計画の達成度合いにはばらつきがある。

物品、サービス、投資、資本、熟練労働者の自由な移動を目指す「単一の市場と生産基地」の中で、最も達成度が高いとされるのが、物品貿易に関する関税撤廃である。

2015年末のASEAN各国の関税削減状況は平均して96%に達している。これは、AFTAによる関税撤廃の取り組みの成果である。

しかしながら、「単一の市場と生産基地」に分類されたほかの具体的な行動計画については、まだ道半ばのものが多い。

最も注目されているのがASEANシングル・ウィンドウ(ASW)である。

ASWは、貿易関連の書類や情報を一元的に受け入れ、それらが瞬時に輸入相手国に転送される仕組みであり、これが実現すれば、通関手続きに要する時間やコストの大幅な削減が見込める。

現在、ASW設立の前提となる各国ごとのナショナル・シングル・ウィンドウ(NSW)が、ASEAN先発国とベトナムには設立済みであり、また一部のASWパイロットプロジェクトが実施中である。

(バナー写真:AP/アフロ)

【Vol.1】ASEAN、関税撤廃はほぼ目標達成。アジア広域に展開する経済協力

【Vol.2】TPP、RCEPと相乗効果。深まるアジア大洋州の経済統合

【Vol.3】激動の国際政治。巧みに生き残ってきたASEAN

【Vol.4】安全保障の比重高まる。大国にとらわれすぎない見方を