青山学院大学文学部卒業後、出版社、人材関連会社勤務を経て、2005年編集企画会社ブックシェルフ設立。「週刊東洋経済」「PRESIDENT (プレジデント)」「日経WOMAN」「プレジデントウーマン」などに人事、人材、労働、キャリア関連の記事を多数執筆。『凄母』(東洋経済新報社)、『資格を取ると貧乏になります』(新潮新書)など著書多数。2014年7月からNewsPicks編集部に参画、2015年1月副編集長に就任

予測の3つのポイント

・定時までにきっちり仕事を終えて退社し、家庭と両立する社員が評価される。

・多少の“上げ底”を履いてでも管理職になる女性続々。

・エリートと一般採用の2本立て採用、お試し採用など、新卒採用のかたちが多様化する。

「1億総活躍時代」の働き方革命

今年は、「女性活躍元年」になると予測する。と同時に、「男性的な働き方」の弊害がいよいよクローズアップされる年になるだろう。

「1億総活躍社会元年の幕開け」──。安倍晋三首相は1月1日、2016年の年頭所感を発表した。

とりわけ、安倍首相が注力するのが「すべての女性が輝く社会づくり」だ。

今年4月からは、301人以上の労働者を雇用する事業主に、自社の女性の活躍状況の把握・課題分析や行動計画の策定・届出などを義務付ける「女性活躍推進法」も施行される。

もっとも、これまで企業が、「女性が輝く」下地づくりをしてこなかったわけではない。むしろ、育休や短時間勤務(時短)などの制度の手厚さは、ほかの先進国に見劣りしない。実際、女性社員の産後復帰率は高まってきた。

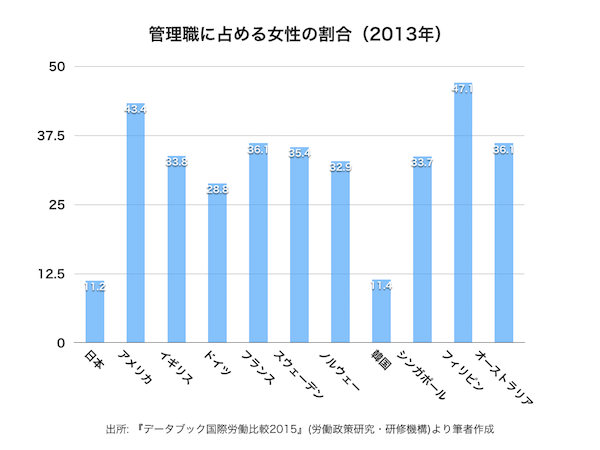

だがそれにより、女性社員が“活躍”しているかというと、話は別だ。たとえば、管理職に占める女性の割合は、先進国の中では最低レベルの11.2%しかいない(下図参照:2013年、労働政策研究・研修機構『データブック国際労働比較2015』より)。

それは、なぜか。

多くの日本企業が、女性が育児や介護など家庭責任を追いながら(そもそも、女性だけがその多くを負担すること自体おかしな話だが)、仕事を両立する風土を形成してこなかったからだ。

事実、企業で偉くなっている人を見渡すと、上司に言われた仕事を、はい、はいと即時にいつでも対応し、長時間労働も辞さない「男社会的働き方」を実行している人が多いのではないか。

こうした働き方が称賛され続ける限り、子どもの保育園のお迎えのために午後4時、5時に引き上げてしまう女性社員が評価されるはずもない。

仕事の仕方や評価のルールを男仕様にしたまま、「女に活躍しろ」と言ったところでどだい無理な話だ。そこで今後は、職場での働き方や評価軸そのものにメスが入るのではないか。

労働時間、異動「無制限地獄」からの解放

この動きは、政府の成長戦略の目玉と位置付けられる「高度プロフェッショナル制度」(ホワイトカラーエグゼンプション)の導入ともマッチする。

現行の労働基準法では週40時間を超えて労働者を働かせる場合、1時間につき25%以上の割増賃金(深夜残業の場合は50%)を支払うことを義務付けている。だが、「高度プロフェッショナル制度」では、年収1075万円以上の高度専門職は残業代支給の適用外となり、働いた「時間」ではなく「成果」により給料が支払われる。

この法律が適用され、徐々に対象者が拡大すれば、効率よく勤務時間内に仕事を終えた人より残業した労働者のほうが賃金が高くなる不公平が解消される。

「週休3日制」も夢ではない?

また、厚労省は2020年までに有休取得率を70%に引き上げる目標を掲げる。2016年度からは、有給休暇の消化を義務付ける労働基準法改正も予定している。

従業員の休みを増やすことに真剣に取り組む企業も増えている。その一つが、ユニクロを展開するファーストリテイリングだ。すでに昨年10月から正社員の一部を対象に「週休3日制」を導入した。

このような「脱時間給」的な動きや、休暇を尊ぶ考え方の広がりにより、「日本型雇用」のマイナス面が次第に是正されていくのではないか。

マイナス面とはすなわち、企業が従業員に残業代を払い続け、定期昇給、終身雇用を維持するかわりに、従業員は長時間労働や単身赴任を含むむちゃな異動を受け入れるしかないという交換条件。

あるいは、従業員を年功で昇給させることで、出来のいい社員が損をし、そうではない社員が得をするシステム。同じ企業に長く勤めれば勤めるほど得をする賃金体系により、転職が難しくなり、結果、人材流動化が進まないといった問題だ。

むろん、育児や介護などを理由に退職したり、望まない仕事をしている女性社員にとっても、「脱時間給社会」は福音となるはずだ。

「なんちゃって課長」「4R」

筆者は、複数の大手企業の人事担当者から、「女性活躍推進法の施行を前に、今期は女性を何人昇進させるのだというプレッシャーがすごい」といった話をよく聞く。

実際、セブン&アイ・ホールディングスは、20%にまで上がった女性管理職比率を2016年2月までに30%に、三井住友銀行は2013年度末で10.5%だった女性管理職比率を2020年度末までに同じく30%に、住友商事は女性管理職を2020年度には3倍程度に、キリンホールディングスも女性リーダーを2021年までに3倍にするなどと宣言している。

ある金融機関のダイバーシティ担当者は、「日本企業は横並び意識が強いため、ライバルが30%を目指すならウチはもっと上を目指すと、数字が引き上がる可能性が高い」と語る。

こうした状況を鑑みると、良くも悪くも、管理職ポストに見合った実力があるとはいえない女性社員でもエイヤで抜てきし、管理職に据える可能性は高い。

すでにこうした現象は経営に余裕のある大手を中心に起きていて、人事関係者の間では、“上げ底女子”などと揶揄する現象も起きている。

さすがに実力のない女性社員を経営を左右する営業や開発などメインセクションには置けないと4R(人事=HR、広報=PR、IR、お客さま相談室=CR)の課長に据える、あるいは部下なし「なんちゃって課長」に昇進させてお茶を濁すといった現象も、多々散見される。

それでも、昇進は昇進だ。このような状況は続くと、次第に出世の先を越された男性社員の不満がマグマのようにたまり、反乱分子となることは容易に想像がつく。

すると、企業は昇進基準や評価システムの見直しを宣言せざるを得ない。

たとえば、トップが社員全員に、業績だけではなく、定時できっちり帰り、残業しない生産性の高い社員を評価する──などとアナウンスする。そうすれば、女性のみの優遇策ではないことが伝わる。すると、社員が自然と「仕事人間」一辺倒の働き方を変えざるを得ないのではないか。

もちろん、社員の大半がきっかり定時に帰るとなると、会社全体の生産量は減る。だが、その不足分を定年延長した高齢者や家庭に埋もれた潜在的労働者たる主婦が復職するなどして埋めれば、安倍首相の目指す「1億総活躍」に近づくのでは──とはやや楽観的過ぎか。

いずれにしても、年内においては、採用においても昇進についても女性有利の「男女逆転現象」が随所で見られることは想像に難くない。

就活革命始まる

先ほど、年功序列、終身雇用などの「日本型雇用」慣行は徐々に退行していくと書いたが、そのうちの一つ、新卒一括採用においても、異変が生じると予測する。

とはいえ、いきなりドラスティックに一括採用がなくなるはずはない。というのも、新卒一括採用には、

・若くて素直で賃金の安い社員が一斉に雇える

・職種を決めずに雇えば、その時々で拡大したり縮小したりする業務に臨機応変に対応できる

・一括で採用することで、研修や人材プールの把握などの管理がしやすい

・一人頭の採用コストが低い

・安定した年齢別組織構成を保ちやすい

・若年失業率を低く保てる

・愛社精神を育みやすい

など一定の合理性があるからだ。

ただし、新卒採用では即戦力を雇えず、育成にコストがかかる、あるいは、会社を大きく成長させるポテンシャルを持つとんがった人材を採りにくいといったデメリットも大きい。

そこで、注目されるのが「エリート・プロ人材専門採用」だ。みずほ銀行のGCFコース、野村証券のIBコースなどのように、新卒でも特定職種に絞った採用は実際に増えている。

そもそも、欧米では、新卒の段階から「エリート」と普通の社員の採用を分けて行うのが一般的だ。エリート採用は指定校制で、普通の社員とは最初から給料も待遇も異なる。

日本企業のグローバル化に伴い、日本人に限らない優秀な人材を国際間で奪い合う時代。新卒採用においても、今後このようなグローバル対応が進むのではないか。

さらに、新卒採用のもう一つの大きなデメリットでもあるミスマッチ人材の採用を防ぐために、リクルーター採用、インターンシップを介した採用に加え、新卒でも有期雇用を導入する、あるいは、最初は契約社員として受け入れ、数カ月後にお互い合意すれば正規雇用する「お試し採用」が増える公算が高い。

ちなみに、NewsPicks編集部では、就活特集や女性活躍に関する特集の公開に向けて、現在準備を進めている。どうぞ、お楽しみに。

(写真:andresrimaging/iStock.com)