渥美由喜氏インタビュー(下)

5重苦のコンサルが語る「恨みは仕事力を上げる最高のネタだ」

2015/12/12

時代を切り取る新刊本をさまざまな角度から紹介する「Book Picks」。隔週金曜日は、話題の新刊著者インタビューを掲載する。

会社員・子育・家事・介護・看護という「5Kライフ」を送ってきた渥美由喜氏。自らも発達障害を抱え、その働きづらさからダイバーシティやワークライフバランスについて22年前から研究。「イクメン」の名づけ親としても知られる。

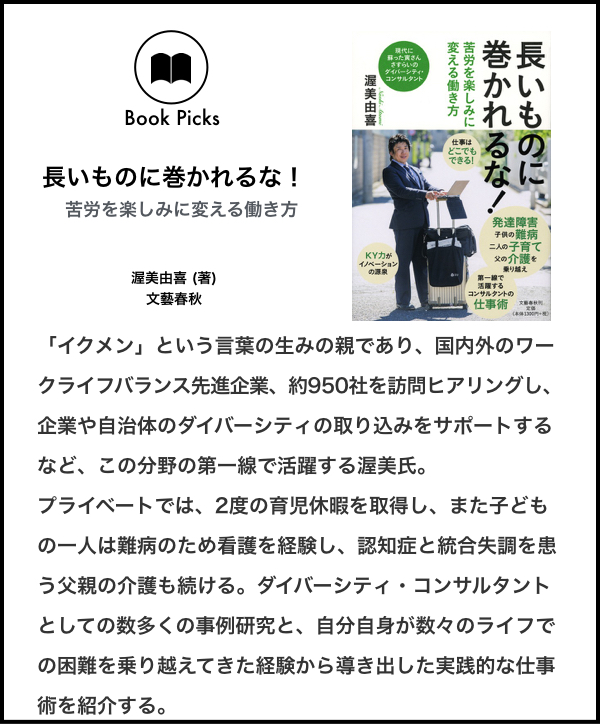

そんな渥美氏が「ワークライフバランス」と「やりたいこと」を両得する仕事術を披露した本『長いものに巻かれるな!』(文藝春秋社)が話題だ。ネガティブな状況をポジティブに変える、その驚きのノウハウとは──。

前編:5重苦のコンサルが語る「苦労を楽しみに変える働き方」

教わった仕事術を自分流にアレンジ

──著書の中で「渥美式どこでもオフィス」という33キロもあるかばんの中身が紹介されていますが、こうしたノマドのような仕事スタイルは、どんなキッカケで生まれたのですか。

渥美:もともと職場にはいたくなかったので(笑)。職場でいつも同じ人と同じような話をしていても磨かれません。新しいことは現場にありますし、人は他流試合で磨かれます。だから、新卒で入社した3年目あたりから、ノマドのような働き方を継続しています。

──パソコン2台、タブレッド2台、携帯は3台も持ち歩くのですね。ガジェットオタクである一方、新聞も10紙持ち歩いている。アナログ情報も重視する理由は。

パソコンや携帯が複数あるのは、僕はADHD(注意欠如・多動性障害)の発達障害があるので、すぐになくすし、落として壊すからです(笑)。

道で歩きながら仕事をしていると、無意識に多動になるから、すぐに落ちてしまうのですね。情報はRSSリーダーで常に流れてくるよう設定していますが、ダイバーシティ、ワークライフバランスの新しいナマの話はコレだけでは不十分。

だから、新聞を読んで確認します。たとえば、人工知能(AI)の記事。ワークライフバランスという言葉の検索では出てきませんが、人工知能とワークライフバランスは実は関連性が深い。

だから、新聞の紙面を広く見ることが大切です。記事スクラップは、シルバー人材センターの人に頼んでいるのですが、家の棚に収まらないくらいあります。ワークライフバランスに関する記事の収集では、間違いなく日本一だと思います。

紙の資料がたくさんあると検索できないのではと思うでしょうが、10年以上前の記事もだいたい印象で覚えています。日付までは覚えていませんが、付けたキーワードは覚えていますから、そのキーワードで検索できます。

──著書の中で、渥美さんが独自に工夫されている、効率を上げる仕事術が多岐にわたって紹介されています。

効率化は目いっぱい工夫します。人から教わったことを、ひたすら自分なりにアレンジします。

たとえば、プレゼンのストーリー展開法として有名なPREP法(Point〈結論〉→Reason〈理由〉→Example〈具体例〉→Point〈結論〉)。先輩に「これいいよ」と教わりましたが、そのまま使うのは嫌なので、原形をとどめなくなるまで改良。それが僕の楽しみなのです。

PREP法という言葉では、芸能人のSMAPみたいで、意味不明(笑)だから、意味のある言葉に変えようと、CREPES(クレープ)法と改良しました。

名前もお菓子みたいで覚えやすいでしょ。私が改良したこの方式は、プレゼンはConclusion→Reason→Example→Point→Exception→Summaryの順序で行うのが基本。自分のブランド力を高めたいなら、このクレープ法を会得しようと提唱しています。

渥美由喜(あつみ・なおき)

海外十数カ国を含む国内のワークライフバランス・ダイバーシティ先進企業700社、海外100社を訪問ヒアリングし、3000社の財務データを分析してきたダイバーシティ・コンサルタントの第一人者。「イクメン」の名づけ親としても知られ、コンサルタント、アドバイザーとして、ワークライフバランスやダイバーシティに取り組む企業を強力にサポート。さらに、官庁や自治体からの委託研究なども多い。1992年東京大学法学部政治学科卒業、富士総合研究所(現みずほ情報総研)、富士通総研を経て、2009年東レ経営研究所に入社し、現在に至る

上司の指示は基本無視

──本書ではうまく仕事の手を抜く方法も多数、紹介されています。

最も手を抜いていいのは、上司の指示です(笑)。シンクタンクでは、稼ぐのは現場の若い人。だから、部下や後輩をいたわるところに力を入れないといけません。

たとえば、若い人が奥歯にものが挟まったような回りくどいことを言ってきたら、じっくり相談に乗ります。相談の場では、若い人が愚痴を言いやすいように工夫しています。

たとえば、「今日、保育園の送りで遅刻しそうだったから、靴下の右と左、色が違うんだ。おしゃれに見えるかな?」と言って、あえてスキを見せたり(笑)。もし現場の最前線の彼らがつぶれたら、会社には成果もおカネも上がってきませんからね。

一方、大半の上司は偉そうにしているだけですから、返事も後回し。社内で偉い人に順位を付けると、1位ヒラ、2位課長、3位部長、4位社長だと思う。そういう考え方にしないと、現場から情報を上げろといっても、上がってきません。

優先順位付けは、上司の指示を逆さにすると、自分にとっての順位付けになる(笑)。上司はよく「報告しろ、報告しろ」と言いますが、単に状況を自分が把握しておきたいだけで、アドバイスは一切なし。そういう上司の言うことを聞く必要はありません。最終的な受益者(顧客)に関係ない部分の仕事は、一気に抜きます。

僕は、ゲームグッズのジェンガ(直方体の積み木を組んでつくったタワーから崩さないように注意しながら、積み木の一片を抜き取り、最上段に積み上げる動作を交代で行うゲーム)のように、これを抜いても倒れないかなと、おっかなびっくりしながら、ひたすら上司に指示された仕事という積み木を抜いて、ひたすら人よりも高い仕事を目指してきました。

そして、残ったのが、ダイバーシティ研究と文章を書くこと。上司に評価されることではなく、市場に評価されることを残すべき。市場に評価されないと、転職もできませんからね。

タイマーを2個持ち

──集中してリポートを書くときの工夫もあります。ドラえもんのタイマーを有効活用しているそうですが?

基本、時間に追われて仕事をしていますが、どうしても気が乗らないときもあります。そういうときに焦ってやろうとしても、自分を追い詰めるだけで逆効果です。

それで、つぶれそうになった先輩を多く見てきました。気が乗らないときは、資料の読み込みなどのインプットをし、心をラクにするため、自分を褒めてあげることです。

このとき、カウントアップ・タイマーを使います。「気が乗らないのに、5分も集中して読めたぞ、俺って偉いな」と褒める。タイマー使用は褒めるため(笑)。逆に、カウントダウン・タイマーは、自分を急かすために使います。

仕事力がアップする「お恨み帳」

──「お恨み帳の活用」というのも、斬新な仕事術ですね。

お恨み帳は、とても役立ちます。これは「されて嫌だったこと」を紙に書く方法で、これにより、自分がされて嫌だったことは、人にしなくなります。

この逆をやれば、いい上司になれるという効用もあります。いわば反面教師のネタ帳です。そして、上司はどうして間違った行動に出るのか、徹底して分析し、その思考パターンを研究します。

お恨み帳は、ダイバーシティのコンサルティングの仕事でも有効です。たとえば、お客さんへのヒアリングで、先方の部長さんからネガティブなことを言われたとき。

そんなとき、先方の課長さんのところへ行き、「部長さんになんでこんなことを言われたのか、きちんと理解したいので、教えてください」と聞くのです。

すると、しっかり時間を取ってもらえます。これがワークライフバランスに理解を示さない「粘土層顧客」をコンサルするうえで、非常に役立っています。

僕の渉外相手、コンサル先は、ダイバーシティに理解のない人をどう変えるかです。そのためには、相手の思考パターンへの理解がまず必要。それができないと、仕事になりません。

──「粘土層顧客」にも、さまざまな種類があるのですね。一番の難物というと、どのようなパターンですか。

「富士凍土」と命名した層です。一見、雪解けしているけど、山頂部分は1年中解けない根雪で覆われている富士山みたいなパターンです。

今は女性活躍ブームだからと、表面的に理解するフリをする上層部の人が増えています。でも、役員手前の層(部長クラス)は、「自分のポストが後輩女性に取られるんじゃないか」とうっぷんがたまっている。

だから、私にも「お前は、その先棒を担いでいるから、けしからん。またもとの男性天下に戻してやるぞ」と、ブツブツ言っています。男性は、女性以上に嫉妬深いと思います。

裏で女性の足を引っ張るような上司は、セクハラ、パワハラのオンパレードだから、やがて自然と淘汰(とうた)されます。

女性はネットワークで、そんなネガティブ情報をたくさん把握していますから。だから、自分より弱者の人、部下に悪いことをしてはいけません。そういう人は上に上がれません。

評価されたい心を手放す

──最後に、本書で一番伝えたかったメッセージを。

40代になり「長いものに巻かれてがんじがらめ」になっている同級生をたくさん見てきました。本来その人が持っている良いものが隠れてしまって、もったいないといつも思ってきました。

自分の価値観をしっかり持って、会社や他人の価値観にはできるだけ振り回されないことです。評価されたい、評価されなくなるのが怖い、と思っていたら、会社の価値観からは開放されません。

評価されたいという思いを手放すだけで、ずいぶん心がラクになります。しかも、人数の多い40代後半のバブル世代は、組織のぜい肉のような存在で、どうせ出世は厳しいのが現実です。

だったら会社のおきてなど無視して、自分の判断基準を持って、自分の好きなこと、人生で大事だと考えることにエネルギーを注ぐべきです。

好きなこと、大事なことを追求すれば、仕事は後からついてくる。そして、評価もついてくる。今後はそういう時代に絶対なると思います。