NASAが流水の説得力ある証拠を示す

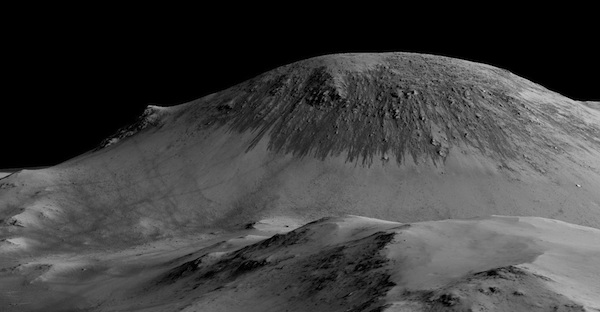

火星の傾斜した地形で見ることができる奇妙な筋模様は、流れる水によってつくられたものだー科学者たちはそう結論している。

地球外生物を見つけることは、宇宙探査の究極の夢だ。その重要な前段階として、液体の水の発見がある。米航空宇宙局(NASA)は米国時間9月29日、液状の水が火星に存在することを示す強力な証拠を発見したと発表した。

『Nature Geoscience』誌に掲載されたこの研究成果は、火星の傾斜した地形で時折見られる、奇妙な長い筋模様を説明するものだ。幅は5m、長さは100m以上ある場合もあるこうした黒い筋模様が最初に注目されたのは2010年のことだった。

そして今回、8名の科学者からなる研究チームが、反射光の特性を分析し、この筋模様は水分を吸収しやすい無機塩類で構成されており、筋模様が出現する説明として最も可能性が高いのは流水の存在であると結論づけた。

火星の地表には氷があることは、以前から知られていた。地表には、過去に水が流れていた跡が刻まれている。今回の最新研究は、火星に流水が今も存在している説得力のある証拠を初めて示したことになる。

水は生命の素材の前提

発見は2010年にさかのぼる。今回の研究論文の筆頭著者であるルジェンドラ・オジハ氏は、アリゾナ大学の学部生だった2010年に、火星を周回するNASA探査機の高性能カメラから地球に届けられる画像の調査を開始した。オジハ氏の担当教官だったアルフレッド・マキュアン教授は、このカメラに関するNASAの責任者であり、今回の研究の共著者のひとりだ。

オジハ氏は、火星の地表全体に「これらのくっきりとした、直線状の、細い地形が形成されていた」と語る。同氏によると「この地形は、液体の水に理想的な気温の時にだけ出現していた」という。火星の冬がやってくると、この「繰り返し現れる斜面の筋模様」は消えてしまうのだ。

火星探査機には、小型観測撮像スペクトロメータ(CRISM)という、火星の表面が反射する光の波長を記録する装置も搭載されている。科学者たちはこのCRISMを使って光のスペクトルを集め、鉱物の光に関してすでにわかっている特徴と照合することで、例えば、ほかの惑星の土壌が何で構成されているのかについて分析している。

現在ジョージア工科大学の大学院生であるオジハ氏は、2014年末からこのCRISMデータの調査を始め、火星の斜面にある筋模様について少しずつ解明を進めていた。そして、オジハ氏らのチームは今回、これらのCRISMデータを使って、すでに推測していたことを確認した。この筋模様には、水を非常に吸収しやすい、過塩素酸塩と呼ばれる塩が存在しているというのだ。

科学者たちは「地球に似た何か」を宇宙で発見したときに喜ぶものだが、今回の発見の重要性は、そうした単なる喜びを超えるものだ。液体の水は、生命の存在に欠かせない前提だからだ。火星に水があるのならば、もしかすると…

いや、まだその話は早いだろう。

今回の画像に、実際の流水が写っているわけではない。火星の地表では、たとえ液体の水があったとしてもすぐに蒸発し、薄い大気によってどこかに運ばれていってしまうので、液体の水は長くは存在できないのだ。

探査機のCRISMは、火星時間の午後3時ごろにデータを集めるが、この時間帯は、湿度が相対的に低いため水の観測には向いていない。その8時間前か後なら、水自体をとらえられたかもしれない、とオジハ氏は語っている。

火星に生物は生息できるのか

「流れる水」の代わりに残されているのが、水和塩による地表の模様だ。過塩素酸塩は、水分子が近くにあると必ず結合するので、黒い色の筋模様が残ることになる。

オジハ氏と同僚らはこの筋模様を画像で見て、火星には水があると推測していた。塩の中に閉じ込められている状態の水ではあるが、その地形は、最近水が流れたのでなければ存在しないはずのものだからだ。

「火星に生物は生息できるのか」という究極の問題は、生命の起源に関する学問である宇宙生物学の問題となる。

オジハ氏やマキュアン氏ら共同執筆者は、今回の論文の終わりのほうで、乾燥していて塩が豊富だという火星の諸条件は、南アメリカ西部のアタカマ砂漠と共通点がいくつかあると述べている。アタカマ砂漠では、水分を保持した塩の層が、微生物たちにオアシスを提供している。

しかし、ETを追い求める人たちには残念なことだが、論文には、火星上にある「過塩素酸塩溶液における水の活動状態は、現在地球上で知られているような生物を維持するには低すぎるだろう」と書かれている。

生命に適した惑星には近づけない理由

なお、火星を含めて、地球以外のどこかに「生命に適した条件」を探すとき、ひとつの皮肉がある。発見が有望であればあるほど、人類(あるいは、人類が作ったロボット)は、それに近づくことに慎重になる必要があるのだ。

生命が繁殖しているかもしれないエリアは「特別領域」を宣言され、科学者によって慎重に扱われる。というのも、スマートフォンから呼び鈴、バナナ、昨日の靴下から宇宙船まで、事実上、地球上のあらゆるものには微生物がいっぱいだからだ。

NASAには、「惑星保護局(Office of Planetary Protection)」という部署が存在している。惑星外からやってきた生命に、その惑星が汚染され自生生物が絶滅させられたりしないようにするのが目的の部署だ。

オジハ氏はこう語っている。「将来は、私たちがあちらに行くミッションが実現するかもしれないが、地球から火星に生命を送り込むことには、本当に注意を払う必要があると思う。私たちが2回目の世界創造を行うことになるかもしれないのだ」

原文はこちら(英語)。

(原文筆者:Eric Roston、翻訳:緒方亮、合原弘子/ガリレオ、写真:NASA/JPL/University of Arizona)

©2015 Bloomberg News