Chapter1:日本の教育の問題点

日本人のアンビションを奪ってきた「偏差値」

2015/10/7

これからのグローバル化社会で戦っていける「強いリーダー」を生み出していくためには何が必要なのか? そのために何をするべきかを長年伝えてきたのが元マッキンゼー日本支社長、アジア太平洋地区会長、現ビジネス・ブレークスルー大学学長の大前研一氏だ。

本連載は大前研一氏総監修により、大前氏主宰経営セミナーを書籍化した第6弾である『大前研一ビジネスジャーナル No.6「教える」から「考える」へ〜世界の教育トレンド/日本人の海外シフトの現状と課題〜』(初版:2015年7月17日)の内容を一部抜粋、NewsPicks向けに再編集してお届けする。

大前研一特別インタビュー前編:「教える」から「考える」へ〜世界の教育トレンド(9/14)

大前研一特別インタビュー後編:これからの若者は、好きな場所で好きな仕事をすればいい(9/21)

本編第一回:21世紀型、答えのない時代の教育とは(9/30)

偏差値が日本を萎縮させる

それからもう一つ、日本の教育改革における最大の障壁は「偏差値」です。この偏差値というものが、日本人をアンビション(野心、大志)のない国民にしてしまった。そもそも、なぜ偏差値が導入されたのかと言えば、学生運動の象徴とされる東大の安田講堂事件※6の後、政府が強い危機感を持ったことに端を発しています。当時の世界は東西冷戦の最中です。

米国に逆らってロシアや中国と結託し、政府を転覆させようと革命を企てる輩がいる。政府に逆らうような資質をあらかじめ封じようということで、「あなたは偏差値57」「あなたはもう少し上の偏差値63」というように、その人間の可能性をあらかじめ決めてしまった。若いうちに、人間にたがをはめてしまうのです。この偏差値の存在が、今の日本の若者、ひいては日本全体を萎縮させています。

※6 安田講堂事件:1968年6月、東大全学共闘会議(全共闘)の学生らが、東京大学のシンボルである安田講堂を占拠し、1969年1月、大学から依頼を受けた警視庁が封鎖解除を行った事件。

偏差値が生む「あきらめ」

明治以降の日本がここまで成長したのは、日本人がアンビションを持っていたからです。しかし、偏差値は、このアンビションを封じてしまう。偏差値によって自分の分際、身のほどが分かったような気になると、それ以上期待しない、文句を言わない人間になります。「俺たちのクラスで一番偏差値が高かった人間が官僚になっているから、彼らが間違えるわけがない。任せておけば安心だ」と考えるようになる。

一方、偏差値が高い人間にも問題が生じます。「自分はできる、このままでいい」と思っているので、それ以上勉強しなくなり、新しいものを取り入れない。偏差値が高くても低くても、両側で問題が起こるわけです。今の日本が変化できないのは、かつての日本と違い、偏差値教育の下で育った人間が圧倒的なマジョリティになっているからです。

日本の大学教授は欧米の輸入学者

第二次世界大戦では、産・官・軍の共同体が日本を悪くしたということで、まず大学教授がアンビションを持たないように、戦後、進駐軍は大学をアカデミックに改造しました。つまり実務から離れ、学問を追究していればいいという方向に持っていってしまったのです。

このアカデミックというものが、今でも教授会の防波堤になって、何か新しいことをやろうとしても改革に反対する風潮につながっています。

大学という場所からアンビションが失われているのですね。「アカデミック」と言っても、日本の大学教授は、欧米の学者の理論を解釈して学生に伝える、いわば輸入学者にすぎません。学生にとっては新しいかもしれないが、教育自身は30年も同じ講義を繰り返しているという状況です。

大卒・院卒は実務で役に立たない?

高等教育がこのような状況ですから、大学を卒業して企業に入っても、実務ではまるで役に立たない。前述のように保守的な教授が教えていることに加え、できのいい学生は「君、よくできるから大学院に行きなさい」と言われるわけです。大学院に通い始めると、今度は「研究室に残らないか」ということになる。大学が、次の教授をつくるための装置になっているのです。

私に言わせれば、できのいい人間は早く世の中に出た方がいい。大学や大学院で、実務で役に立たないことばかり学んできた学生を受け入れる企業は大変です。入社した人間を一から鍛え直さなければならない。大学を出て一度就職した後、専門学校に入り直す人が増えているのも、大学の教育が実務とかけ離れている証拠でしょう。

国立大学は時代遅れの官僚養成学校

国立大学(旧帝国大学)は、もともと官僚養成学校としてスタートしています。決まった仕事を手際よくこなす「能吏※7」を養成することを目標にしており、もはや時代遅れで役目を終えています。小泉純一郎首相(当時)が国立大学の民営化を提案※8したのですが、文科省の強い抵抗にあって実現できず、「国立大学法人」として、中身をほとんど変えないまま存続することになりました。

本来は職業訓練学校として機能すべきところ、その役割を担うことなく中途半端にアカデミックな教育を続けているので、国立大学を卒業しても、企業では即戦力として使えない。Chapter2でドイツやスイスの職業訓練の例を説明しますが、日本とはまるで違うシステムです。日本の場合、「この学校を卒業すれば明日から実務をこなすことができる」という人材を育てる組織がないために、きわめて効率が悪い。その点が、日本の高等教育の構造的な問題なのです。

※7 能吏:有能な役人。

※8 国立大学廃止を提案:2001年6月、小泉内閣は「構造改革」の一環として、国立大学の再編・統合、国立大学の制度解体などの内容を含む「大学の構造改革の方針」を打ち出した。これを受けて2002年、国立大学の独立法人化が閣議決定され、2004年に全国の国立大学が法人化した。

優秀な人材は学校の外で育つ

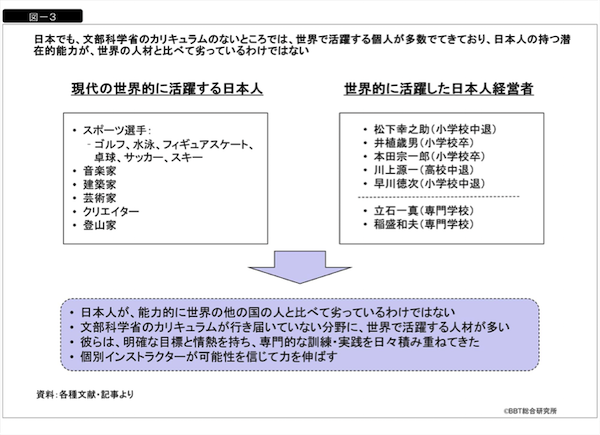

日本人の能力が世界の人材と比べて劣っているかと言うと、そんなことはありません。図-3の左側を見てください。現代の日本にも、世界で活躍する人はたくさんいます。スポーツ選手、音楽家、建築家、芸術家、クリエイター、登山家など、日本人が数多く活躍しています。この人たちには共通項があります。

一つは、文科省のカリキュラムの外で育っていること。もう一つは、個人教授がいるのです。チューターやインストラクターと呼ばれる人たちから、テーラーメイドの教育・訓練を受けている。彼らは幼少のころから、「世界一になりたい」「世界一速くなりたい」などのアンビションを、親やインストラクターによって植えつけられています。指導者が才能を見出し、その一点を引っ張っていくというやり方です。

たとえば米国では、幼児期に数学の世界で才能を認められ、飛び級で大学に行くというケースが珍しくありません。「みんな一緒に」「平均を底上げする」のではなく、型にはめることなく、どこまでも個人の才能を伸ばしていくのです。巨大企業の多くが米国に集中している理由の一つには、自由な環境を求めて、世界中から才能のある人間が集まるということが挙げられます。

世界的に活躍した日本の経営者たち

もう一つ、図-3の右側に示した、世界に冠たる日本の会社を作った経営者の一覧を見てください。全員、大学を出ていないのです。例外として、ソニー創業者の盛田昭夫氏※9は、残念ながら大阪大学を卒業してしまったので書いていません。彼らの特徴は、やはり「アンビション」です。

松下幸之助氏の奥さんの弟は、井植歳男氏※10です。井植氏は兄の松下氏とケンカ別れして会社をつくったのですが、そのときに「兄は尋常小学校を中退して世の中に出たので、自分よりも3年分、世間に対する感度が優れている。俺は高等小学校まで行ってしまった。やっぱり兄にはかなわない」ということで、「三洋」という社名にしたのです。つまり、国内は兄貴に任せる、自分はインド洋、太平洋、大西洋、三つの海を股にかけて世界で勝負するのだというわけです。これも壮大なアンビションですね。

このようなグローバル企業を作った人たちは、ほとんどが「アカデミックスマート※11」ではなく、「ストリートスマート※12」なのですね。21世紀に必要とされるのは、アカデミックのスマートさを持ちながら、偏差値にとらわれず、「自分はどこまでもやれる」というアンビションを持った人間です。

現在の日本では、親やインストラクターが子どもの才能を見出し、引き上げなければ、世界で通用する人材に育つことはありません。優れた人間は、テーラーメイドでなければ生まれないのです。学校の中でそのような教育を実践しているのが、フィンランドやデンマークということになります。

※9 盛田昭夫:電気機器メーカー・ソニー創業者の一人。

※10 井植歳男:三洋電機の創業者。現在のパナソニックの創業メンバー。

※11 アカデミックスマート:学校の成績が良く、高い学歴を持ち、与えられた課題を効率良くこなすのが得意な人を指す。日本のエリート官僚は典型的なアカデミックスマートである。

※12 ストリートスマート:実社会で経験を積んでのし上がってきた人をさす。パナソニックの創業者松下幸之助、三洋電機をつくった井植歳男ら、戦後の混乱の中から世界に冠たるブランドを生み出した名経営者たちはこのタイプである。

「落ちこぼれ」を救うより、優秀な人材の育成を

21世紀は、国民全員が世界で通用するレベルに到達しなくても、優秀な人材の能力をさらに伸ばすことで、国力を向上させることができる時代です。徒競走で、最後はみんな横に並んでゴールしましょうという日教組的な発想では、国の競争力を高めることは難しいでしょう。

日本がその事実を受け入れて、やり方を変えることができるかどうか。今、日本が試されているのはまさにこの部分です。米国のやり方をただ真似るのではなく、リーダーを育てる、世界で活躍できる人間を育てることの本質を理解する必要があります。

従来の教育では、「落ちこぼれ」を少なくするために予算の大半が使われてきました。特に最近は、行き過ぎたゆとり教育の反動で落ちこぼれる生徒が増えて、親が「土曜日も授業をやってくれ」「うちの子は家で勉強しないから、もっと宿題を出してくれ」などと言う。つまり、「自分の頭で考えられない人間にしてくれ」と親が積極的に頼んでいるわけですね。それでも追いつかないと、家庭教師を雇って、その意味のない教育にさらに磨きをかけている。親が、子どもの考える力を奪う一助になっているのです。

加えて、大学卒業時に就職できない就職難民。これが政治的に問題だと言って、また予算がつきます。「卒業してから3年間は新卒でいいです」と国家が率先してうそをつくことを勧めているのです。その3年間に「新卒」の就職難民を雇ってくれたら、国が費用の一部を負担するという制度もありました。

一方、優れた能力を持つ人材を育てるための予算はゼロです。それどころか、むしろ勇気をくじくような扱いをします。数学が飛び抜けてできるけれど、それ以外の科目は不得手という生徒がいたら、「あなたは偏差値23、役に立たない人間です」と決めつけられてしまう。今の日本の教育は、自分の頭で考えられない人間を再生産しつづけるシステムになっているのです。

次回、「世界各国はいかに、競争力を高める教育を実現したか」に続きます。本連載は毎週水曜日に掲載します。