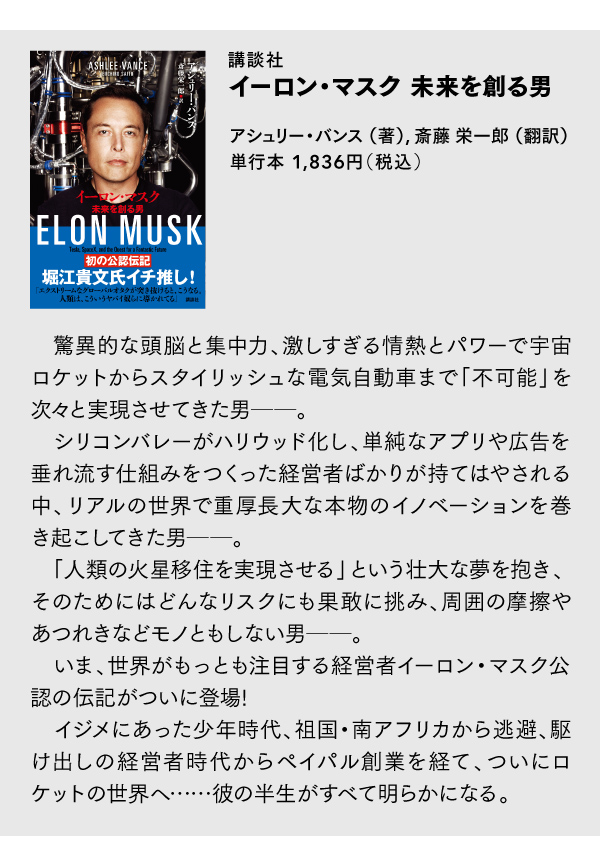

Vol.1:イーロン・マスク 未来を創る男

マスクは言った「僕のこと、まともな人間には見えないだろ?」

2015/9/11

次なる「スティーブ・ジョブズ」として、電気自動車、ロケット開発の分野でイノベーションに突き進む男、イーロン・マスク。「人類の火星移住を実現させる」という壮大な野望を抱く男は、どのようにして生まれたのか。いじめにあった少年時代、駆け出しの経営者時代から、現在のテスラモーターズ、スペースXの経営まで、希代のイノベーターの人生を、ブルームバーグ・ビジネスウィークのアシュリー・バンス記者が徹底取材。全米で話題沸騰の著書『イーロン・マスク 未来を創る男』の日本語版の一部を発売に先んじて公開する。

マスクとのディナー

「僕のこと、まともな人間には見えないだろ?」

シリコンバレーの高級シーフードレストランでゆったりとディナーを楽しんだ後、イーロン・マスクがそう問いかけてきた。

その日、私はマスクとディナーを約束していた。待ち合わせにやってきたマスクは、革靴にデザイナーズブランドのジーンズ、チェック柄のシャツという出で立ち。身長181㎝、がっしりとした肩で堂々と近づいてくると圧倒される。

だが、物腰は驚くほど柔らかい。大柄の身をかがめながら、さっと右手を差し出し、窮屈そうに椅子に腰掛ける。しばらくしてようやく落ち着いたそぶりを見せた。

その日は打ち合わせを兼ねたディナーだった。1年半ほど前に彼の本を書きたいと持ちかけたのだが、協力できないという返事だった。本人の協力が得られないなら仕方がない。

マスクが経営するテスラモーターズやスペースXを辞めた人はいくらでもいるから取材には困らないだろうし、実際、彼の友人らともつながりはあった。

その後、精力的に取材をこなし、200人ほどに話を聞いただろうか。すると、マスクから電話がかかってきた。出版前に原稿に目を通し、脚注の形でコメントを入れられるなら、協力してもいいと言う。

本文をいじるつもりはないが、不正確と思われる部分には事実関係を明らかにする機会が欲しいというわけだ。要するに自分の半生を書かれる以上、何らかの介入手段が欲しいのだろう。

科学者のように細かいところが気になるタイプだから、事実誤認があろうものなら精神的苦痛が大きいのだ。そんなミスが印刷物として残ろうものなら、死ぬまで心労に苦しむのかもしれない。

その気持ちはわからないでもないが、私だってプロの物書きだ。原稿をおいそれと見せるわけにはいかないし、現実的にも難しい。マスクにはマスクなりの真実があっても、それが他人の目に映る真実と同じとは限らない。

だいいち、簡単な質問にも、これでもかというほど大量の言葉を並べて答えるような人間である。何十ページもの脚注を書かれてはたまらない。

ともかくディナーの約束をして、相手の出方をうかがうことにした。

さてディナー当日。食事の席でマスクは開口一番、テスラモーターズの広報部門の連中に対する文句を並べ始めた。「とにかく使えない奴らなんだ」と早口でまくしたてる。テスラの新しい広報部長を選定中とのことだった。

「世界一優秀な広報マンが欲しい」。実にマスクらしい言葉だ。

その後は共通の知人の話やら、20世紀の大富豪ハワード・ヒューズのこと、テスラの工場などについて話した。ウェイターがオーダーを取りに来ると、マスクはすかさず低炭水化物ダイエットにいいメニューを尋ねている。結局、彼が選んだのはフライドロブスターのイカスミソース添え。

僕は狂ってるかな

なかなか本題に入らない。延々と雑談が続く。やがてマスクは「夜眠れないほどの大きな心配事がある」と打ち明けた。グーグル創業者のひとりでCEOのラリー・ペイジが、人工知能ロボット軍団を率いて人類を滅亡に追いやるのではないかという不安だった。

「もう心配で、心配でね」

ペイジとは親友でもあり、基本的に悪人ではないと信じているそうだが、それでも不安は拭えないという。

要するにペイジは善人ゆえ、ロボット軍団が人間の命令に従うはずと頭から信じ込んでいる。だから不安なのだという。「楽観はできない。何かの間違いで恐ろしいものを作り出すんじゃないだろうか」とマスクは言う。

注文した料理がやってくるとマスクは目にも止まらぬ速さで一気にたいらげた。彼の機嫌を損ねてはいけないと思い、私の大きなステーキの塊を彼に差し出す。ものの数十秒で強靭な胃袋に吸い込まれていった。

ようやく人工知能ロボット軍団を憂える話が終わり、本題に入った。マスクは怪訝そうに私の意図を聞き出そうとしている。私がなぜ自分についての本を書こうとしているのか、その真意を知りたいようだ。

私はイーロン・マスクの人生を徹底的に掘り下げたい理由、原稿には介入して欲しくないことなどを懸命に伝えた。脚注を入れるにしても限界がある。

驚いたことにマスクはしばらくして私の懸命の説得を遮り、「わかった」とだけ答えた。

マスクは決意を何よりも大切にする男だ。断られ続けても前へ前へと進もうとする──そんな気概に敬意を払う。これまでたくさんのジャーナリストが彼に取材を申し込んだが、断られても引き下がらない厄介な野郎は私だけだったらしく、そこが気に入られたようだ。

その後はすっかり話が盛り上がり、マスクの手がける企業の現役幹部や友人、家族への取材も快諾してくれた。また、月に1度のディナーも約束してくれた。マスクが舞台裏を取材させるのは初めてのことだ。2時間半後、マスクはゆっくりと立ち上がり、私をじっと見据えて、信じられないような一言を口にした。

「僕は狂ってるかな」

私も何と答えていいのかわからない。どういうつもりでそんなことを尋ねたのか。真意を測りかねていた。

今だから言えるが、取材を通じて長時間ともに過ごして初めてこの質問の意味がわかったような気がする。あれは私への質問というよりも、自問だったのだろう。

あそこで私がどう答えたとしても、大した意味はなかった。私が信頼に足る人物かどうかじっくりと考え、私の目をじっと見て、決断を下したのだ。我々は握手を交わすと、彼は自慢の真っ赤なテスラ・モデルSで私を送ってくれたのだった。