会社にマーケティングという言葉はない

合理性を超えた個人の思いが、ビジネスを成功に導く

2015/9/4

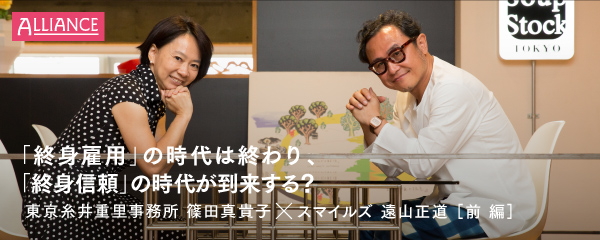

リンクトイン創業者のリード・ホフマンらによる著書『ALLIANCE』は、終身雇用に代えてフラットなパートナーシップの関係を築くことを主張して注目を集めている。たとえ数年で転職したとしても、お互いの信頼関係を維持することで、仕事上の関係は維持される。つまり、終身雇用ではなく“終身信頼関係”を築くことこそが、今後の新しい雇用の枠組みだとしているのだ。本日から2日連続で、話題の本書を監訳した「ほぼ日刊イトイ新聞」で知られる東京糸井重里事務所のCFO・篠田真貴子氏と、「Soup Stock Tokyo」などを企画・運営するスマイルズ代表・遠山正道氏との対談を掲載。遠山氏自身のキャリアや、現在の事業やベンチャー支援などの取り組みと重ね合わせながら、今後の働き方について語り合った。

まずはやってみる、合理的に説明できなくていい

篠田:遠山さんは、三菱商事時代、社内ベンチャーとしてスマイルズを立ち上げています。「Soup Stock Tokyo」をはじめとする事業が大きく成長する中で、最近ではかつてのご自身と同じように社員が立ち上げた事業に投資もされています。

今回の対談では、なぜ当時そのような選択をしたのか、そして今お考えになっていることについて伺いたいと思っています。その点は、私が監訳した『ALLIANCE』が伝える、企業は従業員に「終身雇用」を保障するより「終身信頼関係」を構築すべきというテーマとも非常に近いと思います。

遠山:私は三菱商事に入社したのですが、当時はとても優秀な部長の下で働いていました。

そこは、社内でもスター部門として見られていましたが、あるときに、それはあくまで部長1人が優れていただけで、その人がいなくなったらダメになる組織だということに気づいたんです。「この人たち部長がいなくなったら、どうなるんだろう」と思ったのですが、すぐに「それって自分も同じだな」とわかり、急にぞっとしたんです。

もともと、一つの会社で定年を迎えても満足しないなという思いは強く持っていました。そこで、とにかく何かをやらなければいけないと思ったんです。

篠田:それは何歳くらいのときですか。

遠山:32歳のときでしたね。その頃、絵を描くのが好きだったので親しい知人に「将来個展をやりたいんですよね」と何気なく話した際に「いつやるの?」と現実的な質問を突きつけられたんです。私にとっては、ほのかな憧れでしかなかったのですけれど(笑)。

そこで、「35歳だと遅いから、34歳までですかね」と答えたのですが、「年齢は四捨五入ではなく、三捨四入だ」と言われました。「20代は23歳まで、30代は33歳まで。それ以降はみんな一緒だ」と。その言葉がすごく衝撃的で、33歳まであと1年しかなかったので、慌ててギャラリーの1年先を予約して、個展をやることに決めました。当時は、趣味でイラストを描いていましたが、本格的な絵は1枚も描いたことがなかったというのに。

そんなゼロからのスタートでしたが、個展までの1年間で70枚の絵を描きました。会社に行く前に朝4時に起きて書いたり、週末に徹夜したりという日々でしたね。その結果、個展を成功させることができましたし、その経験が実は社内ベンチャー起業と地続きにつながっているんです。

遠山正道(とおやま・まさみち)

1962年生まれ。慶應義塾大学商学部卒業後、三菱商事に入社。1997年に日本ケンタッキー・フライド・チキン出向。1999年にスープ専門店「Soup Stock Tokyo」開店。2000年、三菱商事初の社内ベンチャー企業、スマイルズを設立。現在「Soup Stock Tokyo」、ネクタイブランド「giraffe」、新しいセレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」、ファミリーレストラン「100本のスプーン」の企画・運営を行う。著書に『やりたいことをやるというビジネスモデル―PASS THE BATONの軌跡』(弘文堂)、『成功することを決めた―商社マンがスープで広げた共感ビジネス』(新潮社)など

篠田:面白いですね。それは特に、どんなところがつながっているのですか。

遠山:私は「なんで絵の個展をやったのか、合理的な説明はできない」とよく話すのですが、もっと言うと、とにもかくにも「やる」という行為が良かったんですね。

絵の個展をやると周囲に息巻いて、結果、仕事の効率が落ちたら反感を買いますよね。だから、個展をやるなら本業の仕事もよりパフォーマンスを上げる必要があります。また、高給サラリーマンがのんきに絵を描いていると言われるのもしゃくだから、作品のクオリティを上げよう、お客さんを呼んで少しでも黒字化しようと努力するようになったんです。

いざ物事を始めると、いろんなことが起きてバタバタしますが、やると決めた以上は「やる」しかなくなります。でも、そんなときに、多くの人が助けてくれたんです。会社の人間や友人、知人などが、個展で絵を買ってくれたほか、会場の設営なども手伝ってくれました。私は「行動には神様のおまけがついてくる」なんて格好良く言うのですが、本当にそうなんだと思います。

企業性と個人性

篠田:私自身も、自分が動くと周囲が助けてくれる感覚はとても良くわかります。

遠山:きっと未来に挑戦することは、みんな無意識のうちにリスクを感じて怖いと感じるんだと思うんです。人間関係だったり、おカネだったり、不安がつきまといますから。だからこそ、そこに挑んでいる人を応援したくなるんじゃないかと思います。

篠田:個人の情熱の部分がすごく大きいわけですね。

遠山:そうですね。それは、個人と企業の関係にもつながるのだと思います。個人が持っている情熱と企業が持つ資本や信頼性が合わされば、もっと新しくて良いものができます。お互いの長所をもっと生かした取り組みがあっていいわけです。個展を開いた経験から、その思いが一段と強くなりました。そのときに頭に浮かんだキーワードが「企業性と個人性」でした。

そこで、私は、その後に自分自身が関心の高かった「食」を扱う日本ケンタッキー・フライド・チキン(KFC)に出向した際に、現在のSoup Stock Tokyoの企画書をつくりました。私が情熱を持って取り組めるのは、ケンタッキーにはない新しい価値を提供することでした。それが当時のKFC社長に認められ、第1号店を開くことになりました。

企画書として提出した「スープのある一日」は、あるとき女性が1人でスープをすすっている場面が浮かんだことから、そのお店のイメージや会社の将来像までを物語形式でまとめたものです。この企画書を見た社長が「面白い」と言ってくれたんです。これもまた合理的には説明できない部分がある企画書ですが、それがかえって良かったんだと思います。

個人の思いがビジネスを成功に導く

篠田:絵を描いたことが次につながったという話や、合理的でないという点も非常に共感します。遠山さんはそのとき強い思いを持って「とにかく物事に取り組むのだ」ということをビビットに体験されたことで、ご自身がそういう人間に変わったのではないかと思います。

つまり、強い動機を起点に自分が動くと周りも変わるし、人も巻き込めることを強く実感されて、コミットの仕方も変わったのでしょうね。

篠田真貴子(しのだ・まきこ)

東京糸井重里事務所CFO。慶應義塾大学経済学部卒、1991年日本長期信用銀行に入行。1999年、米ペンシルベニア大学ウォートン校でMBAを、ジョンズ・ホプキンス大学で国際関係論修士を取得。マッキンゼー・アンド・カンパニー、ノバルティス ファーマ、ネスレを経て、2008年10月、Webサイト「ほぼ日刊イトイ新聞」を運営する東京糸井事務所に入社、2009年1月より現職

遠山:そうですね。簡単に言うと、「言い出しっぺ」として矢面に立つことって、意外と少ないと思うんですよね。

私は、個人の強い思いが根っこにないと、ビジネスはうまくいかないんじゃないかと思っています。ビジネスは何をやるにせよ簡単なものではありません。Soup Stock Tokyoもたくさんのファンの方に評価をいただいて売り上げも年々成長していますが、利益が残るかはまた別です。

実際、利益が安定したのは8年目でした。ちなみに、セレクトリサイクルショップ「PASS THE BATON」が黒字化したのは4年目。ネクタイを専門とするブランド「giraffe」に至っては7年目です。普通に考えると、とっくに終わっていてもおかしくない(笑)。

giraffeはネクタイを、34度、36度、38度、40度と4段階の体温別に分けたラインナップをそろえるというコンセプトですが、その価値観をどうにかしてお客さんに提供したかった。赤字だったときに継続した理由として、「まだ36度のネクタイを店舗で試せていないので、もう少しだけ」と説明するなどして、継続していきました(笑)。

物事において、合理的な話をすると、合理的に反論されてしまいます。だからこそ、合理的でないほうがいいんです。

篠田:そうですね。合理的であることを重視すると、つまらない方向に話が収れんしていくことがよくあります。

遠山:私の会社には、マーケティングという言葉がないんです。というのも、何か始めるのに「戦略ありき」ではなく、初めにあるのは「個人の思い」だと考えるからです。

それは、その人自身にしかないものです。アベノミクスが……TPP(環太平洋連携協定)……が、と日本の経済政策が変わろうと、「第三の矢」が放たれても、それで個人が変わるわけではないですからね(笑)。

篠田:理屈じゃないけどやりたいからやる、それが遠山さんの原点ですよね。先ほどお話されたように、世の中で、本当の意味で物事にコミットすることは、なかなか経験ができません。

そんな中で、遠山さんが「私の会社はこういう会社ですよ」と嘘のないメッセージを発信することで、新卒や中途の方を含め、共感した人たちが会社に集まるサイクルが生まれていることを、お話を伺っていて改めて感じました。

スマイルズに集まる方々は、会社の価値観に納得して働いていて、自分も何かを実現したいと思ったときはそれをかたちにしようと狙っている。遠山さんをはじめ、経営陣もそれを良いことと考え、応援する雰囲気ができているのが非常に良いなと思います。その企業と個人の間に信頼関係が生まれているのは、シリコンバレー流の『ALLIANCE』の価値観とも非常に重なる部分だと思います。

自分にとっての「トリガー」を発見してほしい

遠山:言われてみるとそうですね。また、仕事は与えられたものをやるだけだと、ただの作業になってしまうので、「自分事にしていく」ことが大事です。私が個展を開いたときにそうだったように、社員には自分の人生に気づくための「トリガー」が発見できるといいなと思います。

実は、今年の新潟・大地の芸術祭に、スマイルズがアーティストとして作品を出品しています。食と技術とおもてなしをテーマに、スープと、デンソーのロボット、そしてスタッフを組み合わせた「新潟産ハートを射抜くお米のスープ 300円」という作品です。

そこでは、ロボットとスタッフが、それぞれ別のかたちで「ハートを射抜く」演出をしています。特に、スタッフの言葉やアクションがすごくいいんですよ。来場者からも好評です。普段の「ありがとうございます」では伝えられないメッセージをアートにしています。

これは、芸術祭の期間中の50日間出店しているので、お店を新規でつくるくらいのコストがかかっています。社員の有志が、仕事をストップして現地で活動しているんです。では、いったいなぜやるのか。これもまったく合理的ではありません。広告ならもっと効率的な方法がありますし、社会貢献になっているわけでもありません。

でも、その取り組みを自分事としてゼロから取り組んだ社員は、仕事を自分事にしていきます。きっとすぐ次に何かをやりたいとか、簡単に答えが見つかるわけではないのですが、やがて、それが「トリガー」につながるんだと思います。

つい最近、芸術祭から戻ってきた女性社員が社員全体の前でその報告をしたのですが、感極まって涙を流して、ほとんど言葉にならないということがありました。どうやら、現地でのお客さんとのふれあいや、そこで得た感動があふれ出たみたいなんです。

そこで得た気づきは、いつか本人にとってすごく大切なものになるはずです。また、そんな彼女の姿を見た周囲も、本人に芸術祭の話を聞いてみようかなとか、実際に現地に行ってみようかなという思いが生まれる、そんな循環をつくりたいのです。

(聞き手:佐藤留美、構成:菅原聖司、撮影:遠藤素子)

*続きは、明日掲載予定です。