高性能になったラジコンヘリ

産業用無人ヘリ先進国の日本、7年後の市場予測は406億円

2015/7/30

前回の記事では「ドローン」という言葉が何を指しているかについて整理した。従来の小型のラジコンヘリから進化し、自律性を備えたり操縦が簡単になったり、軽量化を遂げたりした次世代型の高性能ラジコンヘリとしてのドローン。なぜ今そうした「ドローン」に注目が集まっているのだろうか。『ドローン・ビジネスの衝撃』(朝日新聞出版)の筆者でITコンサルタントの小林啓倫氏が追う全6回連載の2回目。

第1回:イラク戦争もスマホ操作のホビー機も。そもそも「ドローン」って?

稲作の農薬散布、36%に無人ヘリが活躍

「ドローンで医薬品を離島へ」「工事現場を空から測量」といったニュースがメディアを騒がせていることからもわかるように、ドローンに注目が集まる理由のひとつは、さまざまな産業利用が登場してきているからだ。

しかし実は、小型ラジコンヘリ(無人ヘリコプター)を産業で利用するのは、日本国内に限って言えば最近始まった話ではない。1980年代から、無人ヘリコプターの産業活用が研究され、農薬散布の領域においてはすでに一般的な存在となっているのである。

そうした無人ヘリのトップメーカーがヤマハ発動機だ。ヤマハ発動機は1983年に、農林水産省の外郭団体である農林水産航空協会からの委託を受けるかたちで、産業用無人ヘリの研究を始めた。

そして1987年に、世界初となる本格的な産業用無人ヘリ「R-50」を開発。その後も順調に技術開発が進み、2003年に発売された「RMAX Type II G」では、GPSによる速度制御機能と速度連動型の散布装置を搭載。さらに、2013年には、航行開始後にコントローラーを操作しなくても方向や速度を安定させられる機能を備えた「FAZER」を市場投入、これら機種を中心に、現在、ヤマハ発動機製の産業用無人ヘリは国内で約2700機が活躍している。

農薬散布に使われる飛行機は、かつて有人機が一般的だった。しかし有人機ではコストがかかり、高い高度から散布するため薬品が飛散してしまうリスクがある。一方で地上に近づけば、今度は事故のリスクが高くなる。

ヤマハ発動機のR-50登場以後は、無人ヘリによる低高度からの農薬散布が広まり、2003年には、散布面積で無人ヘリ利用のほうが上回るまでに至った。現在では、水稲耕作地での無人ヘリによる農薬散布は全体の約36パーセントに達している。単純に言えば、日本産の米を食べるとき、3回に1回は無人ヘリの恩恵にあずかっている計算になるわけだ。

こうして普及してきた産業用無人ラジコンヘリの用途は、最近ではイネの種まきや測量といった領域まで拡大されようとしている。日本は知られざる「産業用ラジコンヘリ先進国」と言えるだろう。

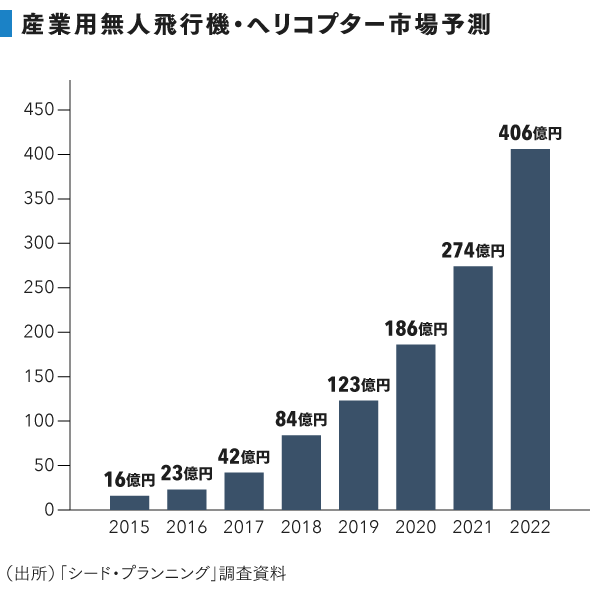

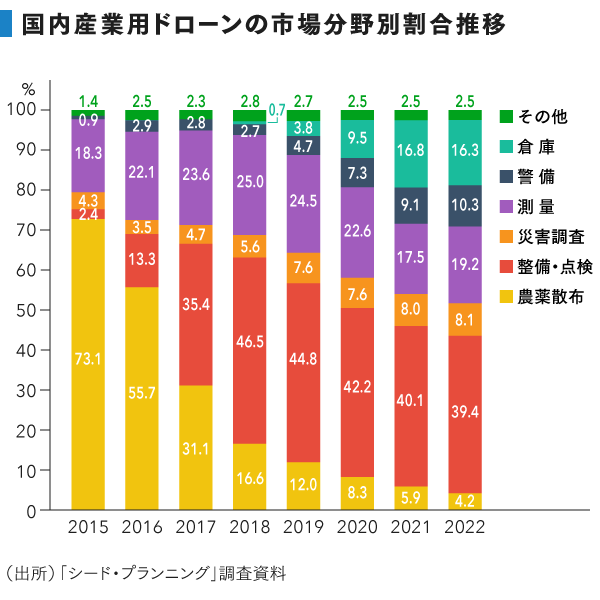

調査会社のシード・プランニングは「産業用無人飛行機・ヘリコプター」について、2015年には日本国内で16億円の市場が存在し、2022年までに406億円へと拡大すると予測している。用途としては、既存の「農薬散布」が横ばいで推移する中、整備・点検用が拡大し、市場全体のおよそ4割を占めるとしている

ポイントは「誰でも手軽に自動制御」

ではなぜ、今改めて「ドローン」の産業活用への関心が高まっているのだろうか。それはドローンが、従来の産業用無人ヘリのカバーしていなかった性質を持つ点が大きい。

前回も解説したように、これまでのラジコンヘリは高価で、非常に操作が難しかった。しかし新たに登場したドローンは、小型で安価、しかも機体側で自動制御を行ってくれる。場合によっては、全自動で飛ばすことも可能になった。つまり誰でも手が出せるようになった。その結果、さまざまなビジネスにおいて活用する道が開けたのである。

小型の無人飛行機に自律性能を搭載するのが容易ではなかった理由のひとつは、必要な機材が大きく、重かったことにある。たとえば1995年に、当時東京工業大学の教授だった菅野道夫氏が、ヤマハ発動機のR-50を改造する実験を行っている。

R-50は全長3.58m、全高1.08m、メインローター直径3.07m、ペイロードは20kg。決して小さなラジコンヘリではないが、これに慣性航法装置やカメラ、GPSユニットなどを搭載し、音声指示による飛行や位置情報に基づくポイント通過、画像処理による自動着陸などができるようにしたのである。

しかし、一連の機材の重さは、合計で約35kgにもなり、ペイロードを大きく上回ってしまっていた。また開発費や機材にかかるコストも高く、実現するのに多額の費用がかかる。つまり商品化して広く市場に提供できる代物ではなかったのである。

スマホの過酷なシェア争いがドローンの生みの親

その後、現在の「ドローン」を可能にするさまざまな技術や部品、センサー類が急速に小型化・低価格化した。それを後押ししたのが携帯電話の技術開発競争だ。

最近の携帯電話、特にスマートフォンは、地図やゲーム、活動量計といったアプリを実現するために、小さな端末の中にGPSや加速度計、ジャイロ、気圧センサーといった無数のセンサー類を内蔵している。

また、長時間使用しても電源が切れないように、小型で大容量のバッテリーも搭載している。そして各メーカーが過酷なシェア争いに勝利するために、こうした技術は、短い時間で進化が進んできた。

たとえば、今でこそ携帯電話に高性能のカメラが搭載されるのは当たり前になっているが、1999年に世界で初めてカメラを搭載した携帯電話「VP-210」(京セラ製)の画素数は、わずか11万画素。それからたった10年で、1000万画素を超えるカメラを搭載した機種が登場している。

また、携帯電話は大量生産されるため、部品類を非常に安価で生産できる。それにより、高性能かつ超小型の装置が利用できるだけでなく、安く手に入るようになったのである。

このような技術進化が生んだ部品を使うことで、小型で高性能、かつ安価な次世代型ラジコンヘリ「ドローン」が実現したというわけだ。

携帯電話からドローンへ 中国では400社が開発

こうした理由からドローンを「空飛ぶスマートフォン」などとたとえる声まである。世界の携帯電話・スマホ生産の中心地である中国では、400社近くの企業が部品や機体メーカーとしてドローン開発に携わっているとされ、2014年7月に北京で行われたドローン展示会では、実に60社から70機種が展示されたそうである。

また、中国で勢いを増す新興スマホメーカー、シャオミ(小米)がドローン事業に乗り出すとの報道も流れている。うわさの域を出ないが、もし実現すれば、「ドローン」を生み出したのが何かを象徴する出来事となるだろう。

もちろんいくらドローンが次世代型のラジコンヘリだからといって、まだまだ人間が扱いを間違えれば簡単に墜落してしまう存在であることに変わりはない。

しかし以前と比べれば格段に手を出しやすくなっているのは事実であり、それがさまざまな使い道の考案や、実証実験の実施の急増につながっている。またそうした取り組みが報じられることで、さらに多くの人々の目がドローンに向かうというサイクルが生まれているのである。

(取材・文:小林啓倫)

<著者プロフィール>

小林啓倫(こばやし・あきひと)

日立コンサルティング 経営コンサルタント

1973年東京都生まれ。獨協大学卒、筑波大学大学院修士課程修了。システムエンジニアとしてキャリアを積んだ後、米バブソン大学にてMBAを取得。その後外資系コンサルティングファーム、国内ベンチャー企業を経て、2005年から現職。著者に『災害とソーシャルメディア』(マイナビ)、訳書に『ウェブはグループで進化する』(日経BP)など。

*本連載は毎週木曜日に掲載予定です。