戦後70年 電力市場の破壊と創造

エネルギー・電力政策を覆す電力自由化のインパクト

2015/7/8

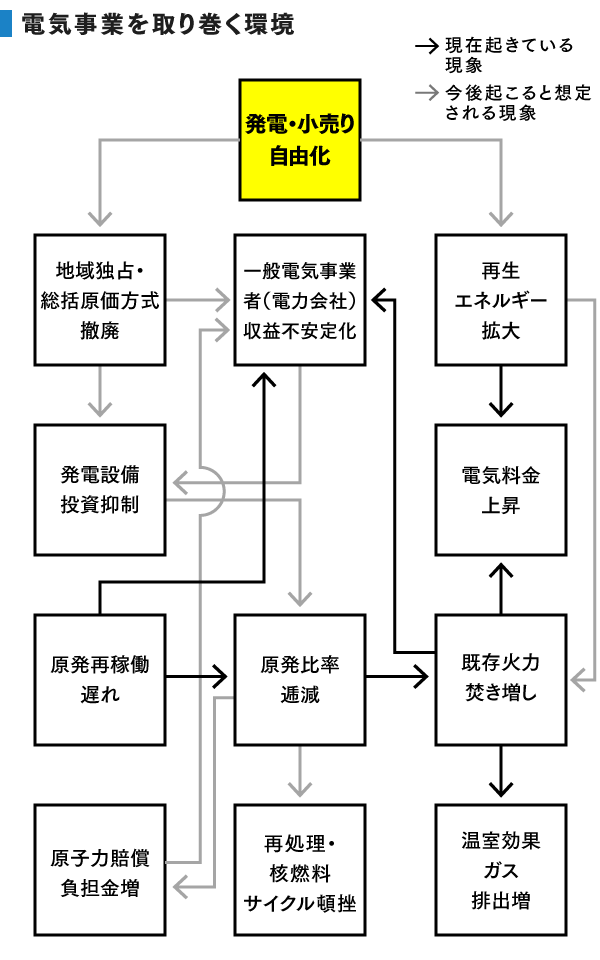

現在のエネルギー・電力システムは、地域独占、総括原価方式を前提に成立している。電力システム改革(電力自由化)は、それを根底から覆すものであり、その影響度は甚大だ。政策パッケージの視点からの再構築が求められている。70年ぶりの大転換期を迎えた今、日本のエネルギー政策、電力事業環境整備の論点について、連載で検討していく。

経済産業省の“初志貫徹”

「発送電分離は机上の空論」──。そう高をくくっていた電力会社幹部は、経済産業省の“初志貫徹”に肝を冷やしたことだろう。

2013年4月に「電力システム改革に関する改革方針」が閣議決定されると、その年の11月には、広域系統運用機関(各電力会社が管轄するエリアを超えて需給調整や電力融通を行うことを担う中立的組織)の設立について、続く2014年6月には、小売業参入の全面自由化についての「電気事業法」改正案が成立した。

さらに、電力事業者にとって“最後のとりで”だった発送電事業の垂直一貫体制も、6月17日の第3弾目となる電気事業法改正で、2020年に改められることになった。

北海道から沖縄までの10の電力会社(一般電気事業者)はこれまで、総括原価方式と地域独占を前提に、安定供給のための費用を電気料金(基本料金および電力量料金)に転嫁することで、その回収を保証されてきた。

2016年4月に始まる小売全面自由化によって、この総括原価方式と地域独占は、電力会社の聖域ではなくなる。

送配電部門には、引き続きその制度的措置が担保されるものの、2020年に発電・小売部門と事実上切り離されるため、発電会社は、送配電部門が安定的に捻出してきた全体の約6割から7割の営業キャッシュフローを失うことになりかねない。

また、総括原価方式と地域独占という制度的保証によって裏付けられた確実な安定収益は、これまで高い格付けの裏付けとなってきたこともあり、その制度的保証がなくなれば、資金調達コストは上昇、少なくとも短期的には、発電会社の収益を圧迫するであろう。

総括原価方式の下では、発電所への設備投資に伴う費用も電気料金に転嫁することができた。従って、電力会社は稼働率にとらわれることなく、電源開発の設備投資を行うことができた。

翻せば、電気利用者は電力利用が集中する時間帯においても、あらかじめ定められた単価で、使いたいときに使いたいだけ電気を使うことができるという、安定供給の恩恵を受けてきたのである。

しかし、総括原価方式がなければ、また、電力需要の継続的で大きな伸びが期待されない限り、電力会社は発電所の建設用地の確保から環境アセスメントまで、長期間を要する電源開発投資に二の足を踏むようになるだろう。中でも5000億円を上回るとも言われる、原子力発電への投資は極めて難しくなる。

難易度が増す政策パッケージ

政府が4月28日に公表した2030年時点の電源構成(エネルギーミックス)案では、原子力発電の比率は20〜22%とされている。

福島事故を経て48基となった原子炉のうち、5基がすでに廃炉を決定していることから、43基のうちおおむね30基以上の原子炉が再稼働していなければ、その比率を達成できない(稼働率は70%を想定)。

しかしながら、現在の規制基準の原則に従って40年運転を前提とすれば、2030年には43基のうち20基しか稼働できないことになり、電源構成の実現性は極めて低くなる。

その場合、現状のように、原子力発電を天然ガスなどの火力発電で代替すれば、燃料費が増加し、電気料金を押し上げる。福島事故後は、燃料価格の高騰と円安で貿易収支を悪化させた。

また、温室効果ガスの排出量を増加させてしまう。原子力発電と同様、発電時に温室効果ガスを排出しない再生可能エネルギーの導入が大いに期待されるところであるが、現状、出力の変動が激しい太陽光発電に傾斜しており、しばらくは固定価格買取制度などの政策コストがかさんでしまう。

原子力と同じくベースロード電源となりうる地熱やバイオマスの開発、そして蓄電池の普及にはまだ時間を要しそうだ。

原子力発電比率が大きく低下することになれば、相互扶助、護送船団方式を前提としている原子力損害賠償制度、再処理・核燃料サイクル政策が根底から覆ることになる。

たとえば、前者については、原子力事業者(沖縄電力を除く9電力会社と日本原子力発電、日本原燃)が過去にさかのぼって将来起こりうる事故の賠償金を一般負担金として積み立てるという建て付けで、実際は、東京電力が損害賠償支援機構から賠償の原資として援助された資金の返済に当たっている。

一般負担金は発電設備容量ごとに按分されており、原子炉が減少すれば、一社当たりの一般負担金は増加してしまう。たとえ廃炉が決まっても使用済み核燃料の保管は継続するのだから、リスクの総体は変わらないが、負担能力だけが減衰してしまうという問題が生じるのである。

このように、エネルギー・電力政策のどれを取っても、それ以外と複雑に絡み合っている。すべてを俯瞰(ふかん)した政策パッケージが必要であるが、電力システム改革が先行した結果、その難易度ははるかに増している。

*本連載は隔週水曜日に掲載予定です。

著者プロフィール

遠藤典子(えんどう・のりこ)

慶應義塾大学大学院 政策・メディア研究科特任教授。京都大学大学院エネルギー科学研究科博士課程修了、博士(エネルギー科学)。経済誌副編集長を経て、エネルギー・環境を中心とした公共政策研究に従事。著書『原子力損害賠償制度の研究—東京電力福島原発事故からの考察』(岩波書店)で、第14回大佛次郎論壇賞受賞