2024/6/19

経営破綻から再生へ。年間売り上げ3200億円への復活の道のり

北海道で小売り・宅配事業で大きな売り上げを上げる一方で、物流、エネルギー、医療、葬儀など幅広い事業展開を進めているのが生活協同組合コープさっぽろです。

北海道経済を牽引するコープさっぽろですが、1990年代に事実上、経営破綻。大胆なリストラや改革に挑んできました。

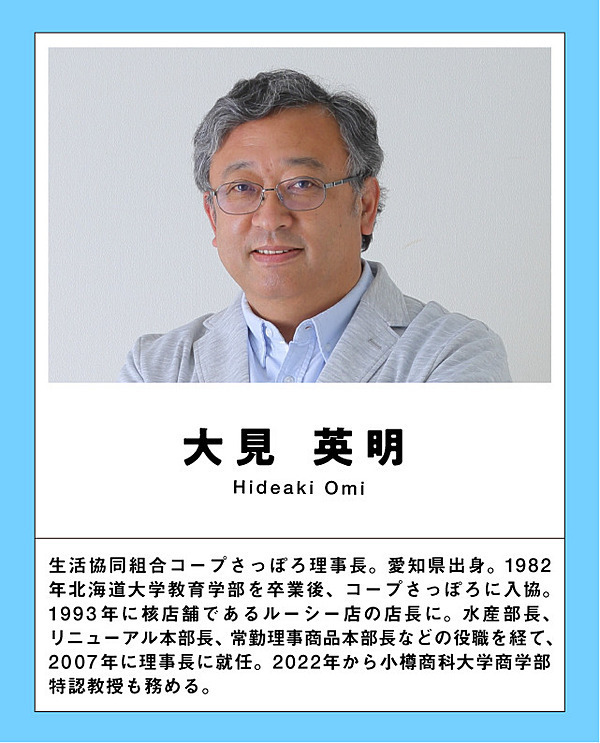

現在は、グループ35社で年間3200億円を売り上げるほどにV字回復。経営再建のキーマンであり、現在もコープさっぽろの事業戦略を強力にリードする理事長・大見英明氏に、事業再生の道のりを伺いました。(第2回/全3回)

北海道経済を牽引するコープさっぽろですが、1990年代に事実上、経営破綻。大胆なリストラや改革に挑んできました。

現在は、グループ35社で年間3200億円を売り上げるほどにV字回復。経営再建のキーマンであり、現在もコープさっぽろの事業戦略を強力にリードする理事長・大見英明氏に、事業再生の道のりを伺いました。(第2回/全3回)

INDEX

- 経営破綻から25年で、売り上げは2倍に

- 価格競争より「地域でいちばんおいしい店」を目指す

- 効率化とスピード感をキーワードに攻めの戦略

- パート・アルバイトまで「カイゼン」マインドを徹底する研修力

- 自前で物流会社を持つ強み

- 宅配で大型スーパー並みの2万品目の品ぞろえを

経営破綻から25年で、売り上げは2倍に

北海道の小売業界でイオン北海道と競合トップを争い、全国の生活協同組合の売り上げランキングでも2位(2023年)に食い込むコープさっぽろ。

柱の小売業では宅配事業が好調で、それらを支える物流会社をグループ会社化するなど、大胆な取り組みが好循環を生んでいます。

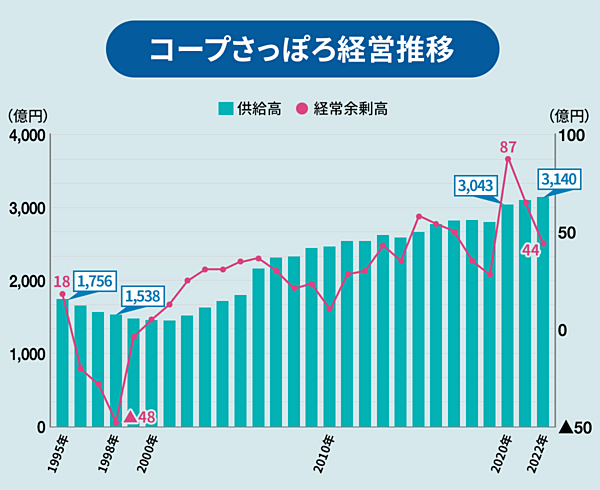

しかし、今から約25年前の1998年、コープさっぽろは事実上の経営破綻に追い込まれました。日本生活協同組合連合会から217億円の資金援助を受け、以降約10年間、2代にわたり理事長を迎え入れ、厳しい再建の道を歩むことになりました。

現場で経営再建手腕を発揮したのが、現在、コープさっぽろ理事長を務める大見英明氏です。経営破綻の原因は、さまざまです。外部要因としては釧路市民生協の経営破綻による生協への信頼喪失、北海道拓殖銀行の経営破綻などがあげられます。

内部要因としては大手資本対抗策としての店舗大型化に加え、経営体質も大きな問題がありました。長年のワンマン体制、海外進出を含む事業多角化の失敗、借入金依存体質、果ては粉飾決算まで。

大見「破綻時の売り上げ高は約1480円で、負の資産処理が約600億円ほどある中で経営再建に着手。現在は約2倍の約3200億円に成長を続けています」

コープさっぽろ提供資料を元に編集部で作成

価格競争より「地域でいちばんおいしい店」を目指す

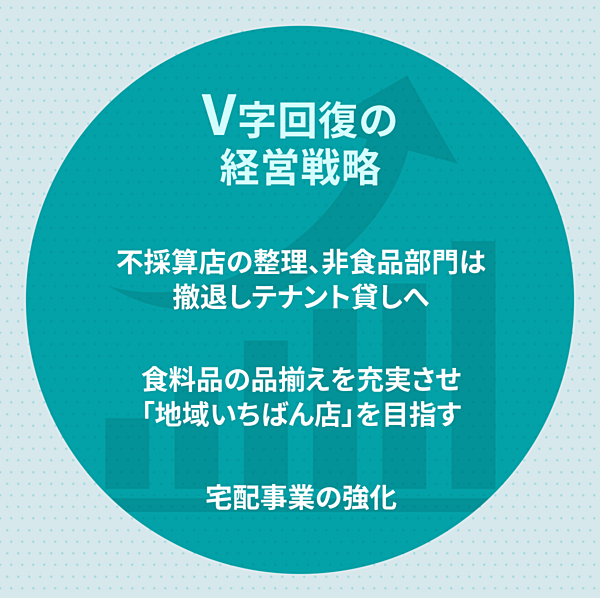

残った職員の給与を原資に大リストラを敢行。正規職員は2年で1000人が事実上の解雇となりました。小型店を中心に40店舗以上を閉鎖し、大型店では非食品系部門を撤退、テナント貸しに転換するなど、大胆な改善策を次々と実行していきます。

大見「経営再建のキーワードが、“地域でいちばんおいしい店”です。経営体力がないので価格競争では勝ち目がありません。

その代わり圧倒的な品ぞろえで、ライバルに勝つことを考えました。食料品は地域のライバルの3倍の品ぞろえで、選ばれる店を目指したのです」

経営再建の鍵は価格競争ではなく、地域に愛される「おいしい店」づくりだった(写真提供/コープさっぽろ)

もうひとつ、経営再建の鍵となったのが宅配事業で、経常利益が3%ありました。人員整理で生じた余剰人員を宅配の営業部隊に投入、100名体制で営業活動をスタートしています。

効率化とスピード感をキーワードに攻めの戦略

1998年からは、店舗の売り場面積やレイアウトの標準化にも着手します。これにより本部の販売戦略が現場で徹底され、オペレーションもシンプルになりました。

その結果、経営効率が上がり、1年後には売り上げも2桁の伸びを記録。経営再建への明かりが見え始めます。

再建にあたり大見氏が強力に推し進めたのが、あらゆる面での「効率化」と「スピードアップ」です。愛知県出身の大見氏はトヨタのカイゼン方式を取り入れ、組織全体に効率化マインドを浸透させていきます。

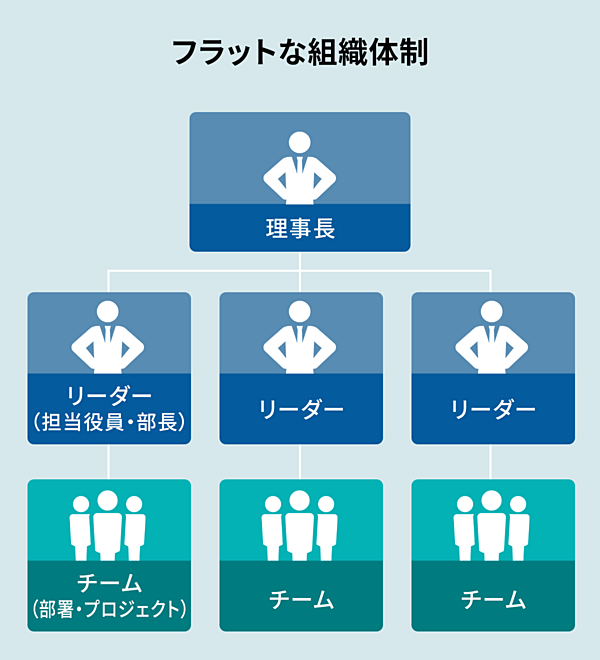

大見「組織の体制を例にとっても、決裁スピードの速いアジャイルな組織にするために、できるだけフラットに。プロジェクトはできるだけ少数の1〜3人でスタート。その上にはリーダーとなる部長、そして最終決裁者が理事長である私という構図です。

責任の所在がはっきりするので、素早くものごとを進められます」

実際、ほぼすべてのプロジェクトがスタートして半年、長くても9カ月で事業化するといいます。

大見「事業戦略は決断の連続です。そこでいちいち立ち止まっていては、いつまでたっても実現はできません。現場には、収支構造が見えた段階でとりあえずスタートだと言っています。

ダメなときは途中でやめればいいのですから。そういうやめる判断のスピード感も大切ですね」

パート・アルバイトまで「カイゼン」マインドを徹底する研修力

効率化とスピード感を重視するために、研修チームには4名の専任スタッフを配置し、その充実に力を入れています。対象は正規職員だけでなく、パートやアルバイト職員も含まれ、「カイゼン」マインドを徹底。

研修の核は、問題解決プロセスをロジカルに論理立てる「QC(クオリティー・コントロール)」、人間の動作や作業を軸に作業改善の着眼点を学ぶ「IE(インダストリアル・エンジニアリング)」の2つです。

これらの勉強会には、年間3000人以上が参加。さらに年間18回の仕事改革発表会や成功事例集の共有などボトムアップの仕組みをつくり、見える化を図ります。

大見「こういった研修をルーティンでやり続けることで、現場のレベルは確実に上昇します。無印良品の「MUJIGRAM」(業務基準書)から学んで、2015年からすべての事業での基準書づくりをスタートさせて、現在3万6000ページにもなります。

さらに教育動画づくりも2019年からスタートして2600本を作成。毎年のカイゼン活動に合わせて更新しています」

ほかにも、幹部教育として小樽商科大学と協働で15〜20人対象の独自のビジネススクールを2009年に開講。幹部が経営やマネジメントの知識をしっかり身につけることで、以前のような失敗を防ぐことができます。

経営破綻からの学びとしては、ガバナンスの重要性も挙げられます。ガバナンスが働く組織を目指して、理事には地域代表の女性を12名任命。これは理事の半数以上の数となります。

さらに社外取締役には実業界・教育界などからエース級の人材を招聘。チェック体制を強化しています。

●コープさっぽろ理事(社外取締役)

荒川裕生(元北海道副知事・札幌大学理事長)

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)

堂前宣夫(良品計画社長)

荒川裕生(元北海道副知事・札幌大学理事長)

入山章栄(早稲田大学ビジネススクール教授)

堂前宣夫(良品計画社長)

大見「生協という組織は、経営がうまくいっていなくても、周りが責任を追及するというより『頑張れ』と応援することで終わる傾向があります。

やはりそれでは本質的な問題解決にはなりません。社外取締役のように、外からのさまざまな経営に対する厳しい指摘や最先端の知恵を提案してもらうことで、上場企業が最低限やっているレベル感の経営をクリアする。それがガバナンスの利いた健全な経営です」

自前で物流会社を持つ強み

組織づくりと並行して、事業の成長を支えてきたのが急成長する宅配事業「トドック」です。成長のポイントは2つ。

ひとつはVol.1でも紹介した自前の物流会社を所有する強みです。その結果、「物流量の増大=コスト増」という図式から脱却し、宅配事業をドライブすることができました。

大見「物流を完全自前化している小売業者は、コープさっぽろのほかは沖縄のサンエーと東海地区のバローというスーパーだけです。

ほかがやらない理由はいろいろあるでしょうが、最終的には複雑な物流業界に手を出すことのリスクに躊躇して、トップが決断できないことが大きいのではないでしょうか」

2013年から事業をスタートした物流関連会社、北海道ロジサービスは初年度から黒字で、その後も毎年売り上げを拡大しています。

大見「この物流システムを持つことが、宅配事業はもちろん、ほかの事業戦略にも大きなプラスとなり、競争優位性を発揮しています」

今後、さらに成長が見込める宅配事業を支えるのが、自前の物流システムだ

「物流こそ、勝敗の決め手」と語る大見氏。人口減少社会での小売業は、スーパーマーケットの時代から、ラストワンマイルに手が届く宅配事業にシフトするというのが、その理由です。

世界的小売りAmazonと比べても、コープさっぽろの宅配・物流の仕組みなら「勝てる」というのが、大見氏の見立てです。

大見「Amazonの物流センターを見学して気づいたのが、Amazonは1個包装の宅配がほとんどだということ。我々は、1週間に1回、平均して13〜15点の品物をまとめて宅配で届けます。物流コストを考えたら、圧倒的に我々のほうが勝っています」

宅配で大型スーパー並みの2万品目の品ぞろえを

では、物流コスト以外に何があればAmazonに勝てるのか。それが2つ目のポイントでもある、商品品目の充実度です。

さまざまな分析から、商品構成が2万品目あれば、利尻島や礼文島にポツンとある一軒家にまで、大型スーパーと大型ドラッグストアの品揃えの9割が届けられることがわかりました。

「トドック」は北海道の買い物困窮者を救う手段となり、残存者利益が見込めると大見氏は語る(写真提供/コープさっぽろ)

大見「コンビニは人口3000人、1日の売り上げ40万円が最低採算ラインです。人口減少が加速するなか、コンビニの存続はどんどん厳しくなるでしょう。

買い物困窮者になった組合員のもとに、我々が大型スーパー・ドラッグストアの品ぞろえを網羅した商品を毎週、自宅まで届けることで、一気に勝ちが見えてきました」

実際、コープさっぽろの宅配トラック1台で、コンビニの最低ラインである1日40万円を超える売り上げがあります。

大見「しかも、北海道の全世帯の約2割がコープさっぽろの宅配を利用しており、そのネットワークの優位性もある。そう考えると、今後、宅配事業のポテンシャルはかなり大きいと断言できます」

経営破綻からV字回復し、さらに自前の物流と組合員ネットワークを武器に宅配事業の強化に乗り出すコープさっぽろ。その勢いは事業の多角化戦略へと広がりを見せています。

経営破綻の原因でもあった多角化ですが、それと今の多角化は何が違うのでしょうか。次回は、生活協同組合として、道民に寄り添う事業展開戦略を掘り下げていきます。(第3回へ続く)

経営破綻の原因でもあった多角化ですが、それと今の多角化は何が違うのでしょうか。次回は、生活協同組合として、道民に寄り添う事業展開戦略を掘り下げていきます。(第3回へ続く)

構成・取材・文:久遠秋生

撮影: 新津隆將

バナー写真提供:コープさっぽろ

図版作成:WATARIGRAPHIC

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

撮影: 新津隆將

バナー写真提供:コープさっぽろ

図版作成:WATARIGRAPHIC

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

コープさっぽろの挑戦 小売りから生活インフラまで