2024/5/23

共感のその先へ。ユーザーの“共鳴”を生む「コミュニケーション戦略」とは

NewsPicks, Inc. Brand Design Editor

ESGの要請や消費者行動・価値観の変化などを背景に、あらゆる産業でCSRやサステナビリティの取り組みは加速している。

一方で、「先進的な取り組みをしていても、あまり知られていない」「そもそもユーザーとの接点をつくれていない」など、サステナビリティに関する情報発信に悩みを抱える企業は少なくない。

いま企業はCSRやサステナビリティの取り組みをどのように捉え直し、新たなコミュニケーション戦略を構築すればいいのか。

日本文化や日本茶と生活者をつなげる活動を展開するTeaRoom社CEOの岩本涼氏、LINEヤフー社で民間企業と生活者をつなげる「LINEヤフーサステナブルプロジェクト」をリードする宮本裕樹氏、同社のサステナビリティ推進を統括する西田修一氏による対話から、サステナビリティ時代の「コミュニケーション戦略」を考える。

左からLINEヤフー社でサステナビリティ推進を統括する西田 修一氏、TeaRoom 代表取締役CEO 岩本 涼氏、LINEヤフー社で広告事業をリードする宮本 裕樹氏

- 「文化投資」が新しい消費をつくる

- CSRとは「思想」である

- 企業と生活者の“つながり”を生むプロジェクト

- 共感の先にある「共鳴」が人を動かす

「文化投資」が新しい消費をつくる

──岩本さんは茶道家と実業家の2つの顔を持ちますが、企業経営者の視点から国内企業におけるCSRやサステナビリティの取り組みをどのように見ていますか。

岩本 私が課題だと感じるのは、企業経営における「インプット」と「アウトプット」が連動していないことです。

インプットに当たる経営手法としては、人的資本経営や健康経営などが注目を集めています。一方でアウトプットの活動としてはCSR(企業の社会的責任)やESGなどが盛んに議論されています。

しかし、両者は必ずしも結びつかず、それぞれが違う方向性で動いている。加えてCSRやESGなどのアウトプットが、中長期的な売上や利益に与えるインパクトとして見えにくいのも課題でしょう。

1997年生まれ。幼少期より裏千家で茶道経験を積み、21歳で株式会社

TeaRoomを創業。静岡県本山地域に日本茶工場を承継し、農地所有適格法人の株式会社THE CRAFT FARMを設立。循環経済を意識した生産や日本茶の製法をもとにした嗜好品の開発及び販売、茶の湯関連の事業プロデュースなど、お茶の需要創造を展開。 裏千家より茶名を拝命し、岩本宗涼(準教授)として “茶の湯の思想 × 日本茶産業”に対する独自の視点で活動。「UC Davis Global Tea Initiative」最年少登壇、「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」選出、ダボス会議グローバルシェイパーズのメンバーなど。

私は2023年に

一般社団法人文化資本研究所を立ち上げ、これからの時代の新たな経営手法となる「文化資本経営」の研究を行っています。

これは茶道をはじめとする日本文化に存在する有用な価値を探索・発掘し、人々の生活やビジネスに実装するための方法論を探求する試みであり、インプットとアウトプットを連動させながら企業価値の向上につなげる手段になるとも考えています。

──具体的にはどのようにインプットとアウトプットが接続されるイメージなのでしょうか。

岩本 たとえば文化資本経営の事例として、わかりやすいのが花王の取り組みです。

いま花王は、銭湯とコラボレーションした販売戦略やプロモーションに積極的な投資を行っています。

銭湯へ行く習慣が若い世代を含めた幅広い人々の間で根付けば、いまの時代の新たな文化になります。つまり、銭湯に備えられた石鹸やシャンプーを体験する人が増える。花王製品も長期間にわたって消費され、LTVの向上や売上にも好影響を与えます。

これは「文化をつくる」という公益性を伴ったCSRの領域に投資を配分することで、インプットとアウトプットを連動させながら企業価値の向上につなげた事例です。

宮本 大変参考になります。文化に限らず、サステナビリティなどの文脈でも企業が同様の構図を描くことが大切ですね。

昨今、SDGsの浸透とともにエシカル消費への関心が高まっていると言われますが、環境に配慮したプロダクトは生産コストが上昇して価格が高くなりやすい。現実には、多くの消費者が価格の安い製品を選択しているのが現状だと考えています。

Supership株式会社でアドプラットフォームの事業統括やデータを活用した事業開発に従事後、2020年にLINE株式会社に入社し、運用型広告やLINE公式アカウントなどBtoBサービスの事業企画やデータソリューションの構築に携わる。2023年から現職。

企業もサステナブルな製品は収益につながりにくいと判断し、低コスト商品を市場に投入することを優先する。そのため、社会や環境に配慮した製品はますます消費者に届きにくくなる。

この負の連鎖から抜け出すためにも、花王のように長期的な視点を持つことで、ビジネス推進と社会貢献、文化を創ることの両立に挑むことが大切だと考えています。

CSRとは「思想」である

──西田さんは、LINEヤフー社のサステナビリティ推進をリードされています。そもそも営利を目的に経済活動を行う組織である企業が、社会貢献に寄与する意味をどのように捉えていますか。

西田 その答えを多くの人と共有するために、ESGやSDGsなど企業の社会貢献に関するワードが数あるなかで、私はあえて「CSR」をよく使います。

そもそもCSRという言葉は2000年代初めに広まりましたが、ノブレス・オブリージュ(※1)に象徴されるように、「財と力を持つ者は社会的責任を果たすべきである」という考え方は古くからあるものです。

※1:貴族や上流階級などの財産・権力・地位を持つ者は、それ相応の社会的責任や義務を負うという欧米社会に浸透した道徳観のこと

現代社会において資本と力を持つのは企業なので、自分たちが得たものを社会に還元しなければいけない。その大前提に立ち返り、社内で思想を共有するためにも、CSRというワードを意識的に口にしています。

2004年にヤフー株式会社に入社。2006年から「Yahoo! JAPAN」トップページの責任者を務める。2013年に検索部門へ異動。東日本大震災の復興支援キャンペーン「Search for 3.11 検索は応援になる。」を立ち上げる。検索部門の事業責任者を経て、2017年にCSR部門やCS部門などからなるSR推進統括本部本部長を務め、2023年10月から現職。

──CSRは、社会で受け継がれてきた「思想」と捉えることができると。

西田 とはいえ思想を伝えるだけでは、収益や費用対効果を求める人たちを動かせない。そのため、事業に与える効果を可視化し、CSRの正当性を伝えるように心がけています。

たとえば私たちは、地域の脱炭素化を支援する「地域カーボンニュートラル促進プロジェクト」(※2)の取り組みの一環として、「企業版ふるさと納税」(※3)を活用していました。

※2:企業版ふるさと納税の活用を通じて、国内・地域の脱炭素化を加速するプロジェクト。「カーボンニュートラル」をテーマに、地方公共団体の取り組みを広く募集し、それに対して寄付を通じた支援を行っている

※3:国が認定した地方公共団体の地方創生事業に対し企業が寄付を行った場合に、最大で寄付額の9割が軽減される仕組み

この取り組みを実施した際も、会社に反映されるレバレッジ効果を示して社内の理解を促しました。

たとえば寄付先の一つとして、北海道三笠市のエネルギー事業に1億円を寄付しました。寄付額の9割が税額控除されたとしたら、実質的な持ち出しは1000万円ほどになります。

あくまで寄付ですから、この金額を拠出したことで会社の事業利益が得られるわけではありません。でも、プロジェクトがメディアに取り上げられたり、支援先の地域と私たちの会社の間に信頼関係が生まれたりする。

また、「自分の会社は社会に貢献している」と感じることで社員の会社に対するエンゲージメントが向上するなど、財務諸表には見えない効果を積み上げれば、1000万円以上の価値を見込むことができる。このようにCSRを捉え、事業と社会貢献の両立に挑むことが民間企業の責任でもあると考えています。

企業と生活者の“つながり”を生むプロジェクト

── 一方で、CSRやサステナビリティ領域の取り組みについて、世の中にうまく伝わらないと悩みを抱える企業も少なくありません。

岩本 私自身、文化と生活者をつなげる試みを続けてきましたが、大切なのは「体験機会の創出」だと考えています。

文化やサステナビリティなど抽象度の高いテーマについてユーザーの理解を深めるには、段階的な教育が必要となります。

そこでTeaRoom社では、茶会への参加や茶摘み体験、茶道具の購入などさまざまなタッチポイントを設けて、お客様に体験の機会を提供しています。

たとえば、消費者の方と一緒に茶の産地へ足を運び、茶摘みや農家の方たちと会話をしてもらう。すると、消費者にとって生産者は顔が見える存在になり、そこにつながりが生まれて継続的な購入を期待することができます。

体験を通じて生産者や私たちの思想を伝え、また商品購入のために支払われるお金がどのように使われるかを理解してもらえるような機会づくりが大切ではないでしょうか。

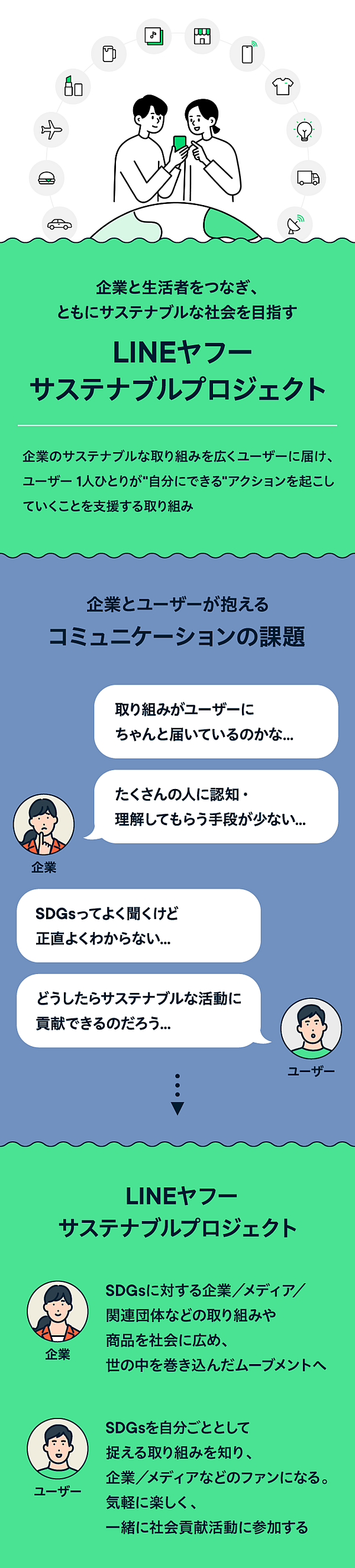

──企業と生活者をつなげる「LINEヤフーサステナブルプロジェクト」をリードする宮本さんは、企業が抱えるコミュニケーションの壁をどのように解決しようと考えていますか。

宮本 岩本さんのおっしゃるように「商品の背景にまで目を向ける機会」を提供することが、何より重要だと考えています。

商品が生活者の手元に届くまでのストーリーを伝えるためにも、LINEヤフーサステナブルプロジェクトでは、サステナビリティに関する企業の取り組みや商品を社会に広く発信し、世の中を巻き込んだムーブメントへ発展させることを目指しています。

企業にとって従来のサステナビリティ浸透におけるユーザーコミュニケーションの最大の課題は、効果的な情報発信の手段が限られることでした。

テレビCMでは15秒間しか情報を伝えられない。新聞広告ならじっくり読んでもらえますが、購読者の平均年齢が高いので若年層には届かない。Webメディアにバナー広告を出しても、クリックされず読み飛ばされてしまう。

これらの課題を解決するために、LINEヤフーがメディア企業としてできることがあるのではないか。そんな思いから本プロジェクトがスタートしました。

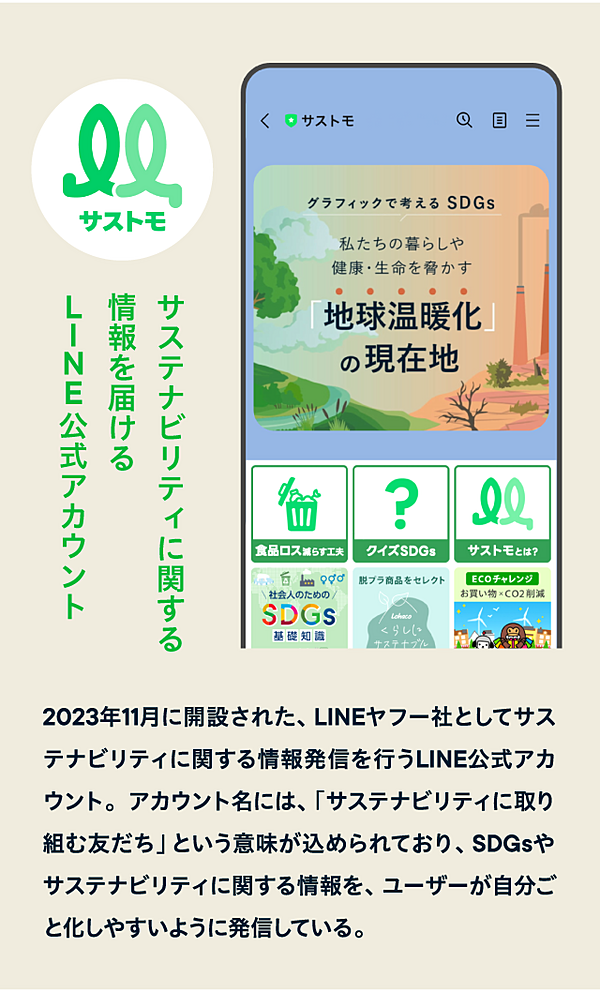

SDGsに関する情報発信の場としては、旧ヤフーの時から「

Yahoo! JAPAN SDGs」を展開していましたが、LINEを活用した取り組みが加わることで、より幅広い層に情報を届けるのが狙いです。

まずは第一弾の取り組みとして、主にZ世代をターゲットとしたLINE公式アカウント「サストモ」を開設しました。サステナビリティに関する情報をわかりやすく伝え、「自分ごととして捉える入り口」を提供することを目指しています。

──具体的に企業は「サストモ」をどのように活用できるのでしょうか。

宮本 一例を挙げると、ネスレ日本様が「サストモ」上でコーヒーの生産工程を紹介するメッセージを配信し、自社製品が環境や人権に配慮して生産されていることを発信しています。

同社は早くからサステナビリティを軸に据えたコミュニケーションを展開していましたが、やはりマスメディアによる発信だけでは伝えられないメッセージがあると感じ、サストモからの配信を活用いただきました。

今後は双方向性メディアとしてのLINEの強みを活かし、ユーザーを巻き込みながら具体的なアクションにまでつながる取り組みができればと考えています。

メッセージを受け取ったユーザーがその企業のファンになり、サステナブルな商品を購入したり、一緒に社会貢献活動に参加したりする。そんな仕掛けを増やしていくつもりです。

共感の先にある「共鳴」が人を動かす

──TeaRoom社もこのプロジェクトに参画しているそうですね。

岩本 LINEヤフーはデジタルコミュニケーションに必要な機能をほぼ全て持っている会社なので、私たちも協業によって色々と面白い取り組みができそうです。

たとえばTeaRoomの通販サイトと「サストモ」を連携し、「情報発信→体験→購買」の流れを創出できれば、ユーザーに体験の機会を提供しながら商品の継続的な購入につなげることができます。

あるいは思想を同じくする企業や業界同士が「サストモ」で連携すれば、より広い範囲で消費者とのタッチポイントをつくり、社会全体でユーザー教育を推進することも可能でしょう。

SDGsやサステナビリティの思想を社会に根付かせ、大きなムーブメントにしていくには、企業や業界がともに行動を起こしてシナジーを生み出すことが必要です。「サストモ」はそれを実現するためのプラットフォームになれると期待しています。

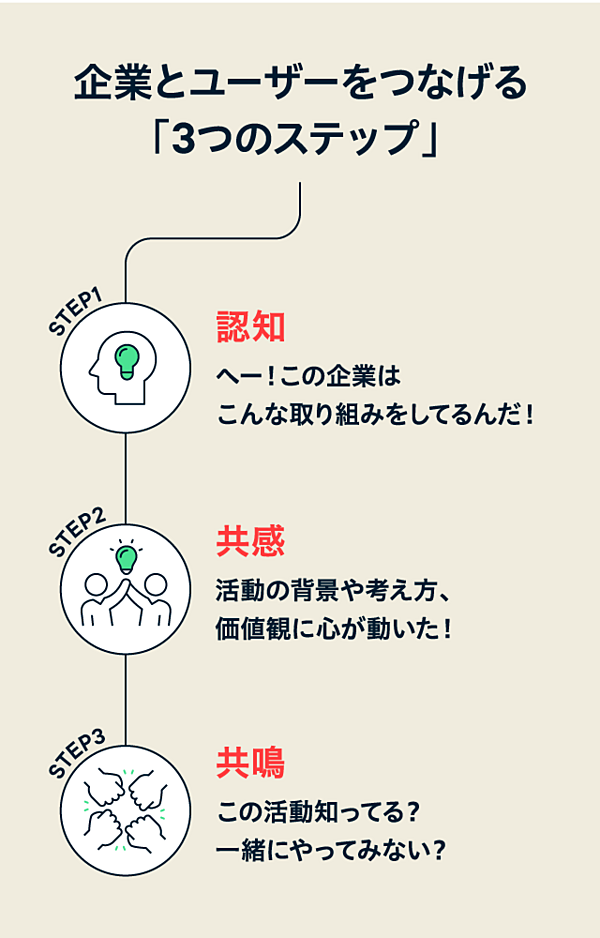

西田 私は企業とユーザーのコミュニケーションには、3つの段階があると考えています。1段階目は企業の取り組みを理解してもらう。2段階目は共感してもらう。そして、3段階目が「自分も何かしたい」と共鳴してもらうことです。

共感の先にある「共鳴」を生み出すことではじめて人が動く。ムーブメントを起こすには3段階目が重要です。ところが面白いのは、「理解」や「共感」を飛ばして、「共鳴」が先に生まれるケースもあることです。

TeaRoomの場合、ユーザーが「お茶っておいしい」「茶道は格好いい」と感じれば、産業の現状や茶道の歴史を知らなくても、「自分も茶摘みや茶道を体験したい」と思って行動に移します。

つまり、情報の受け手であるユーザーがドアを開けている角度はさまざまで、理解や共感を経て共鳴する人もいるし、いきなり共鳴する人もいる。

その点、検索サイトからSNSまで幅広い機能を持つサービスは多様な角度から情報を届けられるし、企業のファンを増やして、事業と社会貢献の両立を確かなものにするための支援ができると考えています。

──LINEヤフーのようなメディア企業が社会貢献の領域でできることは、まだまだありそうです。

西田 私がそのことを実感したのは、東日本大震災の復興支援キャンペーンを立ち上げた時でした。Yahoo! JAPANでユーザーが「3.11」と検索すると一人につき10円をヤフーが寄付する取り組みで、初めて実施した2014年3月11日には256万人が参加しました。

たった1日でこれだけの人を動かすなんて、マスメディアでもなかなかできません。私たちの取り組みに共感した人もいれば、単純に面白そうと感じて共鳴した人もいるでしょう。いずれにしろ、キーワードを打ち込んで検索ボタンを押すだけのシンプルなコミュニケーションでも、多くの人を動かせるとわかったのは大きな気づきでした。

宮本 「サストモ」もアカウント開設から半年間で、友だちの数は約300万人に達しました。

この動きをより大きなムーブメントにしていくためにも、2024年度中に友だちの数を1000万人まで増やすことを目指したい。企業とユーザー、双方のコミュニケーションの問題を解決することで、社会全体でサステナブルな未来を目指す気運をこれからも醸成できればと考えています。

岩本 一説には人口の0.3%が動けば世の中が変わるとされていて、明治維新でもそれくらいの人が動いたと言われています。実はお茶の水溶液濃度も0.3%しかないんですよ。でも、その割合が変容すれば、全体の色が変わる。

現在の日本の人口が約1億2000万人なので、LINEヤフーのプロジェクトで350万人〜400万人を動かせれば、きっと社会を変えられる。今後も日本を代表するプラットフォーマーであるLINEヤフー社の挑戦を応援しています。

2024年5月28日(火)〜29日(水)、情報の発信地である渋谷のMIYASHITA PARKと渋谷ヒカリエで「Hello Friends! W!th LINEヤフー」を開催。DAY1ではTeaRoomが春ならではの日本茶の提供も行うほか、「サステナブルな社会を実現する方法」をテーマにLINEヤフー西田氏、宮本氏も登壇予定。詳細は

こちら

執筆:塚田有香

撮影:竹井俊晴

デザイン:小谷玖実

編集:君和田郁弥