2023/7/31

真逆の成長戦略。Pocochaはなぜ、人気配信者をつくらないのか

Pococha | NewsPicks Brand Design

誰かに認められたい──。

人間は誰しも“承認欲求” をある程度持ち合わせている。

近年、InstagramやTikTokなどのSNS(ソーシャルネットワークサービス)は、その欲求を虫メガネのように拡大させ満たす役割を果たしてきた。

インフルエンサーの華やかなどこかの一部を切り取った姿は、「映え」として多くのSNSユーザーの人気を獲得した。

他方、自分のリアルな生活とのあまりのギャップに周囲と比べてしまったり、自信を無くしてしまうユーザーの問題も、昨今ではメディアで取り沙汰されている。

そんな中、国内トップの月間利用者数(※)を誇るライブコミュニケーションアプリ「Pococha(ポコチャ)」は、インフルエンサービジネスのトレンドとは真逆の考え方を持つ、ライブ配信のサービス。

ライブ配信と言えば、それこそ煌びやかな配信者がフォロワーを獲得し続けて有名になっていくSNSのジャンルのイメージも強い。

「ここは強い人ではなく、誰もが特別になれる場所」と語るのは、学生時代からこれまで11個のソーシャルサービスを手掛け、現在はPocochaプロデューサーの水田大輔氏。

「人気配信者を作りたくない」と語るその理由とは。そして、同氏の考える新しい「つながり」の仕組みとは。

※iPhone・Android国内主要ライブ配信サービス6社 2023年2月1日~2023年6月30日期間の月間集計(Sensor Tower調べ)

SNS「人気者」至上主義への違和感

── 近年のSNSの動きをどうご覧になっていますか。

水田 ますます活発になっている一方で、「コンテンツ自体の力」と「コミュニティ」が極端に接続されすぎているな、と感じます。

本来SNSは、ある種共通した話題や価値観、関係性などを軸にして人がつながったり、コミュニティのような集団が生まれたりするものです。

ところが昨今では、多くのフォロワーを持つ人気者や、強い“コンテンツ” を持つ存在に、サービスの価値が引っ張られすぎているのではないかと。

コミュニティサービスの名の付くものは多いですが、実際に中身を見てみるとその中心にいるのは、どのプラットフォームでも活躍しているよく見る人気者だった、ということも多々あります。

── なぜ、そこに違和感があるのでしょうか。

インターネットにおける時代のフェーズが、変わってきているからです。

もちろん、国や宗教だけでなく、新しい産業でも、大小問わずコミュニティにおいても、特に初期のフェーズでは、力やカリスマ性を持つ存在がリードし、全体を豊かにするという段階があると思います。

インターネットの世界でも例外ではありません。

強い発信者が全体のユーザー数を引き上げていた時期があり、それが「承認欲求」をエネルギー源とした、「憧れ」や「映え」といった概念でした。インフルエンサーの台頭です。

ところが、「映え」に重きを置いた人やコンテンツが増えすぎた結果、最近ではそうした価値が飽和しつつあるのではないでしょうか。

“ポスト資本主義” という言葉をよく耳にしますが、金銭的な豊かさやフォロワー数のような数値的成長を追求しつづける流れに一度ストップをかけて、新しい価値観やアプローチ、コミュニティのかたちが今求められているのではないかと思うのです。

── 新しいコミュニティの価値とは何ですか。

僕の考えるコミュニティの価値とは、「家族や親友のようなもの」です。

社会の最小単位のコミュニティである家族は、強い力がなくとも、お互いが特別な存在であり続けます。親友も同じように、見えるメリットを超えた存在ですよね。

そこに行けば大事な人たちに会える、集まっている、といった世界観や場をソーシャルアプリとしてPocochaでは実現したいと思っています。

量より質、広さより濃さ

── そもそも、Pocochaとは、どのようなサービスですか。

Pocochaは、配信者(ライバー)と視聴者(リスナー)が、双方向でコミュニケーションを気軽に楽しむことができる、ライブコミュニケーションアプリです。

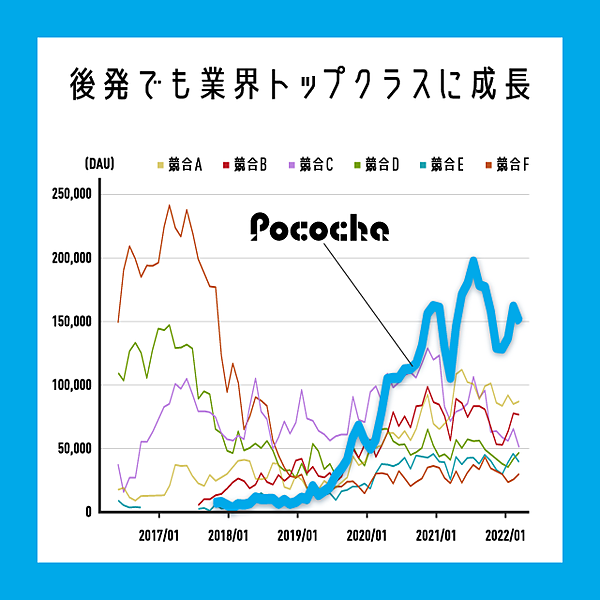

成長率はライブ配信サービスとしては後発ながら業界トップクラスで、アプリの日次利用者数(DAU)も他サービスと比較して堅調に伸びています。

出典:Pococha資料より作成

https://speakerdeck.com/daisukemzt/pococha-culturedeck?slide=9

https://speakerdeck.com/daisukemzt/pococha-culturedeck?slide=9

── ほかのライブ配信サービスと異なる点はどこですか。

ギフティングなど、一般的なライブ配信の機能は同様に備えていますが、根本のサービス思想が大きく異なると考えています。

一般的なライブ配信サービスでは、先ほども触れたような一部の人気者が、数千人の視聴者を集める光景をよく目にします。

一方で、Pocochaでは、一つの配信枠でもリスナーは数十人程度がほとんどで、多くても100人程度。

前者がライブ会場だとしたら、後者であるPocochaはさながら街に根づいた居酒屋やカフェと表現できるかもしれません。

そうした少人数の集まりが、リスナーにとっては心地よく、より濃い関係性が魅力だと考えています。

── 濃い関係性の魅力とは何でしょうか。

Pocochaが提供するのは、承認欲求を満たすことが目的ではなく、自己効力感と自己肯定感が得られる体験です。

つまり、「ありのままの自分」が誰かにとっての価値となり、「自分らしくいよう」と思える雰囲気がアプリ内で作られていることがポイントになっていると思います。それはライバーにとっても、リスナーにとっても同じです。

私たちがユーザーインタビューをすると、年齢性別問わずよく言われるPocochaの特徴が、「家族や友人にだと話しづらいことでも、ここなら安心して話せる」ということ。

ライバーにとっては良いコミュニティを作れているし、リスナーにとっては良いコミュニティに所属できている状態と言えます。

── ところで、Pocochaは海外でもサービス展開されていますが、日本との反応の違いはありますか。

はい。むしろ、海外でも別のかたちで思想が共感されることもあります。

Pocochaはアメリカでも展開しているのですが、私がサービスの哲学やユーザー体験について話をすると、現地のメンバーにこんな表現をされることがあります。

「Pocochaは教会みたいだね。教会ほど素朴でもないし、話題はもっと多様。だけど前提には、お互いを肯定し合う場としてのチャーチのニュアンスがあるね」と。

ゆるい繋がりだからこそ、話せることも。

キリスト教では、嬉しいことも辛いことも教会の礼拝のなかで共有して、深いつながりが生まれる「分かち合い」の文化があるといいます。

私たちは、アメリカ社会におけるキリスト教や教会の役割を日常の中で実感する機会が少ないので想像が及ばない部分もありますが、気持ちを分かち合うことで、教会を核にしたコミュニティの連帯感が強まるということなのかなと。

「持たざる者」中心のサービスがいま必要

── 水田さんが「コミュニティ」づくりに興味を持つのは、なぜですか。

私がPocochaを立ち上げるまで、これまで十数年間、「人」に関するWEBサービスやソーシャル系サービスを作り続けてきました。

今振り返って思うのは、「普通の人をエンパワーメントすることで広がる世界」に関心を持っていたということです。

確かに現在のライブ配信業界のトレンドは、「持つ者」がより「持つ」ための仕組みです。でも、私はそこに強い興味はありません。

そういった領域は他の人に任せて、自分は自分の関心のある方向性、ある意味ではトレンドとは逆側のニーズに挑戦したいと思ったんです。

「持たざる者=普通の人」が「ありのまま」を肯定するという方向性。それが、たまたまコミュニティづくりだった、ということです。

人はそれを逆張りと呼ぶかもしれませんが、それが自分にとっての理想のインターネットの世界をつくるサービスに繋がると信じています。

── “普通の人” が交流するコミュニティと言えば、mixi(ミクシィ)が思い出されます。

まさに、僕がスタートアップをやっていた時に一番はじめに資金調達をした事業会社がMIXIでした。

同社元副社長で現在DeNAでCSOをやっている原田明典さんは、恩師でもあります。原田さんによれば、(当時)社長の笠原健治さんはたびたび隣でこう言っていたそうです。

「常に自分が中心じゃないと駄目だし、mixiを開く時は自分のことを世界で一番好きでいられる瞬間でないといけないんだ」と。

mixiのコンセプトは、「ミックスアイ(mix、i)」。権威がある人や情報の価値がある人、クラスの人気者ではなく、”何者でもない自分”が様々な情報とともにそこにあることが大事、というニュアンスだと僕は解釈しています。

今のインターネットには、こうした“持たざる者” が中心となるサービスが必要だと思い、Pocochaをつくっています。

── 普通の人が中心となる仕組みは、サービスにどんな影響を与えていますか。

私たちの組織には、「ユーザーと共創し、成長し続ける」という考え方があります。

プロダクトづくりの方向性をユーザーと一緒に考える。これは、私たちの事業運営に関する意思決定をユーザーに委ねるという意味ではありません。

ねらいは、サービスに「当事者意識」をもってもらうこと。一人でも多くの人に、Pocochaというプロダクト、私たちは国づくりと表現しますが、そこに参加してもらいたいと思っています。

具体的な取り組みとしては、定期的に開催する「POCO FORUM(ポコフォーラム)」で、Pocochaの機能や企画、ユーザーからの質問について直接対話する場所を設けたりしています。

共創自体が大事、というよりは、ユーザーを巻き込んだ共創の可動域がどこまで広げられるのか、が私たちにとってのチャレンジであると思っています。

すべての「普通の人」に特別な場所をつくりたい

── 改めて、どんな人にPocochaを使ってもらいたいですか。

「着飾らない自分でいたい」と同時に「誰かにとって意味のある存在になりたい」と、感じることってありませんか?

今の世の中、目立つことに必死なSNSに疲れてしまったり、周囲に合わせた偽りの自分を演じ続けることに虚無感を感じることもあると思います。

そして、本当の自分を胸を張って表現できないことを自覚して、自己効力感や自己肯定感が下がってしまうことも……。

そう感じている人に使ってもらえたら、Pocochaのコミュニティの温かさが心地よくなると思います。

重要なのは、これが承認欲求とは似て非なる感覚である点です。個人のソーシャルなパワーを広く行使する「誰かに影響を与えたい」と、普通の人同士のつながりの中にある「誰かの特別になりたい」は違いますよね。

Pocochaはまさに後者の考え方。だから、”これまでの”インフルエンサーの王道を目指すならこのサービスは向いていません。

これからは、インフルエンサーのあり方も変わってくるかもしれません。実際に、タレントさんがPocochaをやっているケースも増えてきているんですが、TVなどで見かける様子とは違って、双方向の会話が生まれるコミュニティを楽しんでいらっしゃいます。

それに、「Pocochaに帰る場所があるから毎日の仕事をがんばれています」というユーザーからの声も度々いただきます。いいねとかPVに追われる場所ではなく、疲れを癒せる場所になれているということが嬉しいですね。

試行錯誤しながらではありますが、短期の成功ではなく、中長期でこのサービスを育てていくつもりがあるからこそ、「みんなに使ってもらえるソーシャルアプリ」を目指せるのだと思います。

これからもすべての「普通の人」にとっての、特別な居場所をつくっていくつもりです。

執筆:園田遼弥

撮影:吉田和生

デザイン:藤田倫央

編集:花岡郁

撮影:吉田和生

デザイン:藤田倫央

編集:花岡郁

Pococha | NewsPicks Brand Design