2022/10/4

【藤原印刷】印刷会社“なのに”、店舗もイベントも!?

社員1名の採用に県外からも含めて150名が殺到するというのは、地方の中小企業ではなかなかない光景です。ともに働きたいという人が出現するようになった藤原印刷の勢いはとどまることなく、さらに新しいステージへと進みます。

4回連載の最終回では、いち印刷会社の仕事を超えた型破りな取り組みと、それらを支える確固たる考えに迫ります。

4回連載の最終回では、いち印刷会社の仕事を超えた型破りな取り組みと、それらを支える確固たる考えに迫ります。

INDEX

- オンラインショップもオープン

- 願いが可視化されるうれしさを

- 経験値と自信は、誰よりもある

- 「つくる人を増やす」の意図

- 車を買うよりも本を作ることを

人気の理由9

本屋もイベントも

オンラインショップも

「役に立つ」ことが原点

第2工場にある、印刷立ち会いのための待合室。「真澄」の蔵元である諏訪市の宮坂醸造の蔵に眠っていた古材を譲り受けて、同じく諏訪市にある古材と古道具の店「リビルディングセンター」が本棚に仕立てた。本の陳列は、書店から転職してきた社員が担当。

オンラインショップもオープン

藤原印刷には、本屋やイベント主催者の顔もあります。

中でも、2018年から始めた「印刷屋の本屋(Printing Teller Book Service)」は、印刷会社がそこまでやるかという破格の取り組みです。ブックイベントや自社イベントで、プロダクトとしての本の魅力を伝える活動としてスタートしました。自費出版やリトルプレスの本を多く手掛ける藤原印刷では、納品後の販売をどうすればいいか相談されることが多かったため、販売支援までできたほうがいいよね、と始まりました。2020年には、印刷製本を手掛けた本を販売するオンラインショップもオープン。ここでも、藤原隆充さん(兄)や章次さん(弟)の動機は、「お客様の役に立つことがしたい」が起点になっています。

藤原隆充(ふじはら・たかみち)/1981年、東京都国立市に生まれる。横浜市立大学卒業後、コンサルティング会社、インターネット広告のベンチャー企業を経て、2008年に家業である藤原印刷へ入社。印刷部で約2年半、現場の経験を積む。「印刷屋の本屋」(2018年)、工場を開放した体験型イベント「心刷祭」(2019年)など、印刷会社の枠を超えて、印刷であらゆる人とつながる新規サービスやイベントを手掛ける。著書に『本を贈る』(共著/三輪舎)。趣味は読書、対話、人の思考を構造化すること。

願いが可視化されるうれしさを

「実際にプロダクトを目の前にした瞬間、『こういうものを作りたい』と思う人は一定数います。『こんなものが作れるんだ』『無理だと思っていたものが現実になっている』という驚きとともに、自分の願いが可視化されるんですよ。本を売るのもイベントをやるのも、それが理由です」

イベントの場では、「小説を作ろうと思っているんです」「画集を作りたくて」と、打ち明けてくれる人が必ずいるそうです。

「実際に一緒に作ることになったら、その経験も僕たちの血肉になって、また誰かへの提案やヒントになります」

本社工場と第2工場を繋ぐ通路は、用紙の置き場になっている。ここは2019年のイベント「心刷祭」会場にもなった。

人気の理由10

ふわっと

「本を作ってみたい」

ところからでも相談にのる

上はドイツのハイデルベルグ社製UV4色機CX102。紫外線で素早くインキを硬化させる。作業時間短縮と、インキが沈みやすい紙に高品質な印刷を施せるメリットがある。同社の歴史は印刷の歴史と評される、印刷機メーカーの雄。下は富士フイルムのインクジェットデジタルプレス機・Jet Press720S。高品質で小ロット向きの印刷機で、版がないのが最大の特徴。

経験値と自信は、誰よりもある

バリューブックスのウェブマガジン「End Paper」で、藤原印刷の営業・小池潤さんに「本を作りたいんですが」と相談する様子が記事になっています。原稿もなく、本のイメージもふわふわした段階にもかかわらず、小池さんは「大丈夫ですよ」と言って打ち合わせを進めます。「なんとなく本を作りたい」ところから、なぜ印刷会社が伴走できるのでしょう?

「10年の経験です。これしかないと思います。10年前にはできなかったことです」(藤原隆充さん)

10年前というのは、『N magazine』や『NORAH』を手掛けたときです。

2012年に創刊した『N magazine』。詳しいストーリーはvol.1に。

「なぜこの紙にするのか、なぜこのデザインなのかは、お客様からのお話で自然と入ってきます。日本を伝えたいから、DIC(ディック。印刷インキのブランド)の『日本の伝統色シリーズ』を選んだ、質感を残して軽さを出したいから、ざらついたコミックスみたいな紙を使っている、という具合に、お客様が考えていることと実際の仕事が、やればやるほど一致して、引き出しも増えていきます。

経験値と自信は、誰よりもあると思っています。単純な文庫本を作りたいということなら他のサービスがたくさんあります。けれど、こだわっていることを色・加工・紙など何かしらで表現したい時、僕ら以上に経験値を高めるために時間を使っているところは、国内にはたぶんないと思います」

本の完成がゴールだとしたら、「何か本を作りたい」は一歩踏み出したところ。印刷会社がそのプロセスをずっと伴走してくれるとしたら、お客様の満足度は計り知れないでしょう。このマインドが、今や売り上げの30%を個人やクリエイターが占めるという、業界としては異例の状況を生んでいます。

創業65周年を記念して社内の編集委員で作った「記念誌」。社員の言葉や充実した年表に、藤原印刷の歴史と社風がにじむ。

新しいロゴ。ハートは一部めくれていて、まるでお辞儀をしているよう。「心刷」をビジュアル化した。

「つくる人を増やす」の意図

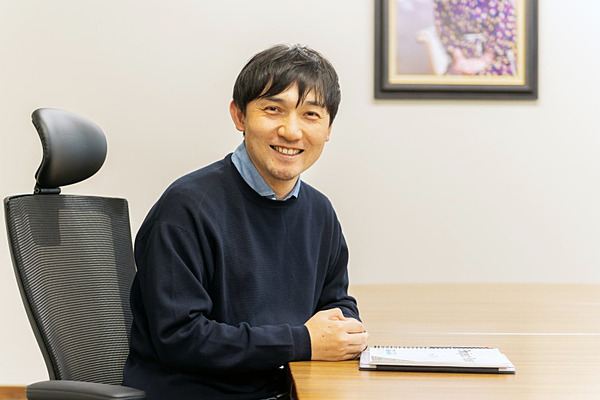

質問を投げかけると静かに、しかし確信をもってよどみなく答える隆充さんを見ていると、快進撃という言葉が思い浮かびます。

そんな隆充さんのメールの署名には、「印刷で幸せを」と「つくる人を増やす」という言葉が入っています。「印刷する人」ではなく「つくる人」とした意図はどこにあるのでしょうか。

「読む人を増やすためには、思い入れを持ってつくる人を増やしたほうがいいと思っています。それに、『つくる人を増やす』だと跡を継いだ人間たちが解釈しやすい。印刷はツールであって、誰とでもタッチできる。その強みを生かして、最終的に椅子でも家でもいいんですけど、何かしら作り出す人を増やすほうが、社会もよくなるし跡を継ぐ人たちにも変な呪縛にならないんじゃないかと思っています」

車を買うよりも本を作ることを

「車を買えるぐらいのお金を出して本を作る方が、藤原印刷のお客様には多くいらっしゃいます。『車を買うよりも本を作ってよかった』と思ってもらいたい」という章次さんの言葉にも、同じ思いが表れています。本を作ることと車を買うことを同じ選択肢として捉える感性は、印刷をツールとして、その先の人の幸せの実現を考えているからこそ。

「企業活動は、徳を積んでいくしかないと思います。とにかく徳を積むのが先で、利益はその先。

弟・章次がリツイートしていましたけど、2冊のうちどちらを買おうか迷っていて、奥付を見て藤原印刷だったからそっちを買ったという投稿があったんですよ。縫製会社で洋服を選ぶようなもので、『そんなのアリなの!?』って思いますよね」

見えないところで徳を積み、いい仕事をやればやるほど、響いてくれる人がいる。この確かな感触こそが、藤原印刷の過去と未来を支えています。

(完)

参考資料:

●藤原印刷株式会社 創業65周年記念誌

取材・文:くりもときょうこ

撮影:野々村奈緒美

編集:南 ゆかり

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

撮影:野々村奈緒美

編集:南 ゆかり

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)