2022/7/30

【コメント募集】Student Pickerと考える、DE&Iにまつわる3つの問い

どんな組織にも欠かせない、「DE&I(ダイバーシティ、エクイティ&インクルージョン)」の視点。それらを全社的に実践する企業の一つが、デロイト トーマツ グループだ。

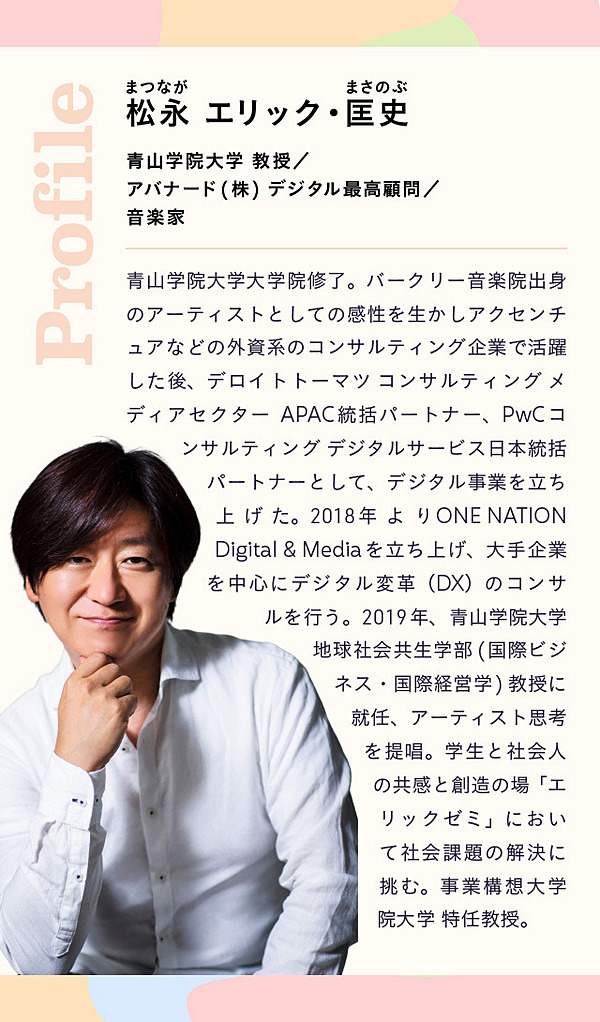

6月某日、NewsPicksプロピッカーで青山学院大学 教授の松永 エリック・匡史氏が運営する「エリックゼミ」が、そんなデロイト トーマツ グループを招き、特別講義を開催。

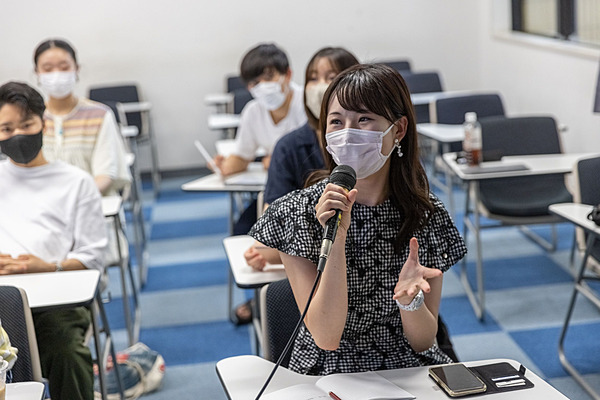

「エリックゼミ」に所属するNewsPicks Student Picker2名を含めた、計5名のStudent Pickerが今回の講義に参加し、ゼミ生約30名とディスカッションを行った。

講義前半で6月のプライド月間に合わせたLGBTQ+ワークショップが開かれた後、後半ではグローバル基準での「DE&I」をテーマにした講義が開かれた。

本記事では、後半部分でデロイトが提示した「DE&Iにまつわる3つの問い」を中心に、参加者の声とともに講義内容を紹介していく。

ゼミ生やStudent Pickerと「3つの問い」に向き合うことで、「DE&I」をより身近な概念として捉えられるようになるはずだ。

この記事では、講義内で取り扱った3つの問いに対する読者の答えを募集しています。コメント欄から、学生・社会人問わず皆さまの声をお待ちしています。

今回の講義に参加した5名のNewsPicks Student Picker

INDEX

- セッション①「公平/Equity」

- セッション②「無意識バイアス」

- セッション③「文化と価値観」

- 「エリックゼミから始める」

セッション①「公平/Equity」

多様な人材が活躍できる環境を構築することで、組織内の課題を柔軟に解決していくだけではなく、多様性・持続性の高い社会の実現を目指すデロイト トーマツ グループ。

同社が1つ目のセッションで焦点を当てたのが、「公平/Equity」について。近年、「D&I」という言葉に「E(エクイティ)」を加えて、「DE&I」を推進する企業や団体が増えており、重要なキーワードとして注目されつつある。

そんな「公平/Equity」とよく比較される言葉として、「平等/Equality」が挙げられる。

「平等/Equality」は、「個人の違いは視野に入れず、全員に平等な”手段”が提示されている」状態である一方、「公平/Equity」は、「個人の違いを考慮したうえで、それぞれに平等な”機会”が提供されている」状態だと、デロイト髙畑有未氏(デロイト トーマツ グループ DEIマネージャー)は述べる。

出典:デロイト トーマツ グループ資料

その上で、エリックゼミに所属する学生やNewsPicks Student Pickerに投げられた問いが、以下の内容だ。

デロイト トーマツ グループ資料を元にNewsPicksが作成

学生からは、言語が通じにくいことから「(日本で暮らす)外国の方」や、身体的な理由から働きたくとも働けない「生活困窮者」など、次々と答えが上がった。

ゼミを運営する松永 エリック・匡史教授も、「障がいを持っている方。周りの理解が欠けていると、イメージだけでバイアスがかかってしまっている」と自身の経験から語った。

このセッションを踏まえて、ゼミ生やNewsPicks Student Pickerから以下のような声が集まった。

現在、男女平等や格差を是正しようという動きがよくみられるが、それは形だけなのかもしれないと今回の講義で気づきました。

なぜなら、みんなに同じだけのものを与えるのではなく、その人それぞれに合ったものをあげなければ本当の意味でequityではないと知りとても大きな衝撃を受けました。

(青山学院大学/地球社会共生学部/3年・渡会留那)

平等ではなくそれぞれの個性を尊重すること、にフォーカスし、日本でEquityを必要としている人というテーマでディスカッションをしましたが、自分が想像していなかったアイディアが発言されていてとても興味深かったです。

また、今回は"日本"でしたが、国によって違うと思うので、他のシチュエーションの場合、どのような人がEquityを必要としているかディスカッションしてみても面白いかも、と思いました。

(第2期Student Picker/トロント大学/教養学部/3年・河田真優)

社会的弱者の支援をしたことによって、その恩恵を受けられない、逆に言えば支援がなくても困らないひとから「ずるい」と反感があがる部分が一番難しいポイントだなと思いました。

累進課税なんかも近いですが、努力で補えるものに対して支援が出ることに多くの人の理解を得るのが大変そうだなと感じます。

逆に障がいなど、努力で変えられるものではなく社会的に困ってしまうことに関しては支援があるべきだと思います。

セッション②「無意識バイアス」

2つ目のセッションで取り扱ったテーマは、「無意識バイアス」。

日本国内でダイバーシティ推進が進まないことに関して、「無意識のうちに抱えているバイアス」を要因の一つとして挙げるデロイト髙畑氏。

具体的には、「家事や育児は女性が担うべき」といった固定化されている役割や、「(長時間労働など)伝統的な就業スタイルが評価されやすい」といった傾向だ。

それらのバイアスが存在することで、マイノリティの選択肢が狭まっていくと考えられる。

また、そもそも「無意識」のバイアスはなぜ起こりうるのか。今回の講義によると、人間の脳は莫大な情報を整理するために、脳の80〜90%を占める非意識的思考を常にフル活動させているからだ、という。

つまり、無意識に判断を下すのは全ての人に共通する事象であり、「無意識バイアス」を持たない人は存在しないのだ。

身近なバイアスの例としては、

・親近感バイアス(自分に似ている・共通点の多い人に対する親近感・共感・安心感に導かれてしまう)

・生存者バイアス(何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断し、その結果には該当しない人・物・事が見えなくなってしまう)

・権威バイアス(地位・経験・知名度など、ある種の権威がある人の発言や判断を正しいと思い込んでしまう)

・生存者バイアス(何らかの選択過程を通過した人・物・事のみを基準として判断し、その結果には該当しない人・物・事が見えなくなってしまう)

・権威バイアス(地位・経験・知名度など、ある種の権威がある人の発言や判断を正しいと思い込んでしまう)

以上を含む数々の事例の紹介を経て、次の問いについてディスカッションが行われた。

デロイト トーマツ グループ資料を元にNewsPicksが作成

日本の就職活動には「無意識バイアス」が大きく影響していると思う。例えば、就職活動における髪色。黒髪は「まじめ」「おとなしい」というイメージがあり、就職活動で良い例として提示されるケースは多い。

また、就職活動や就業中の女性は化粧をしなければならない(化粧はマナーの一環)という風潮は、変わりつつあるのかもしれないが、教育機関で習うわけでもなく存在しており、無意識バイアスなのだと感じる。

男女の色について。具体的には、お手洗いの色(男性は青、女性は赤)やランドセルについて(男の子は黒、女の子は赤、ピンクなど)。

(青山学院大学/地球社会共生学部/4年・関根侑希)

「自分はまさかバイアスを持っていないだろう」と過信していた自分がいた。しかし講義を通して、誰もがバイアスを無意識的に持っている事実を知り思わずはっとした。

私は知名度のある人の発言や、自信がある人の意見が正しいと思い込んでしまう「権威バイアス」と「外交性バイアス」を持っていると考える。特に初対面の人と討論をする時にこれらのバイアスを抱きやすく、萎縮してしまうことがある。

今後様々な人との出会いがあればあるほど関わりが増え、討論の機会も増えるだろう。萎縮して自分が本当に思っていることを相手に伝えられない状態を防ぐために、今からバイアスを取っ払う必要があると気づくことが出来た。

(青山学院大学/地球社会共生学部/2年・野本葵)

セッション③「文化と価値観」

最後のセッションではより抽象度を上げて、「文化と価値観」というテーマ設定がなされた。

日本の文化庁によると、文化とは「民族・言語」「宗教」「芸術」などの要素もさることながら、「価値観」が構成要素の大部分を占めると定義されている。

その「価値観」とは、周りの人々の影響や本人の経験が大きな影響を与えるもの。そして、「何を良いと思うか・思わないか」といった、生活する上で欠かせない根本を成す判断基準の軸となる。

ありとあらゆる思考の基準となっているが故に、それぞれの「価値観の違い」がお互いに違和感を与えてしまう原因にもなりかねない。

これがビジネスの場面でも起こる可能性があることは、容易に想像できるだろう。

デロイト髙畑氏は、文化や価値観の違いを「受容・順応」するのみならず、「活用・活躍」させて相乗効果を生み出すことが目的であり、「DE&I」の観点から目指すべきことだと、語った。

この大きなテーマと向き合うべく、よりミクロな視点の問いに学生たちが取り組んだ。

デロイト トーマツ グループ資料を元にNewsPicksが作成

この問いと3つ目のセッションを踏まえて、参加者から以下のような声が集まった。

(身近なケースについて)両親に就活のことを話す際の話である。大手思考ではなく、裁量権や自分のやりたいこと軸で企業を探していることを伝えた。しかし、両親は大手思考であり、一生務める企業の前提で話を考えており、企業の名前のみを重視している点で話が合わないと感じた。

生きている環境や時代で、価値観が合わないことは日常茶飯事ではある。しかし、分かり合えるようになるためには、時代に対する適応力や柔軟性が必要であると感じた。それを養う方法はわからないが、私は今いる環境の文化や風習を当たり前に思わず、価値観をアップデートしていくことで、無意識バイアスをポジティブなものにしていきたい。

(第2期Student Picker/青山学院大学/地球社会共生学部/3年・荻原叶多)

言葉は、文化あっての言葉なので、たとえ英語が話せたとしてもわかりあうためには、エンパシー(違う文化をわかろうとする心)を感じることが必要だと感じた。

(第2期Student Picker/Knox college/社会学部/4年・栗原妃南)

身近なケースとして私は、友人とのLINEでの会話を取り上げる。具体的には、「ちょっと熱っぽい」という私のLINEに対して、友人から「大丈夫」という返信があった場面である。

「大丈夫」と「大丈夫?」を使う場面や受け取り方は人それぞれだ。私は、相手を気にかける時に「大丈夫?」を、自分の状況を伝える時に「大丈夫」を使う。しかし、友人はどちらの場合にも「大丈夫」を使う。

文脈から友人はきっと「大丈夫」を「大丈夫?」の意で使っているのだろうと推測できるが、違和感を覚えた。日本という同じ文化圏に生きる私と友人であるが、LINEの書き方1つ取っても、人によって思う当たり前、即ち「価値観」が異なることが分かる。

(青山学院大学/地球社会共生学部/2年・野本葵)

「エリックゼミから始める」

「直感、共感、官能」をキーワードに掲げ、アーティスト思考を用いて、社会課題の解決をベースにした事業構想に取り組むエリックゼミ。

エリック氏は「DE&I」について、「エリックゼミこそ取り組まなければいけない。そして、エリックゼミから始めるべき」と力強い言葉で今回の講義を締めくくった。

NewsPicks Student Pickerとエリックゼミの皆さま

エリックゼミについて、トロント大学に通う第2期Student Pickerの河田真優氏は、

エリックゼミのように生徒の方が活発に発言する場面は日本の大学では珍しい方だと伺いました。

誰もが意見は持っていると思うので、正しい正しくないは問わず、周りが意見を尊重・受け入れ、積極的に発言できる環境が増えたらいいなと思いました。

と、後日振り返った。エリックゼミから、日本の対話環境を変革して、真の意味での「DE&I」を実現させる学生が輩出される日はそう遠くないかもしれない。

この記事では、講義内で取り扱った3つの問いに対する読者の答えを募集しています。コメント欄から、学生・社会人問わず皆さまの声をお待ちしています。

Q1:日本で、あるいは世界で「Equity」の観点での考慮が必要なのはどのような人達でしょうか?そしてそれはなぜだと思いますか?

Q2:周りで気が付いた「無意識バイアス」が影響していると思われる言動や仕組みなどについて挙げてみましょう。

Q3:「言葉は通じるのにわかりあえないな‥」と思った身近なケースについて挙げてみましょう。

Q1:日本で、あるいは世界で「Equity」の観点での考慮が必要なのはどのような人達でしょうか?そしてそれはなぜだと思いますか?

Q2:周りで気が付いた「無意識バイアス」が影響していると思われる言動や仕組みなどについて挙げてみましょう。

Q3:「言葉は通じるのにわかりあえないな‥」と思った身近なケースについて挙げてみましょう。

編集:重村真輝

デザイン:岩城ユリエ

撮影:TOBI

デザイン:岩城ユリエ

撮影:TOBI