2022/5/31

【直撃】ビズリーチはいかにして転職市場の「常識」を塗り替えたのか

株式会社ビズリーチ | NewsPicks Brand Design

新卒一括採用、終身雇用、年功序列──かつての日本経済を支えた雇用制度がほころび始め、採用市場は大きな転換点を迎えている。

この変化をいち早く捉え、急速な成長を遂げたのが転職サイト・ビズリーチだ。

「求職者からの応募を待つ」という従来の採用をくつがえし、日本で初めて「ダイレクトリクルーティング」を提唱。

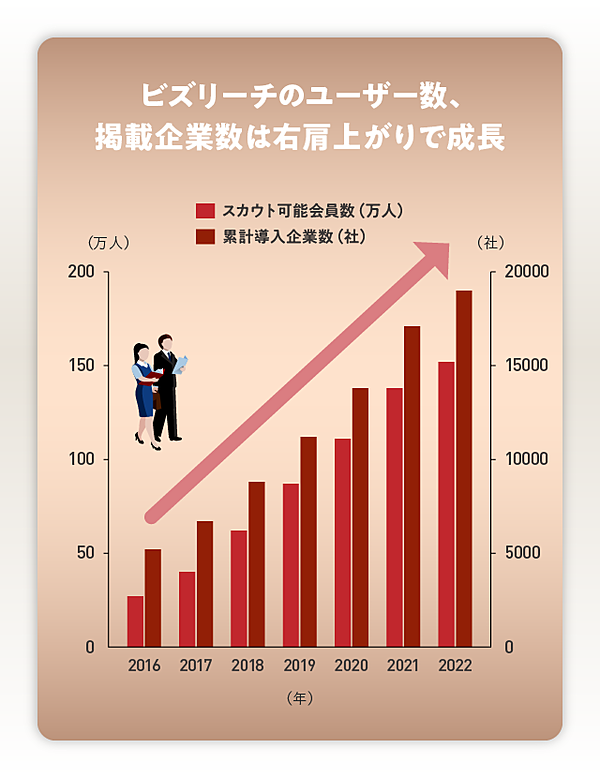

企業が求職者へ「自らアプローチできる」プラットフォームを2009年にローンチして以来、ユーザー数と掲載企業数は右肩上がりで増え、一躍採用サービスの最前線へと躍り出た。

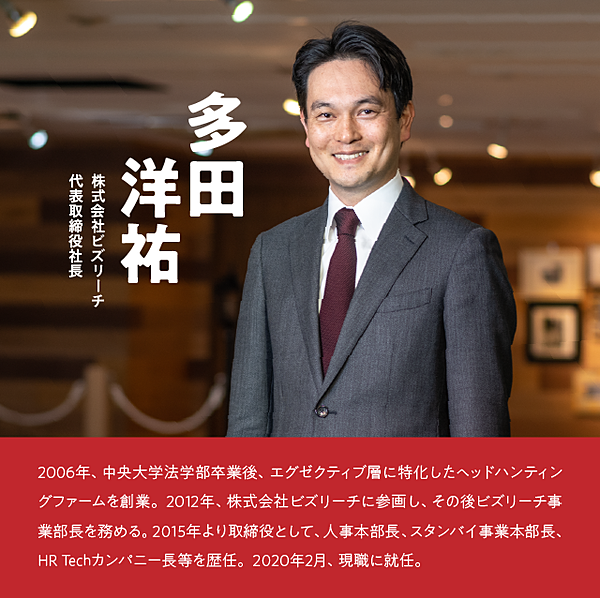

しかし、「立ち上げ初期は周りから『うまくいくわけがない』と言われ続けた」と明かすのは、同サービスを展開するビズリーチの代表取締役社長・多田洋祐氏。

「企業と求職者が直接コミュニケーションを取る」文化すらなかった当時の日本において、いかにしてビズリーチは生まれ、企業と求職者の支持を得ていったのか。

また、これからの企業と求職者の関係性の展望をどう見ているのか。

多田氏へのインタビューでビズリーチの躍進をひもときながら、日本の採用市場の変化を捉える。

INDEX

- 「即戦力人材」の争奪戦が激化

- 10年で急成長を遂げたビズリーチ

- 日本の採用市場を「可視化」したい

- 今こそ「攻めの採用」にシフトする時

- トップ自らが動かない企業は採用もうまくいかない

- 会社も個人も、互いを選び、選ばれる状態へ

「即戦力人材」の争奪戦が激化

多田 日本の採用市場は、この20年で急速かつ劇的に変化しました。

終身雇用が一般的だったころ、労働者が転職するメリットはほとんどありませんでした。

年功序列で、長く働けば働くほど給与が増えていくので、新卒で入社した企業で勤め上げるのが当たり前だった。

だから、企業も中途採用にほとんど力を入れてきませんでした。

新卒採用で優秀な人材を採用し、しっかりと育て上げるのが基本方針だったわけです。

ですが、終身雇用の崩壊や労働人口の減少などを背景に、労働者にとっては「転職=当たり前」、企業にとっては「中途採用=当たり前」の時代が到来しました。

人材獲得競争はどんどんと激しさを増し、今や「採用に困っていない企業はない」といい切れるほど、厳しいものになっています。

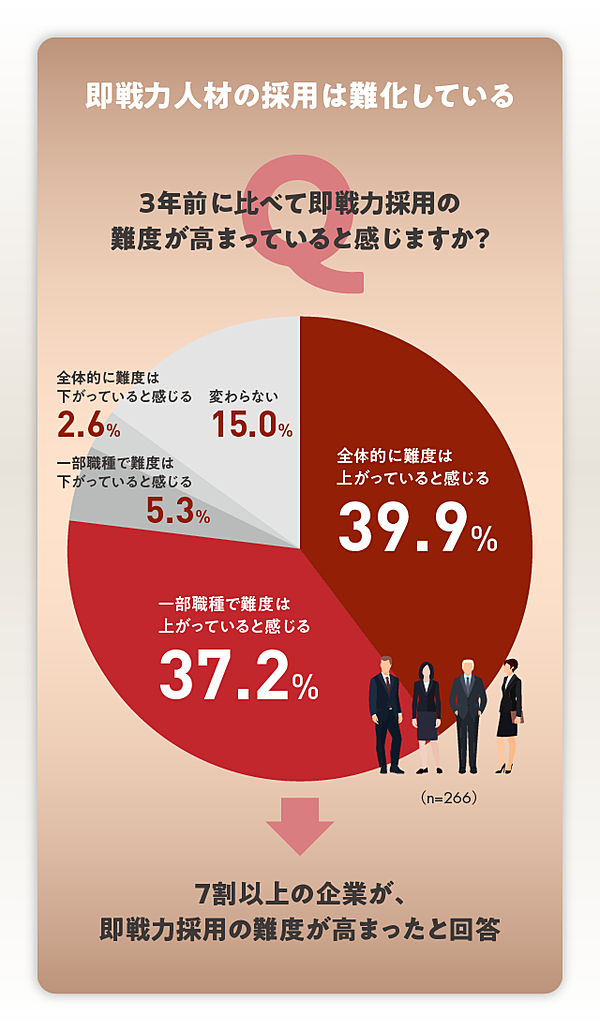

中でも難しいのが、経験やスキルを十分に備えた「即戦力人材」の採用。

私たちが昨年実施した調査でも、「3年前に比べて即戦力人材の採用の難度が高まっていると感じますか?」という設問に、70%以上の企業が「はい」と回答しています。

理由はいくつかありますが、1つ大きいのは歴史のある大企業も、即戦力採用に力を入れ始めたことです。

背景には、DXニーズの急伸や、それに伴うビジネス全体の見直しなどがあります。

これまで、大企業の中途採用といえば、空いたポストに対して適任者を探す「欠員補充」の手段と捉えられていました。

しかし、ビジネス構造の転換が進み、すぐに活躍できる即戦力人材の採用ニーズが拡大する昨今では、企業の中途採用は「常に優秀な人材を探す」活動にシフトしています。

特に30〜40代、場合によっては50代の経験豊富な候補者の採用に取り組む企業が増えているのです。

また、コロナ禍などの有事を経て、求職者のキャリア意識も変化しています。

私たちが実施した調査では「企業に依存しない主体的なキャリア形成が重要だと思いますか?」という設問に対し、なんと98%の方が「はい」と回答。

自らキャリアを築く重要性は各所で語られているとおりですが、即戦力人材のほとんどが「この企業で働く理由」を求めている事実を、改めて認識する必要があるでしょう。

「企業が働く人を選ぶ」のではなく、「働く人から企業が選ばれる」時代になった──。

このパラダイムチェンジをきちんと受け止め、主体的に採用戦略や人材戦略を立てられるかどうか。それが、今後ますます重要になっていくと思います。

10年で急成長を遂げたビズリーチ

こうした市場の変化に相対しながら、ビズリーチも10数年ほどビジネスを展開してきました。

ありがたいことにスカウト可能会員数は152万人、導入企業数は累計1万9千社を超え、多くの求職者や企業にサービスをご利用いただいています(2021年1月末時点)。

ビズリーチのはじまりは、年収1,000万円以上のハイクラス人材をターゲットにした、日本初の「求職者課金型」の転職サイトです。

「求職者が利用料金を払う」という型破りなコンセプトでしたが、「他の転職サービスでは出会えないような求人がそろっている」という触れ込みで、次第にユーザーから支持いただくようになりました。

そして、それに呼応するように掲載企業数も増えていき徐々にターゲットとする年収帯を広げながら、現在に至ります。

日本の採用市場を「可視化」したい

ローンチ当時から一貫して、ビズリーチの根本にあるのは、「日本の採用市場を可視化したい」という思いです。

それまでの日本の人材ビジネスは「紹介業」が一般的でした。

主に、企業から大量に寄せられる求人をエージェントが候補者と引き合わせることで成功報酬をもらうビジネスです。

ですが、候補者の数に比べてあまりにも求人の数が多すぎるという問題もあった。

結果、紹介を待つしかない企業は、条件に該当するすべての候補者に会うのはどうしても難しかったのです。

iStock:PeopleImages

私自身、ビズリーチに転じる前はヘッドハンターをしていましたが、どんなにいい紹介ができたと思っても、「このマッチングが本当にベストだったのか」「実は機会損失があるかもしれない」という気持ちは少なからず抱えていました。

そんな中、ビズリーチが革新的だったのは、企業が直接スカウトを送るなど主体的な採用活動を意味する「ダイレクトリクルーティング」を推進したことにあります。

ECプラットフォームの登場で、個人がメーカーと直接取引できるようになったように、転職市場でも企業と個人が直接やり取りできるような状態をつくったわけです。

世界に目を向ければ、LinkedInなどを筆頭に、当時から企業と個人が直接やり取りすることは当たり前でしたが、日本にはそうした文化がなかった。

そのため、サービスの立ち上げ当時は「日本では絶対そんなビジネスモデルは成功しない」「企業が直接データベースを使うなんてあり得ない」と言われたこともありました。

ですが、そこから数年でダイレクトリクルーティングは時代の流れを受けて、「新たな採用活動」として確実に根付きつつあります。

それも、既存の人材紹介の代替ではなく、紹介と併用するかたちで、です。

自社が本当に求める人材を、企業が自らの手で探せる。そうした企業からのメッセージを、候補者が直接受け取れる。

「採用市場を可視化する」という旗のもと、プラットフォーマーとしてこの2つを実現してきたのが、ビズリーチというサービスです。

今こそ「攻めの採用」にシフトする時

ダイレクトリクルーティングを実践し、企業が自社の求める人材に直接アプローチする。

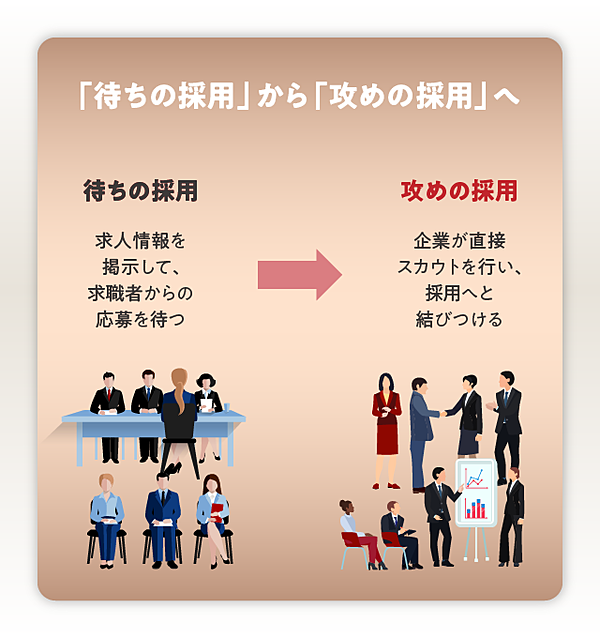

私たちはこれを、求人を出したあとは応募やエージェントからの紹介を待つ「待ちの採用」と比較して、「攻めの採用」と呼んでいます。

「自社に必要な人材は、自分たちで採用する」。

言葉にすると当たり前だと思われるかもしれませんが、これまではインフラが整っていないこともあり、実現できている企業は決して多くありませんでした。

とりわけ、大手企業の場合はネームバリューを武器に、転職サイトに求人広告を載せれば一定の人は集まっていたため、わざわざ自社からアプローチする必要がなかったとも言えます。

ですが、冒頭で申し上げたとおり、採用競争はますます激化しているうえ、求職者のキャリア意識もより能動的になっています。

これからは、自社が「どんな人材を求めていて」「どんなビジネスを創っていきたいのか」。それをきちんと発信し、求職者に届けられなければ、選ばれない時代が来たのです。

加えて、昨今は既存の産業の枠を超えたビジネス参入が増えてきています。

たとえば、電気自動車市場の拡大を受け、近年は自動車メーカーだけでなく、IT企業をはじめとした異業種が参入を表明していますよね。

このように、産業のライフサイクルがどんどん早くなっている。だからこそ、多くの企業が新たな領域に踏み出さざるを得なくなってきています。

となると、新たな領域ですぐに活躍できる人材を採用しなければなりません。

iStock:maruco

もちろん、採用競合の顔ぶれも従来どおりとはいかなくなり、IT企業や外資企業など、さまざまな企業が競争相手になります。

もはや企業は「待っている」だけでは、新たな領域に挑むための人材を採用できない、というわけです。

さらに、活躍している人であればあるほど、待遇も良いでしょうし、よっぽどの事情がない限り辞める理由がありませんから、転職顕在層だけでなく、潜在層に対してもアプローチが必要でしょう。

その意味でも、「攻めの採用」が求められる。今後は、多くの企業が業界の枠を超えて自社の強みをアピールすべき時代になっていきます。

トップ自らが動かない企業は採用もうまくいかない

では、「攻めの採用」を具体的にどう進めるべきか。

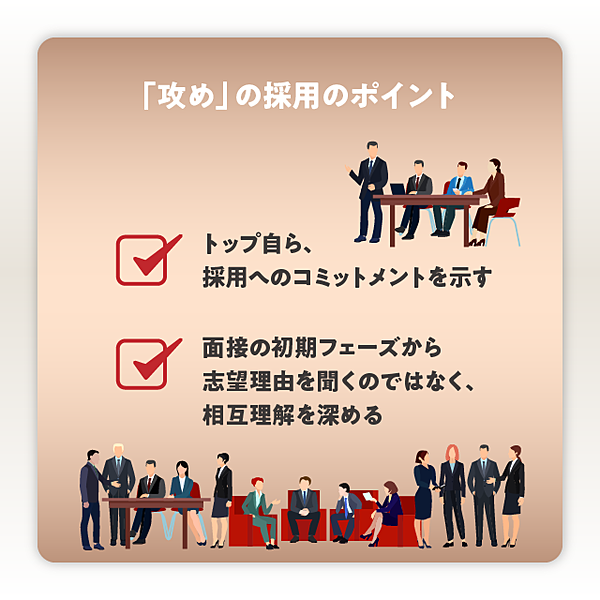

詳しくは、後日公開する連載の2本目でお話しできればと思いますが、最初の一歩は「トップが動くこと」に他なりません。

社長をはじめとした経営層、優秀な人材を求めている事業の責任者が自ら採用にコミットする。

逆に言えば、トップが自ら動かない企業で、採用がうまくいっている企業はないと断言できます。

まずは、トップが「攻めの採用をするぞ」と大号令をかけ、自らもスカウトを送る、リクルーティングの場に顔を出す、など行動で示していく。

トップの意気込みが、現場を動かす一番の原動力になります。

また、「攻めの採用」を実践するにあたり、面接の仕方など、採用に対する根本的な姿勢を全社的に見直す必要があります。

応募がたくさん来ていた時代であれば、面接は「では、これまでの経歴と志望理由をお聞かせください」という質問からでよかった。

ですが、「攻めの採用」においては、少なくとも採用の初期フェーズでこれはご法度です。

こちらから声をかけているのに、「なぜうちに入りたいんですか?」って聞くのはちょっとおかしいですよね。

この場合は、まず相手の話に耳を傾け、お互いの求めるものをすり合わせるようなコミュニケーションをすべきでしょう。

と、こんな具合にすべてをいきなり変えるのではなく、少しずつできることから採用のあり方を変えていくのが「攻めの採用」への第一歩です。

もちろん、意識を変えなくてはならないのは、企業だけではなく、ビジネスパーソンも同じです。

外的環境がめまぐるしく変化しているからこそ、働く人それぞれが、自らの現状に注意を向け続けていく必要があるでしょう。

特に、今はたった1年で「価値がある」とされるものが変化する世の中です。

1年前に「価値がある」と思ってアウトプットし続けていたものが、いつの間にか陳腐化してしまっていた、という事態もあり得る。

だからこそ、私たちは転職サイトなどを活用したキャリアの“健康診断”をおすすめしています。

転職意欲の有無にかかわらず、定期的に職務経歴書を更新して待ってみる。すると、経歴書を見て興味を持った企業やヘッドハンターからのスカウトが届きます。

転職市場は需給のバランスで成り立っていますから、そこで届いたメッセージの数や内容で、簡単に自身の市場価値も把握できる、というわけです。

身体の健康診断と同じように、客観的なデータや他者の目を通して、自らの今を知るだけで、キャリアの解像度はぐっと上がります。

会社も個人も、互いを選び、選ばれる状態へ

繰り返しになりますが、これまでは「会社が個人を選んでいる」という一方的なベクトルで雇用が成り立っていました。

しかし、キャリアが多様化した現在においては「会社も個人も、互いを選び、選ばれている」状態にある。

企業側も「働く人に選ばれなければならない」という意識を、より強く持たなければならないと思っています。

多くの企業と接する中で、大きな魅力があるにもかかわらず、それが求職者に伝わっておらず「もったいないな」と感じることがあります。

中には、求職者に「中途採用をしている」という事実さえ伝えられていない会社もあるくらいです。

ビズリーチは、規模や知名度に関わらず、企業の主体的な行動で、優秀な人材を採用できるサービスです。

私たちは、採用の支援を通じて、企業の成長を支えられるサービスであり続けたい。

だからこそ、今後も「ダイレクトリクルーティング」の重要性を啓蒙し続けます。

企業が採用を強化したいと考えたときに、「すぐに優秀な即戦力人材に出会え、採用できる」サービスであれるよう、今後も成長し続けたいと思います。

構成:鷲尾諒太郎

デザイン:藤田倫央

撮影:小池彩子

編集:高橋智香、樫本倫子

デザイン:藤田倫央

撮影:小池彩子

編集:高橋智香、樫本倫子

株式会社ビズリーチ | NewsPicks Brand Design