2022/3/28

【シニア危機】「働かないおじさん」はなぜ再生産されるのか

NewsPicks Brand Design / Senior Editor

若い社員に比べて高収入にもかかわらず、それに見合った働きをしない中高年を「働かないおじさん」などと揶揄する向きがある。「窓際族」のような言葉は1970年代から使われており、中高年の不活性化問題は日本企業が長く抱える持病のようなものといえるだろう。

なぜ、「働かないおじさん」は再生産され続けるのか? 少子高齢化が続き「70歳まで働くことが当たり前」になるこれからの時代に、企業はどのようにシニア人材を生かせるのか?

社会の構造問題としてシニア人材の調査研究に取り組むパーソル総合研究所の小林祐児氏に聞く。

- 「働かないおじさん」を生み出す構造

- 42.5歳で訪れる「出世の天井」

- 雇用の流動化は「願望」だった?

- 【核心】「変化適応力」の育て方

- 「内部労働市場」を流動化せよ

「働かないおじさん」を生み出す構造

── パーソル総合研究所では、シニア人材の就労意識や働き方についての調査を継続的に行っていますね。特に40代を境に働く意欲が低下する人が多いというレポートを興味深く読みました。

小林祐児 いわゆる「働かないおじさん」の議論は今に始まったことではなく、1960年代、70年代からすでにありました。これは日本企業が長く苦しんできた持病みたいなものです。

ただ、論調としては「高収入なのにパフォーマンスをあげていない」というやっかみ混じりで、制度や環境の議論よりも「個人の意識」の問題に帰責し続けています。そうした中高年のことを「妖精さん」や「ウィンドウズ2000(※)」と揶揄する言説もその表れでしょう。

※「年収2000万円以上の窓際族」の意

これが続く限り、シニア人材活用の問題は解消できない。さまざまなデータや歴史をひもとくと、日本の住宅政策や、企業の人事システム、長時間労働問題など、複合的な要因が見えてきます。

私はこうした問題を再生産し続ける「構造」にこそ、目を向ける必要があると考えています。

── 構造的な問題が解消されない限り、働かないおじさんは再生産される。つまり、いま中高年を揶揄している20代30代も、将来そうなってしまう可能性があるわけですよね。

そのとおりです。特に今の30代、40代は、より真剣にこの問題を捉えたほうがいい。なぜなら、少子高齢化によって70歳まで働くことが当たり前になりつつあることを踏まえると、より長い期間、モチベーションを維持し続けないといけないからです。

しかも、経済状況もかつての高度成長期のような右肩上がりではありません。景気後退期に企業の早期退職募集によるリストラの槍玉に挙げられるのは、日本では常に中高年。

つまり、国からは社会を維持するために「働き続けろ」と言われ、一方で企業からは戦力外のような扱いを受けてしまうわけです。このような板挟み状態で、果たして40歳からの30年間を前向きに働き続けることができるでしょうか。

── それに、かつてのように勤続年数に応じて収入が上がるわけでもありません。

すでに企業は、ミドル・シニア層の“上がり過ぎた処遇”を何とかして下げる方向に舵を切っています。1970年代以降に増やし過ぎた管理職の数を減らして組織のフラット化を進めたり、年功に応じて上昇カーブを描く賃金形態を見直したりしてきました。

1990年代以降に流行った成果主義や現在のジョブ型雇用の流行も、背景には賃金カーブのフラット化という企業側の狙いが透けて見えます。

42.5歳で訪れる「出世の天井」

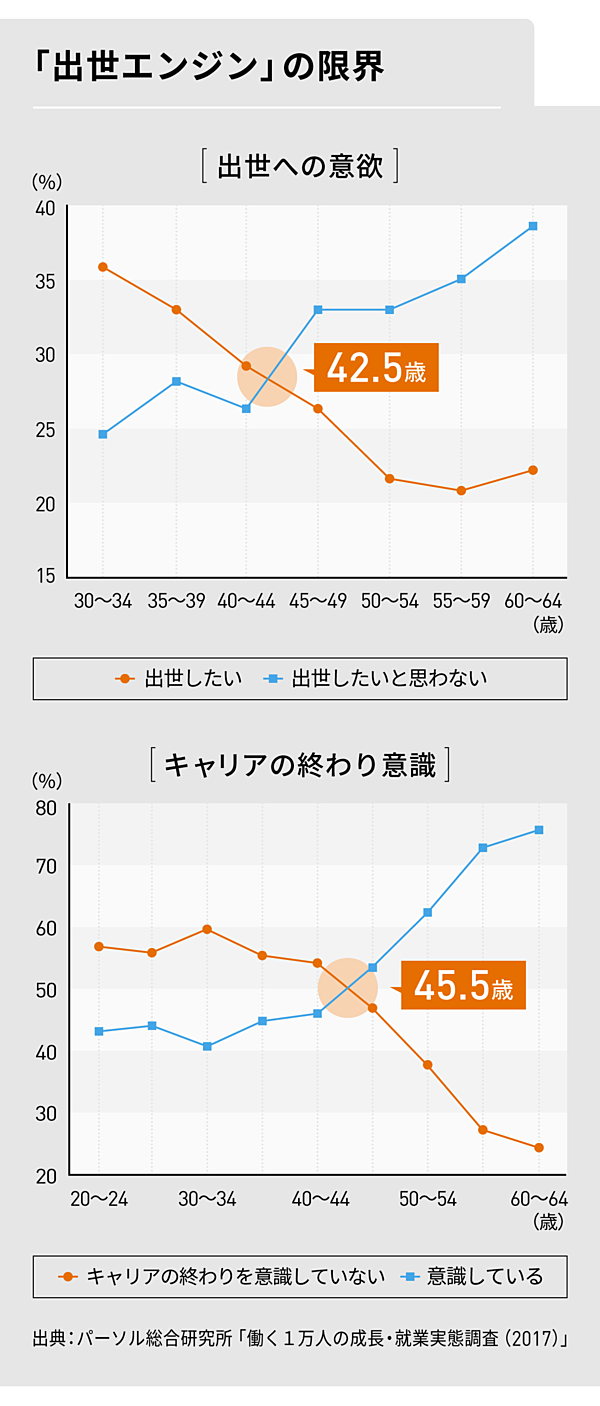

── パーソル総合研究所の調査によると、42.5歳を境に出世意欲が逆転する。「出世のためにがんばる」ことができなくなるわけですよね。

そうですね。ただ、私はそもそも、40代まで出世をモチベーションのエンジンにし続けることこそが異常だと考えています。

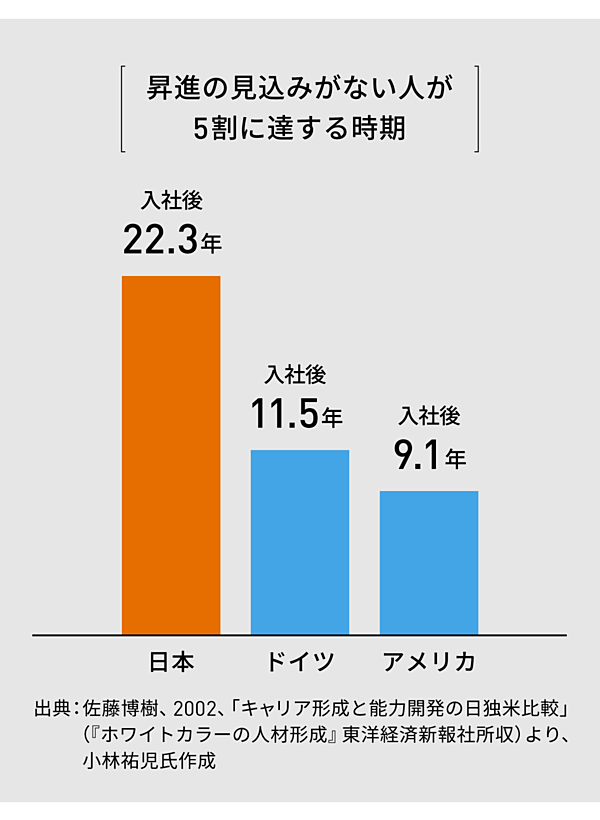

なぜなら、他国ではよりシビアにエリート/非エリートが分断されていて、30歳くらいで出世の天井を悟る人が大半だからです。

昇進の見込みがない人が5割に達する時期を調べた調査によると、日本は入社後22〜23年後なのに対し、ドイツは約11年、アメリカは約9年でした。

この結果からは、出世への意欲を40歳過ぎまで維持できていることが、いかに特殊であるかがわかります。そして、この背景には日本ならではの特徴的な雇用システムがあります。

── どんな特徴があるのでしょうか。

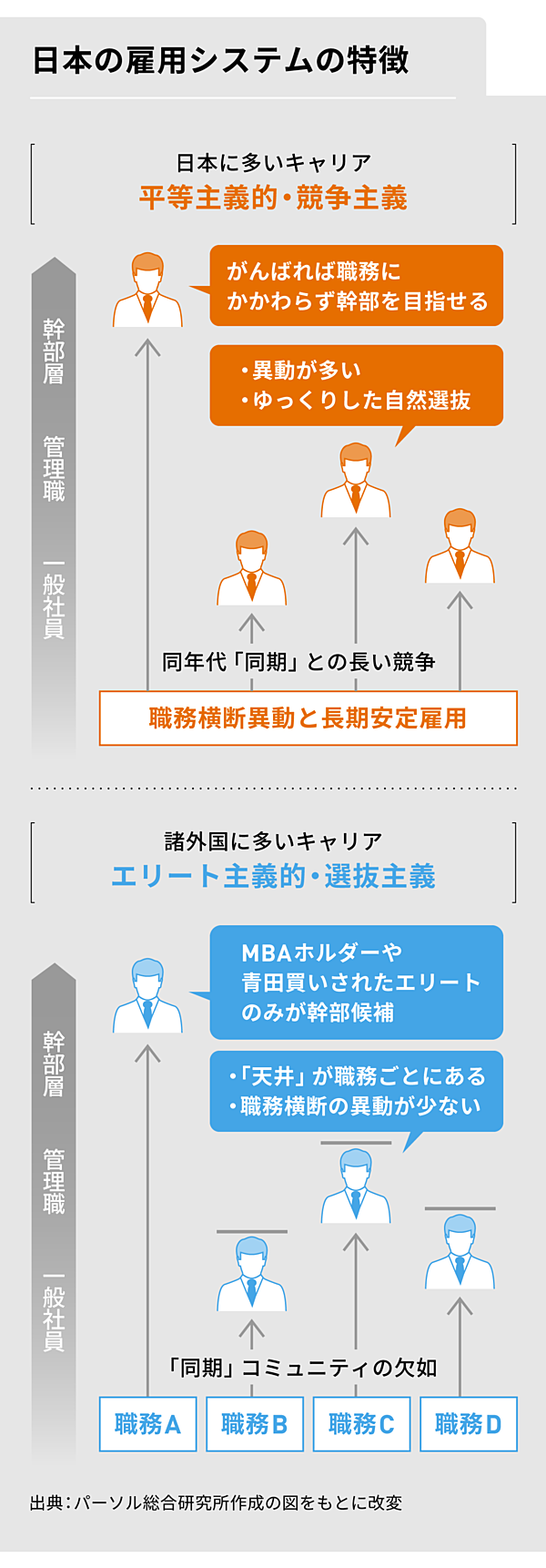

「新卒の一括採用」から始まる「平等な昇進レース」です。日本では、4月に入社し、よーいドンで出世競争が始まる。“同期”という共同体を作り、全ての総合職を幹部候補として扱い続けるのは、世界的に見ても特殊なシステムです。

平等主義のようでいて、同時に競争主義的でもあります。自然選抜のゆっくりとした出世レースを強制され、それが20年も続くわけですから。

「仕事より家庭だ」と言ってレースから「抜ける」選択はもちろん可能ですが、デフォルトになっているのは、同期みんなで切磋琢磨し続けること。私はこのレースを「オプトアウト方式」と呼んでいます。

── オプトアウト……つまり拒否を表明しない限り参加させられるんですね。欧米の企業ではどうなんですか。

アメリカのようなジョブ型雇用の国では、職種ごとにポストの数が決まっている。ある程度は最初から、その組織での出世の天井が見えています。

そこからキャリアアップしようと思う人は転職をしたりスキルを磨き直したりしますが、大半は早い段階で出世の意欲を捨て、ワーク・ライフバランスの充実へとシフトしていく。そうした人の処遇はあまり上がりません。

つまり、出世というモチベーションを失っても、人生の中に代替できるものがしっかりとあるわけです。

日本の問題は、出世以外のオルタナティブがないことです。20年間突っ走ってきたのに、最後の15年や20年でそれを埋め合わせる何かを探せと言われても、相当難しい。「代替のなさ」こそが、本質的な問題です。

一概にどちらの仕組みがいいとは言えませんが、日本のように「仕事内容」にひもづかない会社内の昇進が優先事項になりやすいシステムだと、専門的なスキルの取得を目指しにくかったり、職業的なアイデンティティが育ちにくかったりします。これらはいずれも「仕組み」の問題です。

にもかかわらず、中高年になってから突然「キャリア自律」を求められ、「会社の外にも選択肢を持ってほしい」などと言われてしまう。人材マネジメントの構造的な問題にまったく手をつけないまま、個人のモチベーションの問題に帰責させてしまうのです。

「働かないおじさんが悪い」「組織に依存している人は時代遅れだ」とよく聞くけれど、そういった “お説教の言説”では人は変われない。20年後には、そうやって後ろ指をさしていた人たちも、「働かない」側として会社から指をさされることになります。

雇用の流動化は「願望」だった?

──複業や転職、雇用の流動化みたいな話も聞きますが、日本の社会や雇用形態は出世以外の選択肢を増やす方向に進んでいるのでしょうか。

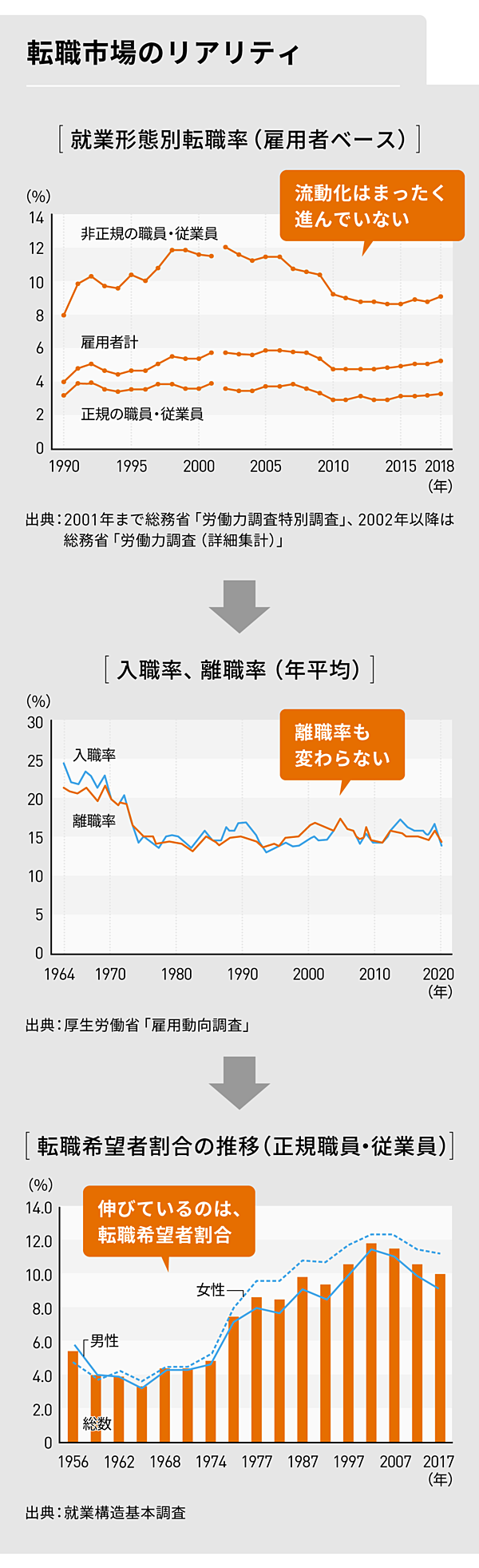

私はその前提に疑問があります。なぜかというと、長期のデータを見ても転職率や離職率はほとんど変わっていないんですよね。景気の波に左右されて、数年単位で上下し続けているだけです。強いて言うなら、「転職希望者」の割合だけは増加していますが。

また、日本では欧米社会のように学び直しやリスキリングの門戸が開かれているわけでもない。実態として流動化は進んでおらず、「なんとなく転職したい人」だけが増えている。この問題の根深さを感じませんか?

── ええ、現状への不満だけが増大しているようにも見えます。出世の天井を見たミドル層が、仕事への意欲やパフォーマンスを維持し続けるには何が必要でしょうか。

私は、なにより「変化適応力」だと考えます。

これは、未来に訪れるであろう変化に対し、「自分は変化に対応して活躍できる」と信じられる力のこと。「変化への自己効力感」とも言い換えられるでしょう。

今、人事管理の学術研究の世界では「心理的資本」というコンセプトが注目を集めていますが、その一つとしても捉えられます。

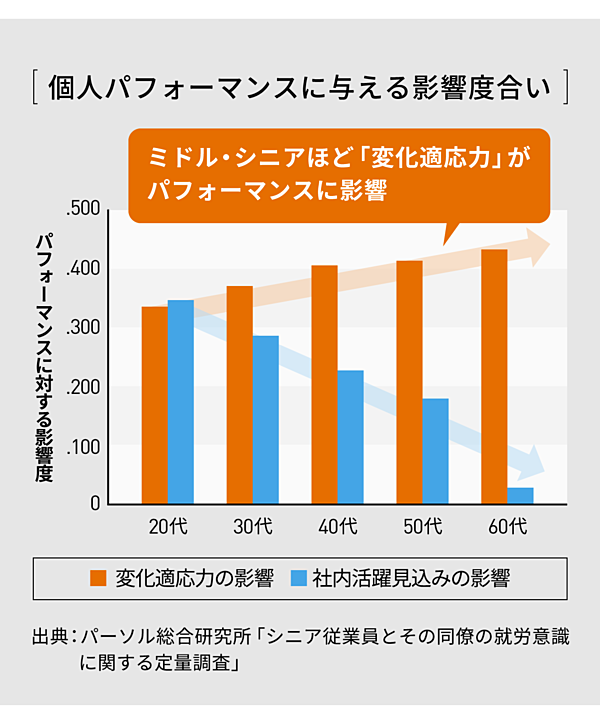

パーソル総合研究所で「出世(社内活躍)の見込み」と「変化適応力」が個人のパフォーマンスに与える影響度合いを調査したところ、20代まではどちらも高い影響を与えていました。

ところが、30代を過ぎた頃から「社内活躍見込み」の影響度合いは下がっていき、40代以降は激減します。それに対して、「変化適応力」のほうはむしろ、年齢を重ねれば重ねるほどパフォーマンスに与える影響度合いが上がっていくんです。

このことからも、「変化適応力」こそが、40代以降が自律的なキャリアを歩むベースになると私は思います。

企業は中高年に“お説教”をするのではなく、変化に対する自己効力感を育てるか、少なくとも下げないようなマネジメントをするべきなのです。

【核心】「変化適応力」の育て方

── 変化適応力を育てるマネジメントとは、具体的にどのようなものでしょうか?

まず効果的なのは、ナラティヴ・アプローチ。キャリアについての対話です。

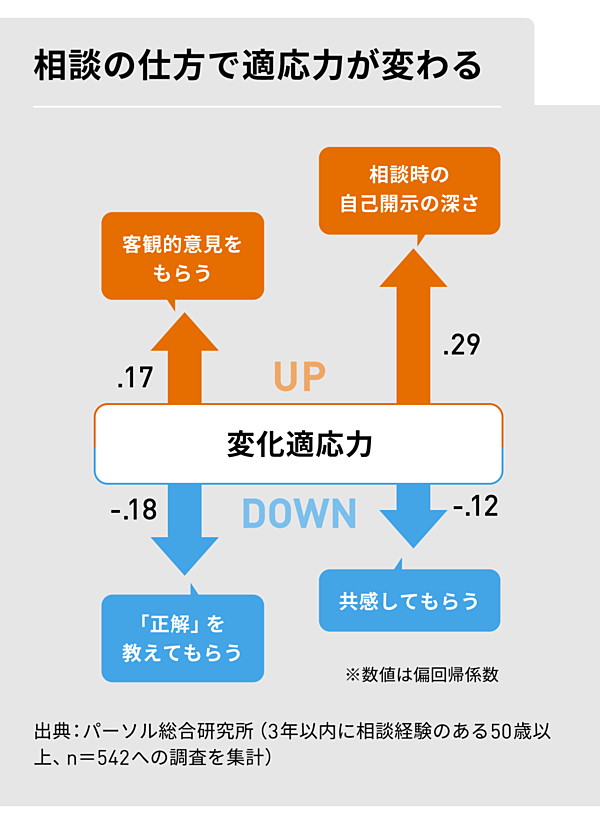

私たちの研究では、特に「上司」や「キャリアアドバイザー」「仕事関連の友人・知人」といった相手と、自分のキャリアや仕事について対話をしている人ほど、変化適応力が高いことがわかっています。

一方で、「同僚」や「プライベートな友人・知人」「家族」と対話をしても、あまり変化適応力は上がっていません。

対話の仕方も重要で、相談相手に「共感してもらう」「“正解”を教えてもらう」といった態度で臨む人は、むしろ変化適応力がマイナスになってしまうのに対し、「客観的意見」をもらおうとする人は対話がプラスに働くことがわかりました。

ということは、近しい人と内輪の会話をしていても何も変わらない。例えば居酒屋で同僚と愚痴を言い合って傷をなめ合ったところで、自分の状況を新たにしようという心持ちにはならないんです。

それよりも、上司や、社外のキャリアアドバイザーなどに自分の仕事ぶりやキャリアについて客観的な意見をもらうことのほうが効果的です。

── 「変化適応力にプラスになる対話」の機会を、マネジメント側が積極的に用意することも大事ですね。

そう思います。この20年、企業も人事も「人材が大事」と言い続け、キャリア開発室のような部署を新たに設ける動きが見られました。

しかし、あまり成果が出ていないのは、肝心の「対話」をする相手と機会が圧倒的に不足しているからです。

実際、キャリアカウンセラーのような専門家を立てて対話の機会を設けている企業は、全体の1割にも満たない。そして、それを希望する従業員もとても少ない状況が続いています。

私はこの対話への支援を手厚くすることが、企業が「中高年の不活性化問題」を解消する処方箋の一つだと考えています。

ミドル以降のキャリアについては、「will」や「やりたいこと」がしばしば強調されますが、多くの人は「やりたいこと」など明確に持っていません。

そうした意志は、他者と「話す→意見をもらう→また話す」という対話のプロセスの中から生まれてきます。そのプロセスを飛ばしたままwillを期待しても難しいでしょう。

── こうしたいという意志を育むためにも対話が重要なんですね。

そのうえで、シニア人材を外部に流出させるのではなく、社内で流動化させること。企業における「内部労働市場」を流動化することがもっとも重要ではないでしょうか。

「内部労働市場」を流動化せよ

── 内部労働市場の流動化というと、ジョブローテーションのようなことですか。

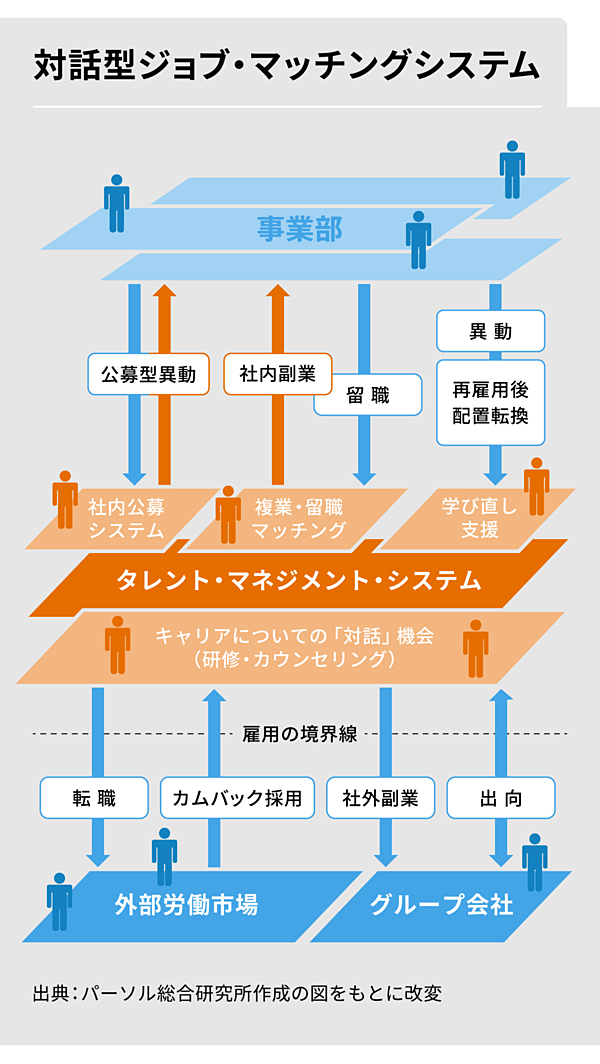

伝統的な定期異動の仕組みを、「対話型ジョブ・マッチングシステム」としてアップデートする必要があります。

日本の企業はそもそも企業主導で組織内異動を多く行います。これは組織運営にはメリットが大きい一方、さまざまな弊害も生じている。

いつ異動になるかわからないため計画的なキャリアを描きづらいうえ、仕事内容の決定権を経営側に握られているので、変化適応力が育ちません。

では、具体的に何を改善するべきか。

まずは、キャリアパスの透明性を高めることです。社内の「どこ」に「どんな」ポジションがあって、そこに行くためには「何を」すればいいのか。これを具体的に、クリアにすることですね。

そのうえで、社内異動の決定権を経営主導から従業員側へ移していく。従業員の好き勝手に異動させるということではなく、「対話」をベースにして、ともにキャリアを探索していくのです。

── なるほど。そうすれば、外に出なくても自発的にキャリアパスを描きやすい。まず社内に目を向ければ、スキルを拡張できる部署があるかもしれません。

もうひとつ必要なのは、人材育成システムの見直しです。

現状の日本の人材育成は、圧倒的に新入社員に偏っています。4月に入社した新卒社員を、ゼロから育てる。名刺の渡し方から教えるなど、ものすごく手厚い。

しかし、それ以降はせいぜい管理職になる際に研修を受けるくらいで、マネジメントコースから外れた社員は、社内教育を受ける機会がほとんどなくなってしまう。

パーソル総合研究所では、変化適応力を高める研修や学び直しの支援を含めた「対話型ジョブ・マッチングシステム」の構築を提案しています。シンプルに言うと、“キャリアについての対話によって従業員の意思を刺激し、社内のジョブ・マッチングに役立てていく”というものです。

公募型の社内異動や、学び直し支援などの制度を設けている企業はありますが、いくら制度を作ったところで全体が有機的に結びついていないと、うまく機能しません。

また、人事担当者が社員一人ひとりと対話を行い、前向きなキャリアビジョンを描いたとしても、事業部が乗り気にならなければ人材流動も進まない。なぜなら、優秀な社員であるほど、事業部としては別の部署に取られてしまうと困るからです。

── そうやって人材を囲い込んでしまうと、変化適応力のないシニアが生まれ、いつしか“働かないおじさん”になってしまうかもしれない。ここまでの話がつながりました。

重要なのは、一人ひとりの人材のキャリアを長期的に捉え、今の業務や事業部単体の利益を超えて、企業全体として機会創出やマッチングに取り組むことです。

このシステムが回り始めれば、社員の変化適応力は蓄積されていきます。結果として、数年で燃え尽きるような働き方ではなく、熱量を保ちながらパフォーマンスを発揮しやすい人材と環境が生まれる。そして、結果的には年をとっても会社の外に出てやっていける人が増えるでしょう。

経営、人事、事業部がそれぞれに動き、補い合うことで、こうしたシステムは機能します。個別の制度や研修をパッチワークのように切り貼りしたり、各レイヤーが意思疎通できていなかったりする状態では難しい。

こうした一枚絵のグランド・デザインを描き、社内を説得し、「何のため」に制度を入れるのか、何のために対話機会を創るのかをクリアにしてから進めたいところです。

これが、私の考える、企業にとっても社会にとっても喫緊の課題である「シニア人材活用」の処方箋。不毛な“お説教モデル”はやめて、まずは会社が変わるところから始めてみてはいかがでしょうか。

執筆 榎並紀行[やじろべえ]

デザイン Seisakujo inc,

編集 宇野浩志