2021/8/26

なぜ人事DXするのか。一丁目一番地は「個の成長」

プラスアルファ・コンサルティング | NewsPicks Brand Design

自社の“ヒト”の力をいかに最大化し、事業成長につなげるか? これからの組織マネジメントにおいて、その必須条件となるのが人事領域のDX──「人材データ」と「テクノロジー」の活用だ。

6月25日に開催された「組織マネジメントには“科学”が要る」から、HR領域の最先端の人事DXのナレッジを学ぶ2つのセッションをレポートする。

INDEX

- 【セッション#01】データドリブン人事には“マーケ思考”が必要だ

- 従業員満足度を追求する「人自部」

- 「人にフォーカスする」という共通項

- 機能を超えた人事へ

- 【セッション#02】大企業を変革する“人事DX”実践戦略

- 社員のスキルを可視化する、本当の意味

- 人事の本質は「自分のために働く」の支援

【セッション#01】データドリブン人事には“マーケ思考”が必要だ

人事DXによる科学的な人事マネジメントや組織運営の前提となるデータ活用。そこで必要となるのが、データを読み解き、それに基づいた戦略立案をする「マーケティング思考」だ。

セッション#01では、人事データ活用の先進企業ZOZOで人事を統括する清水俊明氏、科学的人事のソリューション「タレントパレット」を展開するプラスアルファ・コンサルティングの鈴村賢治氏と、データドリブンな人事のあり方を探る。

セッション#01では、人事データ活用の先進企業ZOZOで人事を統括する清水俊明氏、科学的人事のソリューション「タレントパレット」を展開するプラスアルファ・コンサルティングの鈴村賢治氏と、データドリブンな人事のあり方を探る。

従業員満足度を追求する「人自部」

清水 ZOZOには「人事部」がありません。代わりに「人自部」を置き、社員が自分らしく、ありのままの自分を生かせる場づくりを、コンシェルジュのように寄り添って支援しています。

誰かに仕える仕事ではなく、ZOZOで働くことが生活の一部として自然なこと、自分ごとだと思える。そんな社内風土の醸成を目指しています。

もともと私はマーケティング業界で20年以上のキャリアを積んで、2010年にZOZOに入社。その際に立ち上げたのが、2つのコンセプトです。

1つは、お客さまと友だちのような関係になることを目指す「CFM(Customer Friendship Management)」。

そして会社と従業員、そして従業員同士も同様に、労使という主従関係や上下関係ではなく、フラットな関係であることを目指す「EFM(Employee Friendship Management)」です。

この背景には、ハーバード・ビジネススクールのヘスケット名誉教授らが提唱した「サービスプロフィットチェーン」という考え方があります。

これは、従業員満足が高まれば顧客満足も高まり、企業の利益も高まっていくという説です。

お客さまに対しても従業員に対しても、まずは満足度の追求があり、その結果、顧客ロイヤリティが上がってくるのです。

この実現のためにZOZOの人自部では、タレントマネジメントシステムで社員一人ひとりの特性や個性などの特徴を見極め、それを強みに転換できるように支援しています。

個々人の特性を生かすことがオンリーワンとなり、オンリーワンがナンバーワンに近づく道となると考えています。

タレントマネジメントシステムのほかにも、行動特性や思考傾向を可視化したり、2カ月ごとにエンゲージメントに関するサーベイを実施したり。組織やスタッフのアタマ・ココロ・カラダの状態を“健康診断”のように定期的に把握しています。

鈴村 社員の管理ではなく、個人のパフォーマンスを上げる支援という考え方が素晴らしいですね。世の人事部も、すべて「人自部」に変えたほうがいいのかもしれません(笑)。

ZOZOにも弊社のタレントマネジメントシステム「タレントパレット」を導入いただいていますが、これはそもそもマーケティングツールから生まれました。

弊社は、顧客のビッグデータを見える化するSaaS型のテキストマイニングを提供しています。タレントパレットは、この技術を応用して、人事戦略にもマーケティング視点を取り入れる──つまり、“科学的人事”を推進するソリューションなんです。

データ活用が進んでいるマーケティング領域に比べて、人事はまだデータ管理レベルにとどまっているのが現状。

属人的になりやすい人事業務を、データに基づいた科学的な意思決定ができるものに変えていかねばならないと感じています。

「人にフォーカスする」という共通項

──お二人は偶然にも、近いタイミングでマーケティング領域から人事領域へと移られています。DX文脈での親和性のほかに、何か通じる部分があったのでしょうか?

モデレーターは、NewsPicks Brand Design 初代編集長の呉琢磨が務めた。

清水 マーケティングと人事の大きな共通項として見えてきたのが、「人にフォーカスする」という点ですね。

マーケティングで、顧客の潜在的なインサイトを捉えるために人へとフォーカスしていった結果が、人事領域へのシフトにつながっています。

鈴村 マーケティングの定義はさまざまですが、私にとっても「顧客をとことん理解すること」が本質でした。

一方、それと同じ視点で社内を見たときに、社員が100人を超えた辺りから、一人ひとりについて知らないことだらけだと気づいたんですよ。

だからマーケティングでやるような、大量のデータから人をしっかりと捉えるという取り組みは、本来は社員に対してやるべきものなんじゃないかな、と。

人事DXというと、人事管理の効率化が目的になりがちです。しかし、そうではなくマーケティング視点で社員を理解していくことが、人材活用の近道だと感じています。

──なるほど。人を深く知ることの重要性が、マーケティングと人事で共通しているんですね。

鈴村 だからこそ、マーケティングのトップにいた清水さんに人事を任せたZOZOはすごい。先見の明ですよね。

清水 結局、お客さまも従業員も同じ「人」であり、心がある。

私が人事で最も大事だと思うのは、一人ひとりの心に寄り添い、なかでもその変化にもっと機敏に気づくことです。

半期に1度の面談であるとか評価の際ではなくて、その人が一番気づいてほしい重要な変化に、その場で会社が気づいてあげる。それが「ラポール(信頼関係)」を生むんです。

──マーケティングのゴールは売上を伸ばすことですが、人事の場合はどうでしょうか。

清水 マーケティングは本来「オーガニックグロース」が理想です。土台に自然成長できるビジネスモデルがあって初めて、販促や広告による相乗効果が生まれる。

同じように人事も、優れた人事制度や職場環境、適性のある職務内容といった土台が整った上で、社員のエンゲージメントが高まれば、ほかの人事施策も自然と効いてくるはずなんです。

土台が弱いまま、従業員の生産性や定着率を上げるためのトレンドワードに飛びつくのは、ちょっともったいないですよね。

機能を超えた人事へ

──人事はどうしても一方通行で差配するイメージがありますが、お話を聞くと、これからは双方向の関係が求められるのかもしれませんね。

清水 そうですね。スタッフと人事がお互いのナラティブを理解して初めて、対話や信頼関係という土台を築くことができます。

その土台づくりに役立つのが、科学的人事です。

鈴村 最後に決めるのは人間ですが、意思決定の精度を高めるのがデータ。

だから、仮説検証に必要なデータの蓄積も重要ですし、そのデータをどう活用するかが、これからの人事の課題だと思います。

IT化で効率化された分、人間が担う仕事のレベルも高度化しています。意思決定も同じで、精度を上げる努力をしなければ企業も人材も、今後生き残れません。

マーケティングのように日々データをロジカルに見ると同時に、ツールやシステムにはできない“人を見るセンス”も磨く。それこそが、経営や事業部門が求める人事のあり方だと思います。

こうやって人事が変わることで最も恩恵を受けるのが、そこで働く社員です。

これまでは数字だけだった評価指標が、本人の特性や強みもデータとして可視化されれば、人材抜擢や育成の新たなチャンスが生まれる。

そういうポジティブな変化がこれからどんどん起こっていくはずです。

清水 どの企業も最近、“人の力”を主軸にした経営戦略を重視していますよね。

現状のリソースでそれを実現しようと取り組むなかで、まさに鈴村さんがおっしゃるとおり、抜擢といった機会も増えてくるはずです。

それにはまず、経営やトップが人材の可能性を理解できているかが非常に重要になってきます。

経営層と人事部、事業部が三位一体となっていくためにも、従来の機能的な人事では立ち行かないでしょう。

鈴村 経営資本は「ヒト・モノ・カネ」から「ヒト・ヒト・ヒト」へと転換したと言われるほど、人材へのウエイトは高まっています。

事業ポートフォリオがあるように、人材のポートフォリオやスキルマップが、経営判断のスピードを上げる武器になっていくはずです。

【セッション#02】大企業を変革する“人事DX”実践戦略

続くセッション#02では、従業員数1万人超の規模でタレントマネジメントシステムを導入し、人事データ活用を実践する2社が登壇。

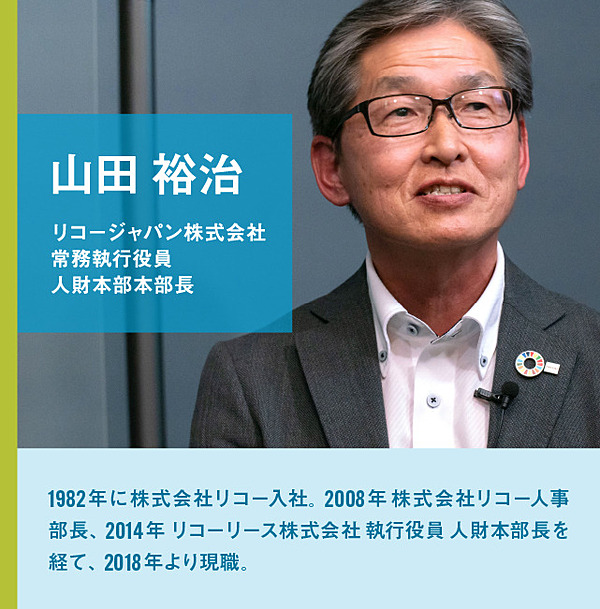

単体で1万6000人、グループでは4万8000人超の社員を抱える大和ハウス工業・能村盛隆氏と、全国351拠点に1万8000人の社員がいるリコージャパン・山田裕治氏の2名を迎え、大企業の人事DXの実像を語ってもらった。

単体で1万6000人、グループでは4万8000人超の社員を抱える大和ハウス工業・能村盛隆氏と、全国351拠点に1万8000人の社員がいるリコージャパン・山田裕治氏の2名を迎え、大企業の人事DXの実像を語ってもらった。

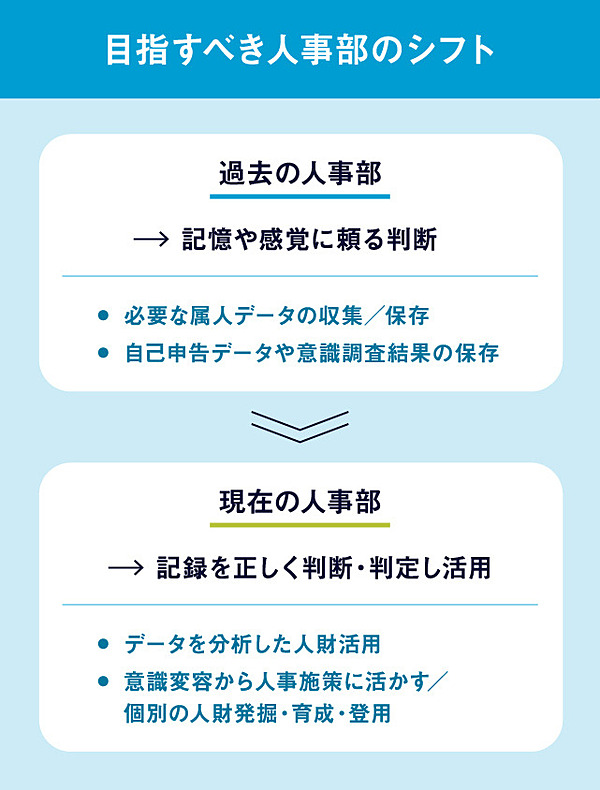

能村 過去の反省を込めて言いますが、今必要なのは、AIによる人事データの分析・活用だと考えているんです。

これまで弊社では、限られた人間の感覚や記憶に頼った、属人的な人事が起こることもありました。

そうした「記憶の人事」から「記録の人事」へのシフト。つまり、人事DXで埋もれてしまっている“人財”を見出して育成し、いかに活躍してもらうかが、生き残りのカギだと考えています。

また、ダイバーシティ&インクルージョンの潮流の中で、“脱・金太郎飴人材”も課題です。

変化に耐え得る人材・人事・企業となるべく、多様性のある人材の採用・育成が求められていると思います。

山田 リコージャパンには、絶対にブレてはならない経営の軸としているものが2つあります。

「社員がいきいきと誇りを持って働けること」と「お客さまから感謝される顧客価値企業であること」です。

従業員満足度の追求として、2016年には社長自ら面談を実施。全国58事業所、858人の社員の声に耳を傾けて、働き方改革に本格的に取り組んできました。

今申し上げたのがある意味、リアルで定性的な情報とするならば、2017年から毎年実施しているエンゲージメントサーベイは、デジタルかつ定量的な情報を取得する取り組みです。

私たちの考える人事DXは、データの分析・活用といった科学的人事のアプローチと、タレントマネジメントシステムやラーニングマネジメントシステムのようなHR Techの融合です。

社員の声をテキストマイニングし、客観的データとして課題解決に役立てるほか、スキマ時間の研修や過去のログに基づく1on1など、さまざまなシステムを活用して人事施策の効果を高めています。

社員のスキルを可視化する、本当の意味

──従業員の会社への要望が多様化するなか、組織の最適化には、どのようなデータが有用でしょうか?

能村 学歴や保有する免許資格といった属人的な項目は、現在の人事システムで十分に取れていると思います。

ただ、データは日々変化するもの。特に意欲やエンゲージメントは、その時々で大きく異なります。

重要なのは、それを必要なときに必要な状態で取得すること。そして、逐一変わるデータをAIで分析し、人事がどう使うかです。

山田 私はそもそも、データの可視化は人事のためではないと考えています。その目的は、個人が、さらには組織が自ら学習して能力を高めていくための「現状認識」にあります。

個人や組織の成長に向けたフィードバックが第一。ただ、それらのデータは組織や配置の最適化といった経営戦略にも極めて有効。使わない手はないでしょう。

──人材の状態が可視化されると、人事戦略も今までより遥かに解像度が高くなりそうですね。

山田 はい。弊社では3年前に「プロ認定制度」というものを導入しました。

これは各職種における“日本トップレベル”を定義し、そこに至るまでのレベルを、知識・技能・成果の3つの軸で判定。レベルアップに、社外検定や社内研修プログラムを紐付けています。

ハイレベルに到達した社員は、ロールモデルとして取り組みを動画で共有し、社内のモチベーションアップを図っています。

個人の成長が主目的のプロ認定制度ですが、能力レベルが細かく可視化されるので、人材配置や業績への影響の分析など、経営戦略にも多いに活用できるデータとなっています。

人事の本質は「自分のために働く」の支援

──同一性の高い集団から多様性のある集団への変化が進むなかで、大企業における人材の価値はどう変わってきているのでしょうか。

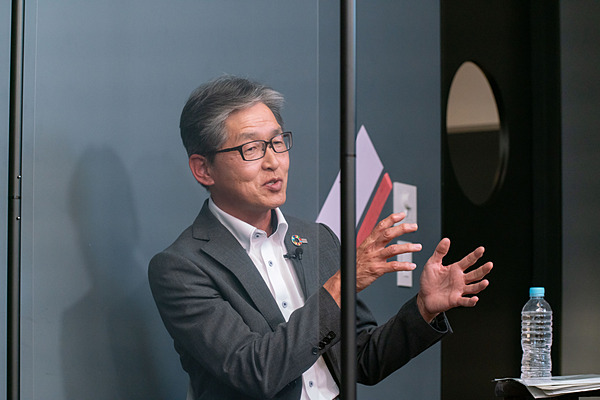

山田 これは大企業だからということではなく、企業主体から「社員が何を身につけ、どんなキャリアを築きたいか」が主体になったと感じます。

もはや主役は会社や組織ではなく、社員個人。そこをいかに支援するかが、人事の役割です。

能村 そうですね。以前は直属の上司が個人の可能性を見出してきましたけど、今はそうではない。会社全体で個人を見守り、どう育てるか検討できる環境が加速度的に整ってきていますから。

同時に、社員から見ても、会社に意思表示できるチャネルが増えた。そうやって挙がった多様な意見には、今後に生かすべきヒントも少なくありません。

──「個人の成長支援」が共通のキーワードとして挙がりましたね。こうした役割に合わせて、人事はどうアップデートしていくべきでしょうか。

能村 たしかに難度は上がっていますが、一貫して大切なのは、“適所適材”です。

事業会社である限り、まずは事業ありき。経営層がどれだけ適所、つまり事業を作っていけるかと同時に、人事で適材のアサインを進める。経営と人事は一体なんです。

そうした事業と人材のより良いマッチングのために、記憶に頼った人事ではなく、公平公正な科学的人事へとアップデートしていかねばなりませんね。

山田 先ほどお話ししたように、「人や組織の変化を支援し続けること」が、これからの人事の役割です。お金や時間ではなく、人こそが価値を生む時代に、人事の役割は極めて重要性を増しています。

我々のような大企業では「個の尊重」という言葉が、実態のない念仏のように唱えられてきました。でも、それがデジタルやテクノロジー、ビッグデータの活用で、企業規模を問わず実現できる時代になった。

「人生100年時代」といわれる今、会社人生はその人の一部に過ぎません。雇用の流動性も高まり、大企業にあっても終身雇用は前提ではなくなっています。

こうした意味でも、「会社を離れた後までつながる人生の支援」は、これからの人事部こそが挑戦すべき領域かもしれません。

撮影:林和也

デザイン:小鈴キリカ

編集:中道薫

デザイン:小鈴キリカ

編集:中道薫

プラスアルファ・コンサルティング | NewsPicks Brand Design