2021/7/19

【大逆転】苦境の地方宿、コロナ禍で起こしたSNS旋風

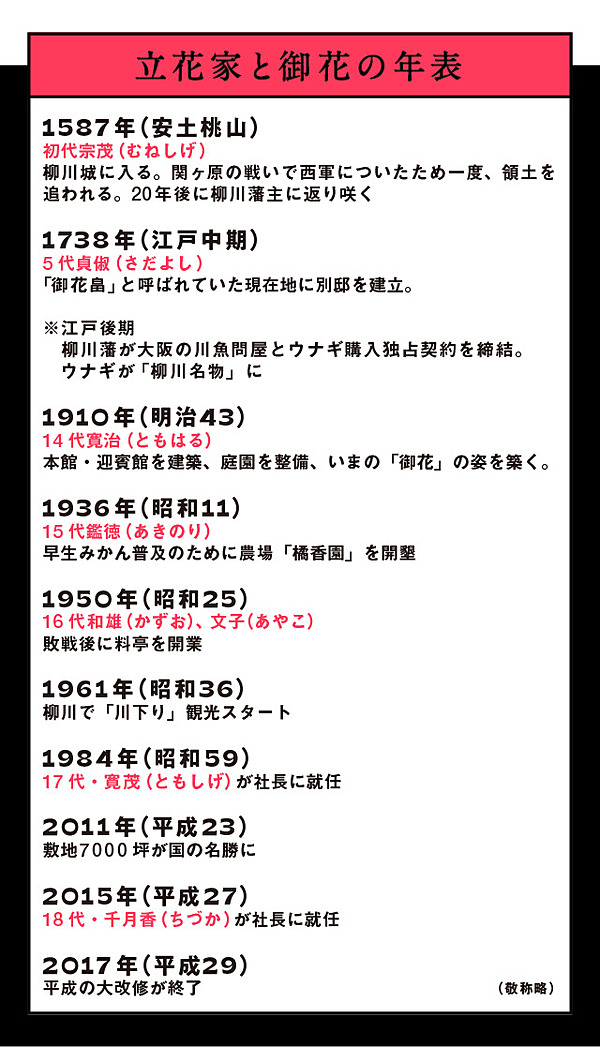

国指定名勝「柳川藩主立花邸 御花」(福岡県柳川市)。7000坪の敷地に建つ屋敷は戦後、そのまま料亭と宿に生まれ変わり、長く末裔が守ってきた。

コロナ禍による過去最大のピンチのさなか、立花千月香社長は前例のない人材の採用に踏み切り、大胆な取り組みでSNSに旋風を巻き起こした。

再生をかけたその軌跡を、インタビューでたどる。

本記事はNewsPicksとNTTドコモが共同で開発し、7月19日からスタートした新メディア「NewsPicks +d」の編集部によるオリジナル記事です。全5回連載のうち第1回目を一般公開しております。第2回目以降はNewsPicks +dでお読みいただけます。

NewsPicks +dは、NTTドコモが提供している無料の「ビジネスdアカウント」を持つ法人・事業所とその従業員向けのサービスです(詳しくはこちら https://uzabase.com/jp/news/newspicks-docomo-newspicksplusd/)。

NewsPicks +dは、NTTドコモが提供している無料の「ビジネスdアカウント」を持つ法人・事業所とその従業員向けのサービスです(詳しくはこちら https://uzabase.com/jp/news/newspicks-docomo-newspicksplusd/)。

コロナ禍で、全国の宿泊施設が危機に立たされていた2021年4月上旬。動画共有サービスTikTokで、ある宿泊施設を紹介する動画が投稿された。

古めかしい門がうやうやしく開かれると、そこには掘割に浮かぶ船頭つきの舟。宿の朝食の膳が用意され、浴衣姿のまま乗り込んだ客は、舟からの風景を愛でつつ、おにぎりをほおばる──。

「柳川藩主立花邸 御花」がこの春企画した宿泊プラン「お舟で朝食」の様子を撮ったものだ。

この動画は140万回再生され、「朝食」プランは5月末までの予約があっという間に埋まった。

普段なら宿でとる朝食を舟で楽しむ。コロナ禍を逆手に取り、施設と地域の魅力を詰めこんだこの戦略は、いかにして生まれたのか。

まずは、「御花」が伯爵家の邸宅から宿として再出発を始めることになった、戦後にさかのぼる。

伯爵家の再出発

立花:「お姫(ひい)様」と呼ばれた祖母・文子(故人)は一人娘でした。立花家の跡継ぎとして7歳から親元を離れ、東京の女子学習院へ通いました。

全日本女子テニス選手権ダブルスで優勝する腕前で、20歳のお祝いは当時全国で数面しかなかった赤土のテニスコートです。いまも「御花」に残っています。

文子さんは24歳のとき、帝室林野局に勤める和雄さんと結婚。初の実家入りでは、駅から8キロ離れた「御花」に向かう夫婦を乗せた米国車が走り、その道沿いは日の丸の小旗を振って出迎える人々で埋まったという。

立花:祖父母が柳川に戻ったのは敗戦から2年後(1947年)です。村長だった先代が公職から追放され「もうわしの時代じゃなか」と引退したからです。リュックを背負い、2人の子どもの手を引いて駅に降り立った2人を、出迎える者もいなかったといいます。

「お姫様」の起業

夫婦は、農地の強制買取、財産税、相続税の「三重苦」に見舞われた。農地100ヘクタール、東京の土地1万坪余の大半を手放し、さらに莫大な税がのしかかった。「御花」も身売り話が立ち消えとなり、解体にも金がかかるためそのまま残された。

立花:伯爵時代から「御花拝見」と称し旧士族に庭を時折みせていました。戦後になって「大広間を使わせてほしい」と求められ、地元の医師会や消防団の宴会場として貸し出し始めたのです。ところが受け取った謝礼が、財務事務所から「料亭の免許がないのに」ととがめられました。3万円の謝礼に追徴金1万2千円。「ならば、いっそ料亭でもしたら」と勧められて開業したのが1950年(昭和25年)です。

「殿様が料亭ば始めるとは聞いたこともなか」と地元で驚かれたが、7000坪の屋敷は料亭にうってつけだった。趣のある庭、大広間も有田焼の皿もある。「泊まれますか」と聞かれたり、酔ってそのまま泊まる客もいたりして、半年後には旅館も始めた。赤字続きでビールを買う金すらない時期を経て、高度成長期の1958年ごろには軌道に乗るようになった。

立花:地元の方々の求めにこたえているうちにサービスが増えていったようなものです。「殿(とん)さん」「お姫様」と呼ばれていた夫婦が、見よう見まねで踊り、酌もしました。そんな生活を送りながら6人の子を育てあげた祖母ですから、「何とかなるわよ」が口ぐせでした。

50年後、孫が家業を継いだ

三姉妹の次女だった千月香さん。もともと家業を継ぐつもりはなかった。「もっと広い世界へ出たい」と、心はいつも柳川の外を向いていた。

立花:父がロータリークラブにかかわっていて、たびたび海外の高校生が我が家に滞在していました。彼らに柳川弁を教えるのが私の役割でしたから、自然と海外に目が向き、高2のときオーストラリアの田舎町に交換留学しました。日本人はわたしだけ。ここの生活で「積極的にならないと人生は変わらない」と学びました。

大学を卒業後、商社系の携帯販売会社に就職した。最初の職場となった代理店の売上が都内ベスト10に入り、入社2年目でショップ責任者に抜てきされた。3年ほどで退職、1年の米国滞在を経て、1999年「御花」に社員として入社した。

立花:実家が旅館ですからサラリーマン生活が新鮮でした。「賞与って何?」と(笑)。

まだポケベルがあった時代です。「つながらない」「待たせすぎ」といった苦情にどう対応するか。チームをサポートしながらいかに効率よく回していくか。上司にも恵まれて、楽しく働いていました。

でもある日、気づいたのです。「私がいなくなっても、この会社がつぶれることはないな」と。

でも「御花」は違う。誰かが継がないと、なくなってしまう。

週休2日に反対されて「波風立てず」

入社した「御花」では、「現場を知ってほしい」という父の方針で、調理場で野菜や皿を洗うところから始めた。大型バスでやってくる客に、柳川名物のうなぎせいろ蒸しを1日1500食以上出す。厨房はさながら「毎日が運動会」だった。

立花:1年半かけてすべての部署を回りました。周りは私を小さいころから知る人ばかり。「ちづかちゃん」と呼ばれ、一人前としてみられていませんでした。

入社して10年ほどは波風を立てないよう、自分の意見をおさえがちだった。思い出すのは会議で「週休2日を提案したら反対された」こと。

立花:まさか休みを増やすのに反対されるとは(笑)。「みんなによかれ」と提案したのに「いらない」「子どもの運動会だけ休めればいい」と返ってきました。「いいよ、いまのままで」ってことですよね。地方の「(変化の)遅さ」ってこういうことか、と痛感しました。

1994年入社の営業マネジャー・中村貴康さんは、当時のエピソードをこう振り返る。

中村:休み?もちろんいらなかったです(笑)。まるまる1日休むなんて、月1回くらいでした。だって、休んだら疲れるでしょう?いまは休みの意味を理解していますが、当時はとにかく働いて、数をこなすことが美徳でしたから。

立花:やる気がなかったわけではないけれど、当時は休みがいつも待ち遠しかった。あのとき、御花を変えようともがいたとしても、きっとうまくいかなかったでしょうね。嫌気がさして出ていっていたかもしれない。そこを乗り越えたから、いまがあります。

時代の変化で岐路に立つ御花。生き残りをかけた立て直し、そしてコロナ禍がやってきた。

※明日に続く(第2回目以降はNewsPicks +dでお読みいただけます)。

参考文献:

「なんとかなるわよ‐お姫(ひい)さま、そして女将へ 立花文子自伝」(海鳥社)

「柳川の殿(トン)さんとよばれて…旧柳河藩第十六代当主 立花和雄 私史」(梓書院)

「なんとかなるわよ‐お姫(ひい)さま、そして女将へ 立花文子自伝」(海鳥社)

「柳川の殿(トン)さんとよばれて…旧柳河藩第十六代当主 立花和雄 私史」(梓書院)

取材・文:多田千香子

編集:錦光山雅子

写真:松尾亜伊里

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)

編集:錦光山雅子

写真:松尾亜伊里

デザイン:山口言悟(Gengo Design Studio)