2021/7/28

【澤円】コミュニティを駆使し、人生の「主導権」を取り戻せ

NewsPicks, Inc. Brand Design Editor

顧客を熱狂的なファンにする「コミュニティマーケティング」。いまやコミュニティづくりは、企業成長の大きな強みとなる時代を迎えた。

一方で、その重要性を耳にする機会は増えているものの、コミュニティの作り方や育て方を十分に理解している人はまだ多くない。

そもそもなぜ今、多くの企業がコミュニティに注目するのか。ファンの心を離さないコミュニティづくりの秘訣とは何か。また個人が複数のコミュニティに所属することが当たり前になると、キャリア形成はどう変わるのか。

元日本マイクロソフト業務執行役員で、今年3月にジョインした日立でLumada Innovation Evangelistとしてコミュニティづくりの推進役を担う澤円氏と、『ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング』の著者で、コミュニティの力を活用してクラウドサービス「Amazon Web Services(AWS)」を日本中に広めた経験を持つ小島英揮氏が語り合った。

- ジョインした理由は「ミスマッチの面白さ」

- コミュニティとは「賛同者が集まる仕組み」

- 「ノース・スター(北極星)」を定義せよ

- 「外のモノサシ」を手に入れろ

- 人生の主導権は「自分」にある

ジョインした理由は「ミスマッチの面白さ」

──今年の3月に、日立製作所の「Lumada Innovation Evangelist」に就任されたことが話題を集めました。

澤 前職を昨年8月末に辞めた後、色々なところから声をかけていただきました。そのなかの一つが日立でした。

まず感じたのが、違和感です。「日立と…僕?」という、このミスマッチ具合。その瞬間、これは面白くなると直感しました。

だから詳しい話を聞かずに、「ぜひお願いします」と。むしろ間に入ってくれたエージェントの方が「いやいや、もう少し落ち着いて考えたら」と慌てたくらいでした。

立教大学経済学部卒業後、生命保険会社のIT系子会社に入社。1997年にマイクロソフトに入社し、情報共有系コンサルタント、クラウドプラットフォーム営業本部長などを歴任。2018年に業務執行役員に就任し、20年8月に退職。「プレゼンの神」と呼ばれ、年間300回以上のプレゼンをこなす。2021年3月より、日立製作所の「Lumada Innovation Evangelist」としての活動も開始。近著に『

「疑う」からはじめる。 これからの時代を生き抜く思考・行動の源泉』(アスコム)、『

「やめる」という選択』(日経BP)がある。

──どのような役割を担うのですか。

澤 日立の成長戦略の中核となる「Lumada」は、一言では表すことが難しく、抽象度の高いプロジェクトです。

まずはLumadaがめざすものを言語化して多くの人に知ってもらう。そして日立の企業名と並ぶくらい強いブランドにすることが僕のミッションです。

そのためにも特に注力するテーマの一つが、コミュニティです。

私自身、オンラインサロンも運営していますが、これからはビジネスにおいて“緩いつながり”がますます重要になる。特に世の中にまだ浸透していないものを広く知ってもらうには、コミュニティの力が必要です。

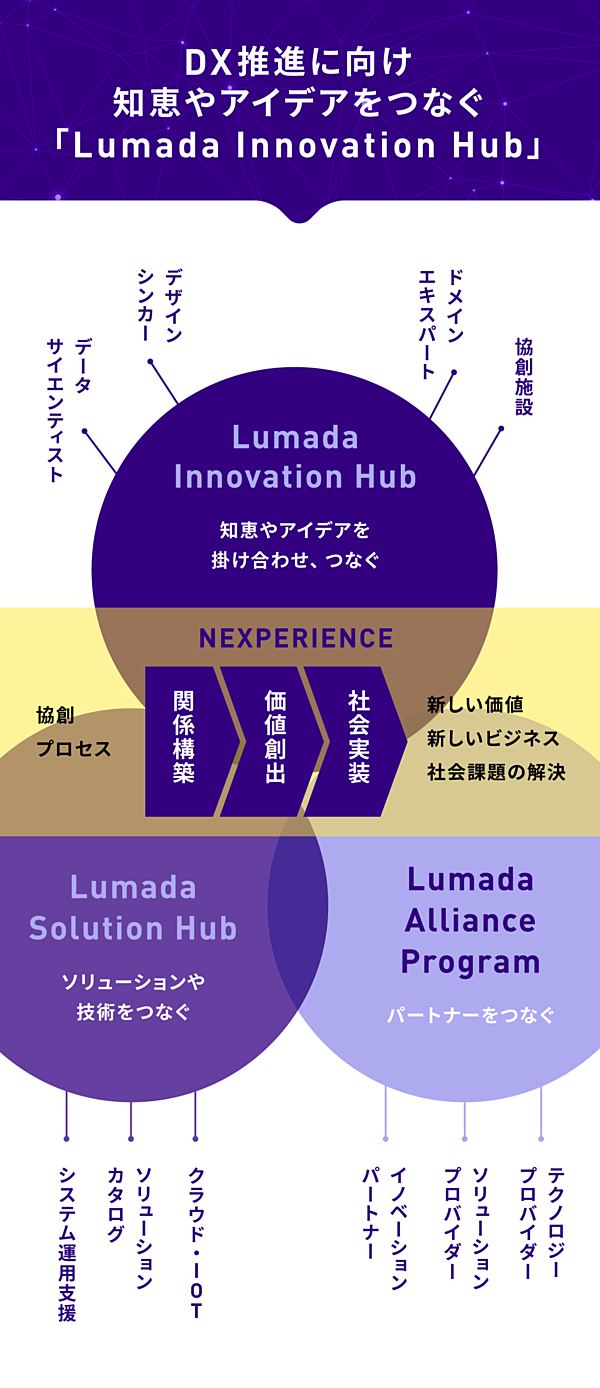

日立には、世の中を変える技術がある。一方で、世の中には面白いアイデアを持っていても、実現する方法がない人も多くいます。そういう人と日立をつなぐ「Lumada Innovation Hub」の取り組みを加速させたいと考えています。

コミュニティとは「賛同者が集まる仕組み」

──小島さんは、2010年頃にユーザーコミュニティ「JAWS-UG」を立ち上げ、AWSをコミュニティの力で日本中に一気に広げました。近年のコミュニティマーケティングの潮流の変化をどのように捉えていますか。

小島 近年の潮流であるSaaSやサブスクリプション型サービスの台頭により、日本でも「LTV(顧客生涯価値)」が重視されるようになりました。

従来のビジネスはできるだけ多くの新規顧客を獲得し、売り切りで利益を得るモデルが主流でした。一方で、サブスクリプションは継続利用してもらわないと、利益が出ない。

ユーザーと真摯に向き合い、フィードバックをもらいながら常にサービスをより良くしていかなければ、顧客は離れてしまいます。

こうした背景からも、コミュニティづくりに注力する国内企業が増えているのは自然な流れと言えます。

IT/B2Bの世界で、30年ほどマーケティング活動に従事。PFU、アドビシステムズ等を経て2009年から2016年まで、AWS(アマゾン ウェブ サービス)で日本のマーケティングを統括。その間、日本最大のクラウドユーザーコミュニティ「

JAWS-UG」の設計、立ち上げに携わる。2016年にコミュニティマーケティングのためのコミュニティ「

CMC_Meetup」 を立ち上げる。2017年よりAI、キャッシュレス、コラボレーションなどの分野の複数のSaaS サブスクビジネスで、マーケティング、エバンジェリスト支援業務をパラレルに推進中。著書に『

ビジネスも人生もグロースさせる コミュニティマーケティング』(日本実業出版)がある。

私自身、企業が新規ユーザーに直接リーチしようとするより、コミュニティを経由した方が、ビジネスははるかに拡大するということを身をもって経験しています。

2010年にAWSのコミュニティを立ち上げた当時、世間にクラウドの価値はまだそれほど理解されていませんでした。

ベンダーであるAWSがいくら「クラウドは便利ですよ」と勧めても、「売りたいからそう言ってるだけでしょ」と誰も話を聞こうとしない。でも「使ってみたけど良かったよ」と言うユーザーがいたら、他の人も「じゃあ、自分も使ってみようかな」と思うわけです。

企業がサービスを自画自賛するのではなく、ユーザー同士で勧め合うから広がりが生まれる。企業がコミュニティを活用したいと考えるのは、極めて合理的な判断だと思います。

澤 クラウドがまだ世間に知られていない時期に、プロダクトアウトではなく、コミュニティを通じたアプローチを選択した。

僕は当時ライバル企業にいた者として、「悔しいけど、さすがだな」と思っていました。小島さんはコミュニティづくりにおいて、何を特に重視されていますか。

小島 「共通の関心軸」で人が集まる状態をつくることです。

インフルエンサーなどを起用して人を集めてしまうと、その人が離脱すればユーザーも離れてしまう。決して起用すること自体は悪くないのですが、あくまで同じ「関心軸」を共有できていることが大切です。

共通の関心軸があるから会話が成り立つし、情報の共有やフィードバック・ループも生まれやすい。コミュニティは賛同者を介して他の人へ製品やサービスの良さが伝わっていくモデルなので、メンバーのアウトプットが多いほど良いコミュニティと言えます。

加えて、メンバー間に「トラスト(信頼)」があること。お互いを信頼できる関係なら、アイデアや意見もどんどん出し合えます。

ビジネスライクな関係と割り切るよりは、いい意味で公私混同しながら周囲と信頼関係を築いていく方が、コミュニティとしても強くなります。

「ノース・スター(北極星)」を定義せよ

澤 全く同感です。そのためにもはじめに共通の関心を定義することが重要ですよね。

僕はこれを「ノース・スター(北極星)」と呼んでいます。

北極星は常に真北にあって動かない。だからそれを目印に地球上を自由に移動できる。同じようにコミュニティも、揺るがないビジョンをつくることが必要です。

小島 JAWS-UGの北極星は、「クラウドの力でITの世界における矛盾を覆す」でした。

当時IT業界で働く人たちが感じていた矛盾は、「ソフトウェアをつくるだけではメインプレーヤーになれない」ということ。

どれだけ優れたソフトウェアを開発しても、ハードウェアを製造・管理する大手ベンダーがいなければ納品できない。キャッシュも入らない。

このボトルネックを取り除く新しい武器がクラウドでした。だからJAWS-UGは、技術的興味を関心軸として人が集まったのではない。この点が重要です。

単に「クラウドって面白そう」という興味だけでは、いつか飽きが来るので長続きしない。でも「今までの矛盾を覆すための武器」という北極星に共感した瞬間から、「もっとよく知りたい」「他の人にも教えたい」というモチベーションが湧き続けるわけです。

「外のモノサシ」を手に入れろ

──北極星を見つけるためには何が必要になりますか。

小島 「外のモノサシ」が必要になります。

社内では普通だと思われていることが、外の人からは「すごいね」と驚かれることはよくあります。その逆もありますね。だから社内の価値観だけで判断するのではなく、外に価値を問うことが重要です。

ものづくりにしても、今の時代は「製品として完璧に仕上げてから世に出そう」という考え方は通用しません。

「JAWS-UG」もそうです。決してはじめから、完璧な北極星があったわけではありません。

アイデアや技術がまだ原石の段階でも、外の人たちにアウトプットして、「これは面白いね」「これも使えるんじゃない?」とインプットをもらう。そうして、北極星を研ぎ澄ましていきました。それには企業と外をつなぐ窓であり、人が集って会話する場でもあるコミュニティがなければ難しい。

澤 日本ではいまだに「○○してから思考」が蔓延していますよね。

例えば日系企業の「許可を得たものをやる」というスタンスに対し、外資系は「禁止されなければやっていい」というマインドセットです。

アメリカの成長企業やBATHと呼ばれる中国企業は、6割や7割の中途半端な出来でもどんどんリリースし、コミュニティで叩かれながら改良していくやり方が当たり前です。

マーケットの声を取り入れるのだから製品やサービスのクオリティは当然高まるし、しかもそのスピードが速い。

小島 ユーザーも自分の意見がすぐに反映されて製品やサービスが良くなれば、より積極的にフィードバックするようになる。

これから企業が生き残っていくには、自社のビジネスに対するフィードバック・ループをつくることが不可欠です。しかもそのサイクルの速さが、ビジネスが成長するカギとなります。そのためには企業そのものが、一つのコミュニティとして機能する必要があるでしょう。

人生の主導権は「自分」にある

──お二人はパラレルキャリアの先駆者でもあります。コミュニティと企業の境目が曖昧になれば、個人のキャリア形成はどのように変化していくと考えますか。

小島 そもそも一つの組織で働き続けることが難しい時代です。であれば、自分の生活や人生を支える脚は多い方がいい。

仮に5本脚で立っていれば、一つのプロジェクトが終わっても残りの4本脚で立っていられる。その間に新しいプロジェクトも探せます。

ところが1本脚で立っているとします。もし自分が所属する会社や組織がなくなったら、その瞬間から路頭に迷ってしまうでしょう。

これからパラレルワークを選択する人はおのずと増えていくはずです。

ただし複数の脚で立つには、オファーがなければいけない。しかも自分で営業するのではなく、向こうから話が来るのがベストです。

それには「この人は○○ができる」と知ってもらう必要がある。その器としてもコミュニティは機能します。

僕がクラウドやマーケティング界隈の人たちに知られているのは、AWSのコミュニティを通じてなのは間違いありません。だから自分の知らないところで「小島さんならこんな仕事もできるのでは?」と会話が交わされて、面識のない人から仕事のオファーが来るわけです。

澤 いわゆる「キャリアのタグ付け」です。小島さんなら「マーケティング」「クラウド」「コミュニティ」といったタグが付く。

僕なら「IT」「プレゼン」「コミュニケーション」、あるいは「長髪」といったタグが付きます。タグが複数あると、色々なところから声がかかりやすくなります。

──自分にどんなタグが付くか、わからない人も多いのでは。

小島 そんな人こそ、まずは自分が興味を持てそうなコミュニティに参加してみることを勧めます。すると自分では普通だと思っていたスキルや経験を「すごいね」と褒められたりする。

それこそがあなたの「才能」であり、「この強みを誰に提供すれば、お互いにwin-winの関係になれるか」も理解できる。「外のモノサシ」を知ることは、個人がキャリアを広げる上でも大変重要です。

澤 会社で閉塞感を抱いている人こそ、一度全く違うコミュニティに所属してみるといいと思います。

加えて僕が伝えたいのは、「何を言われても気にするな」ということ。本来、他人が他人の人生に対して、過度な口出しをするのはおかしなものです。

他人に人生をコントロールされるのではなく、自分の人生は自らが主導権を持つ。

特に大企業では、他人の目を気にして周囲と違う行動をしにくいかもしれません。だからこそ、どんどんコミュニティに参加して「外のモノサシ」を知ってほしい。

そうして、自分の良さを知ったり、仲間ができたりする経験をぜひ味わってもらえると嬉しいです。

小島 なにもコミュニティは社外だけとは限りません。例えば日立のように幅広い事業を手掛ける会社なら、社内でも色々なビジネスや技術のコミュニティにアクセスできる。

澤 同感です。日立には伝統的なものづくりから最先端のAI技術まであります。これはさまざまな関心軸が社内に転がっていることの裏返しでもあります。

日本人はGAFAMに幻想を持ちすぎで、すぐに「どうすれば外資に対抗できるか」という話になるのですが、日立のように膨大な一次情報を持つ企業は世界を見渡してもなかなかありません。

一つの会社でこれだけ幅広い領域を包括しているのだから、多様なキャリアを構築できる可能性も広がっています。その証拠に、社員が自ら手を挙げて異動できる仕組みだってあります。

自分の挑戦を買ってくれる組織に異動することもできるので、同じ会社にいながら新たなコミュニティで活躍の幅を広げることができる。せっかく大企業に属しているなら、豊富なアセットを使い尽くさないともったいない。社内に多様な知見やノウハウを持つ人たちと関わる機会があり、いくらでも面白いことができます。

コミュニティはビジネスだけでなく、キャリアにも多大な影響をもたらす最高の仕組みです。日立のような企業コミュニティを使い倒して、社会にインパクトを生み出したいと考えるビジネスパーソンが増えると嬉しく思います。

執筆:塚田有香

写真:竹井俊晴

デザイン:Seisakujo

編集:君和田 郁弥