2021/2/26

「理想から始める」つい使いたくなる、IoTプロダクト開発の極意

インターネットイニシアティブ | NewsPicks Brand Design

「loT(Internet of Things)」が話題になってから、はや数年。IoTはブームから実用段階への進化が期待されているが、まだ私たちの生活に身近な存在となりえていない現状がある。その製品開発やビジネスにおいては、どんな壁があるのか。

“あらゆるモノ”をインターネットにつなげるために必要な「通信」の部分で、独自サービスを提供するのが、日本のネット接続の先駆者IIJが手掛ける多様なSIMソリューションだ。

最前線でIoTサービスやプロダクト開発に取り組む業界のトップランナーは、なぜIIJのSIMを選んだのか。チップSIM、SoftSIMの活用から見える、IoTの新たなビジネスの可能性をひもとく。

“あらゆるモノ”をインターネットにつなげるために必要な「通信」の部分で、独自サービスを提供するのが、日本のネット接続の先駆者IIJが手掛ける多様なSIMソリューションだ。

最前線でIoTサービスやプロダクト開発に取り組む業界のトップランナーは、なぜIIJのSIMを選んだのか。チップSIM、SoftSIMの活用から見える、IoTの新たなビジネスの可能性をひもとく。

IoTを拡張する「フルMVMO」とは

モノとインターネットをつなげるIoTにおいて、欠かせない「通信」。この領域において、柔軟かつ、コストを抑えたサービスで期待されているのが、リードMVNO※として実績を重ねてきたIIJの多様なSIMソリューションだ。

※Mobile Virtual Network Operator:仮想移動体通信事業者。携帯電話会社から通信回線を借り受け、通信サービス料金の安い「格安SIM」などの特色あるプランを提供する事業者を指す

2018年3月からは、NTTドコモ網を利用する国内初の「フルMVNO」サービスをスタート(対義語はライトMVNO)。

そもそも、フルMVNOになると、何ができるのか。

一つは、さまざまなネットワークとの連携だ。従来のMVNOでは、MNO(Mobile Network Operator)が設定したネットワークの範囲でしか利用できなかったが、フルMVNOは独立した通信事業者として国内外を問わず自由なネットワークを活用できるようになる。

次に、自前で加入者の管理機能を構築でき、柔軟な料金プラン設定が可能になる。

フルMVNO以前は、MNOが運用する加入者管理機能でサービスを提供しており、MNOのシステムに応じてSIMカードの開通時から課金が発生していた。これらSIMの開閉機能がMNOから解放されたことで、柔軟な契約体系を考えられるようになった。

そして、もう一つが、独自SIMの製造が可能になったこと。MNOから貸与されたSIMカードの形状にとらわれず自由に開発・調達ができるため、多様なSIMラインアップを展開できるようになったのだ。

IIJの独自性はまさにこの、SIM自体の幅広さにある。

従来のSIMカードのほかに、機器組み込み型の「チップSIM」、通信モジュールにSIM機能を実装した「SoftSIM」を提供。これは、IoTサービスの開発に取り組む人々にとっては、非常にエポックメイキングな進化だ。

では、それぞれが具体的にどう活用されているのか。先行的な2つの事例から見ていきたい。

いかに無駄なく人員や設備を活用し、効率的にものづくりを進められるか。製造現場の生産性は、事業成長に直結する重要なファクターだ。

現場で働く従業員は、1日の時間をどんな業務に使っているのか。設備の稼働率は適正か。

それらをすべて見える化する、製造業向けのスマートものづくり支援ツールが「JIGlet(ジグレット)」だ。IoTビジネス支援を手掛けるACCESSと村田製作所の共同開発によって誕生した。

「製造業では、時間をどれだけ有効に活用し、生産につなげられているかが経営を左右します。そのため、どの現場でも、業務工程を記録しエクセルで集計したり、グラフ化するツールを導入したりと、さまざまな工夫をしている。

ただ、エクセルなど人の手を介したアナログな集計は、その作業自体に時間がとられ非効率です。

だからといって、AIなど高度なシステムを導入するとコストがかさむ上、現場がうまく活用できずに、結局、必要なデータが集まらない事態になることも。

誰もが簡単に設備の稼働率を計算し、作業工数を楽に正しく記録するツールが必要だと考えたことがJIGlet開発の出発点です」(ACCESS 芳賀秀人氏)

SIMなら導入しやすく安定性も高い

現場のデータをデバイスで収集し、クラウドに上げる際にはネットワークが必要となるが、ここで活用されているのがIIJの「チップSIM」だ。

Wi-Fiによる通信ではなくSIM方式を選んだのは、「導入しやすさと通信の安定性だった」と芳賀氏は話す。

「Wi-Fiの場合、接続にパスワードが必要となり現場が手こずったり、ネットワークが不安定になったりする可能性が高く、スムーズな運用に不安がありました。

現場の見える化が目的なのに、通信がぶつぶつと途切れデータが歯抜けになっては意味がありません。携帯電話の通信網を使うSIMであれば、電源を入れるだけで簡単かつ安定的に通信できる安心感がありました」(芳賀氏)

製造業の課題をよく知る村田製作所の大谷匡史氏も、SIMの採用は重要なポイントだったという。

「製造業では数年前から“スマートファクトリー”が叫ばれ、業務効率化を図るセンサーやデバイス製品の数も増えています。

しかし現場では、目の前の仕事が最優先です。

ネットワークにつなげてクラウドにデータを上げるという作業に、手間をかける余裕がない。そのため、SIerなど外部のITのプロにお願いすることもありますが、その場合の導入コストは驚くほど高い。

日々、地道なコスト削減を進めている現場からすれば、経営陣に費用対効果を説明するのも一苦労となります」(大谷氏)

費用と人的パワーの両面で小さく始めつつも、しっかりと見える化を実現できるソリューションが必要である。JIGletは、製造現場のリアルに向き合う中で誕生した。

「これは現場のあるある話ですが、製造業の方が新しいシステムを導入する際、最初にぶつかる壁が自社の“情報システム部”なんです。

Wi-Fiで社内LANに接続したいと希望を出すと、ネットワーク担当の方に『セキュリティは大丈夫ですか』『ほかのネットワークへの影響は』とさまざまな懸念を投げかけられ、社内調整に非常に労力と時間がかかる。

デバイスにチップSIMを搭載すれば、独立した通信が可能なので、導入のハードルが大きく下がります。

また、チップSIMは機器への組み込み型なので耐久性が高く、衝撃によってSIMカードがズレて接触が悪くなるといったこともない。我々が目指すサービスに最適だと思いました」(大谷氏)

自然と“使ってみたくなる”デザインに

どんなに便利なシステムでも、現場で使われなければ意味がない。

JIGlet開発において重視したのは、「誰もが手にとって遊んでみたくなるようなデザイン」だった。

「小難しいITシステムと感じさせないために、ちょっと触ってみよう、押してみようと思えるポップなデザインにこだわりました。

JIGletの「ボタン デバイス」。“おもちゃ”のような見た目だが、製造工程の見える化に一役買う

ソフトウェア部分でも、面倒くさいパスワード入力や知識が必要なプログラミング作業を排除。

リテラシーがさまざまな製造現場の、誰もが直感的に使えるサービスでなければ意味がない。設計と修正を何度も繰り返し、簡単な操作性を実現しました」(芳賀氏)

設定情報である「シナリオ」の作成画面。入力・処理・出力のブロックをタッチ操作で直感的につなげるだけで、利用を開始できる

実際に工場で活用を始めている村田製作所では、すでに大きな収穫を得たという。

「これまで生産ラインが止まる原因は、機材トラブルによるものだと考えていました。

しかし、JIGletで調べてみたら工程の『製品待ち』が理由になっているケースが多かった。この新たな気づきから、正しい対策を考えられたことは経営にとっても大きな改善です」(大谷氏)

大手から中小まで、さまざまな製造現場への導入が進んでいるが、見える化による生産性向上に加え、「現場の若手メンバーにJIGletの活用方法を考えてもらうことが、コミュニケーション活性につながっている」という声もあるそうだ。

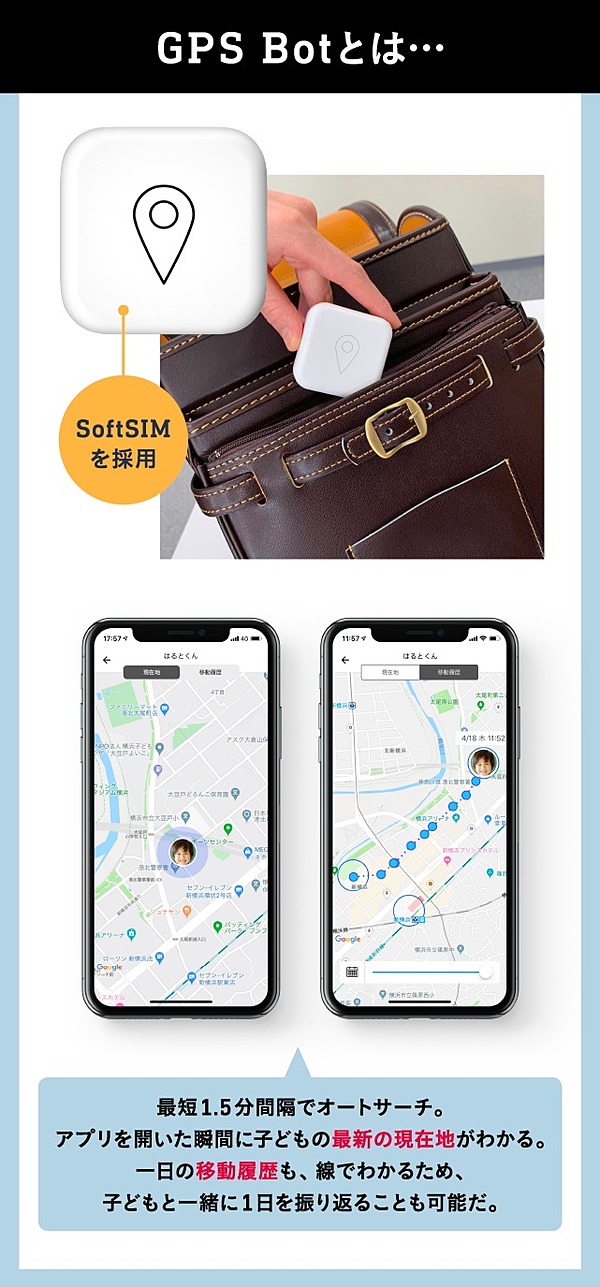

5センチ角の小さなGPS端末が子どもの居場所を教えてくれる「GPS BoT」。

SIM内蔵型により、携帯電話回線でクラウドと常時接続して子どもの居場所をトラッキングできる、見守りロボットだ。

2017年に販売を開始。2020年には機能改善した第2世代を発売し、2021年現在、GPS BoTは、子ども見守りGPSで利用者数No.1にまで成長した(株式会社ショッパーズアイ調べ)。

開発したビーサイズ八木啓太代表によると、着想のきっかけは、自身が親の立場になったことだという。

「社会課題をテクノロジーやデザインでどう解決するか、という創業理念を基に会社を設立しましたが、自分に子どもが生まれ、彼らを主語に社会を眺めたとき、理想の社会像と現実の間には大きなギャップがあると改めて気づかされました。

子どもには、自分の知らない世界にどんどん飛び出して行動してほしいと思うけれど、手放しに安心して送り出せる世の中ではありません。

そのため、AIやIoTなどのテクノロジーを見守りに応用し、支援を本当に必要としている子どもに向けてデザインしようと考えたのです」(八木氏)

子どもの個性に合った見守りを実現

GPS BoTの最大の特徴は、子どもを見守るツールとしてAIを搭載したこと。

AIが子どもの行動傾向を自動的に学習することで、普段行かないような場所に行ったことを察知。「めったに行かない場所に行っていますが、大丈夫ですか」と、保護者のスマホアプリに通知を送る。

「相手の個性を知ることが、見守りにおいてもっとも重要なポイントです」と八木氏は話す。

「かつては、子どもを地域全体で見守る社会が成り立っていました。『お宅の○○ちゃん、自転車で遠くまで行っていましたよ』と教えてくれるご近所さんがいた。でも今は、地域社会に頼るのは難しくなっている。

では、その部分をテクノロジーで補おうと搭載したのがAIです。

子どもたちの生活も家族のスタイルも多様化する中、相手のことを学習しパーソナライズした上での見守りでなければ、安心にはつながりません。

保護者の方は、子どもを監視したいわけでも、位置情報を逐一把握したいわけでもない。

万が一、何か異常があればいち早く知りたいだけで、子どもが健やかに過ごしていてくれるならそれでいい。

『お知らせがないということは、普段通り元気にやっていますよ』という安心感がAIによって担保されている。GPS BoTの唯一性はここにあります」(八木氏)

通信のためのスペースはゼロに

2017年にリリースされた初期バージョンを改良し、2020年に第2世代をリリース。そこで導入したのがIIJの「SoftSIM」だった。

デバイスの小型化とバッテリーの強化、この相反する課題に向き合う八木氏にとって、物理的にスペースをとらないSoftSIMは光明となった。

「改善ポイントの一つに、バッテリーライフの延長がありました。よりサイズの大きなバッテリーを搭載すれば叶えられますが、子どもが持ち歩くにはコンパクトなデバイスであることは譲れません。

その両立において、基板の面積をまったく使わないSoftSIMは画期的でした。

Soft SIMは、通信用プロファイルを通信モジュール内のセキュアな領域にある仮想マシンにOTAで書込む形で提供するもので、物理的なSIMカードが不要になる。部品コスト削減、小型化や耐久性向上など、IoTに適したさまざまなメリットがある

初代モデルでは、nanoSIMを採用していましたが、GPS BoTにとってはとても大きかった。eSIMも検討しましたが、5×6mm程度なので、それでもスペースをとってしまいます。

SoftSIMの採用によって必要なスペースはゼロに。空いた場所に、より大きなバッテリーを搭載し、1カ月以上のバッテリー持続を実現。商品サイズは前モデルよりコンパクトになりました」(八木氏)

充電の心配をすることなく、ランドセルやバッグに入れっぱなしでも、1カ月間AIが子どもに付き添ってくれる。

電源を入れたままでも無駄な通信が発生して消耗することがないのは、AIが加速度を検出し、その傾向から『歩いている』『電車に乗っている』などを判定するから。

単なる揺れや振動は通常の移動と判断せず、サーチするのは無駄として省電力化を図る。こうした仕組みが、バッテリー持続性の要因になっている。

不必要な機能は一つもない。引き算の美学

ハードウェア開発においては、機能をいかに引いていくかが大事だと八木氏は話す。

「ITリテラシーは人によってさまざまですが、親が子どもを思う気持ちは共通しています。

AIやIoTといわれてピンとこない方でも、安心して使えるサービスやインターフェイスであることが重要です。子どもにも、仰々しいガジェットを携帯しているなどと意識することなく自分の世界を謳歌してほしいんです。

だからこそ、GPS BoTにはボタンを一切つけず、“1カ月に一度充電したら、あとは子どものカバンに入れておくだけでいい”仕組みにこだわりました。

真に必要な機能が何なのか、熟慮せず安直に多機能化すると、ユーザーは一度も使わないその機能のために、煩雑さやコストを支払わなければいけなくなります。

そうではなく、安全の担保のために必要なものは全部あり、不必要なものは一つもないことが、本来もっとも理想とするカタチです。

GPS BoTには、電源ボタンはおろかリセットボタンすらありません。

これは勇気のいる決断でしたが、ユーザーの口コミでどんどん広がっているのを見ると、究極のシンプルさが、みなさんに受け入れられた要因の一つなのかなと思っています」(八木氏)

ボタンの誤操作や、音が鳴ることもないため、学校への持ち込み禁止対象物として問題視されることもなく、子どもの周辺環境からも理解を得やすい。

(写真提供:ビーサイズ)

加えて、月額480円・端末4800円(ともに税抜)という手頃な価格帯も、ユーザーにとっては魅力だろう。

この安価な設定を維持する上でも、IIJのSIMの貢献は大きい。

冒頭で述べたようにフルMVNOでは、SIMの開閉が自由になった。在庫として抱えるSIMのための無駄な通信コストが不要になり、生産拡大を進めるGPS BoTはアクセルを踏みやすくなった。

「IoTは手段に過ぎず、何を実現したいのかという目的が大切です。あったらいいなという程度ではなく、なくてはならないと思えるソリューションになっているのか。

すでに“モノ”があるからこそ、ここがIoTの非常に大きなハードルだと思います。

開発する際は、どれくらいの価格で、どれくらいのバッテリー持続で、どんなサイズやデザイン・UIなら使ってもらえるか……に加え、“どんな人生が送れるようになるなら” 『使いたい』と思ってもらえるかを、自分が使う立場で突き詰めなくてはいけない。

必要な技術は、理想像から逆算して考えていきます。IIJのSoftSIMは、私たちの開発ビジョンに貢献してくれるものでした。

目的はテクノロジーの活用ではありません。技術を誇示するのではなく、さも当たり前のように生活に溶け込み、機能する仕組みをいかに作るかが大事だと思います」(八木氏)。

構成:田中瑠子

編集:樫本倫子

デザイン:小鈴キリカ

編集:樫本倫子

デザイン:小鈴キリカ

インターネットイニシアティブ | NewsPicks Brand Design