2021/1/7

【豊田啓介】デジタル化の先で、ヒトと機械は“わかりあえる”のか

NewsPicks Brand Design / Chief Editor

身体を離れ、認識の外側へ

── デジタルと物理的な建築をつなぐ豊田さんの発想は、どこから生まれたんでしょうか。

おそらく小さい頃から、自分と異なる視点で物を見るのが好きだったことが関係していると思います。アメリカに留学したのも、違う文化や環境からは、物事がどう見えるんだろうという興味があったから。

ヴァーチャルやデジタルより前に、自分の認識の外側へ出ることに、とにかく惹かれるんです。

── 「認識」ですか?

そう。何かの本に書いてあったんですけど、人間の認識は視覚に依っていて、目と目の間あたりに自己の中心があるらしい、と。確かにそんな感じがしますよね。

それを読んで、寝る前に目をつむって、視覚に惑わされず自分の中心をどうにかずらせないかと試してみたりして。

── それってずらせるんですか。

いや、無理でした。やっぱり意識は、頭のあたりから離れない。

でも、いまならドローンを使えば、身体から離れて自分を見ることができますよね。あれってテクノロジーを使った幽体離脱みたいなものだと思うんです。

以前、プロサッカー選手がVRゴーグルを着けて、真上から俯瞰した自分を見ながらボールを蹴っているのを見たんですけど、全然うまく蹴れていなかった。「視点が変わるだけでこんなに体との連携が切れちゃうんだ」って、面白くって。

そんなふうに人間の認識や身体性をずらしたり覆したりするような話が昔から好きで、どうすればそれをデザインできるだろうと考え続けています。

──ドローンやVRを使えば、視点を身体から剥がすことも、物理法則を無視した体験もできる。それがコンピューテーショナル・デザインによる建築と結びついたんですね。

ええ。建築はこれまでずっと人間のものでした。それを使う行為主体も受益者も、人間だけ。

ところが、ここ数年で突然、ロボットやAI、自動運転モビリティなどのデジタルエージェントが行為者として入り込んできた。それどころか、建築物自体が情報を集めたり、能動的に動いたりするようになっています。

そうやって人と機械が空間を共有するなら、個別に情報を認識したり交換したりするより、建築や都市を媒介にしたほうが圧倒的に制御しやすいし、計算処理も楽になる。

この数年でスマートシティが再び騒がれ始めたのも、そのことにみんなが気づいたからだと思うんですよね。

ここまで建築の土台が変わるなんて、千年に一度あるかないかのことです。おそらく、建築のルールも人間の認識も、これから根本的に変わっていくでしょう。

AIには、世界がどう見えているのか

── デジタルエージェントと、人間の認識の違いはどこにあるんですか。

人間の認識では、机や床、イスの立体的な構造もわかるし、それが新しいか/古いか、動かせるか/動かせないか、といった属性情報も瞬時に判断できます。

ところが、いま言ったようなことは、機械にとっては滅茶苦茶に難しいんです。机と床の境がどこにあるのかを識別するだけで膨大な計算処理が必要だし、カメラと画像処理でモノや空間を認識するAIと、赤外線センサーで認識するAIでは、取得するメタデータもそれぞれ違うものになります。

なぜAIは人間のように世界を認識できないのか。AIの研究者と話していると、結局、認識方法の違い、つまり「身体性が異なる」ことに行き着くんです。

── 感覚器官も思考回路も違うわけだから、同じ空間にいたとしても見ている世界が違うんですね。

そう。だから、その違いを前提にして、物理的なモノや空間に対して同じようにリアクションできるフィールドをつくるしかない。それが、人とデジタルエージェントが空間や行動を共にするための「コモングラウンド」です。

画像処理やセンサーでAIに物理空間を解析させるよりも、モノや建物にあらかじめ情報を付加しておくほうが、圧倒的に低コストで早く社会にデジタルを実装できる。豊田氏は、この実装の場として大阪で立ち上げられた「コモングラウンド・リビングラボ( https://www.cgll.osaka/ )」のディレクターを務めている。

つまり、我々設計者には、デジタルエージェントの認識や身体性を考慮して、建築物や都市空間をデザインし直すことが求められているんです。

昨年末に僕は、大阪商工会議所とともに2025年の大阪万博を見据えた「コモングラウンド・リビングラボ」を立ち上げました(※2021年4月にグランドオープン予定)。これは、コモングラウンドという概念の構築や整備と技術開発を同時に進め、人とロボットの共通認識をつくるための実践的な取り組みです。

COVID-19によってヴァーチャルを介したコミュニケーションのニーズも高まり、自律走行マシンやスマートグラスなど、ビデオ会議の先を考える人も増えています。一人ひとりがVR/ARのアバターを持ち、遠隔操作ロボットにログインして会議室に乗り付けるような状況も、だいぶイメージできてきましたよね。

2025年にはそうしたプラットフォームの社会実装が始まっていると思いますし、2030年頃にはそれがないと、タワーマンションやオフィスビルが成立しない社会になっているんじゃないでしょうか。

── コモングラウンドが、現在でいう光回線のようなインフラになるってことですよね。あと5年、10年でそこまでたどり着けますか。

技術的にはできるでしょう。エージェント自体は既存のデバイスの組み合わせでつくれますし、全体最適と個別最適を両立し、群制御ができる計算能力や通信環境も整ってきた。

まずは5年で足がかりをつくれるかどうか。そのうえでいまクリティカルなのは、モノを3D情報として記述する際の「スケール」を整理できるかどうかです。

都市のスケール、建築のスケール、家具やモノのスケール……物理的な世界をデジタル情報として記述するには、これらのスケールに応じて最適な仕様が異なります。

加えて、時間のスケールでもコンマ何秒の反応がカギになる自律走行の解析方法と、建築物のサイクルに合わせた数年単位の反応性しか持っていないBIM(Building Information Modeling、建築物の設計や施工、維持管理に使われる3次元モデルと付加情報)では、得手不得手が違いすぎる。

この違いを無視して、あたかも一つの仕様ですべてのデジタル化をカバーできるような前提で議論が進んでしまうとマズいんですよね。

── 先ほどの認識の話に戻すと、目的に応じて最適な感覚器も思考回路も異なる。その違いが、時間・空間のスケールにある、ということですか。

そうです。デジタルエージェントも一種ではない。人種や言語どころではないダイバーシティがあります。

空間と時間のスケールをどう適合してマッチングさせられるのか。社会全体がデジタル/アナログの二項対立から早く抜け出して、それぞれの違いにもっとコンシャスにならないと、ああいう人間じゃない人たちと交流して、お互いの利便性を最大化するような環境は、何年経ってもつくれないんじゃないですかね。

── ちなみに、その「人間じゃない人たち」というのは、機械のことですよね?

ああ、「人たち」というと変ですね。デジタルエージェントの皆さんのことです。

量子化する社会。自分はあちこちに偏在する

── 豊田さんって、デジタルエージェントのことを人間と同じような認識や感覚を持った存在として捉えているような……。

そういうところはありますね。もちろん、機械としての構造やプログラムを理解することも大事ですが、知識だけだとやっぱりデジタルエージェント側の体験を設計できない。

彼らが情報を処理して移動までする行為主体である以上、都市や建築をデザインする側も、そのUXを考慮しないといけない。建物やロボットに感情移入したり、身体性を持ってヴァーチャルに没入したりするような感覚が必要だと思います。

それくらい、人と機械の関係やリアルとデジタルの認識が揺らぐような質的な変化が、いままさに起こっているわけですから。

── その変化って、つまりはどういうことなんでしょう。

象徴的なのは、コロナでリモートワークを余儀なくされたこと。我々の時間の使い方も大きく変わりましたよね。

これはデジタルによって場所に縛られなくなったともいえるし、もっといえば、個人や社会が同時に複数の場所に偏在し、「量子化」してきたともいえる。

これまでは、自分自身と身体の所在は同一でした。仕事をするということは、会社に身体を持っていくことだったわけです。

でも、リモートワークでは、身体は一日中家にあるけれど、社会的には6割仕事をしていて、2割は家事をして、残りも少しずつ違う役割に分散している。そうやって何割ずつかの自分を遍在させることが社会的にも当たり前になり、技術的にもできるようになっています。

逆から見ると、東京での取材が終わった数分後にニューヨークの会議に出席することも、それらを同時に行うこともできますよね。

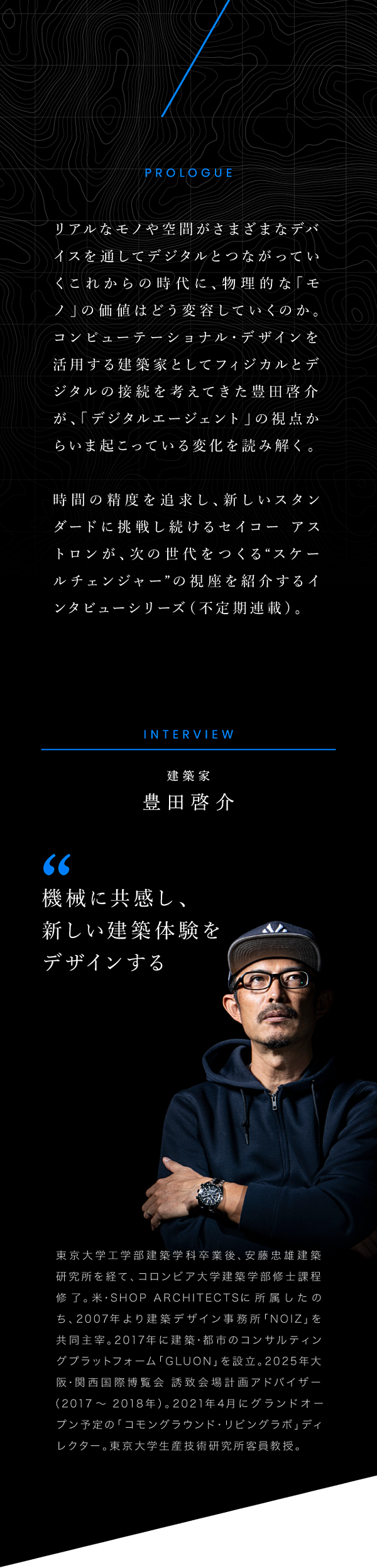

豊田氏が着用している「Seiko Astron Revolution Line 5X series SBXC085」。1969年にセイコーが世界に先駆けて発売したクオーツウォッチ「クオーツ アストロン」の流れを受け継ぎ、2012年、世界初のGPSソーラーウォッチとして誕生したブランド、セイコー アストロン。ブランドのルーツである「絶対精度の追求」と、それを実現するための「絶え間ない進化」を体現したハイエンドモデル。

── 移動がなくなったこと、時間の使い方が変わったことを突き詰めると、そういうことになりますね。

それに、これまでは場所やモノにひもづいていた「オフィス」や「宿泊施設」といった機能やサービスが、共有可能な情報としてデジタルを介して移動するようになった。

自宅でもシェアリングスペースでもビデオ会議にアクセスできるというのは、オフィスの機能が身体のある場所へやってきているともいえる。そうなると、もはやアイデンティティを一つの場所や組織に固定している必要が薄れてきます。

住民登録も、7割は世田谷区、2割は千葉市、1割はニューヨークという形だってありえるし、同じように納税先を選択することも、今の社会の計算処理能力で可能です。

僕らは、デジタルとリアルはパラレルだという常識、アイデンティティは一つだという常識に縛られすぎていた。でも、一度のその枠の外に出てみると、体験によって常識が覆されることは本当によくあります。

結局、これまでは技術的制約によって複数の「量子的な自己」を扱えなかったから、社会は個人や集団を単一のアイデンティティで束ねてきたんです。でも、現実はもっと複雑に入り組んでいるし、動的に変化し続ける関係が入れ子構造になっているようなカオスですよね。

我々はようやく、デジタルの進歩によって複雑なものを複雑なまま処理できるようになった。バラバラなものを、バラバラなものとして扱える社会にやっとなったってことだと思います。

フィジカルな「モノ」に宿る価値

── 自分が量子的に偏在していくということは、いろんな場所にばらけていくということ。しかも、それがリアルかデジタルかもあやふやになっていく。そうなったときに、場所やモノってどういう意味を持つでしょうか。

やはり、リアルなモノの存在感は悔しいくらい圧倒的です。デジタルで情報を切り取ることはできますが、どこまでいってもフィジカルをデジタルでは記述しきれない。塊としての情報量が違いますから。

料理なんてわかりやすいですよね。ちょっと前に、Netflixで「シェフのテーブル」という番組にハマったんですが、料理は技巧的だし味も科学できるし、サイエンティフィックな調理法もいろいろ出てきている。

それでもやはり、五感を総動員して全身的なセンセーションを引き起こせるかが肝なんですよ。

しかも、シェフは料理をデザインできるけど、それを食べる「体験」は間接的にしかデザインできない。食のインパクトは理屈ではなくて、食べた瞬間、その人のなかに生成されるものでしょう。

── そうですね。AIが将棋で人のロジックを上回ったとしても、食べる体験を再現するのは難しそうです。

食べることは本能的な行為だし、頭だけではどうやったって理解できない。圧倒的に短時間で、総体としてドーンと入ってくる強さがあります。その体験をしたことがあるから、映像として見ても面白いんです。

── それってほかのモノにも通じませんか。

モノ全般に通じると思います。建築の場合はもうすこし時間をかけて、じわっと染み出すような存在感がある。

このセイコー アストロンだって、機能としては時間を知るためのものですが、着けてみるとそれ以上の何かがありますよね。

要素を分解していくと、質感とか重さとか振動ってことなんでしょうけど、それらを全部引っくるめたときに、ここにあると安心するような“何か”が宿っています。

これを一度肌で覚えてしまうと、腕時計を着けていないとちょっと不安になったりする。モノとともに進化してきた人間の、本能的な感覚と結びついている気がします。

こうしたフィジカルな存在感にデジタルが加わると、新しいセンセーションが生まれることがあります。物理的にじわっと宿る感じと、ビビッとしびれるようなデジタルの機能がかけ合わされるような、新しい感覚。それを仕掛けるのも楽しいんです。

── 豊田さんはそれを、建築というフィールドでやろうとしているんですね。

そうですね。建築は重厚長大で、一度建ててしまうと社会がどんなに変化しても、30年や50年は残り続けます。社会状況に対応する可変性をどう持たせるかは、建築の永遠の課題なんです。 そこに、デジタルを組み込む意味がある。

物理的な構造やモノとしての性質はそう簡単に変えられないけれど、情報的なソフトウェアに柔軟性を持たせることで、社会の変化や新しい価値観に対応できる可能性があります。

これからその変革が起こるのならば、建築界にいる一人として、僕もその実現にかかわりたいんです。

編集・執筆:宇野浩志

撮影:小島マサヒロ

デザイン:月森恭助