2020/10/26

【トップ対談】ポルシェ×渋谷区。100年後の街とビジネスのためにできること

70年以上にわたり、ドライバー・ファーストのフィロソフィーをもって革新的なスポーツカーを造り続けてきたポルシェ。その次なるステージが、持続可能なスポーツカーとして誕生した同社初のフルEVとなる「Taycan(タイカン)」だ。

2020年9月19日から9月27日、渋谷の歴史あるランドスケープを新たな文化拠点として生まれ変わらせた「MIYASHITA PARK」と民間企業として初めてコラボレーションし、「持続可能(サステナブル)な未来の共創」をテーマとしたプロジェクトの第一弾イベントが開催された。

渋谷区の歴史のなかで育まれてきた風土や文化と、ポルシェに通底する「魂」をどのようにアップデートし、次世代に伝えていくか。渋谷区長・長谷部健氏とポルシェジャパン代表取締役・ミヒャエル・キルシュ氏の対談から、世代を超えて価値を共有し続ける「サステナビリティ」について掘り下げる。

新しさを受け入れることで、文化が持続する

公園と商業施設からなる「MIYASHITA PARK」の一角にある次世代型ライフスタイルホテル「sequence MIYASHITA PARK」。対談が行われた17階の部屋からは、国立代々木競技場第一体育館の特徴的な屋根が見え、その奥に明治神宮の森と代々木公園、さらには昨年建て替えられた新しい国立競技場。渋谷区北部の街並みを見下ろしながら、自然に渋谷の話が始まった。

キルシュ こうして見ると、渋谷区は広いですね。住宅も緑も多い。

長谷部 渋谷は若者の街というイメージがあると思いますが、実は歴史的に見ても新しい街なんです。江戸時代、東京の街の中心は、ほぼ赤坂から東でした。大正時代に入って明治神宮ができて整備が進み、少しずつ人が流入してくるようになりました。

人口が爆発的に増えたのは戦前です。私の祖父・祖母の代が暮らしはじめ、全国からひと旗揚げたい人たちが集まるようになった。

キルシュ もともとは小さなコミュニティだったんですね?

長谷部 そうです。それどころかなにもない“谷”。野山ですよ。そこに、いろいろなアイデンティティを持った人が集まり、暮らしのなかでそれぞれの違いを認め合いながら発展してきました。

1990年代から欧州のプレミアム自動車メーカーで世界中のマーケティング、セールス、ディーラー開発、コンサルティング、コミュニケーション戦略に携わり、ポルシェチャイナCOO、ポルシェコリアCEOを経て2019年8月より現職。

キルシュ まさにパイオニア精神が息づいている街ですね。ポルシェにも通じるところがあります。

私たちポルシェの始まりは、創業者が、自分自身が乗りたいクルマをつくるという夢を実現したことです。創業当時、ポルシェには数名程度のエンジニアしかいませんでしたが、今では6,000人以上のエンジニアが働いています。

一人の情熱と、これまでにない革新的なモビリティを生み出したイノベーションやアイデア、人々を受け入れる「インクルーシブさ」が、ポルシェのアイデンティティだと考えています。

1972年渋谷区神宮前生まれ。広告代理店勤務を経て、原宿・表参道のゴミ問題に取り組むNPO法人green birdを立ち上げ、全国(海外含む)90カ所に展開。2003年以降、渋谷区議会議員に3期連続当選。2015年より現職。

長谷部 インクルーシブとは「包摂性」、様々な価値観を受け入れ、支え合うという考え方ですよね。それがなければ、ダイバーシティ(多様性)も実現しない。

キルシュ はい。ポルシェがつくり出しているのは、社会において排他的なのではなく、ハイエンドな商品です。大前提は、ドライバー・ファーストであること、レースで勝つ性能を備えたスポーツカーであること。そのために必要なことならば、労を惜しみません。

高級車といっても贅を尽くすのではなく、日々クルマを良くするという目的に向かってストイックにものづくりに取り組んでいます。ポルシェはドライバーの「夢」であり、この姿勢に共感してくれるすべての皆さんがファミリーです。

長谷部 なるほど。その点でいうと、渋谷も今やある種の「ブランド」があるからこそ、排他的にならないよう気をつけています。

そもそも多様な人々が集まって成長してきた街なので、長く暮らしている住民も、新しく来た人たちに対して寛容です。そうして新旧の価値観が交流することで、街に新しいエネルギーが生まれ、持続的な文化が育まれていくのだと思います。

ポルシェと渋谷の「サステナビリティ」

今回、タイカンが展示されたのは「渋谷区立宮下公園」だ。1930年(昭和5年)ごろ、“東京市”の都市計画によって誕生したこの公園は、1964年(昭和39年)の東京オリンピック開催時、渋谷川の暗渠化にともなって、人工地盤を設えて高架化。下層に駐車場を備えた「東京初の空中公園」となった。

そして2020年7月、階下の3フロアに商業施設「RAYARD MIYASHITA PARK」を設け、4階屋上部分に渋谷の空を横切る約1,000m²の芝生ひろば「MIYASHITA PARK」へと生まれ変わった。期間限定で開催された「SUSTAINABLE EXPERIENCE IN MIYASHITA PARK」は、同施設として初の民間企業とのコラボレーションだ。

「タイカン」は、ポルシェの魂を受け継ぎ、圧倒的パフォーマンスを保持しながら、高い環境性能を備えたポルシェ初のフルEV。9月に行われた「MIYASHITA PARK」とのコラボレーションイベントでは、歴史と伝統を継承しながらもよりサステナブルな未来に向かって変革に取り組むポルシェと渋谷区が、タイカンのポップアップ(展示)・ART・MUSICの3つの切り口で「Sustainability」を表現した。

長谷部 「MIYASHITA PARK」は、人が集い、表現する場所になってほしい。渋谷区に住んでいる人々はもちろん、訪れる人々、そして民間企業や教育機関など、産官学の垣根を越えて人と人が出会い、混ざり合って、新しい何かが生まれる場所にしたいんです。

ですから今回、この施設が初めて企業とコラボレーションするにあたり、ポルシェさんが「サステナブル」という社会的に意義のあるメッセージを渋谷から発信してくれるのはとても嬉しいです。

キルシュ イノベーションを持続的なエコシステムとして取り入れるには、培ってきた歴史や文化がないとうまくいきません。「MIYASHITA PARK」も突然生まれたものではなく、渋谷という街が発展してきた歴史を踏まえていますよね。

そこには、ポルシェがイノベーションの歴史のなかで培ってきたスポーツカーの技術とその魂を「フル電動スポーツカー」というかたちで実現するという、タイカンのコンセプトとも非常に親和性があると思います。

タイカンが挑戦しているのは、ポルシェの伝統と夢を、これからの技術や価値観を取り入れながらアップデートすることです。これまでポルシェを愛してくれた方々にも、これからポルシェを知る若い世代にも、同じように共感していただけることを目指しています。

長谷部 それがまさに、サステナビリティの肝ですよね。古くからの価値観から抽出された本質が、新しい時代の価値観と混じり合いながら循環していく。

たとえば表参道は流行のショップやブランドの発信地でもありますが、地権者が自分たちで建物の高さを規制し、明治神宮への参道のケヤキ並木を維持し続けています。景観だけでなく、参道であるという価値観を守りながら、時代に合わせて装いを変えている。こうして、新しい世代にも表参道の価値が伝わっていきます。

キルシュ 興味深いですね。形は変わっても、エッセンスは持続していく。

長谷部 実は今、生活者目線での開発をひとつ計画しています。

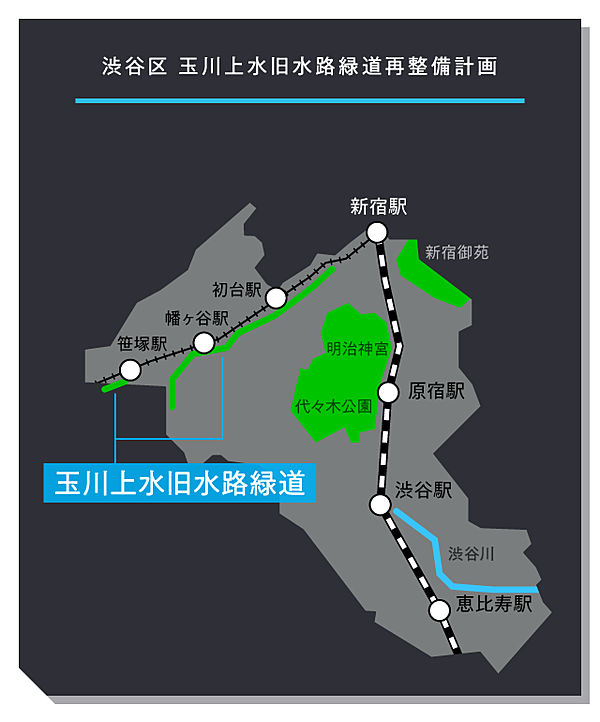

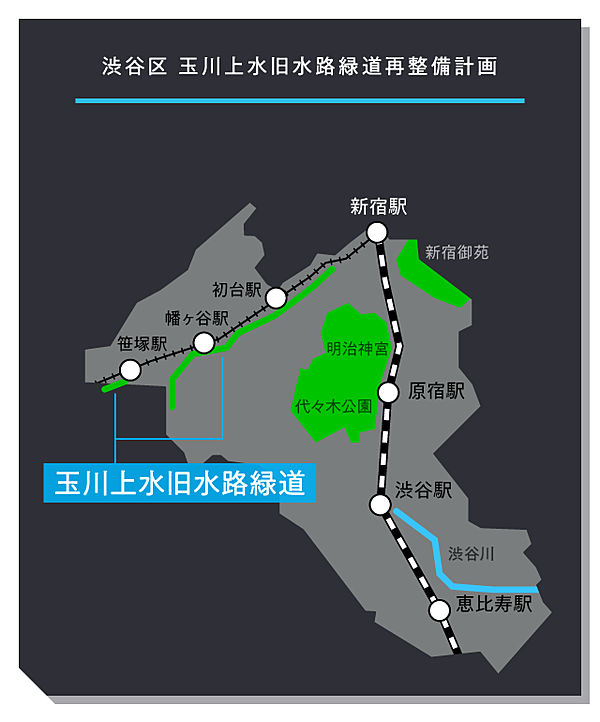

笹塚から初台につながる玉川上水旧水路緑道を「FARM」というコンセプトのもと、現在のテクノロジーを生かした農地やビオトープとして、街のグリーンベルトに変えて地域コミュニティを育てていこうという取り組みです。

玉川上水旧水路緑道は人口が増えた江戸の飲料水確保のために引かれた水路だったが、新たな水道が引かれて役割を終えたあと、昭和50年以降に緑道として整備された。渋谷区では笹塚・幡ヶ谷・初台と緑道が横断する地域でワークショップを開き、今の生活に根ざした方法で再整備する計画が進められている。

もとは水路だったものが、緑道になった。その場所が住民にとって、どのような役割を持っていたのか、今後どのように役立つかということを考えて、本質を持続していく。古くからあるものをそのまま残し続けるだけではなく、生活者の視点で更新し続けることが重要だと思います。

キルシュ 生活のなかで、どう使われるかという視点は大事ですね。私たちもポルシェを、生活に根ざした「デイリーユースのスポーツカー」と定義しています。それがポルシェの独自性です。

レーストラックで速さを競い合うだけでなく、同じクルマで買い物をしたり、子どもを学校に送迎したりもできる。どちらも「ドライバー・ファースト」というフィロソフィーからの帰結です。

長谷部さんが区民の生活を思うように、ポルシェもお客様のことを考えます。あらゆるクルマはドライバーのためのもので、そこには必ず生活があります。

「サステナブル」とは、昔から脈々と続いている物事や精神、それにまつわる人々の営みを未来に持続させること。

だからこそ歴代のポルシェは時代によって形を変えてきたし、次世代に向けて「タイカン」という新しいモデルを提案したんです。

100年後の未来へ何を継承するか

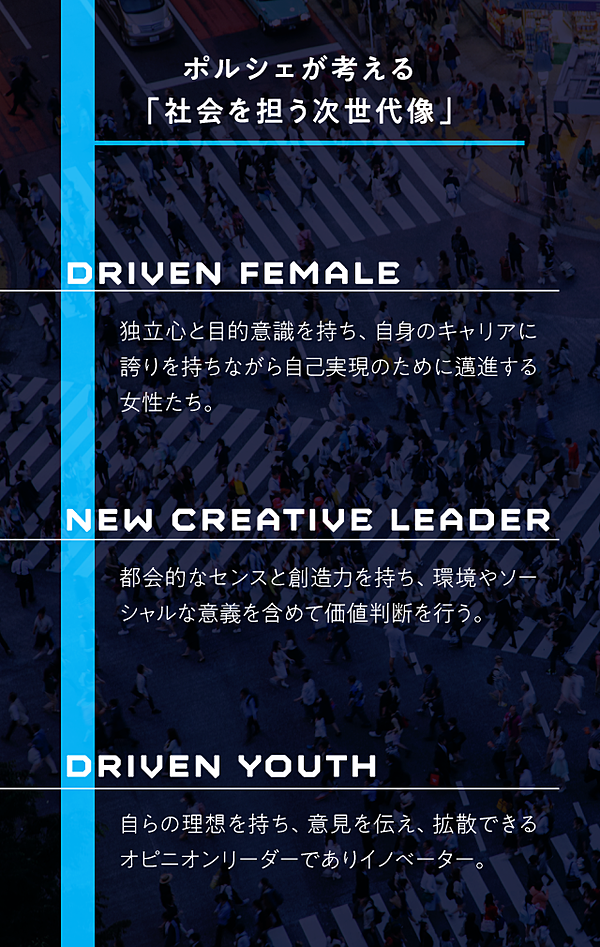

ポルシェはグローバルでタイカンのユーザー像を共有しており、次世代のユーザーとして3つのキーワードを挙げている。キルシュ氏は、世の中をアップデートし、未来を担うこれらの次世代像からイメージしたのが「渋谷」だったという。

キルシュ ポルシェの伝統を踏まえながら、その価値観を次世代に伝え、社会の変化を後押ししていく。こうして新しい挑戦を続け、未来のために種を蒔き続けることが、ポルシェというブランドをサステナブルなものにしていくと考えています。

長谷部 実は、ここから見える明治神宮の木々は、100年前に植えられた人工の森なんです。

明治神宮の本殿を取り巻く「内苑」と、聖徳記念絵画館からラグビー場や野球場、国立競技場のある「外苑」まで、大正時代に、東京大学の林学博士が樹木を選定し、宮内庁の技師が緑地をデザインして、100年後、150年後の木々の成長を想定してつくったもの。彼らが描いた未来の風景を、今、私たちは見ていることになります。

キルシュ 以前、明治神宮に伺ったときにそのお話を聞き、感銘を受けました。100年後の今を見据えて都市計画がなされていたというのは、とてもすばらしいことですね。

長谷部 私も、次の100年をここからつくっていこうと意識するようにしています。

近い将来に向けた環境としては、5Gなどのインフラを整備し、これから先を見据えた社会実験も増やしたい。タイカンのようなe-モビリティの領域も、充電インフラや自動運転、パーソナルモビリティなどを含め、都市設計とあわせて考えないといけませんよね。

災害時の電力やCO2削減の観点からも、間違いなくe-モビリティへのシフトは起こるわけですから。

キルシュ タイカンは、ポルシェにとって次の100年に向けた投資です。未来へのパイオニアそのものだと考えています。

我々が慣れ親しんだ「911」や「パナメーラ」の世界から一歩踏み出し、カーボンニュートラルの製造工程を含め、60億ユーロを投じて新しいe-モビリティ社会へと舵を切りました。

ポルシェは次代を見据え、本拠地であるドイツ・シュトゥットガルトにカーボンニュートラルの工場を設立。「CO2を排出しないプラントでCO2を排出しない車を生産する」というポルシェの目指す持続可能な次世代のスポーツカー「タイカン」が製造されている。ファクトリー内だけでなく物流にも鉄道や電気自動車を採用。塗装工場でも排熱利用を行い、CO2削減だけでなく資源の節約にも配慮している。

長谷部さんがおっしゃったように、将来のサステナブルなモビリティを考えるには、そこで暮らす方々のコミュニティや産官学の連携も欠かせません。急速充電のインフラも必要ですし、自動運転やコネクティビティを生かすためには、安全でセキュアな5Gなどのデータハイウェイが前提になります。

タイカンを日本に紹介するうえで渋谷を起点にしたのは、次世代の若い皆さんと対話したいからです。「e-モビリティは社会をどう変えるのか」「クルマになにを求めるか」「ポルシェが考えるサステナビリティとは」……この渋谷から、こうしたことを考えるきっかけをつくりたいと思います。

長谷部 渋谷区は、アイデアやビジョンを持つ方がやりたいことをできる街であり続けてほしい。このコロナ禍において、「スタートアップのエネルギーを渋谷区発の社会貢献に役立ててみませんか」と募集したら、80社から応募が集まったんです。

すでに10社程度と具体的な取り組みを始めていますが、ジャンルを問わず、渋谷区の持つリソースを活用したいと考えている事業者とは、共に並走して共に発展したいと思っています。

ポルシェの技術で街がよくなるのであればぜひ一緒に考えたい。すごくクールなバスがつくれたらおもしろいし、交通に限らず、ここからポルシェが発信するメッセージで福祉や教育がよくなるかもしれない。

キルシュ 自分たちのビジネスを通して、社会やコミュニティになにを還元していくかという目的意識はとても大切です。せっかく未来を描くならバスじゃなくて、ポルシェのドローンで渋谷のどこでも1分で飛んでいくとか。アイデアはビッグなほうがよいですよね(笑)。

皆さんは渋谷に、個人として好きなこと、やりたいことをやるために来ていて、渋谷もそのダイバーシティを受け入れている。渋谷区はバリューだけでなく、「こうありたい」というブランドパーパスを持っているから、人が集まり、クールな街であり続けられるのだと感じました。

ポルシェのブランドパーパスは、エンジニアリングとデザインを追求し、ドライバーに夢を与えることです。それは、インディビジュアル(個人的)であり、かつインクルーシブ(包摂的)でもある。

渋谷区がそうであるように、ポルシェもサステナブルでクールなブランドであり続けたいと思います。

編集:宇野浩志

執筆:武田篤典[steam]

撮影:林 和也

デザイン:月森恭助

取材協力:EDGEof CREATIVE

撮影場所:sequence MIYASHITA PARK