【後編】組織カルチャーは「変えられる」。日本企業は再び強い文化を築けるか?

2020/10/15

日本企業は90年代に世界の頂点に立ったのをピークに「失われた30年」を経て、新たな柱となる事業を生み出せずにきた。世界的なコロナ禍に直面し、長期的な生き残りを賭けて「既存事業の深掘り」と「新規事業の探索」の両方を追求する「両利きの経営」が求められている。

「両利きの経営」の提唱者である米スタンフォード大学経営大学院のチャールズ・A・オライリー教授の日本における共同研究者で、『両利きの組織をつくる――大企業病を打破する「攻めと守りの経営」』(英治出版、2020年3月発刊)をともに著したアクション・デザイン代表でエグゼクティブ・コーチ、組織コンサルタントの加藤雅則氏へのインタビュー後編。

「両利きの経営」の実現に欠かせない要素として加藤氏が指摘するのが「組織カルチャー」の重要性である。なぜ、日本企業はかつて隆盛を誇ることができ、そして相対的に凋落の道を辿ってきてしまったのか。そして今後再生できるかどうか。その鍵を握るのも「組織カルチャー」であると語る。

──組織カルチャーへの理解では、「組織風土」など様々な呼ばれ方としており、実態を把握できていないという現状もあると思います。その一方で、マイクロソフトのナディラCEOの著書『Hit Refresh』にも、その組織カルチャーの重要性には言及されており、変えられるものとして語られていました。

今回、米国で主流の経営学の文脈で言う「カルチャー」を強調するため、著書では「組織文化」となるべく書かないようにしました。四文字熟語になった途端に、固くて変えられないという感じになってしまうかなと。

企業の「プロセス」と「構造」の両方を変えていかなきゃと思ったときに、カルチャーが重要だと思いました。日本ではまだまだカルチャーの定義が明確ではないですね。経営学で言うところのカルチャーって、「企業風土」や「社風」とは実は少し違うんです。

「風土」ってある種「雰囲気」ですよね。日本人がすごく敏感な、雰囲気とか空気感。それはそれで確かに存在しています。風土を風土として無理やり変えようとしたら、うまくいかない。風土は歴史的な結果ですから。「行動」を変えるようにすると、結果として自ずと雰囲気も変わってくるかもしれません。

日本で「文化」というと「与えられているもの」という感じがします。特に日本では風土と混同されます。これまで何度も日本企業では風土改革ということが叫ばれてきましたが、それは本当に可能だったのか、と。風土というのはその会社や組織に培われたそのものの雰囲気を指すので、それ自体を変えるのはなかなか難しいと思いますね。

カルチャーは「行動=Behavior」のパターン

オライリー先生がアメリカのビジネススクールで教えていること、カルチャーは「Patterns of Behavior」だということです。つまりその会社に見られる特有の「行動パターン」、「行動特性」なんです。当然、その行動はある種の行動規範に基づいているし、行動規範のベースにはその会社で養われてきた価値観や信念があるのですが、それらをいきなり変えることはできません。行動を変えることで、行動規範や価値観も刷新されていくのです。

そして重要なのはそれはマネジャブルであるということ、つまり経営者がその気になれば変えられるということなんです。

経営者がその気になれば変えられる、ということはどういうことなのでしょうか。適切なコンテクストを設定し、経営からの意思をシグナルとして発信する。それに応える人たちが出てきて、その人たちとの相互作用が上手く起きると、例外的な行動が生まれます。この一部による例外的な動きを真似されて、感染的に広がり始めると、最終的には組織全体の行動規範も変わり、会社の価値観にも影響を与えていくのです。

「Patterns of Behavior」を変えることによって行動規範も少しずつ変わってきて、価値観も変わってくる。組織カルチャーは経営トップが本気になれば変えることができるというのが、経営学が積み上げてきた知見なんです。

日本企業の研究から進んだ組織カルチャー研究

──前回、1990年ごろに渡米され、オライリー教授のもとで、組織カルチャーを学ばれたと聞きました。日本企業の研究から組織カルチャーの研究が進んだんですよね。

元々カルチャーは文化人類学から来た用語で、当時から組織カルチャーという言葉は当然あって、80年代に研究が積み上げられたようです。

よく言われるのは、経営学者の中で組織カルチャーがなぜ大事かという視点については、日本企業の研究を通じて生まれたということです。「なぜ日本人は24時間働けるんだ」「なぜプライベートを犠牲にしてまで一生懸命仕事に取り組めるんだ」「なぜ上から言われていないのに、自ら『カイゼン』ができるのか」「なぜ機械に名前をつけたり撫でたりして可愛がっているのか」……と。

日本人からすると「モノに心が宿る」という考え方がありますが、海外から見たら意味がわからないようです。でも、そこが日本企業の強さにつながっていたんです。

──その組織カルチャーの力が、どのように経営の強さにつながっていたのでしょうか。またカルチャーの力が衰えたことで、日本企業はどのような状況に陥ったのでしょうか。アメリカでは80年代ぐらいから進んできた研究だと思いますが、昨今、日本でも組織カルチャーは、日増しに重要性が高まっていると感じています。

そこはすごく大事な論点です。日本企業がなぜかつてすごかったのかというと、共通の仕事のやり方、例えば、同じものに着目して、同じように解釈できる、という、いわば仕事の型があったのでしょう。僕は社会人になった頃、上司が電話で会話をしているときに、「この仕事が次にくるぞ」と思って、机上のファイルに手がかかってないと灰皿が飛んできた時代なんです。

今考えれば理不尽でしたが、「あれ持ってこい」と言われたら、「はい。あれですね」と持って行けたら、「仕事できる奴だな」という世界でした。

要は状況の判断軸が組織全体で共有されていたのです。「以心伝心」ですよね。欧米の友人から、「日本人はテレパシーで仕事をしてるよね」と言われていました。90年代ぐらいまでそういう時代が続き、確かに日本企業の強さではありました。

「選択と集中」で壊れた日本企業の文化

それが2000年代から少し変わってきました。日本企業が「選択と集中」を進めたんですね。実はこれが「両利き」の視点から言うと、戦略的に失敗したのだと思います。つまり、既存事業の改善による深堀りしかやらなくなっちゃったんですよね。コロナ禍にあって、一部の経営者は「これからは『選択と集中』ではなく、『選択と分散』だ」と主張される方も出てきていますね。

もう一つの日本企業の変化としては、人事・組織系で言うと、効率化の中で「プレイングマネージャー」化が推進されてきたということです。つまりマネジャーの「多能化」です。プレーもしながらマネジメントもする。こうしてキーパーソンが多忙になる中で、ミドルアップ&ダウンで組織の中を縦横無尽に走り回っていたミドルが動けなくなりました。そこに、仕事が高速回転化し、内容も高度化し、さらにコンプライアンス強化も重なりましたね。その結果、仕事の細分化が進み、組織はサイロ化し、マネジャーの視野が狭くなってしまった。効率化は進んだ一方で、強かった日本企業のカルチャーが壊れてしまった20年だったと思います。

カルチャーは突き詰めていくと、「経営への信頼」とも言えます。日本企業は「終身雇用で従業員のことを守ります」と言ってきましたが、2000年代に特に電機系を中心に解雇が進んだことで、信頼という大事な部分が相当壊れていきました。当たり前だったカルチャーが壊れて、どうやって戻していいかわからないままここまできてしまいました。

もう昭和モデルは通用しないので、昔のようにやればいいというわけにはいかない。だから今という時代に、カルチャーをもう1回つくり直すフェーズにいるんです。

もはや会社の寿命よりも個人のキャリアの方が長い

オライリー先生と話していて、アメリカの議論で面白いなと思ったのは、アメリカでは「会社の寿命と個人のキャリアの長さを比べると、もはや会社の寿命のほうが短くなっちゃっている」ということです。上場会社の寿命としては、平均を取ると12、3年だというのです。一方、個人のキャリアは35年、40年続きます。一つの会社にずっと居続けるのは無理なんですよね。

そうすると会社として、大事な人を留めておくには、カルチャーへのフィット感とか、経営者への信頼とか、その会社に働いていることへの誇りとか、そういうことが大事になってきます。

テクノロジーが進み、あらゆるサービスがどんどんディスラプトされる可能性があります。そうすると、「求心力」を保つものとしてのカルチャーは、従業員側からするとすごく大事だと思うんですよね。

カルチャーを変えるために「対話」はすごく大事ですし、僕はこの20年間、日本では誰よりも対話のプラクティスをやってきたと思いますが、ただそれだけではやはり変わらないんですよね。場の雰囲気はよくなるし、みんな一時的にすっきりするのですが、現実の世界に戻ると、みんな元に戻っちゃうんですよね。火がついたけども、消えてしまう。そのときのショックの方が大きくて、それでキーパーソンが会社をやめちゃうという不幸な事例を散々見てきました。

組織能力を発揮するには、カルチャーが大事

──戦略を変える、組織を変える、新規事業をつくるなど、日本の企業も変化を起こそうと動いていると思いますが、何か手段が目的化しているような感想も持ちます。

やはり、組織だけ変えようとしてもダメなんですよね。組織と戦略はセットなので、両輪で変えていかないと。

その両輪を繋いでいるコンセプトが、「組織能力」。すごく大事なことだと今思っています。日本企業の組織能力が落ちてきている。組織が秘めている潜在的な組織能力を発揮するためには、カルチャーがすごく大事なんですよ。戦略の絵を描いてもなかなか実行できない。トップの意思は発信するものの、実行できない組織になってしまっているんです。

日本のメーカーで言えば、一時期、品質不正などの問題が噴出しました。現場ではもうずっと前から知っていたにもかかわらず、「どうせ上に言っても無駄だから」と必死に隠してきたわけです。組織の力が落ちたことのひとつの証左とも言えます。

組織能力って実は色々な定義があって、オライリー先生とも議論しましたが、実はまだ誰も明確に定義していないんですよね。

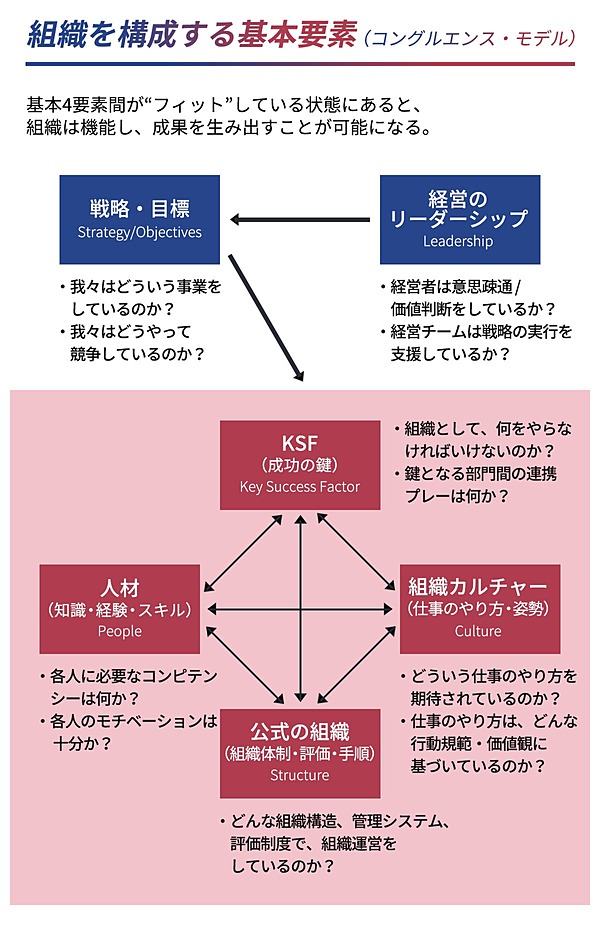

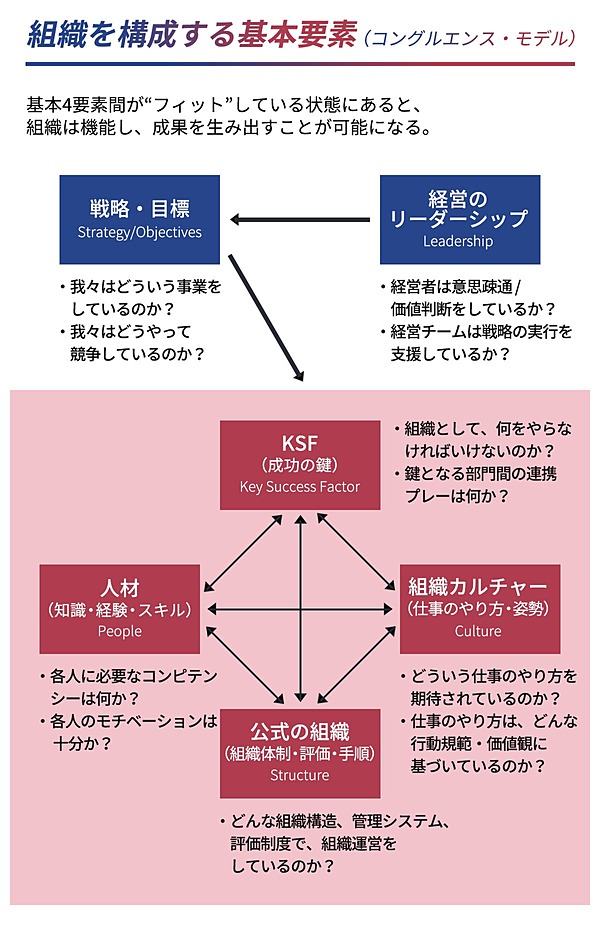

そこで「コングルーエンス・モデル」をご紹介します。この図の4つの要素がかみあっていると組織が機能するという考え方です。個人的には、この4要素が噛み合うと発揮できる力こそが、組織能力だと思います。いわば、戦略を実現する力、実行力ですね。ちなみに、このアラインメントを組み替える能力自体のことをケイパビリティとする人たちもいますね。ダイナミック・ケイパビリティという考え方です。

──組織能力や組織カルチャーの強い会社とはどんな会社なのでしょうか。具体例を教えてください。

例えばアマゾンの人たちと話していると、「カスタマーオブセッション」が徹底されていますね。取り憑かれたようにカスタマーのことを考えましょう(顧客中心主義)ということです。まずはカスタマージャーニーのなかで顧客がどういう経験をするのか想像をして、そこでカスタマーにとってのペインを見つけて、そこから何ができるか考えましょう、「Start with Customers and Work Backwards」という仕事のやり方を徹底的にやっています。

長期的ビジョンで強いカルチャーを

カスタマーのために自分たちに何ができるか考えれば、絶対勝てる、と。競合分析する必要などない、とまで言われるそうです。そこがアマゾンの組織能力に繋がっています。オライリー先生もアマゾンの事業を拡張させ続けていく組織能力についてはすごく注目しています。

僕がエグゼクティブ・コーチング(役員コーチング)をやらせていただくときには、「あなたの役割って何ですか」と尋ねます。日本の経営者の中にカルチャーをつくるのは自分の役割だと思っている方が残念ながら少ないのです。

そうした中で、日本企業で今、カルチャーの強いところを挙げると、まず井上会長のダイキン工業ですね。決めたことはやり切るという強いカルチャーがありますね。他には、富士フィルム、日本電産、HOYA、等も挙げられます。その共通点は20年間、同じ経営者でやってきて、その経営者のもとで独自の強いカルチャーをつくってきたということです。長期的なビジョンでやっているので、強いカルチャー、実行力のある組織能力の高い会社になりますよね。

一方、それには功罪もあります。成功しているカルチャーにしがみつくと、事業環境が大きく変化する中ではサクセストラップ(成功の罠)にはまるリスクもあります。

価値判断できる人を増やす

経営者の仕事って「意思表示」と「価値判断」だ、と言いましたが(前編参照)、価値判断は本当に重要です。アイリスオーヤマのように、「それいいね、よしやってみよう」「これはウチらしくないから、やらなくていい」と経営者が価値判断していくことが会社のカルチャーや組織能力につながっていきます。

一方、社員が提案しても、「本当か? 大丈夫か? 確かだな?」と3回言われたら、もう提案する気がなくなっちゃいますよね。「だったらもういいや。実現するにはほかの会社に行こう」となってしまうかもしれません。

──つまり、トップが意思表示をしても、ジャッジする人が一人だと価値判断できる範囲が限定されてしまうので、それぞれの持ち場でウチの会社らしい共通の価値判断する人を増やさなきゃいけないということでしょうか。

今、日本企業では上から言われたことをいかにちゃんとやるか、失敗せずにやるかというカルチャーが強くなってますよね。守りの経営ですね。しかしミドルが自ら価値判断をしながら、経営に対して経営者の価値判断を求めるチャレンジをしていかないといけないのです。先ほどのプレイング・マネージャーの弊害がここにも出ていますね。経営とミドルの価値判断の軸が揃ってくると、組織カルチャーも強化されて、攻めの経営ができるようになるでしょう。

カルチャー変革を実現するには、外資系のプロ経営者と呼ばれる方はトップダウンでなければ駄目だと言い、一方で日系の経営者はボトムアップでないと組織は変わらないと言われることが多いのですね。しかし、僕は両方とも必要だと思います。トップダウンとボトムアップがミートするところで、初めてカルチャー変革は起こる、という実感がありますね。それはAGCの島村CEOが主導した変革を目の当たりにしたことで、確信しました。

──経営からの明確な意思表示がなされ、それに対して現場は新しい具体的な行動で応えることで、経営の価値判断を求めていく。こうした双方からの相互作用を続けていくことで、価値観や判断軸が共有化され、真に組織カルチャーの変化を起こすことができるのですね。ありがとうございました。

(聞き手=山本雄生(NewsPicks NextCulture Studio)、構成=林亜季、写真=小田駿一)