【地方創生】都市と地方、二者択一ではない生き方と「QoLエコノミー」

2020/8/13

コロナ禍でビジネスパーソンの価値観とワークスタイルは一変した。リモートワークの急速な普及とともに郊外や地方の価値が見直され、移住や事業所移転を決断する「脱・東京」の動きも活発化している。働く人々に幸せと満足をもたらす場所は東京なのか、それとも地方なのか──。

「QoLエコノミー」を提唱するアクセンチュアの江川昌史社長と、多拠点生活を実践するベンチャー企業のトップ、コークッキングの川越一磨氏とデイブレイクの木下昌之氏が、生活の質を向上させながらビジネスを拡大していくための新しいライフスタイルを議論した。

地方の暮らしに惹かれるが、東京の魅力も手放したくない

──江川さん率いるアクセンチュアは地方創生に熱心に取り組んでいるほか、福島、札幌、熊本など地方都市に拠点をお持ちです。どのような背景から地方に注目しているのでしょうか。

江川 最初のきっかけは、東日本大震災後に福島県会津若松市の復興支援に乗り出したことです。

会津若松は会津大学というICT専門大学を擁することもあって、

「アクセンチュア・イノベーションセンター福島」を設置し、産官学でのスマートシティプロジェクトをスタートさせました。

2011年に会津若松市内に開設されたアクセンチュア・イノベーションセンター福島

今では200人を超える社員が働いており、当社を含めて20社以上が入居するICTオフィスビルには約500人もの高度人材が働いています。

会津若松以外でも各地で地方創生プロジェクトにかかわっていますが、こうした取り組みを通じてわかったのは、働く人のクオリティ・オブ・ライフ(QoL、生活の質)は、「どこで働くか」に大きく左右されること。

地方拠点では地元の人材に加え、都市部の拠点からのUターンやIターンで希望者が働いていますが、豊かな住環境と自然に恵まれ、長時間通勤の負担もない生活が、彼・彼女らの満足度を大幅に向上させています。

1989年、慶應義塾大学商学部を卒業。同年アクセンチュアに入社。製造・流通業界を中心に、通信、ハイテク、素材・エネルギー、公共サービス領域など、多岐にわたる顧客のプロジェクトを指揮。主に、戦略立案、構造改革、新規事業立ち上げ、デジタル変革、大規模アウトソーシングプロジェクトなどの案件を主導した。2000年にパートナー就任。消費財業界向け事業の日本統括を歴任し、2008年10月に執行役員 製造・流通本部 統括本部長に就任。2014年12月に取締役副社長就任、2015年より現職。経済同友会幹事。近著に『アクセンチュア流 生産性を高める「働き方改革」』(日本実業出版社)、『デジタル×地方が牽引する2030年日本の針路』(日経BP社、藤井篤之氏との共著)がある。

川越 それはよくわかります。私は生まれも育ちも東京ですが、起業をきっかけに学生時代の研究で縁のあった山梨県富士吉田市に移住しました。私にはこの土地がとても合っていたようで、東京暮らしにはない豊かさを感じましたね。

水がおいしいとか、コミュニティが温かいとか、一つひとつは些細なことで言語化するとありふれた印象になってしまうのですが、体験した人にしかわからない満足がある。

なにより、時間の流れ方に「余白」があるところが気に入っていました。東京では「ムダ」としか認識されない時間が、心に栄養をもたらしてくれる気がするんです。

慶應義塾大学総合政策学部在学中に料理人を志し、サッポロライオン入社、飲食店店舗運営の経験を積む。学生時代に山梨県富士吉田市でまちづくり研究をした縁で、2015年に同市に移住。空き家をリノベーションしたコミュニティカフェや子ども食堂の立ち上げなどを行う。同年12月に株式会社コークッキングを創業。2017年からは日本初のフードロスに特化したシェアリングサービス「TABETE」を展開する。

木下 私は東京を拠点に地方を飛び回る生活をしていて、今は石垣島への移住の準備を進めているところです。

以前は深夜に九十九里浜まで車を飛ばして早朝サーフィンを楽しんでから出社したりしていましたが、コロナ禍で海へ行けない期間が長くなると、逆に疲れを感じやすくなる。やっぱり自然に身を置くことでエネルギーをもらえていたんだなと感じています。

ただ、東京に住んでいることでQoLが低くなっているのかというと、そうではないとも思います。なんといっても、東京は情報や人が集まる刺激的な場所で、おいしいモノや楽しいスポットがたくさんありますし。

贅沢かもしれませんが、都市の魅力も手放したくないですね(笑)。

神奈川県で70年続く老舗冷凍一家の3代目として生まれ、冷凍技術者・設備工事技術者として勤務。2013年7月、特殊急速冷凍技術に特化したデイブレイク株式会社を創業。特殊冷凍テクノロジー導入支援のほか、冷凍した食品を消費者に届ける食品流通事業を展開。2019年3月には、自社の特殊冷凍テクノロジーを活用し、規格外などで廃棄寸前の果物をカットフルーツとして商品化するフローズンフルーツ事業「HenoHeno」をスタート。

都市か、地方か──二択の時代は終わろうとしている

江川 そこなんですよ。そもそも、QoLは人によって定義が大きく異なります。都市型の生活を好む人もいれば、自然豊かな地方での暮らしを望む人もいて、同じ価値観にあてはめることはできません。

都市には都市の、地方には地方にしかない良さがあって、いずれも一長一短があります。

これまでは、どちらかを選択するしかなく、都市型の生活を選んだ人は通勤地獄を許容しなければならないし、地方を選んだ人は都市部でのビジネスやキャリアを諦めることを余儀なくされていました。

しかし今、コロナ禍をきっかけに、この壁がなくなりつつある気がしています。都市部と同じ高付加価値の仕事を続けながら、地方の自然に囲まれてゆとりある暮らしを楽しむ「いいとこどり」の生活が、特別なものではなくなる可能性が高まってきました。

これは、日本人のQoLを一変させるかもしれない画期的なことで、私はこの新しいライフスタイルと価値観の変化が社会に与える影響を「QoLエコノミー」と名付けて、著書やメディアなどを通してさまざまな方との議論を加速させています。

川越 それは私も感じています。富士吉田に移住したばかりのころ、レストランや子ども食堂を経営し、東京と行ったり来たりの生活をしていました。

けれども、飲食店でのフードロスを商品化して販売するプラットフォーム

「TABETE(タベテ)」のサービスをローンチしてからは、東京から離れた生活に限界を感じるように。なにしろ加盟店もお客さんも投資家も東京なので、地方にいると何もできないんですね。

仕方がないので深夜に中央道を往復する毎日を続けていたところ、ついに事故を起こしてしまい……。幸い大事には至りませんでしたが、事業が軌道に乗るまでは東京に拠点を戻すことにしました。

ところが、コロナ禍で状況が一変。会わなくてもオンラインで完結する仕事が増え、東京にいる必要性を感じる機会が大幅に減りました。これなら富士吉田に帰れるんじゃないかと考えているところです。

木下 私のビジネスは特殊冷凍機の導入支援とコンサルティングが柱で、地方の顧客とは出張して商談するのが当たり前でした。コロナの影響で突然オンラインになり、ここまでやれるのかと驚いています。

リアルの商談に比べると密度としては劣りますが、その分気軽に何度もミーティングしてカバーできる。自分自身がどこにいるかは重要でなくなっていると感じますね。

「収入」「仕事のやりがい」に課題を感じる地方移住者

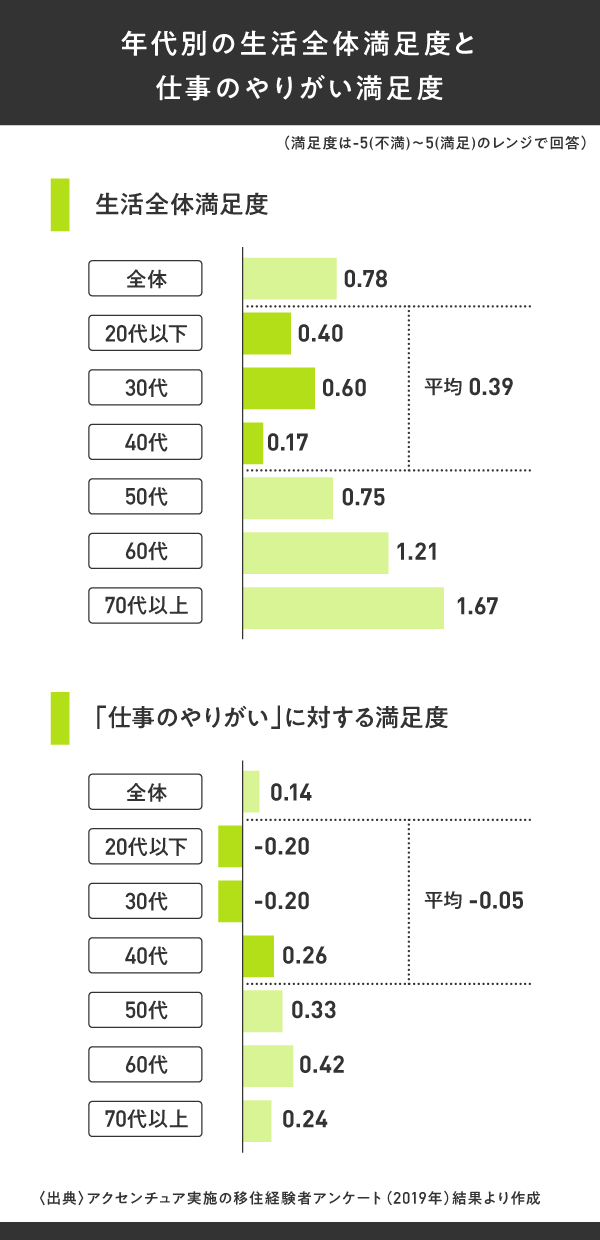

江川 当社では2019年に地方移住を継続している人と、都市に戻ってしまった人たちへのアンケート調査を行いました。この調査で浮き彫りになったのは、移住を続けている人も都市に帰ってしまった人も、地方での収入に対する満足度が非常に低いこと。

また、20~40代の働き盛りの世代では、生活全体の満足度はプラスであるのに対し、仕事のやりがいに対する満足度はマイナスとなっています。地方では、やりがいのある仕事や満足のいく収入が得られにくいことが課題だと浮き彫りになりました。

木下 そうでしょうね。地方は物価が安いから収入が少なくても大丈夫、というイメージがあるようですが、何でも安いわけではありません。

特に離島は、島で採れるもの以外は輸送コストがかかるため高価です。住居費は安いとはいえ、収入が下がった状態での移住は我慢を強いられることも出てきます。

一足先に移住した人の話を聞くと、島の生活に満足しているから収入減は仕方がないと諦めていましたが、収入を下げずに移住できたらもっとハッピーですよね。

江川 平均すれば都市部と地方部での1人当たりの生活コストは、現状30%ほど地方が安く、さまざまなテクノロジーの活用が進む2050年ごろには、この差が45%に拡大すると試算しています。

いずれは都市部の約半分のコストで地方暮らしできる時代が来るわけですが、それでも仕事や収入に不満があるとQoLは下がってしまいます。

また、今まで「地方の生活」と「都市部の仕事」はトレードオフの関係にありました。一方で、ここへきてテクノロジーがこうした問題を解決する道筋が見えてきています。

コロナ禍でオンライン化が加速しましたし、今後、5G(第5世代移動通信システム)やxR(空間拡張技術)が進展すれば、地方でも都市部とそん色ない仕事ができる可能性が高まるでしょう。

木下 地方移住は「都落ち」や「リタイア後」というイメージもありますが、私はむしろビジネス拡大のチャンスだと考えていますね。

今、力を入れているのは、形がいびつだったり豊作になりすぎて捨てられてしまう果物を、特殊冷凍することでカットフルーツとして販売する事業。

沖縄に移住してビジネス拠点を持つことで、産地だけでなくマーケットでもあるアジア諸国との距離が近くなり、商圏を広げやすくなります。収入を維持したまま移住というより、移住を契機に経済的にもより豊かになりたいんです。

これはビジネスの対象がフルーツだからできると考える人もいるでしょうが、私はそうは思いません。全国各地を回るほど、地方には山海の幸や農産物だけでなく、無形のものを含めて地元の人が気づいていない価値がたくさんあることに気づかされます。

地方はその土地が持つ魅力を発掘し発信することで、まだまだ豊かになれるはずです。

デイブレイクのフローズンフルーツはオンラインショップ「

HenoHeno」などで販売されている

工場やコールセンターでの地方進出モデルはもう古い

川越 私たちは経営者だから、地方への移住をチャンスにできるし、必ずしも収入減につながるわけではありません。でも、会社員の人たちにとっては一筋縄ではいかない問題ですね。

江川 企業の地方進出というと、多くは工場やコールセンターなどの機能を地方に移しコストカットを実現してきましたが、こうしたスタイルはもう古いと考えています。

安い労働力だけを目的にすると、コスト競争で海外に負ければ拠点ごとつぶれてしまう。多くの人たちが突然職を失うことになるわけで、工場群を誘致した自治体の中には、「いつ撤退されるか」と戦々恐々とするところも少なからずあります。

アクセンチュアでも地方進出を進めていますが、組織構造の戦略部門から運用・実行部門まで丸ごと移転しています。

各拠点にはそれぞれ主となるテーマがあり、札幌や熊本はBPO(ビジネス プロセス アウトソーシング)、福岡はRPA(ロボティック プロセス オートメーション)、会津若松はスマートシティというふうに、機能を上から下まで切り取って持っていくのです。

これまでは地方勤務の希望者はそれほど多くなかったのですが、コロナをきっかけに増えるでしょう。ただ、実際に地方暮らしをしてみたら肌に合わず、都市部に戻りたいという人もいます。

QoLはライフステージによっても変わりますし、固定化するのではなく自由に行き来でき、複数の拠点を持つなど選択肢が広がるのが理想ですね。

木下 私は今、妻と都心で二人暮らししているのですが、彼女の夢はもっと広い家に両親を呼び寄せ、同居すること。

都心でそれを叶えるのは厳しいのですが、地方に行けば難しくない。パートナーのQoLが向上すれば、機嫌がよくなって私にもやさしくしてくれるでしょうし(笑)、私自身のQoLも2倍3倍にできると期待しています。

江川 いいですね。日本は人口減少と並行して地方から都市部への人口流出が続き、地方の空洞化が深刻化しています。

通常、2万人程度の人口があれば必要な都市機能が維持できるのですが、5000人以下になると公園や保育所、病院、訪問介護事業といった生活に不可欠な機能の維持が難しくなってくる。

現在日本の市区町村の48%が人口2万人以下で、このままでは電気やガス、医療機関や公共交通機関といった生活インフラの維持も困難になるおそれがあります。

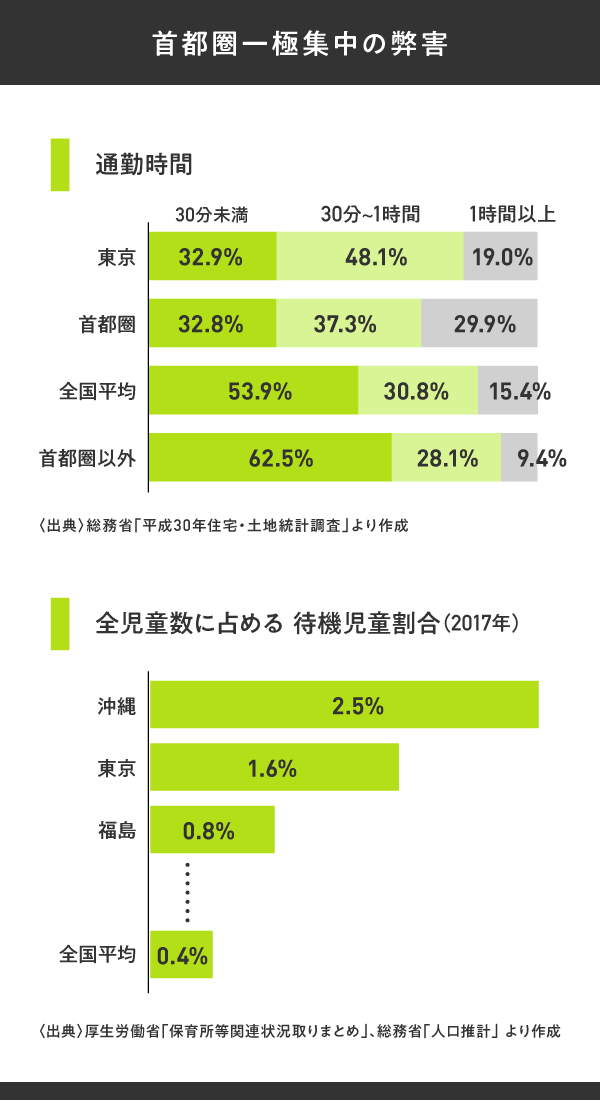

一方で、東京一極集中による弊害も大きく、長時間にわたる通勤と満員電車はQoLを著しく下げる要因のひとつです。待機児童問題でキャリアを諦める子育て世代もまだまだ多いですね。

「QoLエコノミー」のいいところは、一人ひとりが自身のQoLを高める生活を実現できる社会になると同時に、地方創生と東京一極集中の緩和につながることです。

川越 「QoLエコノミー」の実現には、“ダイバーシティ”がひとつのカギになるのではないでしょうか。東京一極集中が起こる背景のひとつには、「都会にいるのがカッコいい」といった昔ながらの画一的な価値観が少なからず影響していると思います。

都市部で出世することがすべての人の幸せとは限らないし、自分の中の満足や豊かさは自分の中にしか見つけられません。そこから目を背けて周囲と同じ働き方を続けるのではなく、自分自身も含めて、さまざまな価値観を認め合える社会が必要だと思っています。

江川 コロナ禍においても、プロジェクトによってはハンコや紙の文化が残っているせいで、捺印のためだけに出社しなければならない現状がありました。

このような環境が国から変わっていけば、会社の場所や都市圏に固執する必要がなくなり、地方への移住がもっと進む。

都市と地方の格差が縮小し、人々の満足度が向上する「QoLエコノミー」は日本の将来をより良い方向に変えていく力を秘めていると確信しています。

当社でも会津若松で培った経験やプラットフォームを他の地域でも活用しながら、地方創生と「QoLエコノミー」の実現に向け取り組んでいきます。

(構成:森田悦子 編集:奈良岡崇子 写真:大畑陽子 デザイン:田中貴美恵)