【人工知覚】機械が「眼」を獲得するとき、パラダイムは変わる

2020/6/30

産業の深層に潜るDeepTechベンチャー

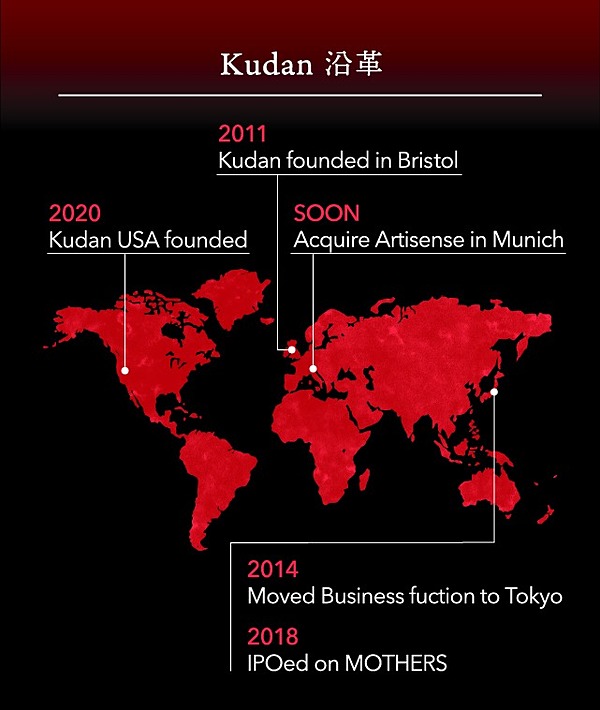

イギリス発のスタートアップながら、創業者は日本人。機械の“眼”に相当する「人工知覚(Artificial Perception:AP)」の独自アルゴリズムを研究し、世界中のテック企業に顧客基盤を広げている──。

2018年末、東証マザーズに上場した謎の研究開発ベンチャーが「Kudan」だ。

日本、イギリス、ドイツ、アメリカ──世界中に拠点を分散させ、徹底した少数精鋭主義を貫くサイエンティスト集団である彼らは、自らをDeepTech企業と定義している。

その真意は、「産業の深層に潜り続ける」という、独自の経営理念にある。

そして2020年1月、Kudanは世界的な人工知能・自動運転研究の第一人者として知られるダニエル・クレマーズ教授が率いるArtisense社の買収に向けた株式取得契約を締結したことを公表した。

世界の転換点を示唆する、DeepTechビジネスの新たな潮流に迫る。

あらゆる先端機械が求める「眼」

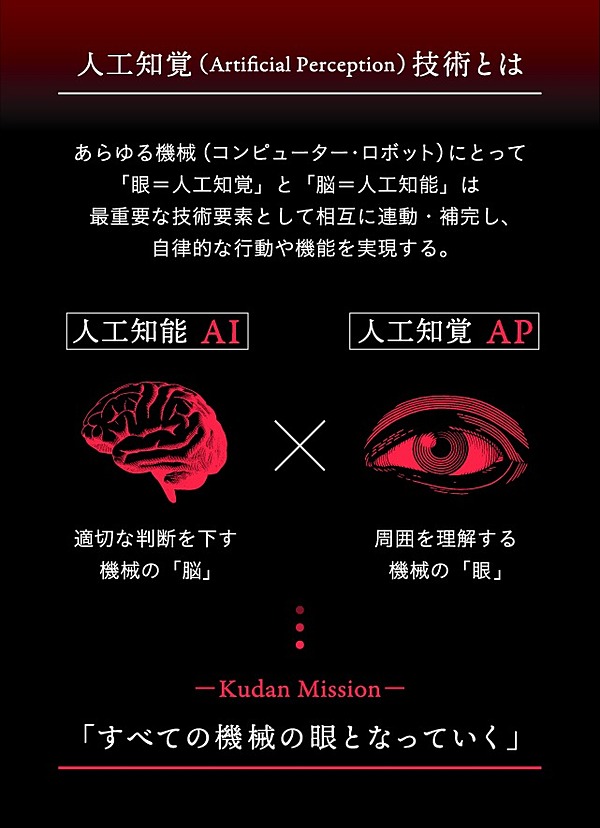

Kudanの研究領域は、「人工知覚(AP)」と定義される。

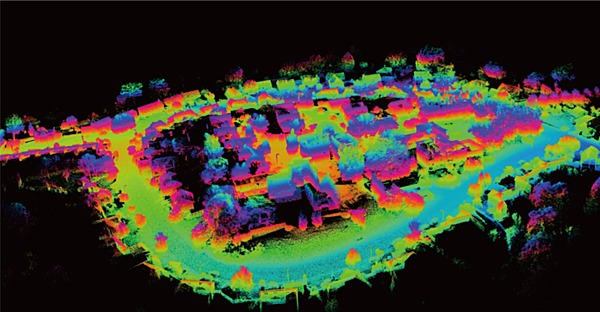

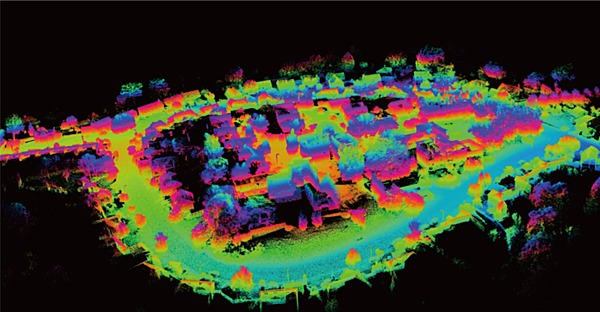

具体的には、SLAM (Simultaneous Localization and Mapping)と呼ばれる、機械が「周囲の空間を瞬時に認識する」ために必要不可欠な、自己位置推定および環境地図制作を行う複合的な画像認識アルゴリズム、ソフトウェア開発に強みを持つ。

SLAMは自動運転車両や自律型ロボットに必須のテクノロジーとされ、直近では高度なAR機能の実現のためにiPadなどの個人端末にも搭載が進んでいるLiDARにも活用される。

産業や領域を問わず、そのユースケースは実に汎用的だ。今後、社会のあらゆる領域で「省人化、無人化、リモート化」の加速が予測されるなか、APの重要度は極めて高い。

世界各国の企業や大学、研究機関で開発が進むかたわら、Kudanが提供するSLAMはすでに商用グレードに達しているとして、多くのテック企業(その大半がフォーチュン2000に選ばれている)への採用・協業が進んでいる。

プロフェッサー×ハッカーが組む

2020年1月、Kudanはアメリカに本社を置くArtisense社の買収に向けた一部株式取得が完了したことを公表した。同年5月には業務提携契約を締結し、段階的な買収を進めている。

Artisense社は、ダイレクトSLAMや深層学習技術を有するドイツ発のDeepTech企業として知られるが、もっとも有名なのは同社を率いるミュンヘン工科大学(TUM)のダニエル・クレマーズ教授だ。

同教授は自動運転研究の世界的リーダーとして知られ、論文の被引用数に基づき算出される「h-index」のスコアは89に達する。これはノーベル賞受賞者の平均を大きく上回る値である。

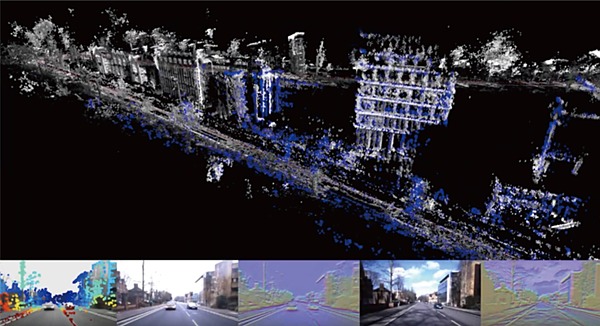

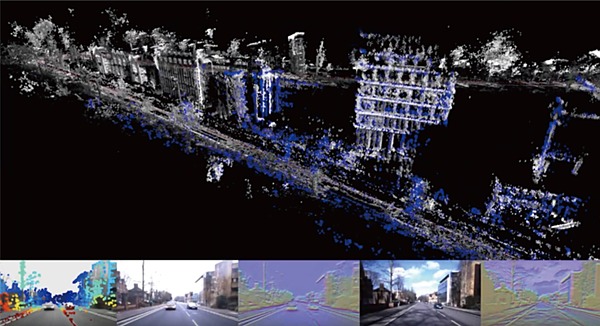

※動画は2020年1月のCESで発表されたArtisense社によるVisual SLAMデモ。

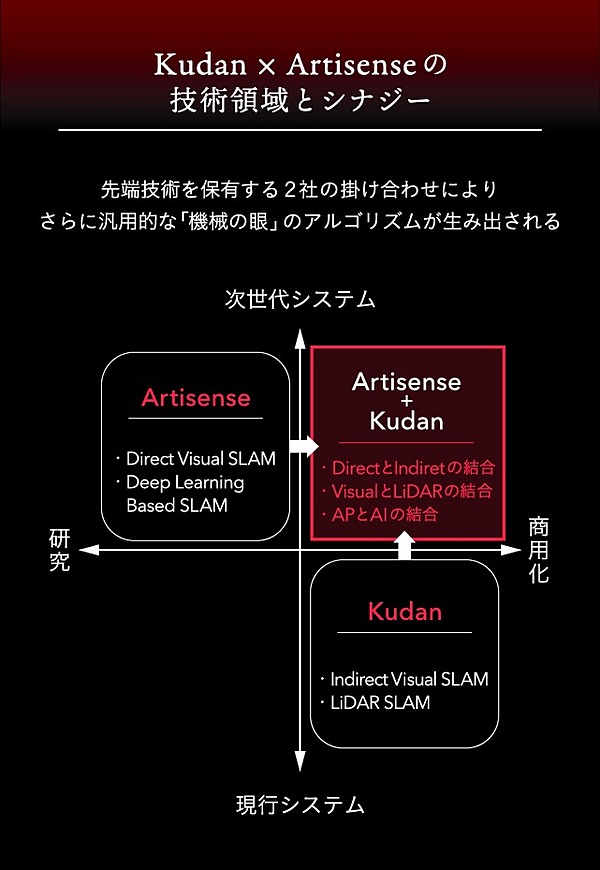

Artisense社が強みとするのは、AP(人工知覚)による“機械の目”を実現するための技術のなかでも、緻密かつ安定的に画像認識をする「ダイレクトSLAM」と、深層学習により環境変化を克服する「GN-net」にある。

一方で、Kudanが強みとするのは、カメラ画像を高速で処理する「インダイレクトSLAM」と、レーザー光を対象物に照射して距離や性質を測る「LiDAR SLAM」だ。

KudanのLiDAR SLAMは、自己位置推定誤差1cm以内

同じく画像認識に主軸を置く2社だが、R&Dを牽引する技術トップの経歴は対照的だ。

クレマーズ教授というアカデミックの重鎮に対して、KudanのCTOであるジョン・ウィリアムズ氏は、独学で技術を作り上げてきた実績を持つ、いわゆるハッカー的な天才と言われる。

両氏は、お互いの技術について高い親和性を認識し、シナジーへの期待をあらわにしている。

KudanとArtisense社の相乗効果は非常に強力だと思います。技術面では、KudanのLiDARベースのSLAMの技術と専門知識が、Artisense社のカメラベースのSLAMの技術と専門知識を完璧に補完してくれます。

技術の商用化という点では、KudanはArtisense社よりも高い実績を持っており、またビジネスの面についても、Kudanはビジネス開発の専門知識を持っていて実績もあり、Artisense社を次の事業ステージに引き上げてくれると考えています。

──Prof. Daniel Cremers

Artisense社はその研究に深く根差した出自により、とても強力で差別化された優位性を持ち、最も洗練されたカメラベースのアルゴリズムを持っています。

特にダイレクト手法によるSLAMは次世代のもので、TUMのダニエル・クレマーズ教授の研究室で開発され、スピンオフしてArtisense社になりました。

この分野の興味深い研究はすべてTUMとArtisense社から生まれていると言っても過言ではありません。Artisense社はこの分野の研究をリードし、信じられないほど高品質な実装を実現しました。

一方、Kudanの強みは、より多くのユースケースに簡単に適応できるフレームワークを作ることに焦点を当ててきたことです。まだまだ進化し続ける市場で新しいアプリケーションを見つけながら、Artisense社の技術を一般化していきたいと思います。

──John Williams

産業の深層で「面」を取りにいく

「我々とArtisense社は、いわばコインの裏表です」

Artisense社の買収について、Kudanの経営陣はこう説明する。COOである項大雨氏、CFOである飯塚健氏の2名に、今後の事業戦略についてインタビューした。

渋谷にあったKudan元TOKYOオフィス。コロナ禍により固定オフィスの必要性を否定し、既に撤退済。日本国内のメンバーはわずか8名。

──Artisense社の買収の背景にある、Kudanの事業戦略について教えてください。

項 1年ほど前から、我々はDeepTechの最深層で「面」を取るためのトライを繰り返してきました。

Kudanは、インダイレクトSLAMとLiDAR SLAMのアルゴリズムを独自に追求し、この領域においてはこれ以上深く潜れない段階に到達しました。

一方、最近はセンサーなどのハードウェアの低コスト化が著しく、かつ自動運転やロボティクスなど、APに関連するマーケットが大きく伸びつつある状況です。

将来的に、いずれグローバルな大企業がこの競争に入ってくることは明らかです。そこで強みとする技術領域を広げ、もっとも参入障壁の高いアルゴリズムの領域で「面」を取りに行くべき、という方針が決まりました。

そこで、我々は人工知覚やSLAMなど、Kudanの技術に関係しそうなDeepTech企業のリサーチを重ね、ヨーロッパを中心にグローバルで20社ほどの候補のなかから、もっとも研究領域が近く、技術的に強い企業として、Artisense社の買収を決めました。

Kudanの技術と、Artisense社の技術は重なる部分がありながらも、相互補完的です。2社が連携することで、より拡張性が生まれると考えたわけです。

たとえば、KudanやArtisense社のアルゴリズムを用いることで、空間認識と位置認識の精度を飛躍的に向上させ、これまでにないレベルの自動運転を実現することができます。

そして、この技術は自動車だけでなく工場のロボットなど、自律制御して動かせる機械の"眼”として、あらゆる領域で幅広く応用可能です。

「小が大を食う」の真意

──アカデミックな知名度でKudanよりもArtisense社のほうが高いことは買収に影響しましたか?

項 それは大事なポイントですね。確かに、論文の数や評価からすると、Kudanよりも圧倒的にArtisense社のほうが勝っています。

Artisense社は、Ph.D.のエンジニア20名ほどで構成されているチームで、そのリーダーがクレマーズ教授です。

この研究室は、SLAMやVIOといった技術に関してはダントツの技術力を持っていて、MITやスタンフォード、清華大学を出た人も、この領域でPh.D.を取ろうと思ったらクレマーズ教授の研究を必ず調べることになります。

欧州トップ大学のひとつに数えられるミュンヘン工科大学(TUM)。ノーベル賞受賞者を多数輩出

Kudanの今回の買収について、見方によっては「小が大を食った」となるでしょう。でもそれは、どの側面から見るかによります。

Kudanは、アカデミック発のベンチャーとは違ったルートを辿って今に至っています。イギリスで創業し、R&Dの拠点をイギリスに置きながらも日本で株式上場し、まずファイナンスの面で一歩先んじることができました。

──DeepTechをビジネスとして立ち上げる手法を持っていることが、Kudanのアドバンテージになっている。

項 そのとおりです。ビジネスの側面からもハックを続けてきたことで、Kudanはアカデミック発のベンチャーにはない強みを獲得することができています。

Artisense社は、大きなマーケットを生む可能性を秘める先進的な技術を持ち、アカデミックな評価は獲得していましたが、ビジネスの側面から我々の力を必要としていました。

──Artisense社には大手テクノロジー企業からの誘いはなかったのでしょうか。

項 実際、誰もが知るようなグローバル企業から好条件で話が来ていたようです。

しかし、大手の買収を受け入れて事業に制約が生じるよりも、自分たちと似た思想を持っている会社と手を組みたいと考えた結果、Kudanを選んでくれたようです。

その選択の根本には、「自分たちの技術は市場に受け入れられる」という確信があるのだと思います。

DeepTechのプレーヤーは、制約のない可能性と、最大の汎用性を追求します。その志を同じくする我々だからこそ、今回の買収が実現したといえます。

AI×APの組み合わせにより、環境が変化しても安定的に「周囲を認識する」ことが可能になる

地域性から浮遊した“無国籍企業”

──Kudanは日本に管理拠点を、イギリスにR&Dの拠点を置き、Artisense社と連携することで、ドイツともつながりました。非常に多国籍な企業という印象です。

項 代表の大野(智弘)がよく言うことですが、Kudanは「無国籍」な存在であるべきだと思っています。

というのも、DeepTech企業の顧客は全世界に広がります。技術の汎用性を突き詰めていけば、必然的に無国籍にならざるを得ないのです。

このあたりは日本のスタートアップと違う点かもしれません。一般的に、彼らは日本市場で成功してから海外進出を狙いますが、グローバル企業を目指すなら、最初からグローバルにビジネスをしたほうが効率的です。

また、メンバーの多くはPh.D.を保有するイギリスの研究者ですが、国籍にはこだわりはなく、ただ優秀な研究者を求めた結果そうなったのです。

意識的にダイバーシティを狙ってチームを作っているわけではなく、各領域のトップ人材を世界中から集めたら必然的にそうなる。それがDeepTechの領域です。

飯塚 こうした経営スタイルは、代表である大野のキャリアや人間性の影響もあります。彼は東南アジアやアメリカ、ヨーロッパで仕事をしていた期間が長く、ビジネスに国籍は関係ないという感覚が強い。

私たちKudanのマネジメントメンバーも、世界中を動いているので、お互いにどこにいるのか知らずに仕事をしています(編集注:本取材はオンラインで行われた)。

ただ、「ボーダーレス」を目指しているかというと、少し違う。

ボーダーレスというと境界を頻繁に行き来しているような感じですが、Kudanは地域性から浮遊した存在です。これからも境界にとらわれず、無国籍な企業でありたいと考えています。

DeepTechはすでに“着火”している

──今後の事業展開について教えてください。

飯塚 直近の動きとしては、2020年3月期に人材への投資を積極的に行いました。顧客に提案をかけられるメンバーを確保し、今後の売り上げにつなげていく予定です。

Kudanの拠点としては、事業開発の拠点を日本・アメリカに置き、R&Dはイギリスとドイツにある状況です。コロナの影響で一時ストップしていますが、中国への展開も準備しています。

項 Artisense社を買収したように、領域を広げていく動きは加速させたいと考えています。DeepTechのプラットフォーマーとして、非競争でより大きな市場を取っていくつもりです。

飯塚 Artisense社のほかにも、アカデミックな強みを持ちながら、ビジネス的に広がりが出ていないDeepTechベンチャーは少なくありません。

こうした企業への投資は、非連続的な成長を描くうえで欠かせない要素です。100%買収だけでなく、IPOを見据えた投資など、すでにいくつか手を打っています。

5月には新たなファイナンスとして約50億円の資金調達をローンチしました。これによって、DeepTechへの投資や研究開発を加速させていきます。

──Kudanの技術はいつ、世の中に知られるとお考えですか?

飯塚 我々のようなDeepTech企業の場合、エンドユーザーからは遠いコア技術を扱うことになるので、すぐに売り上げや知名度や上がるビジネスモデルではありません。

ただ、中長期で技術の幅を広げることで、先進的な技術を利用するプロダクトが増え、爆発的に世の中に広まっていくと見込んでいます。

項 Kudanは独自のアルゴリズムをライセンス化しているため、世の中に技術が普及して、多くの人が使うようになれば、我々の収益につながります。

どのプロダクトから“着火”するのか、それが自動運転なのか、ドローンなのか、ロボットなのか、正確な予測はできません。

ただ、すでに導火線に火がついている状態だといえます。

DeepTechはまもなく世界中に広がっていくでしょう。パラダイムシフトは静かに、確実に始まっているからです。

(取材・編集:呉琢磨 構成:小林義崇 デザイン:小鈴キリカ)

【Kudanの関連記事はこちら】