牛の「げっぷ」から地球を救え。気候変動に立ち向かう先端研究

出光興産 | NewsPicks Brand Design

2020/4/28

出光興産のアグリバイオ事業部が開発した家畜用の機能性飼料「ルミナップ」。燃料油のイメージが強い出光興産のなかでも“異色”の研究が、地球温暖化を防ぐ重要な一手になるかもしれない。

しかし、なぜ家畜のエサが地球温暖化対策に寄与するのだろうか?

しかし、なぜ家畜のエサが地球温暖化対策に寄与するのだろうか?

牛のげっぷが気候変動の原因に

Shutterstock

地球温暖化をもたらす温室効果ガス。真っ先にイメージするのは二酸化炭素だが、実はメタンガス、一酸化二窒素、フロンガスと、その限りではない。

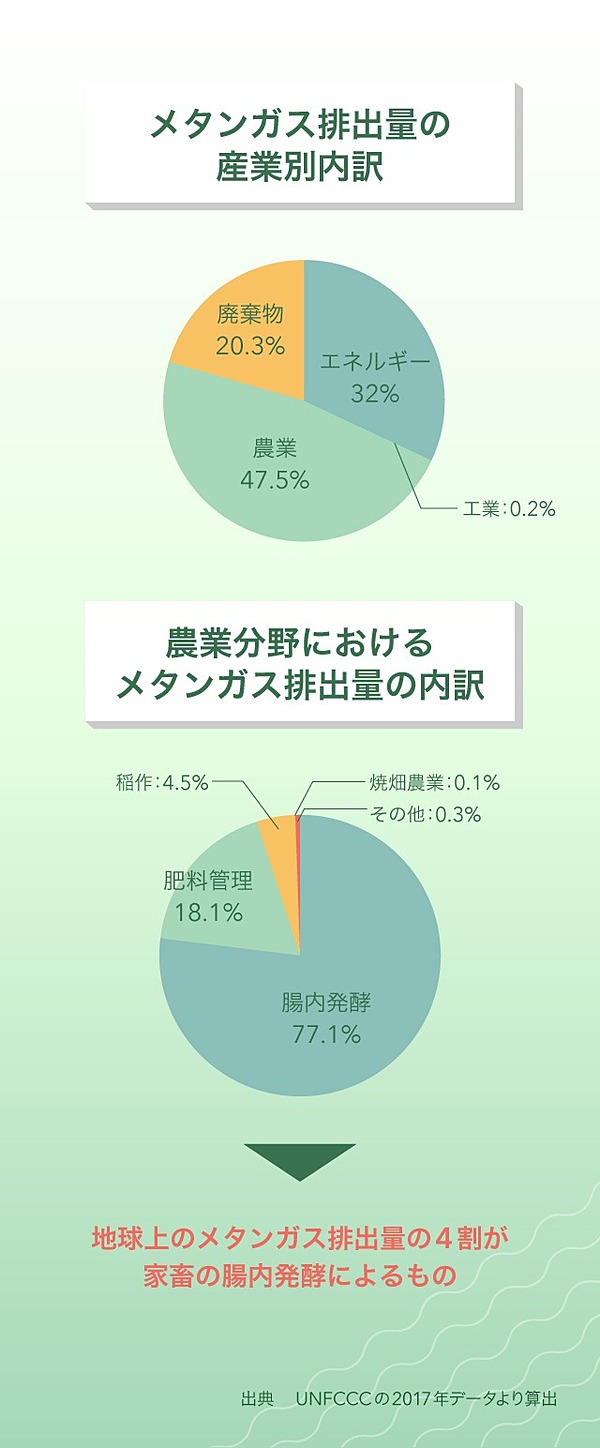

なかでもメタンガスは温室効果ガス排出量の約2割 を占め、二酸化炭素に次ぐ温暖化の原因。メタンガスの温室効果は二酸化炭素の25倍とも言われている。

二酸化炭素と比べ、あまり馴染みのないメタンガスだが、その排出源の多くは意外にも家畜、特に「牛のげっぷ」に起因するという。

UNFCCC(気候変動枠組条約)の2017年のデータから算出すると、メタンガス総排出量の約4割が「腸内発酵」、つまり家畜のげっぷやおなら、そして排泄物によるものだ。

家畜のなかでも、牛は4つの胃を持ち、150リットルもの巨大な胃の中で微生物の力を借りてエサを消化するため、消化の過程で大量の腸内発酵が行われる。

それにより発生する大量のメタンガスがげっぷとして大気中に放出され地球温暖化に影響を与えているというのだ。

世界で約15億頭の牛の「腸内環境」。それこそが地球温暖化対策において喫緊の課題となっている。

牛によるメタンガスを低減する「ルミナップ」開発秘話

そんななか、出光興産が開発した「ルミナップ」が、牛のげっぷに含まれるメタンガスを低減する効果があるとして、注目されている。

「ルミナップ」はカシューナッツ殻から抽出した天然植物エキスを含む飼料。牛の腸内環境に作用し家畜の健康を維持することで、牛肉や牛乳の安定的な生産をサポートしている。

さらに、「ルミナップ」のもう1つの効果として、牛の腸内環境に作用することで、「げっぷ」「おなら」に含まれるメタンガスを低減させるという。

研究開発を担当した出光興産 アグリバイオ事業部の疋田千枝氏は次のように話す。

「牛は、食べたものを胃の中にいる微生物が発酵、分解することで、栄養素を作っています。しかし、微生物のなかには悪玉菌も含めてさまざまな種類がいます。

カシューナッツ殻液には、胃の中にいる消化を助ける菌は維持しつつ、メタンガスの原因となる菌を減らす効果がある、という研究結果が報告されています」(疋田氏)

出光興産のアグリバイオ研究は、さかのぼれば50年前から始まっている。この間に培った微生物や天然物の利用に関するバイオ研究の蓄積が、ルミナップの研究開発にも生かされたという。

アグリバイオ領域が事業部として立ち上がったのは2005年4月。この頃、食の安全意識の高まりを受けた抗生剤不使用へのニーズと出光興産が蓄積してきた天然素材の技術シーズが合致したことで、ルミナップの開発が本格的に開始する。

その開発の過程で、2006年より北海道大学大学院の小林泰男教授との共同研究を開始。カシューナッツ殻液が牛の第一胃から発生するメタンガスを約90%低減する効果があるということがわかった。

しかし、どれだけ地球温暖化に寄与できる商品であっても、使用する農家がいなければ、その効果は“ゼロ”だ。

「メタンガスの低減効果に関しては、北海道大学や、国の機関からも評価していただいています。

しかし、メタンガスは目に見えないため量を測る難しさや、排出低減がお客様となる農家の方からみたときにメリットがわかりにくい部分があります。

そのため、『ルミナップ』は天然素材で家畜の健全飼養に貢献し、牛肉や牛乳の生産性向上に寄与することに目的を絞って、販売をすることになりました」(疋田氏)

とにもかくにも、農家に使ってもらわなければ、はじまらない。

2007年から疋田氏をはじめ開発メンバーが日本各地の農家をめぐり、「ルミナップ」を試してもらいながら効果を検証した。

そして5年後の2012年、「ルミナップ」はついに販売開始に至った。

2020年現在、世間の地球環境への意識はさらに高まり、牛のメタンガス排出問題もクローズアップされることが多くなった。

市場のニーズから、積極的にメタンガスの低減効果をアピールしていなかった「ルミナップ」だが、今こそ、その環境効果が注目されるべきときなのかもしれない。

「ヨーロッパでは温室効果ガスを減らすために、肉に課税する動きもあるそうです。環境負荷を低減しながら、おいしい牛肉や牛乳を楽しんでもらうために、『ルミナップ』を活用いただければと思います。

まだ国内での販売が中心ですが、今、グローバルでの展開も見据えて準備を進めています」(疋田氏)

30年先の未来をつくる出光興産のR&D

燃料油事業のイメージの強い出光興産から、アグリバイオ領域で地球温暖化に寄与する研究結果が生まれた。これは、偶然というわけではない。

出光興産には、疋田氏の所属する事業部の研究部門のほか、新たな社会価値を生み出すことを目的にした次世代技術研究所がある。

ルミナップも、次世代技術研究所の長年にわたる研究の成果が事業部の商品開発に引き継がれている。

「出光興産には事業部に紐付いた研究所もありますが、そちらは短中期でのマーケットインを見据えた研究領域を担当しています。

一方の次世代技術研究所は、まったく新しい市場や社会価値を持つ素材や部材の開発に挑む組織です。2030年以降を見据えた中長期にわたる研究テーマを扱っています。

出光興産は大量の化石燃料を扱っている企業。だからこそ、研究テーマは社会的意義と、社会に与えるインパクトの大きさを考えなくてはなりません。

ただし、社会的意義といっても持続可能性を考えれば、経済的価値も大切なポイントです。ルミナップのように研究の途中で収益化のためにコンセプトが変わるということもあります」(後藤氏)

次世代技術研究所には、ルミナップのようなアグリバイオのほか、半導体材料などの電子材料、リチウム電池などを扱う創蓄電など、テーマごとに5つの研究室が設けられている。その他2つの分析部門を含め、計7つの部門、約180名からなる研究組織だ。

また、2020年4月には東京工業大学とともに次世代材料の研究開発に取り組む「出光興産次世代材料創成協働拠点」を開設した。

次世代技術研究所の研究成果を見てみると、その多様さに驚かされる。

既に事業化されている有機ELやエンジニアリングプラスチックの一種であるシンジオタクティックポリスチレン(SPS)。事業化に向けた開発を加速している全固体リチウムイオン電池用素材。そして太陽光エネルギーで二酸化炭素から資源を合成する、人工光合成。バイオ燃料に水素燃料──。

「『どうすれば新しい事業が成功するんですか?』と聞かれるのですが、さまざまな研究のなかで、たまたま生き残ったものが花開いただけなんです。

社会的意義があってもコストがかかる、量が限られている、使いにくい、そうした理由から事業にならなかったものは数え切れません。

研究を突き詰めていくことはもちろん重要ですが、我々の研究は素材を使ってくださるお客さんがいて初めて成り立つもの。

それが何に使えるのか、どう使えるのか。マーケットにアクセスできる人脈、顧客基盤こそが出光興産のR&Dにおける大きな財産なんです。

気候変動対策に関しても同様です。出光興産だけではなく、社会のなかで、ビジネスとして持続していく仕組みを作り上げなければいけません」 (後藤氏)

出光興産のR&Dの歴史は、1957年に創業者の出光佐三が、山口県徳山に最初の研究組織を立ち上げたところからはじまる。当時から石油以外の事業に踏み出すことを視野に入れていたのだという。

「私が入社した当時、30年以上も前から出光の社内では『石油はいつか枯渇する』と言われていました。

いずれ石油事業が縮小していくときのため、新規事業にシフトしなきゃいけないという考えがあったのだと思います。

出光興産の社名には『石油』という文字が入っていないんです。興産とは産業を興すこと。その名の通り、新しいものに挑戦していくというビジョンを持った企業体、それこそが出光興産なのです」(後藤氏)

(構成:高橋直貴 編集:川口愛、野垣映二 撮影:田中由起子、小池大介 デザイン:堤香菜)

出光興産 | NewsPicks Brand Design