【佐宗邦威】なぜ「夢」を描くことが、いま日本に必要なのか

2020/3/24

プレスリリース配信サイトを運営するPR TIMESは、4月1日に「#AprilDream」をスタートする。これは、この1日を「エイプリルフール」ではなく、大きな「夢」を語る日にするため、参加者に「夢」をプレスリリースとして発信してもらう取り組みだ。

どんな時代でも、社会や人の心を揺さぶるような行動や結果は、途方も無い「夢」から始まっている。宇宙への夢を語り、わずか10年足らずで月面着陸を成功させたジョン・F・ケネディ。2050年までに100万人を火星に移住させる計画を掲げるイーロン・マスク……。

どれだけ現実離れした「夢」でも、声に出すことで共有され、ときに実現への道のりが見えてくる。

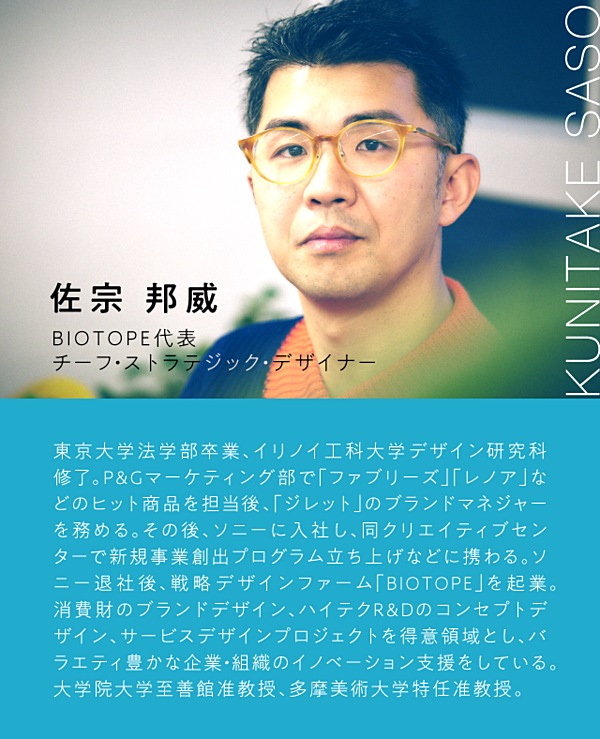

では、私達はどのように「夢」を描き、語ればよいのか。『直感と論理をつなぐ思考法 VISION DRIVEN』著者で、戦略デザインファームBIOTOPE代表の佐宗邦威氏に、妄想と「夢」へとつなぎ、ヴィジョンに変える方法論を語ってもらった。

日本は、なぜ「夢」が語りにくい国なのか

──日本では、時に大きすぎる「夢」に対して、現実的な意見によって批判にさらされてしまうことがある気がします。

まず、「夢」の定義をお話ししたいと思います。日本語の「夢」と、英語の「Dream」。これらは双方とも「寝ている時に見えている実態のないイメージ」を指すことは共通しています。

夢が、いわゆる僕らが知っている“理想の願望”に近い意味になったのは、近代になってからです。アメリカが建国される際に、一人ひとりが持つ幸福追求権の理念として使われたことがきっかけだと言われています。

つまり、日本の企業やビジネスパーソンがアメリカと比較して夢を語りにくいのは、根本を辿っていくと、それぞれの歴史や文化に起因している。

具体的な例としては、土地の歴史です。新大陸として発見されたアメリカは、開拓者たちにとって新しい理想を形にするための“実験場”として成立した場所です。

そのため、「アメリカンドリーム」という言葉のように、アメリカの社会には夢を実現することが成功と定義され、リアリティもありました。

たとえ、その夢が全員に理解されなくても、実現してしまえばその利益はその人自身に返ってきます。だから、多くの人が「アメリカンドリーム」に憧れたんです。

一方、日本は周囲を海に囲まれた島国であり、社会やそれを形成するコミュニティが、長い期間にわたって続いている。これは世界でも珍しいことです。

この社会において、変わらない構成員を動かすために必要なのは、「理想」よりもむしろ「志」や「大義」です。

つまり、日本における夢とは社会に理解され、受け入れられて初めて成立するものということです。そういう意味では、日本において人を大きく動かすようなビジョンは「人々の間で共有可能なものでなければならない」という価値観が根底にあるのではないかと、私は見立てています。

周囲から理解を得られて、承認された後に動くという文化の中では、急に「大きな夢を描け!」と言われても、その方法もわからないし、口に出すこともためらってしまう。それが日本の、夢という言葉を取り巻く環境なのだと思います。

夢を描くには広大な「キャンバス」が不可欠

──個人の夢もそうですが、企業という組織体でも大きなビジョンを描くのはハードルが高そうです。

そうですね。でも、僕は最初からちゃんとした崇高なビジョンを描き、語らなければいけないというのは思い込みだと思うんです。

どんな大きなビジョンを持つ起業家が作った会社であっても、最初から明文化されたビジョンがあったとも限らず、行動し続ける中で言語化したと考えるのが自然です。

むしろ、今知られている会社のビジョンは、事業が形になる中で後になって設定されたものが多い。

例えば、民泊予約サービスの「Airbnb」。これは音楽フェスや大統領選挙などの大型イベントがある時は、必ずホテルが不足してしまうことに着目して、当初は創業者たちの家でサービスを提供していました。

そして、プロトタイプを作っていくプロセスの中で、あらゆる場所に対して「エアーベッド&ブレックファースト(空き部屋を民宿として提供すること)」の提供を目指していくようになったのです。

つまり、プロトタイプ初期のタイミングでは、特に具体的なビジョンが最初から言語化されていたわけではなかった。

起業家の衝動とも言える内面から出てきた妄想が、初期的な「夢物語」として言葉になる。すると段階的に仲間が増え、組織が大きくなっていくんです。

そして組織となる中で、共通のDNAとしてビジョンが生まれ、それが企業をドライブするための仕組みになっていく。

個人の夢と企業のビジョンは多くの場合、このように紐付いているのではないでしょうか。

──妄想で行動を起こし、夢として言語化し、組織で共有されたものが「ビジョン」だということですね。

ただ語るだけでは説得力もなく、共感も集まりません。個人の夢をビジョンとして大きくしていくには、アクションを起こし、他人の目にさらされながら育てていく「熟成期間」が重要です。

そして夢が時代の波に合致した時に一気にリソースが集まり、起業家の生き様と共に、大きな力となって世の中に広がっていくのだと思います。

──日本では「出る杭を打つ」という風潮もまだあるのか、例えばイーロン・マスクのように大きなスケールの夢を語るような人はあまりいない気がします。

そうですね。その原因としては「余白」がないことが原因かもしれません。夢を考える時に重要だと考えているのが、まだ目に見えないビジョンが表現される場、つまり「キャンバス(余白)」の存在です。例えば、アメリカでは、大陸自体が広大なキャンバスとしての役割を果たしてきた。

日本の高度成長期においては“戦後”という状況が、大きなキャンバスを生み出しました。第二次大戦後、戦争をリードしていた世代が責任を取って退場することで生まれたキャンバスに、当時の20代〜30代が一気に集まって事業をつくりはじめました。

その中の代表的な企業の一つがソニーです。当時20代〜30代だった盛田昭夫氏と井深大氏は、今まで軍事開発を行っていたエンジニアが自由に力を使える場として会社を作った。その後、大きく花開いたのはご存じの方も多いでしょう。

未来やビジョンのように目に見えないものは、現実という圧倒的に解像度の高い視覚の前には無力となりがちです。

でも、目に見えないものを可視化する「キャンバス」があれば、実体化することができる。そして、実体化してもさらに余白がある場合は、人はそれを無意識にまた埋めるようになります。

目に見えない夢を表現するキャンバスがあるかどうか、またキャンバス自体を作れるかどうかが、夢を語りやすい社会にする第一ステップだと思います。

不況下で真価が問われる、ビジョンドリブンな組織のあり方

──現在の日本において、若者が大きな夢を描けるようなキャンバスはあると思いますか?

インターネットの普及によって、個人や小規模のスタートアップがやりたいことを自由に実現できるニッチな余白は多く生まれていると思います。

インターネットは共感をベースにリソースが集まってくる構造です。大きな夢を語り、共感を得ることができれば、信用と人が集まってくる。ここには大きな可能性があると思います。

そして、 大企業のような既に出来上がった仕組みの中でガチガチになっている組織でも、インターネットの法則がビジネスの世界に入っていくことで、同じように新たなキャンバスを作り出す可能性はあるのではないでしょうか。

僕は今後10年のうちに、どこかのタイミングで日本に不況が訪れると予想しています(注:取材後に深刻化した新型コロナウイルスによる影響で、不況が予想されていますが、これは想像をはるかに超えた早いタイミングで、この時が訪れたのではないかと思っています)。

この過程により、資本主義社会の中で企業が主に経済成長によって、従業員や株主との結びつきを維持してきた経営モデルは、見直しを余儀なくされていくでしょう。

しかし、不況の中にあってもビジョンをベースとして、信用で結びついた組織であれば、ある程度の持続可能性は担保できると考えています。

そうした意味では、大企業やスタートアップかに関わらず、自分たちが内から湧き出てくる(オーセンティックな)夢を語り、ビジョンをベースにした人との結びつきを生み出していくことが、組織には重要になってくると思います。

松下幸之助氏の「水道哲学」(水道水のように低価格で良質なものを、大量供給することにより物価を低くし、容易に消費者の手に行き渡るようにする思想)が生まれたのは昭和の大不況のタイミングでした。

ビジネスパートナーを共栄会社とし、哲学を軸に手を取り合うことで不況を乗り越えていったのは、僕らが今の時代に参考にするべき事例だと思います。だからこそ、ビジョンドリブンでの組織のあり方は有効なはずです。

夢を形にするための「妄想、知覚、組替、表現」

──ところで、日本の夢という言葉はすごく曖昧ですよね。アメリカの「Dream」という単語が「実現すること」を前提としているのに対して、日本は「実現不可能な目標」のようなニュアンスを感じます。

僕自身は、夢は妄想を言語化するだけではなく「目標に向かって努力し続けるための、自らをドライブする一つの方法」とも捉えた方が良いと思います。

よく小学生に「将来の夢を語ってください」と尋ねるアンケートがありますが、実際には10年後の職業が今もあるかどうかもわかりません。

僕も「戦略デザイナー」という肩書きで仕事をしていますが、このような仕事は10年前には存在しませんでした。

自分の中から生まれる妄想や夢を、少しずつ形にしていく習慣をつけることで、新たな職業や分野を作っていくという方がしっくりくる。

夢をゴールという一つの状態ではなく、ゴールまでのプロセスとして捉えることは、将来の予測が立たない今の時代にはフィットします。理想を実現するためのアクションは、人生にも彩りを与えるのではないでしょうか。

──「夢」や「ビジョン」を具体化していくためのノウハウはあるのでしょうか?

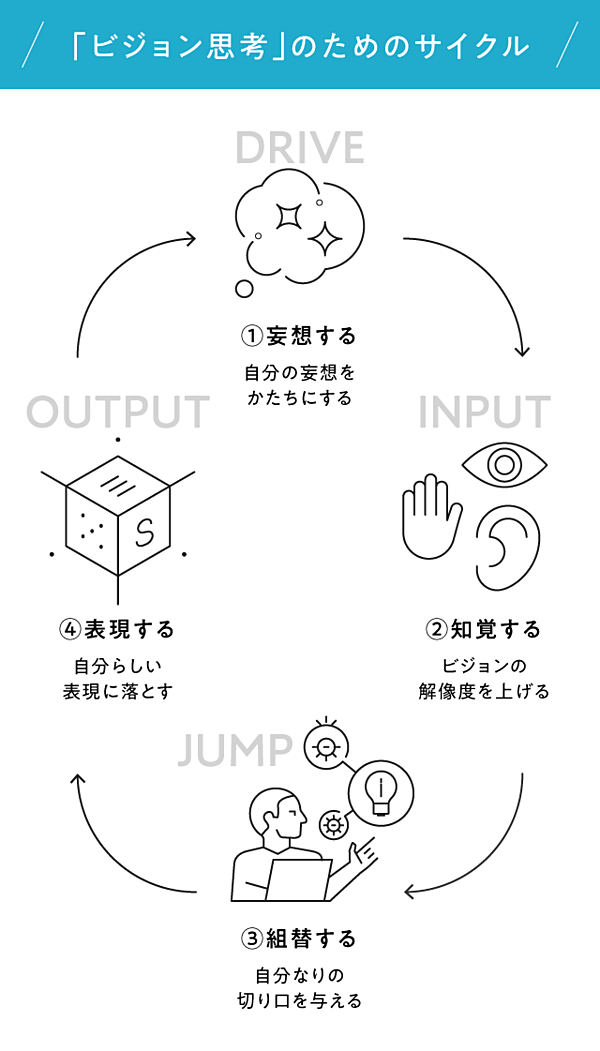

企業や小学生向けに、ビジョンや夢をデザイン化するプロジェクトを多く実践しているのですが、「妄想、知覚、組替、表現」というプロセスを推奨しています。

まず「妄想」。自分がワクワクするものから、こうなったらいいなという形を考えて、潜在意識の中にあるものを言語化する。

そして次に「知覚」です。これは自身の妄想をスケッチやレゴブロックなどを用いて形にするプロセスです。

内面をまずアウトプットすることによって、客観的に知覚することができます。レゴであれば10個で何かをつくるといったように、限定的な部品の中だけで考えてもらうこと。与えられた条件で組み合わせることで、自分の先入観から離れることもできます。

そして「組替」。出来上がった自分のアウトプットに対して名前をつけていきます。コンセプトを考えると言われると難しいのですが、ネーミングだとアイデアが浮かびやすいんですよね。

そのため、先にネーミングを考え、コンセプトを逆算するというアプローチをとっています。

最後に、それらをワークショップ参加者内で鑑賞し、コメントを出し合う。これが「表現」のプロセスです。

自分の中のぼんやりとした理想を引き出し、実際にアウトプットして、ネーミングを行う。このサイクルを経ることで、自分の内面にあった「妄想」を形にすることができます。

──この方法論におけるポイントは何でしょうか?

「妄想インタビュー」と私は呼んでいますが、「妄想」のプロセスを1人ではなく、他人と共同で行うことですね。

自分一人では内面にある考えを引き出すことは難しいので、インタビューを通じて他者に引き出してもらう。

もう一つは、日常的な思考法から離れることが可能になるということですね。特に、大人は無意識に時間とお金という二つの制約をかけてしまう癖がついています。

無意識下にあった「本当にやりたかったこと」を引き出すことができるのも、このフレームワークのメリットです。

「夢」を叶えるためには、言葉にすること

──これから私たちが夢を描いていくために、必要なことがあるとしたら、どのようなものでしょうか?

今後、より大きな変化の波にさらされる社会の中にあって、自分自身のやりたいことを描き続ける想像力、発想力が最も重要だと思います。

子供の頃は誰でも、非常に創造性に富んでいます。しかし、社会性や論理的な「正解」を身につける10歳前後のタイミングで、多くの人は社会に順応しようとする。

すると元々持っていたはずの想像力が失われ、社会の制約の中でしか思考ができなくなる。先ほどの「妄想、知覚、組替、表現」のトレーニングは論理的な思考力を持ちながら、想像を発揮する筋力を同時に伸ばしていくのが目的です。

そのために今こそ必要なのは、ビジョンや夢のように目に見えないものを形にして、表現するフォーマットです。

例えば、ドラえもんは夢を漫画という形で表現した代表的なフォーマットですよね。

ドラえもんのひみつ道具に「ホンヤクコンニャク」というものがありますが、これは「Google Translation」といえるし、「もしもボックス」はVRです。

一見非現実的な夢でも、10年後には本当に実現しているかもしれない。なので、最初は妄想でもいいんです。

行動が伴えば夢になりますし、それが広く共有されれば組織のビジョンになっていく。誰もが恥ずかしがることなく妄想を語ることができれば、おのずと夢が実現しやすい社会になっていくのではないでしょうか。

日本は「五・七・五」のような和歌を発明した国です。目に見えないものを空想して、見立て、多くの人のアイデアを乗っけられる。私自身、ビジョンの表現フォーマットも、これから色々な形で作っていきたいと思っています。

佐宗氏が語る「ビジョンや夢のような目に見えないものを形にするフォーマット」。その一つといえるのが、PR TIMESの「#AprilDream」だ。

「夢」を語るとなったとき、口に出すのもはばかられ、億劫になる人もいるだろう。しかし、それは個人のほんの小さな「願い」でもかまわない。

社会に、不安や閉塞感が生まれている今。だからこそ、自分自身が希望を描けるような「夢」を、「#AprilDream」で発信してほしい。

次は、あなたの番。

「夢」を語り、世界を変えよう。

(編集:海達亮弥 執筆:高橋直貴 撮影:玉村敬太 デザイン:月森恭助)