人を“エンハンス”する技術。「人間拡張」による人間×AIの新たな世界

2019/12/18

iPhoneのユーザーインターフェース(UI)「マルチタッチ」の開発に多大な影響を与えたと言われる、東京大学教授の暦本純一氏。未来のUIを生み出した暦本氏が現在、精力的に研究している注目テーマが「ヒューマン・オーグメンテーション」、人間拡張である。

その研究意義に注目し重要性に同意するのは、NECのAI・アナリティクス事業部シニアデータアナリスト、本橋洋介氏。

NECは「顔認証は実現不可能」と言われていた時代から研究を続け、今では空港などの主要インフラなどにおいて人間ではあり得ない精度とスピードで本人認証を実用化するなど、未来を見据えたUIとAIの世界を切り開いてきた。

「人間」を「拡張」するとは、どのような世界なのか。NECが未来のトレンドを発信する年次イベント「C&Cユーザーフォーラム & iEXPO2019」のセッション、本橋氏と暦本氏のリレー講演から探った。

次に来るのはAIによる「人間の拡張」

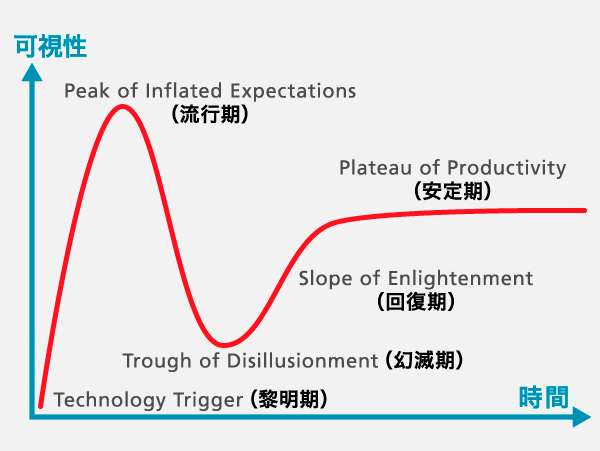

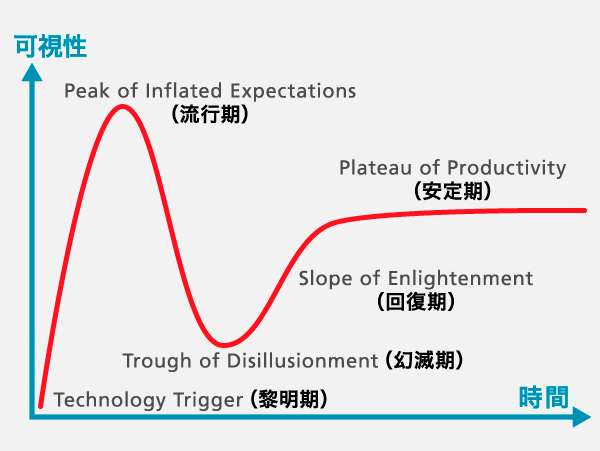

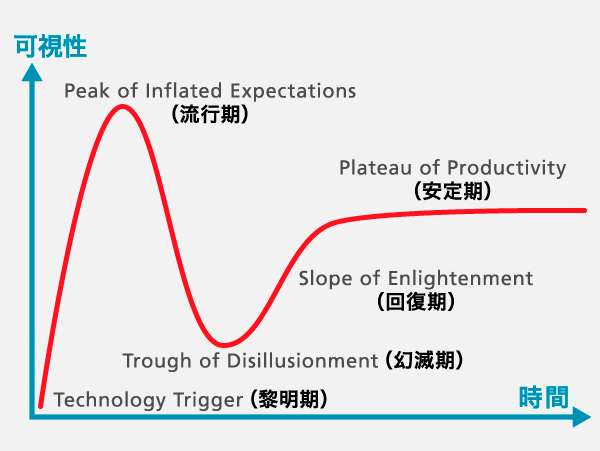

まず本橋氏は、AIはテクノロジーハイプ・サイクル上で幻滅期にあると解説する。

ハイプ・サイクルとは、縦軸に可視性(期待度)、横軸に時間を置き、ジェットコースターを横から見たような形の曲線上にITのトレンドをプロット。現時点で各テクノロジーが社会にどう受け止められているかを知る手がかりになる。

AIは、幻滅期の谷底に向かって進んでいるのが今だという。「AIが、PoC(Proof of Concept実証実験)の域を抜けているということです」

本橋氏は、谷底を経て現在では受け入れられている「クラウド・コンピューティング」を引き合いに、AIも同様に幻滅期を抜けた先に、普及へと向かうだろうとの見方を示した。

そして、本橋氏が特に注目している次世代テクノロジーについても言及。「オーグメンテッド・ヒューマン(AIと人体科学の融合)」を紹介した。

オーグメンテーションとは、直訳すれば「拡大」「拡張」といった意味。「人間の能力をAIやコンピューターで拡張していきながら、人をもっと豊かにしていこうという概念です。人とテクノロジーが役割を分担するのではなく、融合し不可能だったことを可能にする取り組みで、筋力や知覚、記憶などの機能補完のみならず、さまざまな可能性を感じています。

NECが得意な“AI”や“目”が、人間を拡張しつつある

本橋氏は「普通のAI活用は、どんな企業も取り組むようになってきました。そこで、より高度にAIを使い、人間を拡張するためのテクノロジーを開発していくべきフェーズが来ているように思います」と述べ、次世代のAI活用の姿として「デザインの未来」「文章理解の未来」「意思決定の未来」、そして「映像理解の未来」を示した。その中でも特筆すべきは「意思決定の未来」「映像理解の未来」だ。

・意思決定の未来

「AIの今後は、人間の第六感も勘案しながら総合判断していることをモデル化できるのではないでしょうか」とし、農業の場合であれば作物づくりの達人が持つノウハウをモデル化して、それを誰もが再現できるようになる未来を予見した。また、優秀なドライバーの運転を学習しておくことで、人間の判断理由をもとに自動運転することもできる。

これは「意図学習(*)」によって可能だという。「これまでNECではホワイトボックス型「予測」や「推定」を実現していましたが、ついに「意思決定」までホワイトボックス化可能な段階になりました」と紹介。ホワイトボックス型AIは「説明可能なAI」を意味するものであり、世界的にも期待が高まっているトレンドだ。

(*)意図学習=熟練者の意図を学習し、意思決定を模倣するAI技術。NECが2019年7月に発表した。詳細はこちら。 ・映像理解の未来

グラス型のウェアラブルデバイスは、グラス上に映像を表示するディスプレーとしての機能に注目しがちだが、それ以上に重要なのはカメラが人間の視野をずっと撮影できることだという。

「人の視覚からは、ものすごい量の情報が得られています。しかし、視界に入っているだけでは情報として認識しませんし、記憶にも残りません。NECは “目”を拡張する技術が得意です。言語解析と組み合わさって、人間が見ているモノを100パーセント覚えていられるようになるのではないでしょうか」

例えばランチ中に見た光景からアイデアを思いついても、後から呼び起こせないときがある。「お昼にサンドイッチ食べた」と入力すると、その映像を探し出し、そのときの視界を再生できるようになるという。

NECは「顔認証」が世界No.1(*)評価を得ており、「映像鮮明化」や、人間には同じに見える金属ボルトの個体を識別するような「物体指紋認証」など、人間の“目”を拡張できる技術を持つ。他の技術と組み合わせることで、ナレッジの継承に役立つ追体験が可能になりそうだ。

(*)米国政府機関による顔認証技術の性能評価で5回目の第1位獲得。関連情報はこちら。 最後に本橋氏は「VRによって空間を超えたコミュニケーションができるのも、広い意味でのオーグメンテッド・ヒューマンです。例えば専門的で人材が足りない仕事において、高精細映像やAI、ネットワークの力を借りて遠隔操作や指示ができ、1人があたかも3カ所にいるかのように働くことができるでしょう。ためたデータを活用するだけではない、さらに進んだ世界を創っていきたい」と意気込みを語り、同様のコンセプトを「ヒューマン・オーグメンテーション(人間拡張)」という言葉で研究してきた暦本氏にバトンを渡した。

「AI vs.人間」ではなく、「AI×人間」に可能性

大学卒業後、新卒入社したのがNECだった暦本氏は、その頃からUI研究に携わっていた。そして、ソニーコンピュータサイエンス研究所に移ってから開発したのがマルチタッチを実現する「スマートスキン」だ。これがiPhoneの誕生に大きくヒントを与えたとされているテクノロジーだ。

「マルチタッチを作って、1本指で操作するのはUIとして不自然だったのだと気づきました。生活のなかで1本だけを使う機会は限られていて、普段から複数の指を自在に動かしているはずです。スマートスキンで実現したマルチタッチは、人間の能力を引き出そうと考えたのです」と振り返った暦本氏。

「引き出す」と表現したが、技術に制約されていた能力を解き放ったとも言えそうだ。例えばデジタル写真を拡大表示するとき、パソコンなら複数の手順を必要とするマウス操作が一般的だが、スマートフォンに慣れた現在では不自然なUIに感じられる。

そして今、暦本氏が大きな可能性を抱き研究しているテーマが「Human Augmentation=人間拡張」だ。

「人間のいろんな能力を、テクノロジーでどうエンハンスする(高める)かというものです。特に“Human-AI Integration(人間とAIの融合)”、“Internet of Abilities(IoA=能力のインターネット)”に着目しています」と説明する。

「AIやロボットが自律的に機能するのは、鉄腕アトムのようなイメージでとらえることができます。一方、ヒューマン・オーグメンテーションはサイボーグ009に例えることができます」

「まず人間が存在していて、それぞれ個別に『飛行』『怪力』『武器』『炎を吐く』など、人間になかった機能を改造によって拡張している。さらに、AIと人間の融合や、ネットワーク化して他の人間やコンピューターとつながっていくこともオーグメンテーションの範疇(はんちゅう)で考えることができます」

さらに暦本氏は、AIと人間の関係を考えるテーマとして、Alpha Go(*)を取り上げた。碁でAIが人間に勝ったことから人間対AIという構図で議論をされることが多く、「シンギュラリティ」という言葉も流行した。

「実はこのとき、“ペア碁”も行われました。テニスのダブルスのようにAIと人間が組み、チームワークで試合する。これがまさに、オーグメンテーションだと思っています。AIと人間の関係は、対立だけで語るべきものではないのです。AIと人間が組む相乗効果のほうが大きい。そしてどうAIと組むかは組み合わせが多く、簡単に答えが出る話ではありません」

(*)Googleが開発したコンピューター囲碁プログラム

IoTの次は、能力がつながる「IoA」の時代へ

IoAについては、「モノがつながるIoTの次は、どのように能力がつながるようになるかが大きなテーマになるでしょう。移動の制約や能力の伝承が促進される時代です」と説明。

では人間は、どのような方向へ能力を拡張できるのだろうか。暦本氏は4つの分類を挙げる。

・身体:フィジカルな拡張、あるいは義足のようにハンディキャップを補う。

・存在:テレプレゼンス(あたかも目の前にいるかのような感覚のテレビ会議)やテレポーテーションのように、場所の制約を超えて行動可能にする。

・知覚:いわゆるARなど見えないものを拡張。

・認知:理解を拡張。

この4つは、それぞれ独立よりも組み合わさって発展するものと考えているという。人間とAIが融合した例として、サイレントボイスの研究を紹介した。

最近は音声認識でスマートフォンなどの機器をコントロールできるようになったが、外では使いづらいものだ。音声と超音波エコーで捉えた喉の動きを分析しておけば、声を発しない「口パク」をニューラルネットが解析し、音声認識のインプットとして利用できる。

暦本氏が研究するヘッドマウントデバイス「JackIn Head」を使えば、他人の感覚を追体験することが可能だ。遠隔から憑依(ひょうい)したかのようにエキスパートが若手に技術伝承することができる。体操の大車輪を追体験することで早く習得することや、バーチャル里帰りのような体験も可能になる。

この他にも多数の事例を紹介した暦本氏。最後に「全部が自動化されればいいわけではありません。自動ピアノもいいですが、自分でピアノが弾けるようになる達成感はまったく違う価値を持ちます。マズローの欲求階層説では、最高レベルが“自己実現”となっています。AI時代には、それをテクノロジーがどう下支えするかの設計が重要になります」と締めくくった。

古いイメージの産業こそ、AIで勝機

リレー講演を終えた二人に、互いの講演について“楽屋”で振り返ってもらった。「人vs.テクノロジー」ではなく、「人×テクノロジー」という融合の世界を見ていることに共通点があった。

暦本 本橋さんは冒頭にハイプ・サイクルからAIのトレンドを紹介していましたが、AIが幻滅期に入ったのは、AIが使われ始めている証拠ではないでしょうか。ディープラーニングでのコンボリューション(画像処理の主要技術)などで「できることのパターン」が見えてきたということです。

まだまだこれからですが古いと思われている産業こそITで大きくリニューアルすることができるはずで、日本は職人芸や属人的な資産をたくさん持っている国なので、AIとつなげて「速く」展開すれば、大きな発展が見込めると思います。「速く」が重要です。

本橋 それは先生の得意分野でもありますよね。

暦本 講演で紹介したヘッドマウントデバイスJackIn Headのような、能力が記録されたり伝承されたりする技術には可能性があることを再度認識しました。日本の強みを生かすために使っていきたいと思います。

伸びるAIは、人と協働するハイブリッド設計

暦本 AIによる自動化は、ほんの少し人間が関わることで、がぜんできる範囲が広がります。例えば、AIは自動走行が得意でも状況判断が複雑な車庫入れが苦手だとすれば、車庫入れは人間が担当する。こうした役割分担の設計には、UIの面白さがありそうです。

本橋 深いお話ですね。NECは無人店舗の実証実験に携わっていますが、実はホテルなどでは顧客はコンシェルジュが無人化されていることに違和感を覚えるようです。きっと人と人との接点に人間味が欲しいのだと思います。

ホテルの方とも議論する機会があるのですが、みなさん「無人コンシェルジュは、やりたくない」といいます。人件費はかかるかもしれませんが、「やりたい」ことだから、やるのです。先生は最後に自動ピアノの話をされましたね。

暦本 自動ピアノではなく、ミスタッチを絶妙に補正してくれるAI、あるいは練習を支援するAIを搭載したピアノを欲しいと感じるでしょう。「自分でやりたい」感覚があり、「自分ができた感」が幸せに直結するのです。

本橋 もしすべてが自動化して勝手にお金が入ってくる世の中になっても、働く人がいるような気がしています。

暦本 遠隔の販売員が富裕層にロレックスを売るテレプレゼンスの実験があります。テレプレゼンスでは売れたのですが、もし普通のネットショップなら売れたでしょうか。「この人が薦めるのなら買おう」と思うし、買った後のストーリーもかき立ててくれるから買う。そこには、便利なだけではない売買の楽しみがあるわけです。

効能感(自分がやれるモチベーション)と効率性。このバランスの中で人間は生きています。ホテルでは、ロボットもいるけど人間もいるという状態になるでしょう。そのとき、役割をどう設計するかです。

本橋 ハイプ・サイクルでAIが幻滅期に入ったのは「できることのパターン」が見えてきたからだとおっしゃいましたが、人間の置き換えや完全自動の範囲が分かってきたとも言えますね。世の中はその限界にがっかりしている状況ですが、そもそも人間のいないAIの応用範囲は、すごく狭いものです。

暦本 おそらく100年後なら、自動化領域はすごく広がっているでしょう。そこに至るまでのハイブリッド時代が近未来では続くだろうと私は見ています。そのデザインがうまくできるAIが伸びると思います。

「シンギュラリティ」という言葉から想像して、「人vs.テクノロジー」の対立構造を安易に想像した議論が多い中、この二人の講演、対談からは別の世界が見えてきた。あくまでテクノロジーは人の能力の拡張を支援するものであり、融合にあるという視点を印象づけられ、新たなテクノロジーの発展に期待を感じる内容だった。

(取材・編集:木村剛士 構成:加藤学宏 撮影:森カズシゲ デザイン:月森恭助 作図:大橋智子)