ユヴェントスのビジネス戦略、なぜC・ロナウドだったのか

2019/11/23

欧州サッカー界を名実ともに牽引してきたメガクラブは、この30年近くでビジネスモデルを大きく変化させていった。そして現代、新たな局面を迎えつつある。その一つが「ここ数年プレゼンスを失いつつあったセリエA」のメガクラブ・ユヴェントス。象徴がC・ロナウドの獲得だった。「名門クラブの収益構造と事業規模」後編。

前編で見た通り、ヨーロッパのプロサッカーは、1990年代から現在までの四半世紀を通じて、ビジネスとしての相貌を大きく変化させてきた。(※前編は以下)

1990年代前半までは、欧州のプロサッカークラブにとってのマーケットは、スタジアムに足を運ぶことができるローカルサポーターだけだった。

ところが1990年代末から2000年代にかけて、西欧諸国で衛星ペイTVの普及が大きく進むにつれて、従来は売上の中で微々たる割合しか占めていなかったTV放映権(BC)収入が売上高の1/3を超えるコアビジネスのひとつに育ち、さらにそれがCM収入の拡大にもつながっていった。

こうしてそのマーケットと収益構造を大きく変化させた欧州主要国のビッグクラブは、2000年代を通して桁違いの成長を遂げることになる。

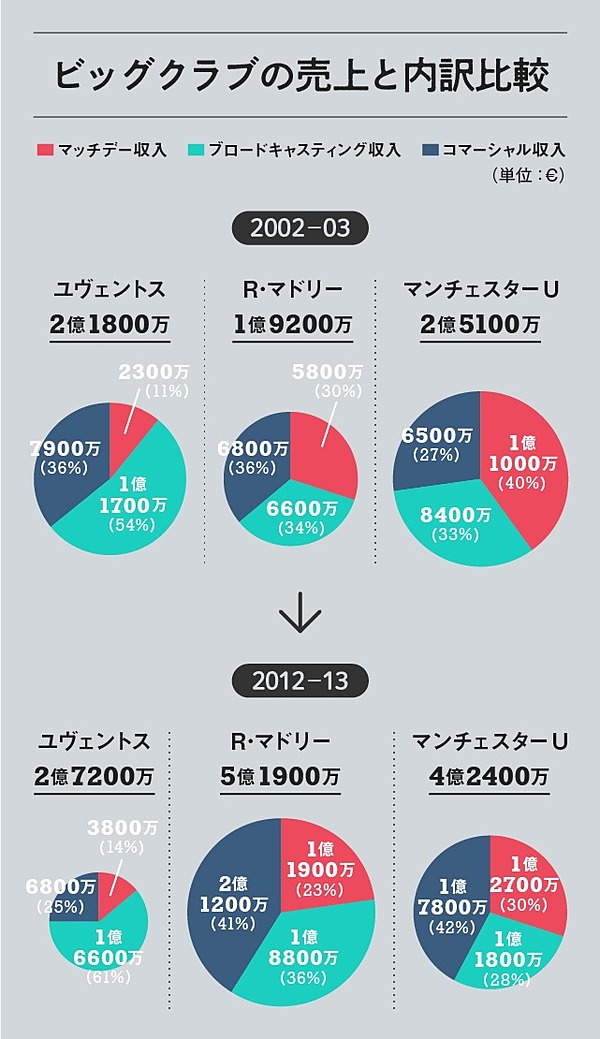

それは、2002-03シーズンとその10年後、2012ー13シーズンにおける、ユヴェントス、R.マドリー、マンUという欧州を代表する3クラブの売上高、そしてその内訳を比較(図5。前編からの通し番号で掲載)してみれば明らかだ。

図5)

ユヴェントスの売上高伸び率は10年間で25%にとどまっているが、これはこの間に経営陣の不正行為によるスキャンダルでセリエB降格処分を受けるという例外的な事件があったため。

10年間を通して順調に成長を続けたマンUは69%、R.マドリーに至っては170%という驚異的な伸びを示している。それを支えたのがMD、BCに続く「3本目の矢」となったCM収入である。

R.マドリー、マンUの売上高内訳を見てわかるのは、CM収入の重要性が高まっていること。絶対額自体が2倍を大きく上回る伸びを見せているだけでなく、内訳に占める割合を見ても前者は5ポイント(36%→41%)、後者は15ポイント(27%→42%)も高まっている。

これは、UEFAチャンピオンズリーグ、そしてリーガ・エスパニョーラ、プレミアリーグという国内リーグの人気がヨーロッパという枠を超えて全世界に広がり、それに伴うスポンサー価値の高まり、そしてマーチャンダイジングの市場拡大が、CM収入のさらなる成長をもたらしているからだ。

前編でも指摘した通り、MD収入は、スタジアム改修による収容人員増やサービス向上によるチケット価格の値上げといった手を打っても、もはや大きな成長を望むことは難しい。

一方、2000年代の成長を支えたBC収入も、そのプラットフォームである衛星ペイTVが世界中に普及して市場が飽和しつつあることを考えると、全体的に伸び率が鈍化することは避けられない。

その中にあってCM収入は、北米やアジアといったそれまで未開拓だった市場における欧州サッカー人気の高まりによって、大きな成長が期待できる「最後のフロンティア」とでも言うべき分野だった。

事実、R.マドリーやマンUといった、国際的な知名度と人気を誇る有力クラブは、この時期から北米やアジアをターゲットに、シーズンオフやプレシーズンの遠征ツアー、現地事務所の開設によるスポンサーやマーチャンダイジングの営業など、CM収入拡大に向けた市場開拓に、積極的に取り組んで行くことになる。

新たなターゲットは北米とアジア

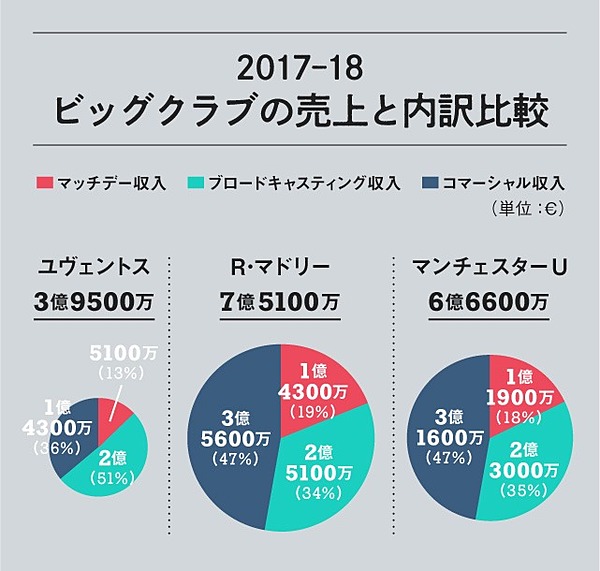

それからさらに5年を経た17ー18シーズンにおける3クラブの売上高とその内訳には、その成果がはっきりと現れている。

図6)これまで増加していたBCの増加が緩やかになりCMが大きく飛躍した。

MD収入は横ばいから微増、BC収入もマンUを除くと緩やかな成長となっている(マンUの所属するプレミアリーグはリーグ間の国際競争で「1人勝ち」状態)一方で、CM収入は3クラブともに大幅な伸びを見せ、5年間でおよそ50%という売上増を果たす原動力となっている。

その増加分を担っているのは、北米、アジアというそれまで未開拓だったグローバル市場におけるスポンサーとマーチャンダイジングである。

ここからどれだけ大きな売上高を手に入れることができるかこそが、クラブとしての成長性、すなわち競争力の維持と向上を左右する最も重要なファクターになっていることがわかるだろう。

そこでモノを言い、違いを作り出すのはクラブの知名度やイメージといったブランド力だ。

つまり、今やこれら欧州のトップクラブのコアビジネスは、ナショナル(自国内)/コンチネンタル(欧州)市場を対象とするメディアコンテンツビジネスから、グローバル市場を対象とするブランドビジネスへと、さらなる変化を遂げつつあるということだ。それに伴って売上規模もさらに大きく膨らんできている。

ユヴェントスの売上高は、今から25年前の93-94シーズンには「わずか」4700万ユーロ強に過ぎなかった。しかしBC収入が柱となった02ー03には2億ユーロ台にまで伸長した。(※前編参照)

R・マドリーの先見性

2002ー03シーズンの時点で、この3クラブの売上高はいずれも2億ユーロ前後だった。

それがその10年後には、R.マドリー、マンUが5億ユーロ前後まで伸ばし、さらに5年後の17-18には7億ユーロ前後という規模にまで到達している。

ユヴェントスだけは2000年代を通して2億ユーロ前後で停滞したのだが、これはイタリア国内の特殊事情によるところが大きい。それについては、機会を改めて掘り下げることにしたい。

一方、順調に売上高を伸ばしてきたR.マドリー、マンUの成長は今も止まっておらず、特にR.マドリーは同じスペインのバルセロナと並んで、10億ユーロの大台到達ももはや時間の問題、というのが大方の観測だ。

25年前にはほとんど横並びだったこれら欧州ビッグクラブとJリーグとの「経済格差」は、今や10倍にまで開いている。

R.マドリーの先見性は、「チーム」としてナンバー1であること以上に「エンターテインメントカンパニー」としてナンバー1であることが重要だと、誰よりも早く気づいたことにある。

2000年代初頭に、当時としては非常識なほどの資金を投じてフィーゴ、ジダン、ロナウド、ベッカムといった世界的なスターを獲得、「銀河系軍団」を築き上げたのも、まさしくその認識に立ってのことだった。

R.マドリーにとって、ピッチ上の結果は決して「すべて」ではない。

最も重要なのは、世界中のサッカーファンを惹きつけ、わくわくさせ、感嘆させる特別な存在であり続けること、それを通して自らのサポーターを増やし広げて行くことの方だ。2010年代に入ってもその姿勢は変わらず、クリスティアーノ・ロナウド、モドリッチ、ベイルといったスター選手を擁して、2014年から18年までの5年間でチャンピオンズリーグを4回制覇するという新たな黄金時代を築くことになった。

一方、2000年代を通して売上高を大きく伸ばすことができなかったユヴェントスは、2010年代に入るとまずイタリア国内で体制を立て直し、2011ー12シーズンからスクデット(セリエA優勝)8連覇を果たすなど、圧倒的な覇権を確立する。

しかしヨーロッパにおいては、R.マドリーやマンU、あるいはバルセロナ、バイエルンといったトップレベルのメガクラブとの間に生まれた売上高の格差をなかなか縮めることができずに苦しんでいた。

その理由の一端は、CM収入拡大に向けたグローバル市場におけるスポンサーとマーチャンダイジングの事業拡大で遅れをとったことにあった。

それを深く自覚するアンドレア・アニエッリ会長は、今まさにそこに焦点を合わせた新たな経営ビジョンを打ち出し、その遅れを取り戻そうとしている。それを象徴しているのが、前編の冒頭でも取り上げた、今年の株主総会における以下のステートメントである。

「我々のブランドを、ステークホルダー、ファン、そして新しい世代から、モダンで革新的でアイコニックな存在として認められるグローバルなブランドとしての大きな成功に導く――。これが、今年を『新たなゼロ年』と位置づける当社の新しいビジョンです」

ユヴェントスは、すでに2007年の時点で、自らを「エンターテインメント産業の一角を占めるにふさわしいメディアカンパニー」(当時の株主向け企業プロフィールより)と位置づけていた。

これは、この時点ですでにプロサッカークラブの事業が集客ビジネスからコンテンツビジネスへと変化していたことに深い自覚があったことを意味する。

しかしそれからさらに10年を経た今、グローバル市場において紹介してきたような他国リーグのライバルと戦っていくためには、単なる「プロサッカークラブ」という枠を超え、サッカーを軸として様々なビジネスを展開する「グローバルなエンターテインメントカンパニー」に名実ともに脱皮していく必要があること、その鍵になるのがユヴェントスという「ブランド」であると彼らが考えていることを、このステートメントははっきりと示している。

ユヴェントスが始めた取り組み

事実、ここ1~2年のユヴェントスは、ここで掲げられたビジョンを具体化する大きな取り組みに立て続けに着手している。

その口火を切ったのが、2017年1月に発表され、17-18シーズンから使われ始めた新しいロゴマーク。ニューヨークに本拠を置く世界的なブランド開発会社「インターブランド」の開発による、ユヴェントスの頭文字である「J」、そしてチームカラーの白黒ストライプをモチーフとした現代的なデザインが特徴だ。

2017年1月16日に発表されたユヴェントスの新エンブレム。

この新しいシンボルには、旧来的な「紋章」としてのクラブエンブレムとは完全に一線を画した「ブランドロゴ」として機能するように設計されている。

同時に開発された専用のロゴとセットで、ユヴェントスが提供する有形無形のあらゆるプロダクト(クラブの書類からウェブサイト、さらにはステーショナリーや衣類、アクセサリーなどのグッズ類、さらにはスタジアムやショップの内装まで)に、ひとつの「シグネチャー(署名)」として展開する仕組みが最初から組み込まれているのだ。

そしてもう一つ、2018年夏には、総額3億5000万ユーロを超える巨額の資金(移籍金1億2200万ユーロ、税込年俸5500万ユーロ×4年)を投じて、R.マドリーからクリスティアーノ・ロナウドを獲得した。

バロンドール(欧州最優秀選手)を5回獲得するなど、リオネル・メッシ(バルセロナ)と並んで世界のサッカー界を牽引してきたロナウドは当時33歳。アスリートとしてはすでに下り坂にさしかかった年齢だった。

にもかかわらずこれだけの投資に踏み切ったのは、世界で最も多くのSNSフォロワーを持つこのスーパースターが、ピッチ上の戦力として以上に、ユヴェントスというブランドの商業的な価値を高め、マーケットを世界へと拡げていく上で、これ以上ないほどに理想的な起爆剤になると考えたからだ。

R・マドリーの象徴ともいえたC・ロナウドの移籍は世界中に大きなインパクトを与えた。

ここまで思い切ってブランドマーケティングの方向に振った戦略を打ち出したプロサッカークラブは、これまでにはなかった。このユヴェントスのチャレンジは、「ビジネスとしての欧州サッカー」が今どこに向かおうとしているのかを、象徴的に示す重要な先行事例だと言えるだろう。

本連載では次回以降、ヨーロッパの主要リーグと主要クラブに焦点を合わせ、経営からチーム強化、各事業分野における取り組みまで、様々な切り口から掘り下げていくことを通じて「ビジネスとしての欧州サッカー」の現在を明らかにし、さらにそれを通して「ビジネスとしての日本サッカー」の現在と未来についても考察していければと考えている。

(執筆:片野道郎、編集:黒田俊、バナーデザイン:松嶋こよみ、写真:ロイター/アフロ)

片野道郎(Michio Katano)1962年生まれ、宮城県仙台市出身。95年からイタリア・アレッサンドリア在住。ジャーナリスト・翻訳家として、ピッチ上の出来事にとどまらず、その背後にある社会・経済・文化にまで視野を広げて、カルチョの魅力と奥深さをディープかつ多角的に伝えている。最新作は『サッカー"ココロとカラダ"研究所』(共著/ソル・メディア)。主な著書に『それでも世界はサッカーとともに回り続ける』、『チャンピオンズリーグ・クロニクル』『モウリーニョの流儀』、共著に『アンチェロッティの戦術ノート』(いずれも河出書房新社)、『モダンサッカーの教科書』『セットプレー最先端理論』(ともにソル・メディア)など。