マーケッター・木原誠太郎が分析する“竹芝エリア”のポテンシャル

JR東日本 | NewsPicks Brand Design

2019/9/27

東京都港区の御成門駅付近から汐留、浜松町、そして竹芝まで続く竹芝・浜松町エリア。この一帯が、来年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、東京の新たな“顔”になる──。

9月9日に汐留のコンラッド東京で、来年4月から順次オープンする「WATERS takeshiba(ウォーターズ竹芝)」の発表会が行われた。

JR東日本グループによるまちづくりプロジェクト「WATERS takeshiba」にはラグジュアリーホテルやオフィスが入るタワー棟と、劇団四季の新たな劇場を2館設けたシアター棟ができ、各棟の低層部には商業施設が整備される。

新設のパーキングと既存の自由劇場を合わせて計4棟で構成され、2020年4月に一部分が先行開業し、7月にグランドオープンする。

発表会では3人のキーパーソンが登壇し、それぞれの「WATERS takeshiba」にかける思いを熱く語った。先陣を切ったのは、まちづくり全体の開発に携わる東日本旅客鉄道の代表取締役社長・深澤祐二氏だ。

「JR東日本は、文化・芸術を核として水辺を最大限に生かしたまちづくりを推進することで、竹芝・浜松町エリアの価値を向上させたい」と語った。

深澤氏によると、「WATERS takeshiba」の舞台となる竹芝・浜松町エリアには、2つの顔がある。一つは、増上寺や浜離宮恩賜庭園など歴史資産を数多く有していること。

もう一つは、1964年の東京オリンピックを契機として、モノレールや東京タワー、世界貿易センタービルなど東京を代表する施設が軒並み整備され、大きな発展を遂げてきた地であること。

そして今、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを前に、水辺と緑と歴史資産のあるこのエリアが、また新たな顔を見せてくれるという。

右から東日本旅客鉄道株式会社 代表取締役社長 深澤祐二氏、同社 東京支社事業部 首都圏えきまち創造センター所長 大澤実紀氏、四季株式会社 代表取締役社長 吉田智誉樹氏

深澤氏はそのビジョンを、「国内最大級の四季劇場や広場、テラスなどの公共スペースを整備するほか、ウォーターフロントの立地を生かして、舟運の活性化、環境再生の学習の場づくりを進めてまいります」と意気揚々と語った。

続いて、東日本旅客鉄道東京支社事業部 首都圏えきまち創造センター所長・大澤実紀氏が、「WATERS takeshiba」を構成するタワー棟とシアター棟の概要を話してくれた。

記者陣が新しい竹芝に胸を躍らせる中、劇団四季代表取締役社長・吉田智誉樹氏が、さらに竹芝を豊かにする、新・四季劇場[春][秋]の構想を語り出す。

会場に新劇場のイメージ映像が華々しく流れる中、記者陣の関心は「新劇場のこけら落としは、どの作品か」に。そして発表されたのは、ディズニーの最新ミュージカル『アナと雪の女王』。言わずと知れた、歴史に残る大ヒット映画のミュージカル版である。

Caissie Levy as Elsa in FROZEN on Broadway Photo by Saint ©Disney 海外公演から

のちに案内された建設中の劇場は、吉田社長の説明の通り、最前列の客席から舞台までは約1m、最後列からも水平距離で約25mと一体感を得られるコンパクトな造りだった。舞台ファンを歓喜させるシアターになること間違いない。

かくして1年後の竹芝の景色が見えてきたところで、深澤氏は「今回、浜松町の駅から少し離れたウォーターフロントのロケーションで、新しいチャレンジをしていきたい」と、力強く締めくくった。

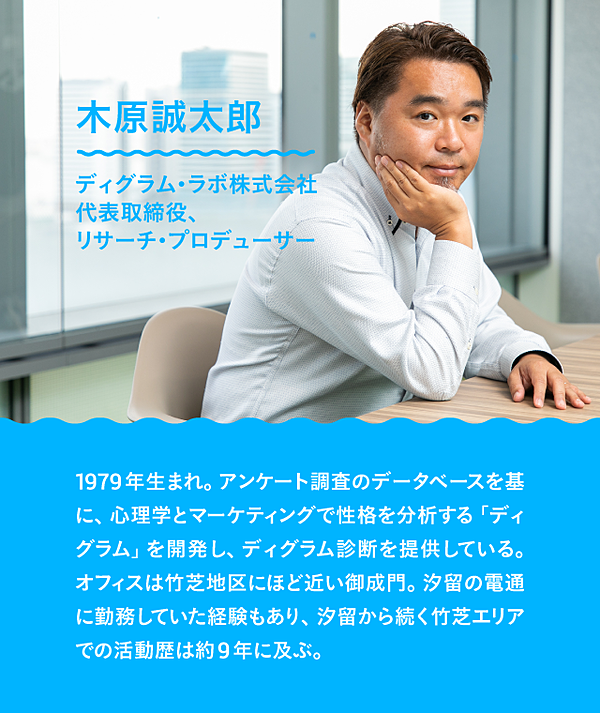

さて、この竹芝再開発プロジェクトは、東京の魅力にどうつながるのか。長年竹芝エリアを拠点にしてきたマーケッター・木原誠太郎氏に、分析していただいた。

竹芝エリアは3回角度を変えて見ると面白い

木原 建設中のタワー棟16階を見学させていただいて、上から竹芝エリアを一望したとき、「やっぱり竹芝は面白い街だ」と改めて思いました。竹芝は、角度を3回変えて見るだけで、雰囲気が大きく変わるんです。

まず、西側を見ると、東京タワーや世界貿易センタービル、そして増上寺など東京を代表する建物が望め、東京の魅力を再確認できます。北の方に顔を向ければ、浜離宮恩賜庭園の広大かつ洗練された緑に心を奪われます。そして南を見れば、船着き場のある東京湾にレインボーブリッジと、東京ならではの海の景色が広がります。

つまり、どこを見ても、都心でありながら歴史を感じさせてくれるんです。

さらに面白いのは、竹芝周辺は湾岸の開発が進み、日進月歩で景色が変わっていくこと。僕は竹芝エリアで約9年働いていますが、その間にも建物が急増しました。

そこに来て、今回の「WATERS takeshiba」。発表会に出席して、竹芝エリアがいかに進化し続ける街かを再確認しました。

タワー棟16階ホテルロビーからの眺望。タワー棟は、5階から14階がオフィスフロア。16階から26階まではJR東日本グループである日本ホテルとマリオット・インターナショナルが初提携した「メズム東京、オートグラフ コレクション」が入る

竹芝ふ頭で脳内キャッシュをクリア。浜離宮で、思考を整える

僕は汐留の電通にも勤務したことがあり、今は独立して増上寺の目の前の御成門にオフィスを構えています。ですから、この竹芝エリアには思い入れがあります。中でも竹芝ふ頭や浜離宮恩賜庭園は僕にとって欠かせない場所です。

竹芝ふ頭は、電通に勤めていた頃、よく仕事の合間にふらっと立ち寄っていました。早朝、船が動き出す頃、ぼんやりと海や船を眺めながら、ほっと一息つく。

「ポーッ」という汽笛の音や、潮の香りが脳内に心地よくしみわたり、詰め込み過ぎてパンクしそうになった頭がじわじわとほぐれていく。徐々に“脳内キャッシュ”がクリアになっていくのを実感していました。

いや、今思えば、脳内キャッシュを解放したくて、引き寄せられていたんでしょう。

一方、浜離宮恩賜庭園は、四季折々の緑や花に、お茶屋や日本庭園、水鳥が浮かぶ池など、一周するだけでどんどん景色が移ろう場所。今でもぶらぶら歩きながら、脳内を整理したり、企画を考えたり、アイデアを煮詰めたりしています。

大手御門から浜離宮に来ると、大きな石垣が見えます。実はこの石垣、江戸期に組んだものと言われているんです。もともと浜離宮は、江戸時代に海から江戸城を攻められないように守るための見附として作られたので、江戸城の一部なんですよ。

それが、あの広大な庭園になったのは、将軍が鷹狩りをする場所になったためと言われていて、将軍が狩りをする鴨を育てる飼育場もあれば、将軍が船でここを訪れた時に使う船着場だったお上り場の石段もあります。

徳川慶喜が幕末、鳥羽伏見の戦いに破れ大阪から船で江戸に戻ったときに上陸したのもここです。

そんな歴史に思いをはせ、タイムスリップした感覚で想像しながら歩くと、インスピレーションが面白いように湧いてくるんです。

移ろう景色を見ながら、泉のように湧き出るアイデアを整理する。そしてまた違う景色を見て歩きながらひたすら考え、脳内でグルグル案を練り、思考を整えていくんです。実を言うと、今の事業を発案したのも、浜離宮なんですよ。

竹芝の散策=サウナ後の水風呂

さらに庭園の外に出ると、東京タワーに、高層ビルが並ぶ汐留と、どんどん景色が変化していきます。先ほど、「竹芝エリアは角度によって見える景色が違う」と言いましたが、1キロ歩いたら全然違う街になるのも面白い。

例えば、竹芝ふ頭は人も閑散としていて静かなのに、1キロ歩くと喧騒と都心の街に入ります。

僕はビジネスもしていますが、プランニング、マーケティング、エンジニア、クリエイティブと多方向の活動をしているため、常に何かを考えています。

だから、竹芝のように、刺激がありつつも、優しく受け入れ、かつ脳内を整えてくれる街がどうしても必要。仕事に追われているときがサウナだとしたら、竹芝の散策はサウナから出た後の水風呂ですね。

特に、竹芝ふ頭と浜離宮は、潮や緑の香りに、揺らぐ海や木々、汽笛の音や小鳥のさえずりなど、都心でありながら、嗅覚・視覚・聴覚など五感が研ぎ澄まされます。

それが、僕自身にはいい感じに整えてくれるカンフル剤になっていて、自分の中で踏ん張れるきっかけを作ってくれています。

今の僕を作ったのは、このエリアだといっても過言ではありません。人と街とで化学反応が生まれ、何かを生み出してくれる場所です。

新・竹芝エリアは、人と人、人とモノが交差して“発電”する街になる

その点、「WATERS takeshiba」のウォーターフロントの広場は、「1人でも複数人でも、遊びでも仕事でも心地よく使える場所」だと発表会で説明されていた通り、まさに心地よく使いながら、人が交差していく街になると思います。

ここは仕事をする人も、犬の散歩をする人も、食事をする人も、あらゆる人が行き交う街になるでしょう。フリーランスの人が歩きながら考え、アイデアを絞ることもあれば、打ち合わせをすることもあるでしょう。

そうやっていろんな人が、誰かと、あるいは何かと交差していく過程でパチっと当たって“発電”する。その発電量はきっと多いはず。発信する人たちが集まる街というよりは、歩き続けることで交差して次々と電気を発する街になると思うので。

発電要素の一つとして、劇団四季の新劇場も外せません。街にとって、芸術とは空気のようなもの。例えば東京の上野エリアなら、音大も芸大も美術館も博物館もあり、それらが一つの空気となり、文化的素養を生み出しています。

「WATERS takeshiba」にも、劇団四季の専用劇場が2館新設されます。これが周囲の歴史的建物やロケーションとあいまって、奥行きのあるアーティスティックな空気を醸し出していくでしょう。

もともと、この周辺には江戸の情緒を感じさせる空気もあります。先ほどの浜離宮もしかり、浜松町駅前の旧芝離宮恩賜庭園や、お台場の石垣石がある御成門から増上寺、芝大門へと続く参道は、江戸情緒に満ちています。

芝大門と増上寺の大きな伽藍の屋根が見渡せる景色も何とも言えません。一方、夜には六本木ヒルズ森タワーが光り、東京タワーも見える。江戸から現在までの歴史が折り重なっていて、日本の近現代史を語る上でも画期的な時代を表す独特な空気を作っています。

今後は、竹芝ふ頭のような昭和の後期なにおいを残しつつ、また街がひとつ歴史を刻んでいくことになりますね。

進化が止まらない竹芝エリア。訪れる人も触発される

僕は仕事上、一人ひとりに寄り添い、カテゴリー分けして性格分析をしています。そんな僕でも、この竹芝エリアに集まる人々は、カテゴライズがしにくい。

なぜなら、新しい竹芝は、単純に、何か象徴的なものを作ってまとめ上げようとしていないし、「竹芝に集まる人はこういうタイプだろう」と、型にはめてまちづくりを進めている感じがしないんです。

思うに、人やモノを何かのジャンルにくくりつけず、いろんなポテンシャルを生む街を目指しているのではないでしょうか。いろんな人がいろんなチャンネルを持っていて、それに対し、街が多角度的に対応しようとしているように感じられます。

その一つに、水辺の活用も期待できます。

例えば、今、お台場と豊洲間や浜離宮と浅草間を船で行き来できるように、将来的にはもっと他のエリアにも日常的かつ気軽に船で行き来できる舟運が発達してもおかしくありません。そう思わせてくれるポテンシャルが詰まっているんですよね。

そもそも、このプロジェクト自体が進化を求めているように感じます。つまり、「攻め」の姿勢なんです。例えば、商業施設の「アトレ竹芝」は浜松町の駅から徒歩6分程度の距離にできるそうで、今回が初めての「駅ソト」のアトレになります。

四季劇場も、ロングランの劇場にしては席数1500というキャパシティで勝負に出ている感があります。どちらも大きなチャレンジであり、攻めの姿勢を感じます。そしてこのチャレンジ感こそ、今の時代に必要だと思います。

変わることへの欲求も、実際に変化し続けることも、もちろん大事。ですが、その第一歩として、変わり始めるアクションを起こすほうが勇気が要ります。もしこのプロジェクトが、竹芝エリアを変える最初のきっかけだとしたら、これで終わりにしてほしくない。

つまり、「WATERS takeshiba」ができたから終わりではなく、できて5年後も10年後も20年後もどんどん変わり続けていってほしい。そして、訪れるたびに新鮮な空気を感じさせてくれ、繰り返し訪れても飽きない場所になってほしいですね。

それが、東京の魅力にもなるし、ひいては日本の魅力を高めていくと思います。

先ほど、「角度を3回変え、1キロ歩くだけで景色が変わる」と話しましたが、訪れる人、訪れる場所によって見え方や受け止め方、楽しみ方が違う。

そんな竹芝という場所で、訪れる人が、訪れるたびに刺激を受け、竹芝と一緒に、どんどん進化していくような気がします。

進化したい人と、進化し続ける街が融合することでどんな化学反応が起きるのか。それが東京全体、ひいては日本全体をどう変えていくのか。楽しみでなりません。

「WATERS takeshiba」のメインは、タワー棟とシアター棟。その付近には、浜松町のアクセス利便性や立地特性を生かし、水辺を生かしたテラスや広場、大階段がある。ここは一人でも複数人でも、遊び場としても仕事場としても心地よく使えるよう、カフェや軽食のテイクアウトが利用できる。

さらに、タワー棟の上階には、国内外の観光客を最大にもてなすラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」が、タワー棟とシアター棟の低層階には商業施設「アトレ竹芝」が入る。シアター棟には、同プロジェクトのキーコンテンツとなる劇団四季の専用劇場が2館も新設。既存の自由劇場と合わせて劇場は3館となる。

さらに、タワー棟の上階には、国内外の観光客を最大にもてなすラグジュアリーホテル「メズム東京、オートグラフ コレクション」が、タワー棟とシアター棟の低層階には商業施設「アトレ竹芝」が入る。シアター棟には、同プロジェクトのキーコンテンツとなる劇団四季の専用劇場が2館も新設。既存の自由劇場と合わせて劇場は3館となる。

(執筆:桜田容子 編集:奈良岡崇子 撮影:北山宏一 デザイン:黒田早希)

JR東日本 | NewsPicks Brand Design