新卒採用難が激化! 若手不足の企業を救う地方就活生の実態

2019/4/15

新卒就活市場の需給ギャップが増して、企業人事は苦闘している。

2019年3月卒の求人倍率は1.88倍の売り手市場。ここ10年で最低だった2012年の1.23倍に比べると、いかに高水準であるかがわかるだろう。

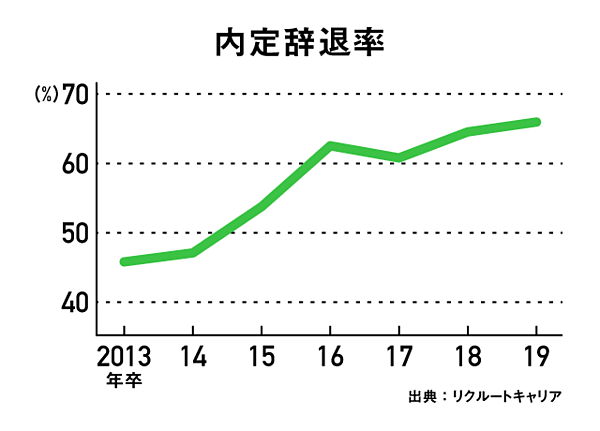

内定辞退率に至っては66%(2018年10月)となり、過去最高を記録した。企業の厳しい採用状況を裏付けるデータだ。

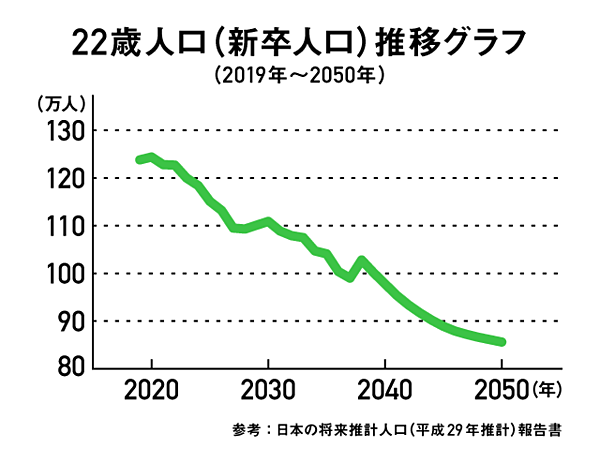

さらに2020年以降は、22歳人口が減少の一途をたどる。

2020年で124万人だが、2030年までに約13万減となる予測。就活市場の売り手優位は今後さらに加速するだろう。

厳しさを増す新卒採用市場に、先手をとる企業も出てきた。

住友生命保険は2020年4月入社の新卒採用から「WEB面談」を導入し、地方学生の囲い込みに乗り出す。全日本空輸(ANA)やADKグループ、西武鉄道などの有名企業もWEB面談をすでに始めている。

採用担当者が地方へ赴き説明会や面接を行う『学生詣で』もさかんだ。地方の優秀な新卒生へのアプローチが、売り手市場にあえぐ企業にとっての光明となっている現状がある。

地元を出て働きたい地方学生の増加は、在京企業にとって渡りに船。東京に出てくる地方就活生のリクルーティングも重要だろう。

NewsPicks Brand Designは、地方就活生の実態を知るべく、東京に就職した地方就活生のOBOG100人弱にアンケートをおこなった。

(アンケートの実施は、地方就活生の東京での就職活動を支援する企業「地方のミカタ」の協力による)

経済・時間・情報格差に苦しむ地方就活生

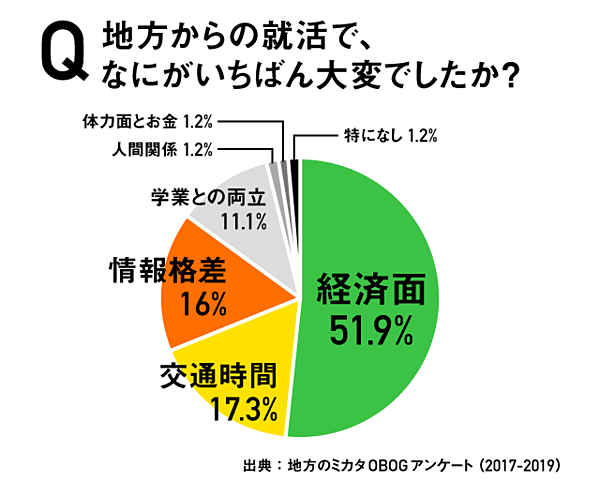

調査で明らかになったのは、地方就活生が直面する深刻な負担だ。

「地方からの就活で、なにがいちばん大変か?」という質問に対する回答は、「経済面」(51.9%)、「交通時間」(17.3%)、「情報格差」(16%)に集中した。

まず、経済面の逆境だが、東京で活動する地方就活生の平均就活費用は「26万円」。就活生の平均費用は10万円弱というから、2.5倍にもなる。多くの学生は親からの借金や奨学金を活動費に充てる。(2019年マイナビ大学生就職モニターより)

「移動・宿泊費を合計すると約60万円使いました」(16年度卒・SE・男性)、「週一で夜行バスを使って東京に来ていたため、バス代だけで、10万円以上かかった」(男性)というコメントから、経済的な苦労がうかがえる。

距離や時間の制約ゆえの機会損失は大きい。

地方就活生は、時間のやりくりにも苦悩する。「単位が不足していたので、授業と就活の両立が大変でした」(17年度卒・企画営業・男性)、「移動時間が長く、授業を休むこともしばしば」(16年度卒・客室乗務員・女性)という声があった。

都内に住む学生であれば気軽に行ける説明会や面接も、地方就活生は「日程を理由に参加できないことが多かった」(18年度卒・法人営業・女性)。

情報面での格差も大きく「地方では無名の魅力的なベンチャー企業の情報は、東京で知った」(16年度卒・カスタマーサポート・女性)、「志望業界に行ったOBOGがいなくて、情報収集に苦労しました」(17年度卒・営業・男性)などの声が見られた。

裏を返せば、首都圏の企業が地方就活生にうまくアプローチできていない現状がうかがえる。地方就活生の悩みは、どのような構造的問題に起因しているのだろうか。

「地方のミカタ」取締役DEOの佐久間大氏に地方就活生の実態を聞いた。

就活の「長期化&早期化」の功罪

──まず近年の就職活動の状況は変化に富んでいるようですが、いかがでしょうか。

佐久間大 そうですね。昨今の就活の傾向を一言で言えば「長期化と早期化」に尽きます。

青山学院大学大学院卒業、経営学修士(MBA)修了。 専門はアライアンス、ビジネスデベロップメント、ブランディング、採用マーケティング、動画マーケティング。 株式会社「地方のミカタ」は、地方から東京へ就職活動する学生向けの就活シェアハウスや就活カフェを提供。日本HRチャレンジ大賞 奨励賞(2016年度)、 HRアワード 優秀賞(2016年度)

3年前までは、大学3年生の3月に本格スタートし、8月に内定をもらっていましたが、現3年生の場合、就活イベントがすでに始まっている。 有力企業はインターンシップなどのプレ採用活動を早期スタートさせ、優秀な学生を囲い込んでいます。

ゆくゆくは大学生は学年に限らず、春・夏の長期休暇に就職活動をするようになるでしょう。就活が早期に始まり、長期にわたる傾向はますます進みます。

かつては企業側が「通年採用は非効率」と嫌っていたんですが、ソフトバンクやヤフーをはじめとして門戸が広がっている。優秀な学生を採りたい企業ほど、「長期化と早期化」にシフトしています。

──最近はOBOG訪問も以前にもまして活発になっていますが、一対一の閉じたリクルーティングはセクハラなどの温床という指摘 ※ もあります。

属人的な採用スタイルの弊害ですね。OBOGによるセクハラと同時に、人材紹介エージェントによるレイプ被害なども耳にして憤りを覚えます。エージェントが学生を自宅に連れ込んだり、バーで酔い潰れさせたりして、性的暴行を加えるんですよ。

リクルーターの選抜基準を企業側が明確にしなくてはならない。学生を導くリクルーターの責任は重いですよ。

──佐久間さんの見える範囲でも、事件が起こっている。

私も学生から相談を受けることがあります。人材紹介業は参入障壁が低いので、あくどい業者も少なくない。

内定をもらう側の就活生は弱者です。学生に自己防衛を指導するのも不可欠ですが、本質的にはコンプライアンスの問題。リクルーターの選抜や教育などが各企業の今後の課題でしょう。

地方から出て東京で働こうとする就活生は、情報不足や横のネットワークが弱かったりするので、情報を見極める力が少し弱い。

例えば企業説明会ってある種エンタメとしての側面がありますよね、自社に入ってほしいから、いいところをユニークに紹介する。よく言えば素直、言葉を選ばなければ従順な地方学生は、その“盛られた”情報を信じ込む傾向があります。

これからの「優秀な学生」はライフスタイルで決まる

──現在はどのような学生が企業に評価される傾向にあるのでしょうか。

今、企業が学生の「優秀さ」を測るときのポイントは、偏差値、実績、コミュニケーション力の3つです。

ただ、人材のミスマッチを減らすためには、「優秀な学生」の定義をアップデートすることも不可欠です。

これらの評価基準に加えて、「ライフスタイル」を可視化・数値化できれば、より円滑なマッチングが実現できると考えています。

われわれの提供するサービスに「就活シェアハウス」があります。これは東京に滞在しながら就活をする地方学生向けに割安で提供するもの。シェアハウスの仲間と同じベクトルを向いて就活に取り組めるし、意識の高い学生が集まっているので精度の高い情報を交換できる場にもなっています。

このシェアハウスはもちろん共同生活の場でもあるから、ここで就活生の生活態度や対人関係をデータとして取れる。これらのデータをテクノロジーを使って可視化し、信用スコアで学生の人間力を判断できるようになれば、企業と学生のミスマッチを減らせるでしょう。

──生活の場まで評価されては息苦しそうですが。

今の学生、特に地方からきた就活生は、ほとんどがすばらしい生活習慣や協調性があるんですよ。また共同生活の中でそこに適応していく力もある。

なので、今すでにある、地方の学生ならではの実直さみたいなものを伝えたいんです。

「安定」から「やりがい」へ。マインドシフトする地方就活生

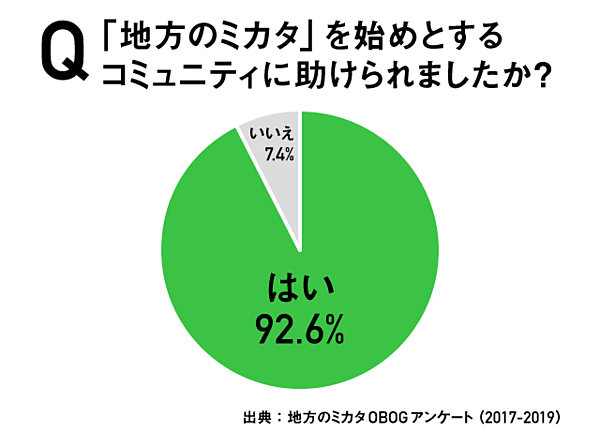

──「地方のミカタ」のOBOGは、みな共同生活のコミュニティにずいぶん助けられたようですね。元利用者の93%が「地方のミカタ」のコミュニティに助けられたと回答しています。

「同じベクトルを向いた仲間同士で交流できて救われた」(16年度卒・研究開発職・男性)、「ネットではわからない情報を、シェアハウス仲間との情報交換で補えた」(16年度卒・SE・男性)、「シェアハウスのメンバーと情報交換が盛んにできたのが大きかったです。精神的な支えにもなりました」(17年度卒・営業/企画・男性)といった声がたくさんありました。

手前みそですが、最近ではシェアハウスメイト同士だけでなく、先輩・後輩の縦のつながりも生まれていて、いいコミュニティができてきた実感があります。今回のアンケートも、みな仕事で忙しい中、しっかり答えてくれました。

東京に来る地方就活生は慣れない街で求職活動をしており、孤独を抱えています。「就活シェアハウス」は学生たちの孤立感を解消し、仲間と同じベクトルで「内定」を目指せる環境となっています。

──「就活シェアハウス」の他に、どんなサポートやサービスがありますか?

まず「就活カフェ」ですね。深夜バスや新幹線などで上京した就活生たちのコワーキングスペースで、ここで企業の合同説明会も開催されます。

あとは、企業と学生のオンラインマッチングサービスを通して、都内で就職を希望する学生たちの支援をおこなってます。

マッチングサービスには現在約250社以上が登録していて、今年は内定承諾した学生のうち、4人に3人が地方のミカタ登録者という企業があります。

──今、東京の企業が地方就活生を採用したがる理由はなんでしょうか?

柔軟な企業ほど、首都圏の学生だけでは人材が足りないから地方学生まで視野に入れようとしているというのがまずあります。

もう一つ言えるのは、地方から東京を目指す就活生ならではのポイントは、《逆境力》にあると思っています。彼らは「お金がない、時間がない、情報がない」というハンデを抱えながらも、高い成長意欲を持って東京で就活を戦っている。

──なるほど。

そもそも、東京に比べて地方は、安定志向が根強くあります。それは学生だけでなく、地方で働く大人の多くが、安定した職に就き、余暇の充実を重視する旧来の価値観にとらわれている傾向があるからだと思います。彼らは「ミッション」や「やりがい」といった観点から「仕事」を考える習慣がないんです。

そういった環境にありながらも、東京に出てきて就職するんだ、という高い意欲を持っている。

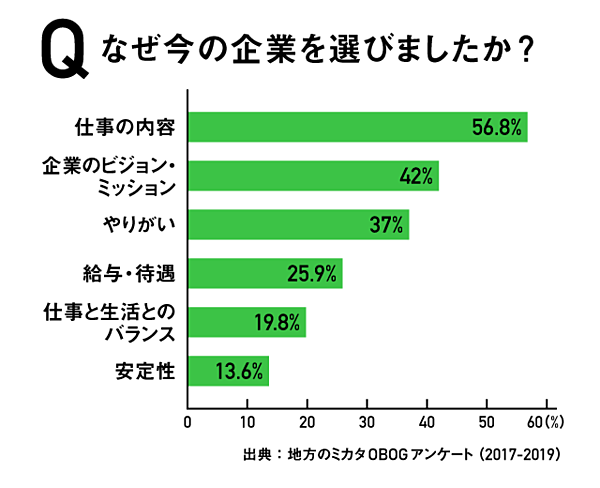

──今回のアンケートでは、地方就活生が企業を選ぶ際のポイントが「仕事の内容」「企業のビジョン・ミッション」「やりがい」の順になりました。「待遇」や「給与」を上回りました。

「地方と東京では就活の考え方が違うので、地元には相談できる人がいなかった」(17年度卒・営業・女性)という声もありました。

佐久間 柔軟性と積極性が求められるベンチャー企業や、グローバルに活躍する企業ほど、逆境にめげずむしろおもしろがる地方就活生に注目しています。

「地方のミカタ」は逆境に立ち向かう力を持った学生に寄り添えるようサービスを設計しています。

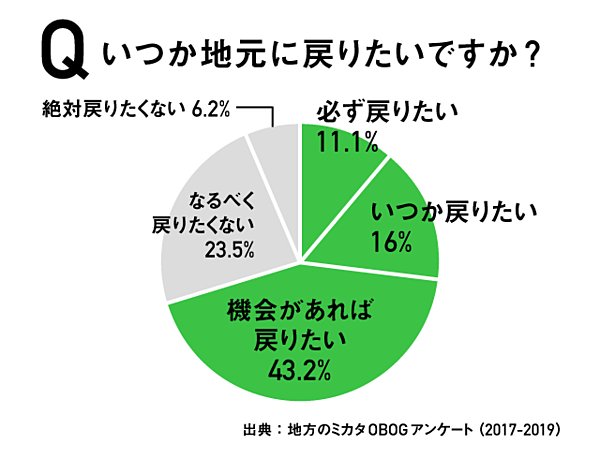

地方就活生の7割は、いつか地元で働きたい。

──最後に、ひとつアンケートで意外な結果がありました。元・地方就活生の7割が「いつか地元に戻りたい/機会があれば戻りたい」という意思があることがわかりました。

そうなんですよね。地方就活生の多くが「自己成長したいから上京する」と言うんです。東京で自分を成長させて「いつか地元に貢献したい」と思う学生は多い。

彼らは「地元が嫌いだから都会に逃げたい」のではなく、郷土愛もあるまま、自己成長を目指して、東京に来る。

──なるほど。他方で、企業側にしてみれば、コストをかけて育てた新卒社員が地元に戻るのは惜しいですよね。

意外とそんなことはなくて、ゆくゆくは地方支社に派遣する前提で、地方学生の採用を考える企業も多いです。もしくはこれからつくる支社にその地域出身の社員を送るために、採用の段階で地方出身者をあらかじめ採用することも。

それに今の時代、「地元に戻る=会社を辞める」ではないですよね。首都圏の会社に勤めたまま地元にかかわれるプロジェクトだってあるでしょう。

よく「地方のミカタ」って地方学生のミカタであって、地方企業のミカタではないですよね、というツッコミもいただくんです。

でも、学生が社会人として成熟する、自由に生きることをエンパワーメントできれば、長い目で見れば、きっと地元にだって、それは還流すると思っているんです。

今回のアンケート結果は、それを指し示す希望になりました。働き方も多様になっている今、地方にとどまることだけが地方活性化ではなく、新社会人が活性化することが、いずれ日本全体の力になればと思っています。

全国の地方学生が東京で集まり共同生活する、日本最大のライフスタイル型コミュニティとして、人の成長による地方創生を実現し続けていきたいです。

(編集:中島洋一 構成:安里和哲 撮影:工藤裕之 デザイン:黒田早希)