【研究集団・花王】基礎研究への没頭が“洗う”を変えた。新・界面活性剤が生まれた奇跡

花王 | NewsPicks Brand Design

2019/4/12

洗濯、掃除、入浴──。当たり前のように送る日常生活の中で、一日一回は花王の製品を使っているのではないだろうか。

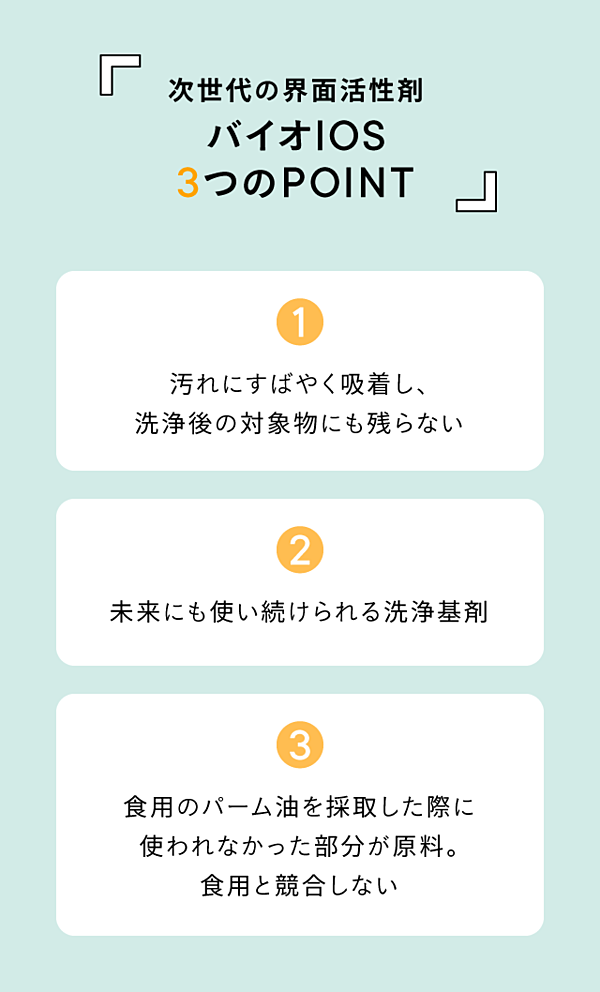

私たちの生活に豊かさを提供し続けてきた花王の技術力から生まれ、2019年に発表された花王史上最高の洗浄基剤「バイオIOS」。

油汚れに強い油になじむ性質と、さっと流れて洗剤残りがしにくい水に溶ける性質を併せ持った画期的な界面活性剤だ。その研究の最前線に立つ開発者たちに、常にイノベーティブな技術を生み出してきた背景に根付く花王の「技術者魂」について聞いた。

私たちの生活に豊かさを提供し続けてきた花王の技術力から生まれ、2019年に発表された花王史上最高の洗浄基剤「バイオIOS」。

油汚れに強い油になじむ性質と、さっと流れて洗剤残りがしにくい水に溶ける性質を併せ持った画期的な界面活性剤だ。その研究の最前線に立つ開発者たちに、常にイノベーティブな技術を生み出してきた背景に根付く花王の「技術者魂」について聞いた。

世界の人口増加で、洗剤の原料が不足

洗浄剤として生活のあらゆるシーンに欠かせないものとなっている合成界面活性剤。

世界中で人口が増加している中、新興国では経済発展とともに生活水準が上昇し、これまで先進国でしかできなかったような生活が広がってきている。洗濯もそのひとつで、当然大量の洗剤や水が必要になってくる。

(iStock/AnthonyRosenberg)

洗剤はいくらでも作れるものではなく、原料には限りがある。有限なのは石油原料だけではなく植物性原料も同様で、今の3倍以上の量を確保することはできないといわれている。

しかしながら、経済発展はその倍の速度で進んでいく。そうなれば原料は不足し、洗剤の価格もますます高騰する──と、マテリアルサイエンス研究所主席研究員の坂井隆也は話す。

「一度上がった生活水準を下げるのはなかなか難しい。昭和の時代にはせいぜい3日に1度だった入浴も、今では毎日というのが当たり前。洗剤が足りないので洗濯の回数を今の半分にしろといってもなかなかできないと思います」(坂井)

品質は下げずに今と同じように使用でき、かつ適正価格で提供し続けるには、今までにない界面活性剤の開発が必要になる。

「合成界面活性剤は欧米では1950年代には一般的に使われるようになり、日本には1960年代に入ってきた。現在、世界中で使われている界面活性剤のほとんどは、70年ほど前に開発されたものです。生分解されやすいように、石油から植物性原料に……というアップデートはあったものの、特別に革新的なものは開発されてこなかった」(坂井)

本質研究を徹底的にやらせてくれた

過去、「界面活性剤は生分解されずに環境に残ってしまう」「水生生物に影響を与える」「河川に泡が立つ」などの環境異常を引き起こすことが問題となっていた。界面活性剤の研究はその改善の歴史とも言える。

洗浄剤の開発は生活者視点での課題を据えて基剤を作っていくのが主流だ。しかしバイオIOSは将来的に原料がなくなることへの危機感と、それまで活用できなかった「油脂を使いこなしたい」との思いが起点になっている。

実はこの研究自体はずいぶん長いこと行われてきたものだった。加工・プロセス開発研究所の藤岡徳は「この研究は世界中の研究者にとっての積年の課題だった」と話す。

「実は、バイオIOSの分子構造は昔から知られています。ただ、その活用法がわからなかった。洗浄剤としての機能も、まして安定した製造技術もなかった」(藤岡)

それを世界に先んじて成功させることができたのは、花王という本質研究のできる環境が整った会社にいたからだと坂井は話す。

「なかなか成果の出ない開発研究は打ち切りになることが多い中、本質研究(ヒトや環境の本質に関わる基礎研究)をじっくりやらせてもらえる土壌があったからこそ成功させることができたのだと思う」(坂井)

研究に没頭する理由、界面活性剤の魅力とは

藤岡とマテリアルサイエンス研究所の堀寛は界面活性剤の魅力についてこう話す。

「ちょっとした条件の差で性質が大きく変わってしまうところが面白い。たとえばバイオIOSの原料は水のようなテクスチャですが、バイオIOSになるとサラダ油のようになります。それを安定的に作る実験の過程で、温度などの条件でガチガチに固まったり、変色したりする。それが製造技術を確立する上での難しさでもあり、面白さでもある」(藤岡)

「わずかな構造の違いで性能が変わってしまうところが面白いですね。これだ!と思うものでも、さらに良いものを作ろうと試行錯誤するのですが、安定したものでなければ生産現場に迷惑をかけてしまう。それを突破するようなものが見つかったときの面白さがたまらない」(堀)

2人の研究にアドバイスを与えてきた坂井はまた違った面白さを感じている。水に対して0.0数%入ることで水の性質を劇的に変えてしまうのが界面活性剤という存在なのだという。

「本来、水と油はなじみませんが、この0.0数%を加えることで油汚れを落とすことができるようになる。人間の生活の便利さを変えている界面活性剤を“デザイン”することが面白い」(坂井)

バイオIOS が新技術たるゆえんとは

バイオIOSは、界面活性剤の原料としてほとんど使われてこなかったものを利用できるようになったことが最大のポイントだ。

界面活性剤の原料は、様々な植物油脂がある中で、たった5%しかないヤシやパームの実から採れる油の一部から作られている。他の油では水に溶けない、固まるなど界面活性剤として機能しない。

和歌山市の花王エコラボミュージアムに隣接した温室(植物・バイオマス研究棟内)。花王製品の原料に使われているアブラヤシやココヤシなど約60種の植物が生育されており、次世代に向けた植物由来原料の研究を行っている

洗浄剤は水に溶けなければ性能が出ないため、何十年も界面活性剤業界の課題となっていた。

これまで界面活性剤の原料としてほとんど使われてこなかったアブラヤシの実から採れる固体部分のバイオマスを利用できるようになることで、原料の確保がしやすくなり、森林伐採などの環境破壊を食い止められる可能性がある。

「もちろん少量で強力な洗浄力を発揮することも大きいです。大量に使う必要がないので衣類にも残りにくく、すすぎにかかる水の量も少なく済むので環境にかかる負荷も小さくなります」(坂井)

バイオIOS開発における2つのターニングポイントとは

バイオIOSの製造は非常に難しいものであった。わずかな条件の差で固まったり変色したりするものを高濃度で安定的に作れる組成を見つけたことが技術的なターニングポイントだ。

そして第2のターニングポイントは、“事業”として進めていくと決まったこと。

それまでの商品開発は既存の商品の成分をより良いものに置き換えていくという発想だった。

ところが、バイオIOSはこれまで使っていた界面活性剤とは化学構造も性質も全く違う。商品として世に出すには一から考え直す必要があるため、商品開発部は難航を極めた。

そこで坂井は堀へベテランならではのアドバイスを送る。

「構造が違うなら、その機能に合った用途で落とし込む発想に変えようとアドバイスしてくれたんです」(堀)

今まであったものと置き換えるのではなく、バイオIOSにしかできないことをやろうという視点が示されたことで、流れがガラリと変わった。そこから設備投資も始まり、堀と藤岡を中心に、バイオIOSの開発はどんどん突き進んでいく。

坂井は、内心大したものではないと当初は考えていたという。

「ところが意外や意外、業界を震わせるものになるぞ!と」(坂井)

長年、界面活性剤の世界会議に参加してきた坂井。世界中の研究者たちが頭を悩ませてきた課題の解決の糸口が見えたことが何より嬉しかった。でも、そこで満足する堀と藤岡ではない。

「まだ正直、大成功だとは思っていません。まだまだこれからです」(堀)

堀は入社以来、ケミストとして一貫してバイオIOSの研究に取り組んできた。職種や立場のちがう藤岡とタッグを組むことで、お互いを補完しながら進んでこれたという。

「家族よりも長い時間をともに過ごしてきました。もちろん先輩として尊敬するところはたくさんありますが、基本的にフラットな関係で研究に没頭できるんです」(堀)

「堀のすごいところは技術面でもスケジュール面でもあまりに高いハードルが続く中、常に前と上しか見ていなかったところです。失敗の連続であっても、絶対に引きずらない。そんな堀のおかげでここまで来れたと思います」(藤岡)

プロの研究者集団に根付く花王の技術者魂

バイオIOSひとつとっても、基礎から商品開発まで100人単位が関わる一大プロジェクトだ。藤岡と堀は自ら担当者として関わりながら、多くの人との絆ができたのは花王という会社にいたからだと感じているという。

「自分一人でできることなんて知れています。基礎研究、生産技術の開発、工場の設計、生産オペレーター……そういったさまざまな立場の人との信頼関係を築きあげることができたのは大きい」(藤岡)

「花王は研究者集団。さまざまな立場の研究者との絆は、今後の研究者人生でも大きな糧になっていくと思う」(堀)

また、入社間もないころから「いつか自分の手で世界に通用する界面活性剤を出す」を目標にしてきた坂井は、入社27年目にして初めて実現できたことが嬉しいと話す。

「花王は本質研究を創業以来大切にしている会社。それこそどこの大学にも負けないような研究をしているので、界面化学に関わる大学の先生や他企業の研究者たちが仲間になって助けてくれるようになりました。花王にいたからこそ開発できた技術だと実感しています」(坂井)

創業から130年、一貫して社会課題に応え続けてきた花王。「“よきモノづくり”を通じて人々の豊かな生活文化の実現に貢献する」という創業者の思いは、「走りながら考える」花王の技術者魂として根付いている。

(執筆:宝水幸代 編集:奈良岡崇子 撮影:小嶋あきら デザイン:九喜洋介)

花王 | NewsPicks Brand Design