“情シス”をリ・デザインする。テクノロジーを経営に生かす術

2019/4/3

デジタルトランスフォーメーションによってビジネスが大きく変わる今、テクノロジー戦略の重要性が増している。企業のITを中心から支えるのが情報システム部門、いわゆる“情シス”だが、機器の管理や業務システムの保守運用が主たる業務となっていた。

旧来型の情シスから脱却し、ビジネスの成長ドライバーへと変わっていくにはーー。そして、経営やIT戦略を推進する立場で、何を知っておくべきなのか。

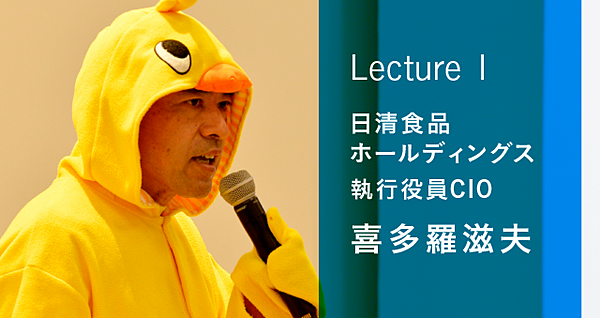

日清食品ホールディングスのCIOを務める喜多羅滋夫氏、RIZAPグループの事業基盤本部を率いる岡田章二氏、さらに日本ヒューレット・パッカードのハイブリッドIT事業統括・中井大士氏を迎えた「NewsPicks Brand Design × 日本ヒューレット・パッカード」のイベント「情報システムから、経営をリ・デザインする」には300人もの応募があった。その内容の一部を紹介し、3人からのメッセージを紹介する。

情シスもリ・デザインした日清食品グループ

日清食品グループの中期経営計画では、現在8000億円の時価総額を2020年に1兆円にすることをゴールとして定めている。売上を伸ばし利益を向上させるためには、競争力のある情報プラットフォームが不可欠であり、情報システム部門への期待と責任は大きい。

この巨大グローバルカンパニーにCIOが設置されたのは2013年のことで、比較的遅い。そのトップ、情報システム戦略のリーダーとして招かれたのは、日本では数少ない「プロCIO」の一人、喜多羅滋夫氏だ。今でこそ注目される同社のIT部門だが、喜多羅氏が入社した当時の状況は、大きく違っていたと話す。

「個別のシステムが180以上にもおよび、平均すると担当者一人で6つものシステムを抱えていたことになります。運用も属人的になっていて、3日以上の休暇を取るのが難しい状況でした。また、システムの運用には詳しくても業務への理解が不十分だという課題もありました。しかし、これは他社にも見られる普通のIT運用組織の姿でもあります」

P&G、フィリップモリスにてITを活用した事業貢献に従事した後、2013年4月に、日清食品ホールディングスへ転職。初代CIOに就任した。ERP導入に併せて、レガシーシステムの整理に注力し、「普通の情シス部門」をIT総合賞や情報化月間賞を受賞するまでに成長させる。

喜多羅氏は着任早々、システムをアーキテクチャから見直すこと、そしてクラウドサービスの活用を軸とした「持たない」システムにしてレガシー化を回避することなどをIT方針として策定した。

基幹システムの刷新ではデファクトスタンダードを取り入れようと、世界のベストプラクティスが集約されたパッケージソフトを導入。あらゆる面で内向きの常識にとらわれることなく、他社や他業界のベストプラクティスを応用する方針だ。

その結果、わずか2年で基幹システムの入れ替えが成功し、さらに周辺システムを47へと劇的に整理した。

「クラウドサービスが優秀なソリューションであることは間違いありません。2014年度からの4年間でサーバー数は37%減りました。ですが本質的なことは、クラウドかどうかではなく業務で見ることです」

「例えば、週末に電源工事があったとして、担当者が電源の上げ下げのためだけに出勤するなんて、やるべきことではない。クラウドでシステムを標準化した結果、コストダウンもできましたが、インパクトを感じられたのが有給消化率で、前年比45%増です。属人化でずっと休みゼロだった人が5日も有給が取れる。次へのエネルギーにもなります」

喜多羅氏はシステム見直しと同時に、情報システム部門の再構築にも着手していた。不足していると感じていたプロジェクト管理とサービス管理の基礎を徹底的に習得させ、新しいシステムによる負荷軽減との相乗効果により、目指していたPDCAを自律的に回せる組織へと生まれ変わった。

「基幹システムが安定稼働してデータが揃い始めると、販売予測から生産計画、購買まで一気通貫で見られるようになります。すると、会社のオペレーション改善を提案できるようになるわけです」

「例えば新製品がどれだけ売れるかは読めません。SNSの影響もあって、バズれば商品は爆発的に売れる。生産が追いつかず機会損失になると同時に、お客様からは品薄商法だとお叱りを受けることもある。一方で売れなければ多大なコストを払うことになってしまいます。データからいかに早く動向を検知してアクションを取っていくのか。業務部門の課題をシステムで解決するのではなく、経営課題を解決するのが情報システム部門です」

喜多羅氏は、日清食品の看板ブランド「チキンラーメン」のキャラクター「ひよこちゃん」の格好で登場し、会場の笑いを誘った

では、経営者の目に情シスはどう映っているのか。業務を深く理解しない。システムを入れたら終わりで、ビジネス成果まで追いかけようとしない。それなのに、すごく金がかかる。喜多羅氏は、情シスが経営のことを知らないことこそ、溝を深める原因になっていると指摘する。

「課題をソリューションに落とすのではなく、そこから得られるフィードバックを経営につなげる。まさに経営をリ・デザインしていくことが求められています。CIOは情シスの運営や経営との橋渡しはもちろん、イノベーションへの参画や社外とのチャネル構築、さらに社内エヴァンジェリストとしての役割もあります。そしてこうした姿を情シスのメンバーに見せてロールモデルになっていくのが、これからのCIOに求められるリーダーシップだと思います」

パーソナルトレーニングにデジタルを加え、コミットの手法が進化したライザップ

SI会社のシステムエンジニアとしてキャリアをスタートさせ、経営にも関わらないと成果が出せないと考えて事業会社のシステム部門側にシフトしてきた岡田章二氏。2016年からRIZAPグループに活躍の場を移し、執行役員事業基盤本部本部長としてシステムを統括する。同時に、グループ4社で取締役を務める経営者でもある。

「ライザップのITへの体制を最初に見て「大変だな」という印象を持ちました。システムの組織作りから必要な状況で、まずはデジタルトランスフォーメーションに必要な基盤の整備に着手しました。その上で、システム投資の有効性を理解頂くために、まずはシステムでどこを目指すのか明確にし、そしてROIを明確にしながら進めました」

1965年生まれ。ユニバース情報システムを経て、ファーストリテイリングに入社。情報システム部部長、執行役員CIOなどを歴任し、入社当時150億円ほどの売上げだった同社の成長をテクノロジーの視点からサポート。24年間在籍した。2016年11月、RIZAPグループに移籍し、IT/テクノロジー部門の最高責任者として、同社のビジネスの技術革新をリードしている。

ライザップでは、ゲストがいつまでにどのような状態になりたいか視覚的にもわかりやすくシミュレーションする「ボディナビゲータ」を開発。契約率が10%以上上がったという。

「契約率は売上に直結しているので、ROIでは重要な指標です。システムだけ良くなっても大きな効果を得られません。システム開発と平行してカウンセラーの業務のやり方を見直すなど教育効果もあって、カウンセリングの質が向上した事が数字を押し上げた要因です。単純にはシステムだけで投資効果は得られません。他にも来店率を上げるためにオンライン予約をしやすくしたり、EC基盤を再構築して物販による客単価の向上をはかったりました」

顧客データを使い、より効率的なボディメイクをサポートするために活用していく方針だ。基盤が整うに連れて、熱心なトレーナーと顧客のマンツーマンというイメージが強かったRIZAPの手法もリ・デザインしたのだという。

「従来のRIZAPは、まず徹底したトレーナーの教育が重要でした。そしてそのメソッドをもとに顧客へトレーニングと記録を提供して目標を目指すのですが、トレーナーとの相性が合わないこともありました。

新しいライザップのプロセスでは、トレーニングの過去実績から顧客の特徴をつかみ、目標設定やトレーナーとのマッチングに生かしています。トレーニング内容のリコメンデーションや、進捗率をダッシュボードで視覚的に見せるなど、トレーナー頼みではなくデータを使い組織としてサポートしていくのが今のライザップです」

今では瀬戸社長もテクノロジーを語るように変わったというエピソードからもデジタルトランスフォーメーションが浸透していることがうかがえる同社だが、IT活用とは距離のあった当初、岡田氏はどのようにして文化を変えていったのか。

「最初にしたのは社内でのインタビューで、100人に3つの質問をしていきました。仕事の内容、困っていること、そして私が役に立てることはないか。インタビューの結果をつなげていくと、会社の課題が見えてきました。課題に集中するため、うまくいっていないサービスは思い切って廃止していきました」

今でもROIにこだわる姿勢は変わらないものの、最近は週に1度は店舗で情報を集めるようにしているという。

「これまでシステムというと、管理やプロセスの正常化に対しての投資だったので、システム部門もその仕事のしかたが染みついてしまっています。センサーを使うなど、サービスに直接的にテクノロジーが活用できるようになってきた今、それをどうしていくか考えなければなりません。ビジネスとの接点が近いからこそ、もう一段ブラッシュアップが必要です」

「現在、担当によって分けられている組織を廃止して、プロジェクトベースへと移行しています。そうすると必要とされる人はあちこちから声がかかり、実力のある人へどんどん仕事が集まってくるようになるでしょう」

「喜多羅さんの言うように、一般的な経営者の本音としては、システム部門は「ビジネスを分かっていない」だと思います。そう言わせないようにしていかないと。依頼を受けて仕事をするのではなく、全社の問題を解決するファシリテーターになる必要があります」

進まないクラウド導入の最適解

日本ヒューレット・パッカードは、サーバー製品などの提供を通して情報システム部門との関係が深い企業だ。同社の中井大士氏は、CIOや情シスの担当者と多く会話するなかで頻繁に話題にのぼるトレンドを紹介。中でも、クラウドへの関心がより高くなっているようだと話した。

「ITに柔軟性が必要だ、スピード(俊敏性)が重要だという話がよくあがります。しかしながら、ITに関わる半数ぐらいの方は、なぜそういったシステムが必要なのかが理解できない。なぜならば、経営やビジネスに近づいていくほど、状況は目まぐるしく変わり要求も変化しやすいからなのです。それに対応できるようにシステムの拡張が必要になるわけですが、それはIT部門の方が経営やビジネスに近づいていかないと実感がわかないわけです。」

「ボリュームだけを考えても、クラウドは柔軟にスケールを変えることができる。例えばネット上でキャンペーンを実施すれば、一時的にアクセスが急増しても即時に対応できる」

「以前ならIT部門は社内向けのシステムだけを作っていたので、瞬時に社員が倍になるような想定はありませんでした。これまではコストを抑えるためのシステムだったのが、収益を得るためのシステムへと変わりビジネスに関わっていくなかで、ITの作り方も変革する必要があります」

2002年に日本ヒューレット・パッカードに入社。クラウドに関連するインフラソリューションの提案、技術支援に従事。現在はクラウドプラットフォーム統括本部技術本部長として、ハイブリッドクラウドに関連するソリューションの普及・啓蒙活動に注力する。

ダイナミックな世界を実現するために、同社ではパブリッククラウドの活用を勧めているという。サーバーなどいわゆる「箱」の強みを生かして、クラウドの提供者として名乗りを上げたのだろうか。

「実は私たち自身は、パブリッククラウドを持っていません。まだまだ「箱」でIT部門の方と関係性が強い、どうクラウドを活用していくのか、どう移行してイノベーションにつなげるか、どう運用していくのか相談されることが多いわけです。寄り添える立場として、アドバイスや協業のパートナーを目指しています」

気にはなっているものの、なかなか踏み出せないのが多くの日本企業のIT部門だという。第一歩を踏み出すためのアドバイス内容を明かす。

「まずは一部のシステムだけをクラウド化して、慣れてもらうことを勧めています。最初はインターネットに近いサービスや、伸縮性が必要なものが受け入れやすいと思います。情報システム部門はクラウドに前向きでも、さまざまな立場のユーザー部門からセキュリティやリスクなどについての懸念が噴出し始めるからです」

そこで「MVC(Minimum Viable Cloud)」と名付けた、最小実行可能なクラウドを使った中央集権型での立証活動を推奨しているという。単にアプリケーションが動くというだけでなく、規模は小さいながらもセキュリティや運用も本稼働と同じ状態で実績を作り、信頼を勝ち得る手法だ。

「そうやってクラウドの活用が進むと、今度はクラウドとオンプレミス両方の環境が混在してくるのですが、それぞれの運用手法が異なるので、せっかくクラウドにしても余計に手間がかかる「クラウドストレス」が生まれてしまいます」

だからといって統一だけが答えではない。オンプレミスでなければならないシステムもある。

「デジタルトランスフォーメーションに成功する企業では、パブリッククラウドを積極的に活用しつつ、オンプレミスもクラウドのように運用しています。全社システムにクラウドのガバナンスをきかせるのです。

なぜ可能かと言えば、あらゆるシステムをクラウド型の運用で統一できる技術が揃ってきているからです。オンプレミスも、パブリッククラウドとの違いを意識することなくオンデマンドに状態を変えて使え、月額従量課金にすることもできます。日々の監視業務も、AIを活用した自律した自動運用にて負担を軽減することが可能なのです。

従来のヒューレット・パッカードは大きな組織ゆえに、スピード感を欠くこともありました。経営にスピードを与えるシステムのあり方を考えて、自社でもこうしたハイブリッド化を実践しています。MVCという進め方、そして技術の進展によって、情報システム部門が主体となってビジネスに貢献できるのだと知ってもらえたらと思います」

喜多羅氏、岡田氏という日本を代表するプロCIOが語った経営に生きるテクノロジー戦略、そして、世界有数のテクノロジーカンパニーが描くクラウドというメガトレンドをキャッチアップするための現実解を紹介するイベントに、会場に詰めかけた参加者は終始聞き入っていた。「情シス」の役割がより重要になり、さらに広がることを印象づける内容だった。

3人の講演後に開いたQ&Aセッションでは、講演では見られない「フラットな本音」も披露され、会場に集まったIT関係者にヒントを与えた。

(取材・編集:木村剛士 構成:加藤学宏 撮影:森カズシゲ)

中井氏が講演した効果的なクラウドへの移行方法、ハイブリッドクラウドの提案などを紹介している日本ヒューレット・パッカードの公式サイトもぜひご覧ください。