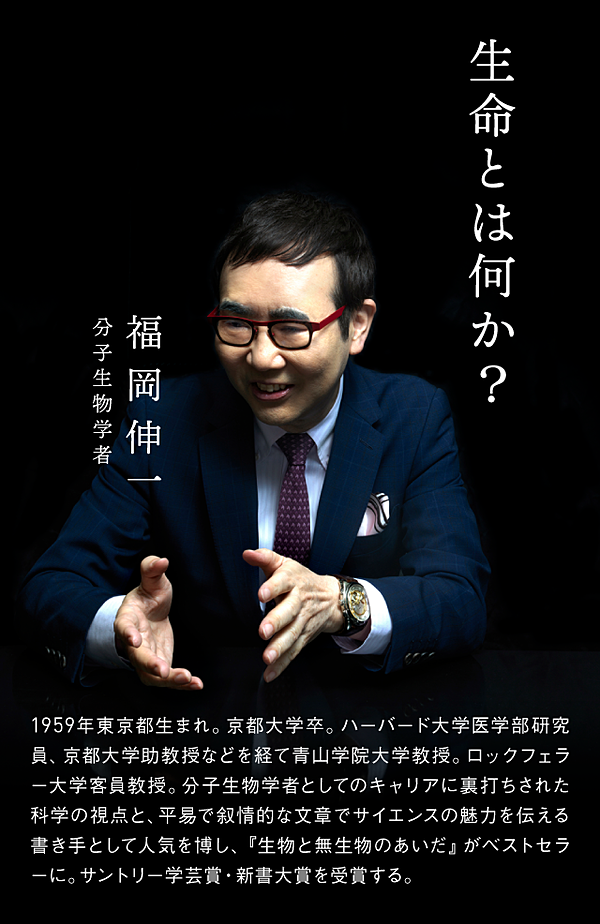

哲学する生物学者、福岡伸一の“孤独”な時間術

老いるとは、自分の感性が「熟成」されること

時計は虫っぽい。小宇宙を感じます

"生命とは動的な平衡状態にあるシステムであり、時間の流れの中で、絶え間なく分解と再構成が繰り返される状態が「生きている」ということである、と書きました。"

生命現象はその非平衡性に本質があり、いわば開放系非平衡定常状態とみなせるが、既に使われている「(動的)平衡」という専門用語を勝手に拡大解釈して別の(ややもすると逆の)意味に使い、科学に詳しくない人達を煙にまいて、誤解もまいていると思う。

哲学や文学であればまあ許されるが、これを「生物学者」を名乗って語れば、人々はそれを「科学」であると勘違いしてしまうだろう。2011年に総合文化政策学部に移られたのだから、せめて、「今は哲学者です」と名乗って欲しい。

"無生物である機械の内部には存在しないけれども、生命の内部には不可逆な「時間の流れ」が存在する"(福岡氏の発言ではなく本文)

機械の内部にもその部品の内部にも不可逆な時間の流れは存在しているんですけどね。

確かに生命現象を語る上で時間変化は重要な側面であることに変わりはありませんが。

"時間とは生命そのもの、いや生命である、にもかかわらず、私たちは時間の実存を知覚することができない──。"(同上)

もうよくわかりません笑。それなら、「生命とは時間である」で、それで終わってしまった方がまだマシな気がします。

確かに、かつての科学(というか熱統計力学)は瞬間の断面の解釈は強くても、時間変化に対する考察が弱かったところがあり、その為に「非平衡」がこの数十年の物理学の大きなテーマになっています。それを「動的平衡」と言われてしまうと、ズゴッとコケてしまうわけです。

"じっと見ていると、「ここにも小宇宙が込められている」って感覚になってくる"

私は鉱物の構造や電子構造に「宇宙」を感じるタイプなので、普段からポケットにラピスラズリを1つ入れています。また、ラピスラズリって、「アラビアンナイト」とも呼ばれていて、まさに宇宙のように見えるんですよね。

生物学者でありながら、もはや作家として圧倒的な存在感と筆致を誇る福岡伸一先生に、お話いただきました。

著作の中で、動的平衡や生命の不可逆性について語る際、いつも鍵となるのが「時間」。人生の時間軸に対する向き合い方と、ささやかだけど大事な時間術を伺いました。

ちなみに、10年ぶりにぐらいにお話を伺ったのですが、お話されたことが一字一句そのまま原稿になる抜群の安定感は変わらずで、達者でいらして嬉しかったです。

追記:大場さんのご指摘、ありがとうございます。いつもコメント楽しみにしてます!

引用いただいた冒頭の本文箇所(地の文)の不足について、補足します。

>"時間とは生命そのもの、いや生命である、にもかかわらず、私たちは時間の実存を知覚することができない──。"

福岡先生の以下のような言によっています。

(昔、他媒体で頂いた原稿の一部です)

Q.時間とは何ですか?

A.時間とは生命を運ぶ媒体です。呼吸や脈拍、地球の自転などが時間を刻んでいるように思えますが、それは律動=リズムであって時間そのものではありません。また、時計やカレンダー、手帳も時間を示すように思えて、一年や一週間といった人間だけが共有する時間の流れの分節を教えてくれているに過ぎません。日本人の男なら平均79歳、ネズミは2年、大腸菌は20分で生涯を終えますが、大腸菌は自分が早死にだなんて思っていず、大腸菌としての生命を全うしているので、寿命という時間の感覚も曖昧なものです。じゃあ、時間とは何かというと、生命を運ぶ媒介である、と私は思います。生命の流れと一緒に、いつも必ずそこにあるけれど、魚が水を見ることができないのと同じに、生命は時間を見ることも触れることもできないわけです。ただし、私たちが時間を媒介にして巡航する生命であるからこそ、時間の実在性に気がつくことがあるんです。

前職でブリゴジンを呼んで講演していたのが、バブルの名残りか先見性があったのか分からないが、それでも本物な方の良くわからない話を聞こうとする姿勢がまだあった時代だったのかもしれない。

今でもブリゴジンの「混沌からの秩序」は手元に有り読み返すこともあるが、物理化学を学んだ身ながらも分かった気になったに過ぎず、Doctor of Philosophyという名で体現される欧州の知の体系と歴史の厚みを感じざるを得ない。https://www.amazon.co.jp/dp/4622016931

少なくとも日本で同様の深みで物理化学を記せる科学者の方には残念ながら出あったことが無い。

いわんや福岡伸一ならば、日本では名が売れていても自己都合な解釈をして分かりやすく解説している程度。イチローも引退する時代に、古典もさることながら、第一線で格闘し続けながらも難解にならざるを得ない現役の研究者の書籍を読むことを心がけようと思った次第です。

マイニュースに代わり

フォローを今後利用しますか