GAFA巨大化と「業界の枠組み崩壊」をチャンスにできるか

2019/1/18

産業構造が大きく変化を遂げる中、業界の壁がなくなり、新たな枠組みの形成が始まっている。異なる業界の境界線が融合し、新たなエコシステム形成がグローバルで進行する中、日本企業はどんな戦略を描くべきか。メガトレンドが引き起こす「業界の再定義」について、EYトランザクション・アドバイザリー・サービスのパートナー中川勝彦氏に聞く。

企業変革、M&A、グローバル市場参入、組織・事業再編等の経営重要課題に対する多くの実績を持ち、日系企業経営トップレベルとのプロジェクト、セッションを通じて日本社会の変革をリードする取り組みを行っている。また、日本のデジタル・テクノロジーリーダーとしてエコシステム戦略、デジタル戦略、デジタルトランスフォーメーションを実施するうえで新たなコンサルティングスタイル、プラットフォームの導入を推進している。

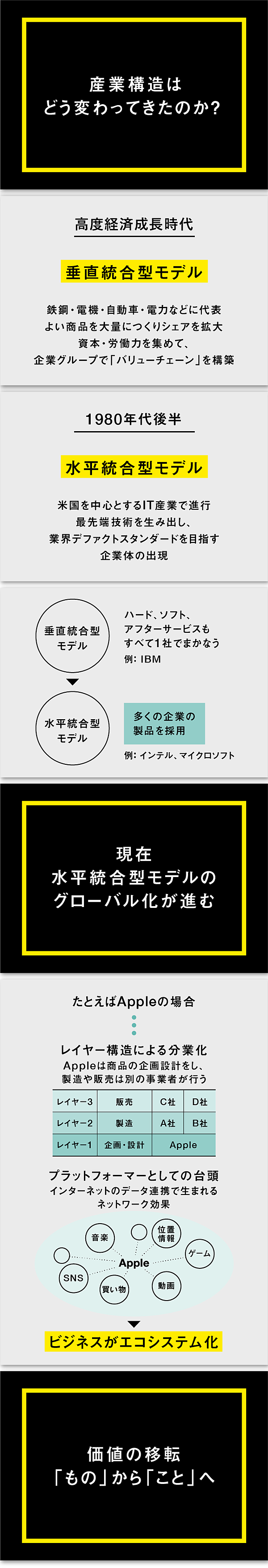

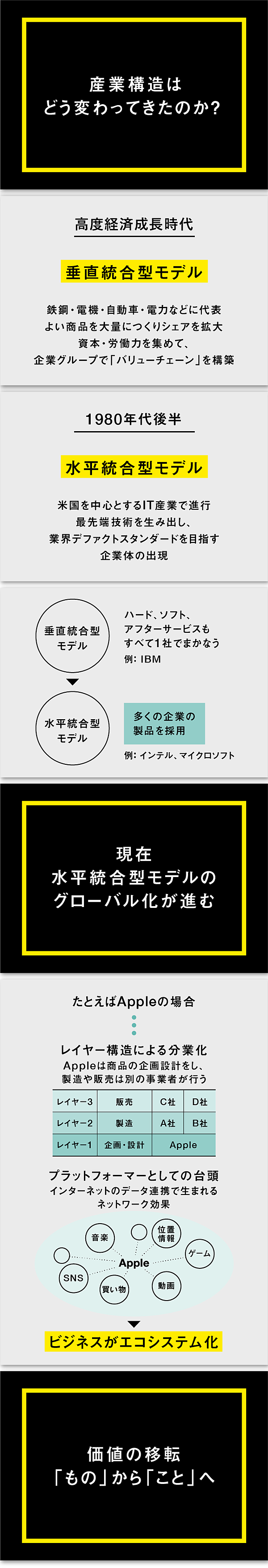

業界の枠組みを崩す「価値の移転」

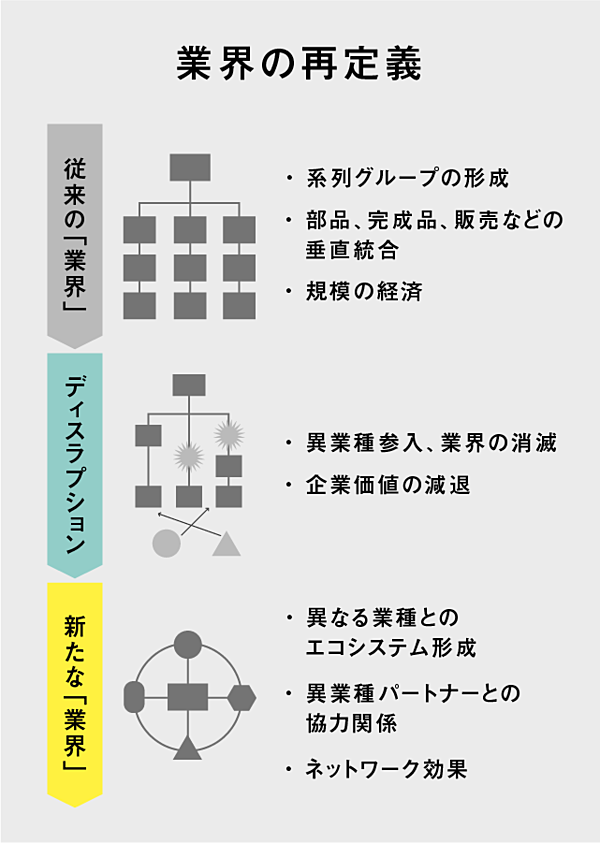

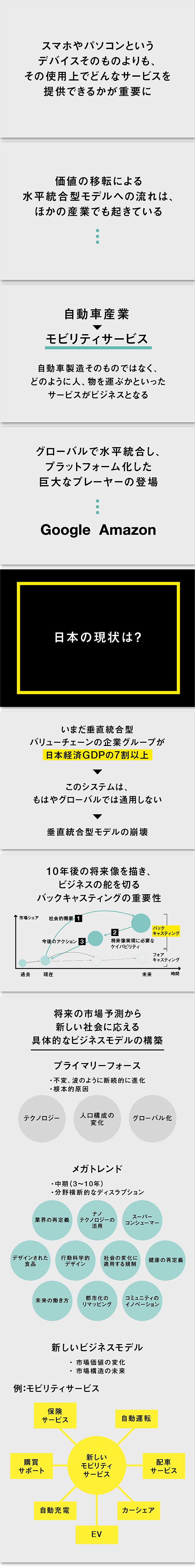

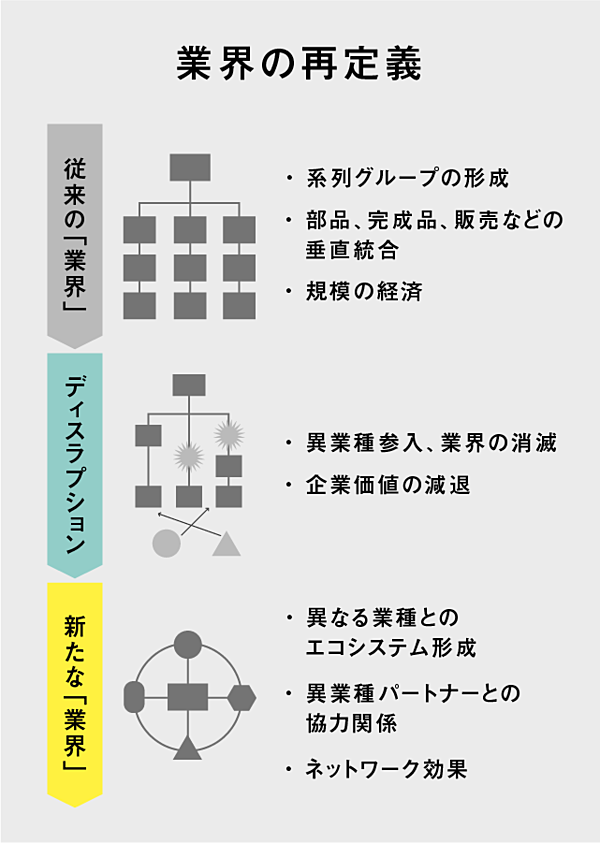

グローバルでは、インターネットの普及により、今までにない新たな価値提案を成功させた企業が多く登場しました。それらの周りに企業が集まる形で、新たなエコシステムを構築するモデルがビジネスの主流となっています。

一方、日本では高度経済成長時代から続く「垂直統合型モデル」、旧財閥や企業グループ主体のビジネスモデルがいまだに強い力を持っています。しかし、日本型の垂直統合ビジネスも “もの”から“こと”へと「価値の移転」が進む今、限界を迎えているといえるでしょう。

価値の移転をわかりやすく説明してみましょう。映像コンテンツを観るために、以前はテレビを所有する必要がありました。今は、テレビがなくても、スマートフォンなど、さまざまなデバイスで映像ストリーミング配信サービスが利用できます。

テレビという「ハード」を所有することよりも、映像という「ソフト=サービス」を使うことが目的に変わり、そのためにお金を使うように価値が移転したのです。

このような価値の移転が、今、あらゆる産業において起きています。そしてそれは、業界の枠組みを大きく崩し始めています。

製造業や小売りから業界再編が始まる

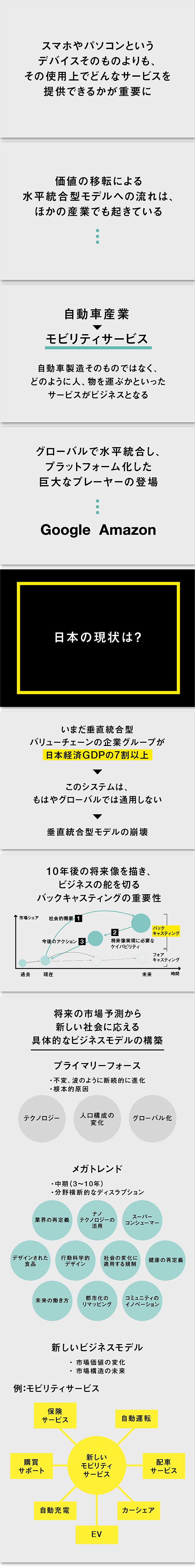

特に、垂直統合型ビジネスモデルをいまだに固持している自動車、電機、鉄鋼、電力などの製造業では、価値の移転が顕著です。

例えば、製造業でグループを支えてきた旧来型のバリューチェーンの仕組みは、崩壊するはずです。資本や労働力の提供を企業グループ内のみで行うというようなビジネスのやり方は、企業価値を減退させ、場合によっては消滅させてしまうかもしれません。それぞれの企業体が、それぞれの戦略を見いだし、バランスよく利益を上げなければ、持続することは難しいでしょう。

顧客接点に近い流通や小売業も同様に業界の枠組みが崩れ始めています。顧客からの距離は近いのですが、それぞれのプレーヤーの力が弱く、新たな価値提案によってプラットフォーマーとなったAmazonのような企業に対して対応できていません。

GMS(総合スーパー)だけでなく、陣取りのようなシェア争いにばかり注力するコンビニも同様です。GMSもコンビニも、データを活用してプラットフォームを構築したAmazonやGoogleのようにはなっていないのが現状です。

企業グループの「建設的解体」

垂直統合型から脱却できずにいる日本は、まずは縦から横の水平統合型モデルへの転換を図ることが急務です。では、具体的に、何をどうすべきか。

ひとつは、企業グループの「建設的解体」です。

世界では経営者が強力なリーダーシップでダイナミックにビジネスの方向を決断しています。系列企業グループの中で、誰も責任を取らない合議制でなんとなく方向性を決めるようなスタイルでは、世界のビジネスのスピードに追いつくことは難しいでしょう。

では、企業グループの建設的解体とは、どういうことか。

例えば、国内の電機メーカーはどこもAIの開発を手がけていますが、最先端とまではいきません。しかし、もし、それぞれのメーカーがほかの企業グループと組み、エース級の専門家を集めてひとつの事業体になったとしたらどうでしょう。世界に君臨する存在になれるかもしれません。

日本の技術にはそれだけのポテンシャルがまだあります。さらに、そこからほかのエコシステムに価値を与えられるプレーヤーとなる可能性もあります。

バックキャスティングをもとに意思決定を

もうひとつは、個々の企業がどうあるべきかが重要となります。業界の枠組みがなくなる中で、まず最初に考えるべきは、そのまま今の企業グループに残るのか、抜けるのかの選択です。

それを決断するには、その企業グループがどこに向かっているのか、そのグループ内での自社の価値を読み解かなくてはなりません。そうすることで、客観的に自らの限界を把握する必要があります。

そのうえで、次に、将来を見据えたバックキャスティングの思考が必要です。

目の前にある技術や課題からの延長で戦略を考えるのではなく、もっと先の未来を見据えるのです。テクノロジーの進展、グローバル化そして人口構成の変化といったプライマリーフォース、メガトレンドを分析することで、この先3〜10年後の未来は予測がつきます。

10年前、バックキャスティングでシェアリングエコノミーを想定しプラットフォームビジネスに参入した事例の1つがダイムラーです。「car2go」という乗り捨て型のカーシェアサービスは全世界約300万人のユーザーを獲得する規模になっています。

ここで重要なポイントは、企業経営者自身が市場構造の未来を見据え、成長戦略を描くことです。なぜなら、たった10年後であっても、さらにその10年後の世界は今とは大きく違ってくるからです。その未来図への戦略は、担当者レベルで描けるものではありません。

「業界1位」の意味がなくなる

改めて、業界の枠組みが崩れることによる「業界の再定義」とは何かを整理してみましょう。

それは、業界というくくりがなくなり、エコシステムに取って代わるということです。自動車業界が、モビリティ業界にスイッチするということではありません。近い将来、「業界」と定義されるものはなくなり、「業界何位」と意識すること自体、意味をなさなくなるでしょう。

では、2019年以降、「業界の再定義」はメガトレンドでどう進展していくのか。

まずは、IoTによる業界の再定義がどうなるか、が焦点です。「IoTで情報を得ることが本当に価値を生むのか」が、この1、2年で結論づけられるでしょう。場合によっては、世の中が期待しているIoTは幻想に終わるかもしれません。しかし、そのリアルな状況に合わせて、新しいサービスが生まれてくるはずです。

GAFA巨大化に伴う課題が表面化

もうひとつは、エコシステムの核となる「キーストーン・プレーヤーの転換」です。今のキーストーン・プレーヤーは、水平統合型でプラットフォーマーとして巨大化したGAFAです。

しかし、GAFAが巨大化する一方で、各国からの規制、自社のガバナンス維持、エコシステムの関係性維持など、多くの課題も表面化しつつあります。世界を制覇するほど勢いが膨らんだGAFAが、多方面からの強いプレッシャーで一気に縮小する。その可能性は決して少なくありません。

キーストーン・プレーヤーの成長が数年で鈍化する可能性もあります。それは、日本にとってはチャンスかもしれません。

水平統合型に移行できた日本企業が、GAFAのエコシステムから離脱した優れたプレーヤーと新たなエコシステムを構築し、グローバルで新たな価値を生み出す、という可能性もあるでしょう。

それが実現できたときの企業戦略や経営管理は、今とはまったく違うものであることは間違いありません。そういう兆しが、若い世代の人たちから生まれてくることに期待をしています。

(取材:久川桃子 編集:工藤千秋 撮影:北山宏一 デザイン:國弘朋佳)