【キンコン梶原】僕がYouTuberに「芸人引退」をかける理由

NewsPicks編集部

1271Picks

コメント

注目のコメント

俺が13年前に言ってたことをドヤ顔で言ってる(笑)

当時、「芸人だったら、ひな段に出ろ!」と、あれだけ全員で叩いておいて、結局、ひな段には出ず、戦えるところで戦うんかいww

最高!!

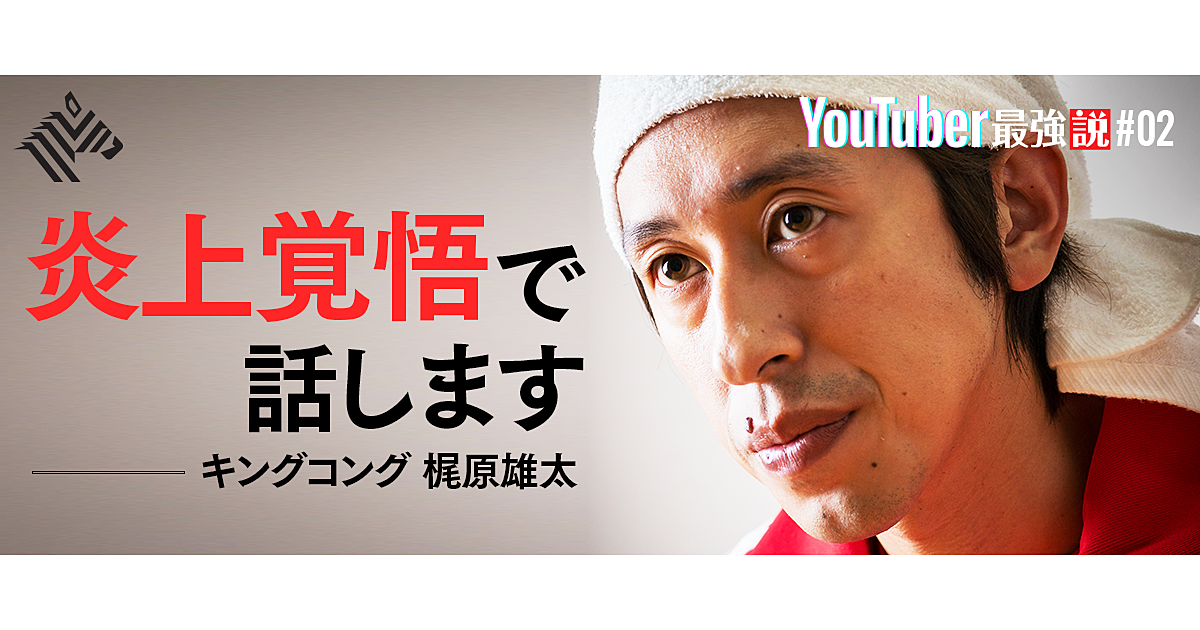

絶対に応援する(*^^*)特集の2日目は、10月1日にYouTuberデビューを果たしたキングコング梶原さんのインタビューをお届けします。

正直に申し上げて、私は取材に伺う前、「YouTuberデビューは、テレビ出演が減っているからだ」と勝手に考えていました。

しかし実際に話を伺うと、どれだけ梶原さんが本気でお笑いの未来を考え、行動したのかがよくわかりました。

テレビではひょうきんな表情でボケをかまし、いつもツッコミを入れられている印象が強いですが、インタビュー中の顔つきは真剣そのもの。時間があっという間に過ぎてしまう、熱い取材でした。

記事の中に、新たな梶原さんの一面が詰め込まれていると思います。ぜひご一読ください。