【徹底解説】オープンイノベーション“ごっこ”からの脱却

2018/8/28

変化が激しく、ビジネスの先行きが見通しづらい昨今、オープンイノベーションの重要性が声高に叫ばれるようになった。しかし日本企業における成功事例は乏しく、オープンイノベーション“ごっこ”と揶揄されることも多い。

そのような中、資本提供だけでなく、Microsoftによるインフラとなるテクノロジーとコンサルティングによるナレッジを備えたビジネス創造拠点「BASE Q」で、オープンイノベーションによるビジネス創造を推進する「Microsoft Open Innovation Base」が開催された。大企業イントレプレナーとスタートアップ企業を対象にしたイノベーションリーダー同士の学びと機会発掘の場だ。

<特別セッション>

「日本企業におけるイノベーション成功のポイント」

早稲田大学 ビジネススクール准教授 入山章栄氏

<特別セッション>

「実践者が語る!大企業におけるオープンイノベーションの理想と現実」

三井不動産 ベンチャー協創事業部 事業グループ 統括 光村圭一郎氏

東京急行電鉄 事業開発室 プロジェクト推進部 イノベーション推進課 課長補佐 加藤由将氏

<テクノロジーセッション>

「大企業とスタートアップのコラボレーションを支えるテクノロジーの活用シナリオ」

日本マイクロソフト Microsoft 365 ビジネス本部

本イベントで語られた、オープンイノベーション成功のポイントとは何か。気鋭の経営学者、入山章栄氏の基調講演を中心に、イノベーションの創造において、日本企業が陥りやすいワナと成功のポイントをひもとく。

同じ業界から抜け出し、「知」を探索せよ

入山章栄 現在、経営環境は圧倒的に変化と競争が激しくなっており、多くの企業・ビジネスパーソンが「新しいことをしないと、そのうち会社がなくなってしまう」という危機感をお持ちなのだと思います。ただ、なかなかそれができない。だからこそ各所で、「イノベーション」が連呼されているのだと私は理解しています。

でも、これは日本企業だけでなく、世界中の会社が悩んでいることです。ですので、私の専門である経営学でも、イノベーションは世界中でもっとも重要な研究テーマの一つです。

私は学者なので学術的な話しかできないのですが、今日は経営学の知見から、皆さんがオープンイノベーションに取り組むための視座を少しでも提供できれば、と思っています。

慶應義塾大学経済学部卒業、同大学院修士課程修了。三菱総合研究所を経て、2008年に米ピッツバーグ大学経営大学院でPh.D.を取得。同年から米ニューヨーク州立大学バッファロービジネススクール助教授。2013年から現職。

まず、根本的な原理から説明しましょう。イノベーションを起こす第一歩は、当然ながら、新しい知(アイデア)を生み出すことです。そのために必要なのは、「既存の知」と「既存の知」を組み合わせること。これは言われてみれば当然で、人はゼロからは何も生み出せないからです。

これはイノベーションの父と呼ばれる経済学者ジョセフ・シュンペーターが80年以上前からNew Combination(新結合)という名で提唱していることで、今も変わらない原理の一つ。ですから、新しい知を生み出すには、既存の知と知を組み合わせる必要があります。

ところが、人間は認知に限界があるため、目の前の知だけを組み合わせる傾向があります。中でも大企業は歴史が長く、同じ業界に何十年もいます。しかも日本企業は新卒一括採用で終身雇用がいまだに多い。同じような人たちを採用して、彼らが同じ組織に何十年もいる。すると、その何十年の間に目の前の知をさんざん組み合わせているから、もうそこでは知と知の新しい組み合わせが尽きており、だから新しい知が出てこないのです。

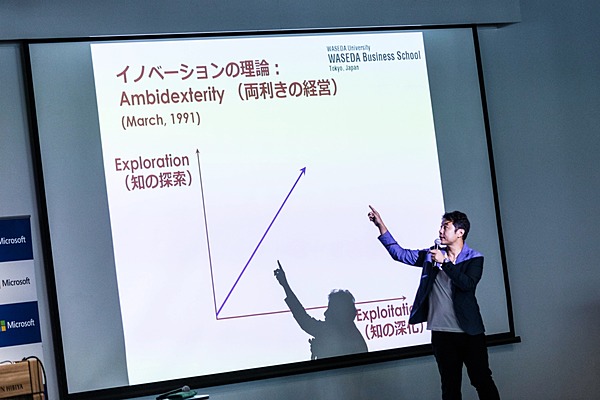

したがって重要になるのは、目の前ではなく、なるべく遠くの知を幅広く探して、それらを様々に組み合わせることです。これを経営学ではExplorationと呼びます。私は「知の探索」と訳しています。

私の理解では、ほとんどのイノベーションは知の探索から生まれます。

たとえば、トヨタ自動車の以前のイノベーションに、「トヨタ生産方式」がありますよね。これは、大野耐一さんという同社のエンジニアが、当時日本になかったアメリカのスーパーマーケットの物・情報の流れから着想を得たものです。スーパーマーケットと自動車生産という、関係のない組み合わせから日本を代表するイノベーションは生まれたのです。

他にも、カルチュア・コンビニエンス・クラブの増田宗昭社長が始めたCDレンタル事業は、消費者金融から着想を得たと言われています。

このように、イノベーションに必要な第一歩は、「まったく関係なさそうな遠く離れた知を幅広く探しに行って、組み合わせること」なのです。

オープンイノベーションは「知の探索」の手段

一方で、いくつも知と知を組み合わせて新しい知を生み出していくうちに、やがて「これだ!」というものに出会う。すると収益化のために、それを深掘りする必要があります。これを経営学では、Exploitation(知の深化)と呼びます。

この「知の探索」と「知の深化」の両方を、高いレベルでバランス良くできる企業、経営者、ビジネスパーソンがイノベーションを起こす確率が高い、と経営学では考えられていますし、多くの研究でそれを支持する結果が得られています。

ところが企業は、どうしても「知の深化」に傾く傾向があります。なぜなら、「知の探索」は遠くの離れた知を組み合わせることなので、時間・お金・人といったコストがかかる上に、失敗する可能性が高いからです。

特に、四半期ベースでガイドラインを守って予算を達成しないといけない上場企業は、目の前で儲かっている事業の深掘り(=知の深化)だけをしがちです。新規事業本部とかイノベーション推進室などの部署を作って最初の2~3年は知の探索を進めようとしても、やがて社内で「あいつらコストだけかかって、失敗ばかりしている」と言われて、数年するとしぼんでしまうわけです(苦笑)。

「知の深化」に偏ると、目先の利益は少しだけ上がります。深化は、「儲かりそうなところをさらに深掘りする」からです。しかし、これはイノベーションに本質的に必要な「知の探索」をなおざりにするので、結局は中長期的なイノベーションが起きなくなるのです。これが日本の大企業でイノベーションが起きない深因だ、と私は理解しています。

したがってこの状況を脱するには、「知の深化」への偏りを避け、「知の探索」を促すことが何よりも重要です。ではどう促すのか。その手段の一つがオープンイノベーションなのです。

言うまでもなくオープンイノベーションとは、異業種の会社とコラボレーションすることです。異業種の会社は、当然ながら「自分が知らない遠くの知」を持っているわけですから、そことコラボすることは「知の探索」になりえます。

例えば、私は昨年中国の大手IT製造業ファーウェイを訪問して経営幹部と議論しましたが、あそこなども完全にオープンイノベーションの固まりですね。

オープンイノベーションの手段は、アライアンス、M&A、コーポレートベンチャーキャピタル(CVC)の活用など様々です。中でもこれから日本で期待したいのは、大企業がベンチャー企業とコラボすることでしょうか。ベンチャー企業は大企業が持たない新しい技術やビジネスモデル、知見、アイデアを持っていますから、彼らとコラボすることはまさに知の探索です。

実際、アメリカのデータを使った経営学の統計分析では、ベンチャー企業に積極的にCVC投資をする大企業ほど、条件付きではありますが、事後的に事業価値を高めやすく、イノベーションを起こす可能性が高い、という結果も得られています。

日本でも大企業を中心に、オープンイノベーションの機運は高まっています。しかし、それがなかなかうまくいかない、という声も聞かれます。

私はその理由は、少なくとも大きく2つあると考えているので、今度はそれを整理しましょう。

組織レベルで知を探索するには

第一のポイントは、「イノベーション施策はR&Dや新規事業部門がやることで、自分たちとは関係ない」と考えている方が、大企業にはいまだに多いことです。

しかし、イノベーションというのは企業全体で取り組むべき課題です。オープンイノベーションは事業変革・新事業創造の一手段に過ぎず、R&Dに任せておけば結果が出る、という簡単な話ではありません。重要なのは、「社員全体がイノベーションに積極的で、知の探索を受け入れる組織・人材にすること」です。

例えば、そのための施策の一つは、「組織に多様な人を入れること」です。多様な人が集まるということは、遠くの離れた様々な知・経験・情報を持った人が集まることなので、おのずと知と知の新しい組み合わせが増えて、知の探索となり、イノベーションにつながり得るのです。今盛んに言われているダイバーシティ経営は、知の探索の視点から正しいのです。

しかし日本の大企業では、この理解と腹落ち感がないので、「ダイバーシティ=女性の管理職比率を30%にすること」というような数値目標が先行しています。私も女性の社会参加は大賛成ですが、問題は数値目標そのものが「目的」になっていることです。

経営学的には、ダイバーシティとは会社をイノベーティブにして、より良くするための「手段」です。しかし、そこの理解がないので手段が目的になってしまい、「なぜ当社はダイバーシティを進めるのか」の腹落ち感がないから、結局はダイバーシティも進まないわけです。

逆に言えば、ダイバーシティの進んだ企業は、オープンイノベーションも進めやすくなるはずです。オープンイノベーションも多様な遠くの知見を企業が得ることですから、その企業に多様な人がいた方がそのような知見を受け入れ、咀嚼(そしゃく)し、新たに組み合わせやすくなるからです。

弱い結びつきをネットで、強い結びつきをリアルで築く

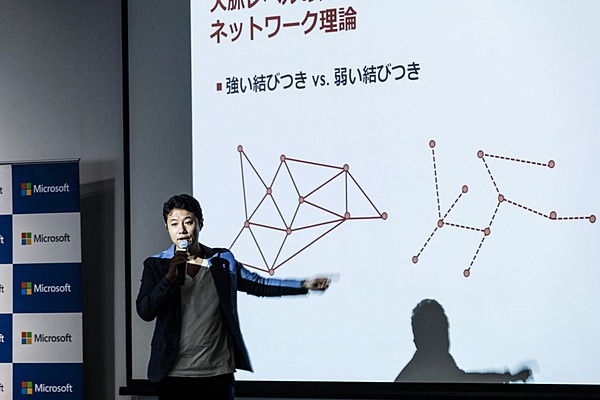

加えて、「人脈レベル」の知の探索もあります。海外の経営学・社会学ではソーシャルネットワーク研究といって、「人は、どういう人脈を持つとパフォーマンスが上がりやすいか」といったテーマについて大量の研究が行われています。中でも有名なのが、「弱い結びつきの強さ」(strength of weak ties)という考えです。

たとえば、強い結びつきを「親友」、弱い結びつきを「ただの知り合い」としたとき、強い結びつき(親友)よりも、弱い結びつき(ただの知り合い)をたくさん持つ方がその人のパフォーマンスを高める、という主張がされています。

この理由はいくつかあるのですが、直感的に言えば、親友を作るのは大変ですが、弱い結びつきを作るのは、簡単ですよね。ということは、弱い結びつきのネットワークの方が遠くに伸びるわけです。すると、そこには遠くの様々な知見・経験を持った人がいて、弱い結びつきの方がそういう人と効率的につながれて、その人たちが発信する多様な情報や知見を効率的に得られるわけです。

すなわち、「知の探索」は幅広い遠くの知見を得ることですから、それに向いているのは弱い結びつきの方なのです。

実際、「弱い結びつきをたくさん持つ人の方が、創造性が高い」という研究は、経営学でも多くの実証研究で示されています。これを「弱い結びつきの強さ」といい、1973年にスタンフォード大学の社会学者マーク・グラノヴェッターが提案して以来、世界のソーシャルネットワーク研究における基本的な考え方として定着しています。

Facebookは世界でも有数の人脈データを持っているわけですが、ここのデータサイエンティストもこの理論を使った分析をしています。現代でもまったく通用する理論なのです。

日本のビジネスで言えば、弱い結びつきをたくさん持つ人とは、異業種交流会やイベント、カンファレンスなど名刺交換をするような場に足しげく通う人がイメージしやすいと思います。こういう方はその人脈を通じて知の探索をしているので、結果、社内でも同僚が思いつかないような斬新なアイデアを出しやすい、ということです。

一方、伝統的な日本の大企業では、このような人は「チャラい」と揶揄されがちです。しかし、こういうチャラい人の方が、創造的な着想を持ちやすいんですよ。

私の講演の後で登壇される東急の加藤さんや、三井不動産の光村さんなんかも典型的な「チャラ男」ですよね(笑)。大企業では珍しい存在です。でも、だからこそ面白いことができて、結果としてこの場でも登壇されるわけです。

このように考えると、オープンイノベーションが現在の大企業でうまくいかないことが多い理由が、少しおわかりいただけたかと思います。それは、オープンイノベーションそのものが悪いのではなく、「オープンイノベーションだけやっていればなんとかなる」という考えの大企業がいまだに多いことです。

繰り返しですが、オープンイノベーションは企業変革・新事業創造の一手段でしかありません。それを効果的にするには、それだけではなく、組織に多様性を取り込んだり、チャラ男を増やして企業外で知の探索をやるような人材を増やすことが不可欠なのです。会社全体の変革が必要、ということですね。R&Dやマーケだけの問題ではないのです。

中でも重要なのは、人事部門だと私は理解しています。先ほどのダイバーシティも、チャラ男も、人事が積極的にサポートしなければ認められませんよね。でも、日本の大企業の人事はバックオフィス的で、受け身なところが非常に多い。

私は、日本の大企業で一番変わるべきファンクションは、(経営者を除けば)圧倒的に人事部門だと考えています。人事がより戦略的で、イノベーションを意識した施策を打つ必要があるのです。

95%の失敗の先にイノベーションがある

最後にもう一点、オープンイノベーションを推し進めるための視点をお話しします。それは、「知の探索やオープンイノベーションには失敗がつきもので、それを許容しない限りイノベーションは生まれない」ということです。

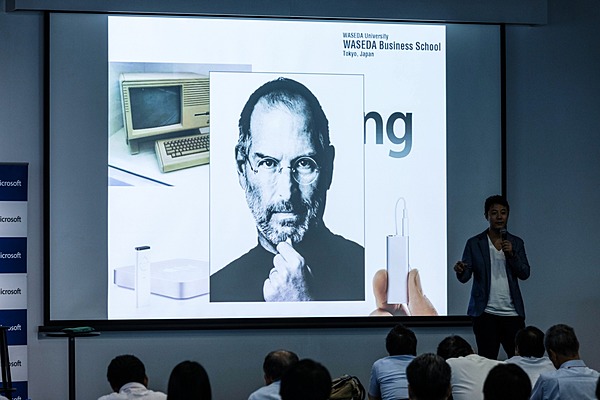

たとえば、Appleの創業者スティーブ・ジョブズは失敗王だった、という事実をご存じでしょうか。

このスクリーンには様々な製品が投影されていますが、会場でこれらを知っている方はどのくらいいらっしゃいますか? 例えば右上は、Pingというサービスです。みなさん、FacebookやTwitterなどのSNSはやられている方が多いですよね? 実はPingは、以前Appleが出したSNSなのです。しかし、この製品は誰も知らないでしょう。なぜなら誰も使っていないから(笑)。つまりAppleの失敗作なのです。

私は正確に数を数えたわけではありません。でも、感覚としては、恐らくジョブズの出している製品の半分以上は失敗しているのではないでしょうか。もしかしたら8~9割くらいかもしれません。でもそれは、経営学的にリーズナブルなのです。

ジョブズはまさに「知の探索人間」で、遠くの多様な知を大量に組み合わせてきたからです。しかし、それは知と知の新しい組み合わせなので、当然ながら多くは失敗します。でもそれをやり続けているからこそ、やがて成功する「組み合わせ」が生まれ、iPhoneのような大ヒットが生まれるわけです。

しかし、その過程では、失敗を受け入れることが重要、ということです。そしてこれこそが、日本企業が苦手なことなのです。「半分以上、もしかしたら9割の失敗を許容せよ」と言われて、あなたの会社はできるでしょうか?

なぜ日本企業は失敗を許容できないのか。これもいろいろなポイントがあるのですが、私はこれを一番端的に説明するのは、経営学の「センスメイキング理論」だと考えています。同理論が提唱するのは、「これからの変化の激しい時代に必要なのは、正確性ではなく、納得性である」ということです。

現代は変化が激しく、したがって先が読めない、不確実性の高い時代です。このような時代に、「正確な分析に基づいた将来予測」をやっても、それは意味がないわけです。なぜなら先が読めないのですから。少なくとも、正確な分析に頼りすぎてはいけないわけです。しかし一般に日本企業は、正確な分析が大好きなところが多い。

むしろ重要なのは、納得性です。すなわち、「10年先、30年先の世界がどうなるか、正確なところはわからない。でも、だからこそ、うちの会社はこういう大きな方向性で、こういう価値を出して前に進んでいこう。ワクワクするでしょ、面白いでしょ、納得するでしょ。さあ、みんなでやりましょう」と、従業員やお客様、銀行・投資家などにビジョンとストーリーを語り、周りを納得・腹落ちさせて巻き込んでいくことです。

このような納得感・腹落ち感があれば、オープンイノベーションや知の探索で多少の失敗をしても、「でも、我々の進む大きな方向はこっちなのだから、多少の失敗にはめげずに続けてやっていこう」となる。

実際、日本でもイノベーターと言われる経営者のほとんどは、周囲を納得・腹落ちさせる名人ですよね。ソフトバンクの孫さんしかり、日本電産の永守さんしかりです。ちなみに欧米のグローバル企業は、このような長期ビジョンを策定して、仕組みとして全社的に徹底的に納得・腹落ちさせところが多い。だからこそ、オープンイノベーションを続けられるのです。

逆に言えば、日本企業に一番足りないのは、「我々はどの方向に進むのか」「そもそもこの会社は何のためにあるのか」といったビジョンの腹落ち、です。ビジョンそのものは中期経営計画の3ページ目辺りに書いてある会社もありますが、従業員の誰も納得していないところが多い。つまり、会社に「意志」が備わっていないのです。

このようなままでは、オープンイノベーションが進むはずはないのです。だからオープンイノベーションごっこと揶揄されたりするのかもしれません。最も根源的には、「この会社は何のためにあり、どの方向に進むのか」の腹落ち感を持たせることが、日本の大企業経営者に求められることであり、オープンイノベーションを進める鍵になると思います。

この講演で、最初に「オープンイノベーションの成功のポイントは何か」というお題をいただきました。しかし、私なりに言えば、それは「オープンイノベーションが失敗しても、受け入れられるだけの納得感・意志が企業にあるか」ということになるのです。

大企業におけるオープンイノベーションの理想と現実

次なるセッション「大企業におけるオープンイノベーションの理想と現実」では、大企業における事業開発の当事者として、BASE Qの運営を担う三井不動産の光村圭一郎氏と、「東急アクセラレートプログラム」の運営統括である東京急行電鉄の加藤由将氏が、オープンイノベーションの現実を語った。

出版社勤務を経て2007年三井不動産入社。オフィスビルの開発、プロパティマネジメントの経験を経て、新規事業開発に携わる。2014年に企業人・起業家・クリエイターのコラボ拠点「Clipニホンバシ」を立上げるともに、オープンイノベーションに関する活動に意欲的に手がけ、アクセラレータープログラムのメンター等を経験。

都市開発を基盤とする三井不動産の事業は、多くが労働集約型産業のため、人口減少社会に向けて強い問題意識を持っていると光村氏は語った。

今後、物理的な場所や移動に価値を感じてお金を支払うという概念が変わるかもしれないし、既存事業の基盤を揺るがすような社会変化が起こるのは間違いない。

それを解決するのは、きっとオペレーションの無人化や自動化、IoT、ロボット、ドローンなどの新技術で、技術を持たない僕らは外部の人と組む必要があります。

2004年入社。経理業務に携わった後、社内新規事業の立ち上げの際にチームにアサインされ、コンセプト作りから実施・運営まで一貫して携わり、イントレプレナーとしてスタートを切る。この間、MBAでイントレプレナーについて学び、理解を深めていく。その後、2015年に「東急アクセラレートプログラム」を始動させ、現在に至る。

「東急アクセラレートプログラム」の統括を務める加藤氏は、オープンイノベーションの東急グループ側の最大の目的を、デジタルトランスフォーメーションの実現と、事業開発人材の啓蒙と教育の側面もあると話しつつ、以下のように語った。

我々の目的は2つあって、1つが国家レベルでの経済振興。スタートアップを支援することで、雇用を創出して経済を循環させる。それを民間企業である東急グループのリソースを使って貢献したいと思っています。

もう1つは、東急グループ全体の未来のためです。東急グループは労働集約型ビジネスの集積なんですね。鉄道、バス、百貨店、スーパー、フィットネス、病院、保育園など、基本的に人がいないと成り立ちません。だけど、人口減少社会に突入しているため、このままだと労働力が確保できずに立ち行かなくなる。そこを、クリエイティブなスタートアップのテクノロジーで補いたいと思っています。

都市開発という巨大なインフラ事業を担う大企業の両社においても変革の時期であり、オープンイノベーションの必要性が語られつつも、本来のイノベーションの目的設定をよくよく考えるべきだという認識をすり合わせる対話となった。

大企業とベンチャーをつなぐコミュニケーションツール

オープンイノベショーンをとりまく論理と実践が語られた後は、本イベントを主催したMicrosoft 365 ビジネス本部による「テクノロジーセッション」。大企業とベンチャーや中小企業のコミュニケーションに有効なツールである、グループチャットプラットフォーム「Microsoft Teams」のデモンストレーションが行われた。

Microsoftは、今年の7月から

Microsoft Teamsの無償版の提供を開始した。

チャット、オンライン会議、音声からの議事録作成、資料作成、翻訳ボットなどの業務アプリ連携ができ、スムーズなコミュニケーションと、チームワークの醸成が可能に。ユーザー数は300人までとなっており、中小企業での利用に適しているとのこと。

会場では、複数箇所でのPC、スマートフォンなどによるオンライン会議や文書共有がリアルタイムで行われる様子が実演された。

「Office」シリーズとの統合もされており、大企業のセキュリティポリシーにもかなう高度なコンプライアンス能力を備えている。

企業間を超えたコミュニケーションを円滑にする「Microsoft Teams」。以下のリンクから、無料版の導入が可能だ。

(編集:中島洋一 構成:田村朋美 撮影:是枝右恭)