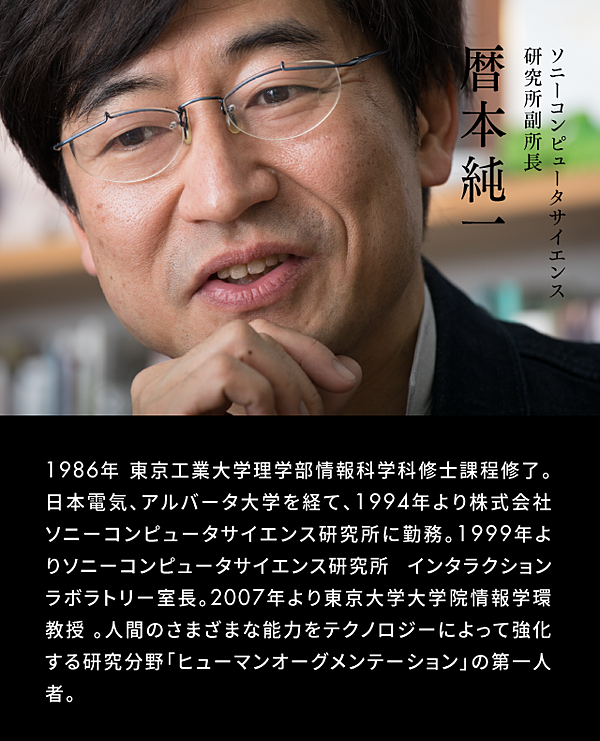

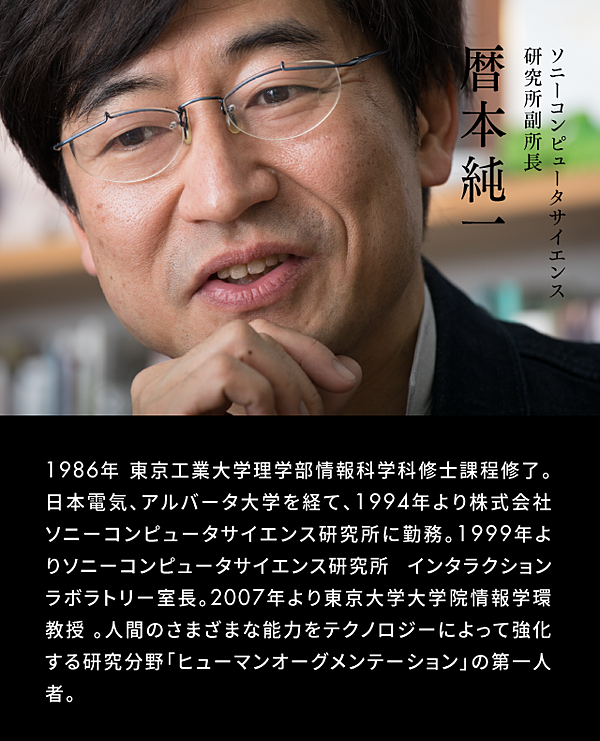

【暦本純一】SFにルーツ。人間拡張研究者が描く未来とは 2018/3/30

バーチャルリアリティ(VR)やウェアラブルコンピューティングなど、最先端の技術のルーツは1980年代のSFにあった──。人間の能力を拡張するテクノロジーを研究する「Human Augmentation」の第一人者として活躍する、ソニーコンピュータサイエンス研究所副所長で東京大学大学院情報学環教授の暦本純一氏に、SFにルーツを持つ技術がどんな未来につながるのかを聞いた。(聞き手は、モータージャーナリスト川端由美)

1980年代のSFが描いた未来 ──バーチャルリアリティ(VR)やウェアラブルコンピューティング、サイボーグなど、かつてはSFの中のものだった技術が現実のものになり始めました。暦本先生も、こうした人間を拡張する技術を研究されていますが、そのルーツはまさにSFにあるとうかがいました。

暦本:

さらに、この短編を元にした初の長編小説が『ニューロマンサー』ですが、すごい衝撃でした。

──『ニューロマンサー』といえば、攻殻機動隊やマトリックスのルーツともいわれるSF小説ですね。今から30年以上も前の作品ですよね。

1982年というのは、アメリカだとインターネットが生まれて、やっとメールが使えるようになったくらい。

日本では1984年に村井純先生が東大・慶應・東工大を結んで、JUNETという日本のインターネットの起源にあたるものを始めたばかり。メールもUUCPというコンピューター間をバケツリレーのように転送していく方式なので届くまで結構時間がかかったりする。バーチャルリアリティという言葉が生まれたのも80年代後半でした。

そんな時代なので、ニューロマンサーを読んでいて世界観はすごいんだけど、まだ意味がよくわかっていなかった(笑)。

──今では映画やアニメでサイバースペースを描いた映像がたくさんありますが、当時は見たことがないものですから、まったく想像できないですよね。

その後、3Dグラフィックやバーチャルリアリティの研究がだんだん進んできて、皆がサイバースペースみたいなものを実際に研究できるようになったときに、逆にニューロマンサーの先進性を感じました。

私自身は、当時から興味があったのは、サイバースペースという空間を作ることよりも、ある人の感覚の中に他人が入り込むという描写でした。感覚を売る「疑験スター」が登場する。そういうところも新しかったんです。

やっぱり、こういうサイバーパンクな感じが、僕は根本的に好きなんです。まず格好いいじゃないですか。

「未来はすでにここにある」 ──そのサイバーパンクへの思いのあまり、実際にウィリアム・ギブスンご本人にお会いになったそうですね。

「世界中の誰でも会っていいと言われたら」という企画がありまして、だめもとでギブスンさんと言ってみたら実現してしまいました。自分でも、まさかと思いました(笑)。関係者の皆様には本当に感謝しています。

お会いして最初に聞きたかったのは、当時どうしてこういう世界観を書くことができたのか。ギブスンが書いたサイバースペースのイメージは、30年経った今になって予言が当たったと言われていますが、ご本人はどういうつもりだったのか尋ねました。

実は、本人は技術に詳しいわけではなくて、技術をむしろポエトリー(詩)のように認識しているとおっしゃっていました。

VIDEO

ギブスンの有名な言葉に「The future is already here - it's just not very evenly distributed.(未来はすでにここにある。ただ均等にいきわたっていないだけだ)」というのがあります。それをふまえて、サイバースペースは「すでにここにあった」のですかとお聞きしたところ、「2つあった」と言っていました。

ひとつは、なんとウォークマンのことでした。初めてウォークマンを着けたときに、自分が今いる場所とは違う世界に行った気がしたと言っていました。

photo/iStock

もうひとつは、ゲームセンターでテレビゲームをやっている子どもが、熱中するあまり体が傾いているのを見た時だそうです。

つまり、当時のプリミティブなテレビゲームであっても、その子の知覚は100パーセントゲームの世界に移動している。電子の世界が人間を完全に取り込むことがあるというのがわかった。それがサイバースペースみたいだと感じたんだそうです。

──その感じ方は面白いですね。いま、私たちは最先端のテクノロジーに接しながら生活していますが、そこから新しいイメージを夢想する。そのギブスンが描いたイメージから、さらに暦本先生は新しい研究を生みだしているのが面白いですね。具体的にはどんな研究を進められたのですか。

1992年にカナダのアルバータ大学ではVRを研究し、1994年に作ったNaviCamは今で言うハンドヘルド型のARシステムでした。ある意味、ずっと、ギブスンが描いた世界を作ろうとしてきたとも言えます。

最初にギブスンを読んだ1984年は、自分のコンピューターは持っていなかった。それが今ではパソコンどころか、スマートフォンをひとり1台持って、ARやVRを使うことができるようになっています。

VRはよく「世界を仮想的につくる」と言われていますが、私自身は、人間の感覚の中に他の人が入り込むほうが面白いと思っています。

完全に作り物の世界に入って「わー、すごい」というのではなく、私がギブスンになってギブスンさんの目から私を見たらどうなるか、というところも含めて感覚の拡張だと考えています。

キズナアイと初音ミクの違いとは その点で面白いのがバーチャルYouTuberですね。3D CGのキャラクターに、声優が声を当てて、顔の表情や手足の動きをモーションキャプチャーでトレースしている。普段しゃべっているような感覚の動画をYouTubeにアップしているんです。例えば、「キズナアイ」さんや「東雲めぐ」さんはレベルが高いですね。

仮想の人格、キャラクターを作り出して、ネットを通じてリアルなコミュニケーションができるんです。つまり、これからのVRは世界を仮想化するのではなくて、むしろ人格を仮想化する方向にいくのではないかと。それを現実と重ね合わせるのも面白いでしょう。

なんとなく「AIに奪われない職業の一つはタレント」だと思っていたのですが、もうあっさり崩れました。

──初音ミクの世界観とはどう違うのでしょうか。

初めは同じかと思っていたんですが、見ていると違うんですよね。初音ミクは、ある意味CGのお人形さんだから、CGが踊って歌っていると感じることはあっても、人格をそこまで深く感じることはなかったのです。

でも、バーチャルYouTuberは、より「生きている」感じなんですね。統制されていない何げないしぐさや動きによって、ふっと人間らしい実在感を感じることがある。

そうすると、画面に映っているのが、CGなのか実際の人間なのかも、あまり関係なくなってくる。CGが高精細か、リアルか、というのとは違うレベルで存在感が生まれてくるんです。

ギブスンにも『あいどる』という作品があって、レイ・トーエイ(投影麗)というバーチャルアイドルが登場しますが、まさにそれが具現化してきている感があります。

こういった仮想人格は、私たちの研究にもつながるところがあります。「カメレオンマスク」というプロジェクトは、代理の人間(サロゲート)にタブレットのお面をかぶせ、画面に本人の顔を表示して、代理人は本人の指示通りに行動します。

そこにいるのは、あくまでも別人なのに、マスクをかぶった代理人としゃべっていると、本人としゃべっている感じなんです。一時的に他人になるサービスの可能性として「Human Uber」と表現したら、世界中でバズりました。

暦本氏が研究している「カメレオンマスク」(写真提供:東大暦本研究室)

遠隔地に自分の代理を送りたいときに、大阪大学の石黒浩教授のジェミノイドのようなものすごく精巧で本人そっくりなアンドロイドを作る方法もあります。

でも、人間には、信頼するためのツボみたいなものがあって、それを押さえればタブレットのマスクみたいな簡単な手段でも、本人の存在感を送ることができるわけです。

AIと人の関係の未来 ──その信頼するためのツボはわかってきているのでしょうか。

まさにそれを探求しているところです。これまでの3D CGキャラクターは、演出された動きをしていますが、実際の人間の動きはもっとラフで、計算されていないしぐさとか行動が、人間としてのトラストにつながっている。

でも、そうした統制されていない動きも、もうAIで学習できるでしょう。「おっと」とか言って、自然に間違えるAIやロボットです。

AIと人との関係は、もっといろんな可能性が考えられます。

ギブスンの『ニューロマンサー』では、サイバースペースに入り込むことをジャックイン、離脱することをジャックアウトと呼んでいました。僕は、他人の中に入り込むことをジャックイン、その人から離脱することをジャックアウトするというふうに少し拡張して使っています。

そうすると、自分が他人にジャックインすると、その他人を通して自分を見ることができます。一方で、自分の頭の中に他人がジャックインしてくることもあり得ます。

その他人というのは、人間かもしれないし、AIかもしれない。最近、私はスマートスピーカーを身につけて歩くことがあります。

スマートスピーカーにモバイルバッテリーから電源を取って、インターネットにはテザリングでつなげて、胸元に着けて過ごすんです。ちょっとまだ恥ずかしいのでコートに隠していますけど(笑)。

着ける前は、スマートフォンのAIを持ち歩くのと同じ体験かなと思ったんですが、実際の印象はかなり違う。スピーカーがあることで別の人格が自分の体に張り付いていた感じがするのです。

周りの人も平気でスピーカーに向かって話し掛けてきて、勝手に答えていたりする。自分が別の人格を持ち歩いているみたいな感じがします。

さらに、例えばバーチャルYouTuberみたいに表情を持ったAIだったら、またもっと違った感じになるでしょう。そうすると皆がお気に入りのキャラクターを持ち歩くという未来も十分にあり得ます。

社会構造をハックしている気分 ──ペットを連れて歩くと、道端でペットに話し掛けられることがありますが、そんな感じでしょうか。

そうかもしれません。無声発話という技術を使うと、ささやくだけで音声認識ができるので、ヘッドホンと組み合わせれば、外からは完全にAIの存在が消えて、自分の中だけにいて、自分とだけ会話するAIも作れます。何かわからないときは、こっそり「調べて」と頼めるのは便利ですね。

一方、外の人から見ても存在がわかるようにもできます。人間の関係は1対1の時と、AIがいるときとで変わるはずなので、まるで社会構造をハックしているみたいですよね。本人に直接言いづらいことは、AIに「君から言ってよ」と伝言を頼めるかもしれない。

──私も一時期、小型のコミュニケーションロボットを連れて歩いたことがあるんですが、似たような感覚でした。小さい子どもを連れているみたいなんです。もしかしたら、人間関係のなかにバーチャルな人格が入ってくることで、人間同士の関係が良くなるようなこともありそうですね。例えば、職場ごとに、AIが欠けている人格を判断して、必要な人格に成長していくと楽しいですね。

モータージャーナリスト川端由美氏

パーティーを盛り上げるバーチャル人格とか、職場の雰囲気を良くするバーチャル人格みたいなのはあるでしょうね。

技術で選択と集中をやってはダメ ただ、テクノロジーは重要ですが、先端的なテクノロジーじゃないと解決できないことばかりではありません。すでに存在する、あるいはチープなテクノロジーでも、使い方によって人間同士のコミュニケーションを改善できることは多いです。

例えば絵文字みたいなものもそうですし、8Kとかハイレゾとか言っている割に、インスタグラムみたいにシンプルな写真の方が好まれて、コミュニケーションスタイルを実質的に進化させていたりするわけです。

だから、研究や技術開発に関して、「選択と集中」はあまり良くない。それを言い出すと、バーチャルYouTuberみたいに最初はサブカルだったようなものをまったく掘り起こせない。新しい可能性や破壊的技術は、最初は辺境だと思われているあたりから来ることが多いからです。

テクノロジーが高度に進んで効率や利便性を達成してしまったとして、さらにその先に何を作るのかは大事だと思います。

ギブスンが30年以上前にサイバースペースのような概念を見通したように、もっと想像力や妄想力を鍛えて、その時代からすると「怪しい」と思われるぐらいのことをどんどんやるべきだと思います。

(聞き手:川端由美 構成:青山祐輔 撮影:稲垣純也 編集:久川桃子 デザイン:砂田優花)

ソニーが手がける商品やコンテンツ、サービスのそれぞれには、情熱に満ちたストーリーがあります。

Stories は、多様なイノベーションと新しい挑戦で感動を生み出すソニーの今を描く動画シリーズです。