英語は何で測るべきか。鳩山玲人、4技能検定「GTEC」を受検して感じたこと

Benesse Corporation | NewsPicks Brand Design

2018/3/27

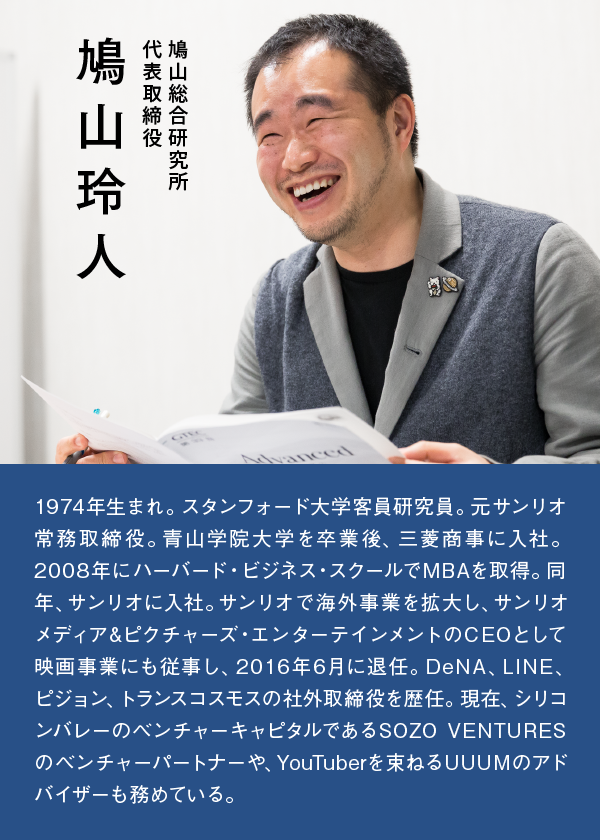

幼少時に4年間の海外生活を経験、社会人になってからはハーバード・ビジネス・スクールへの留学経験もある鳩山玲人氏。サンリオ時代はアメリカ現地法人のCOOに就き、ハローキティを世界に広げ米国で起業するなどグローバルに活躍している。また、プライベートでは中学2年生を筆頭に小学2年生、1年生の3児の父の顔を持つ。今回は、NewsPicksプロピッカーとしても影響力を持つ鳩山氏に、英語4技能検定「GTEC」を実際に受検してもらった。

・ほかの英語検定試験に比べてより実践的な出題となっている。英語のニュアンスがわかる人は高得点が取りやすい気がする。その分、ビジネスで使える英語能力の判断基準として採用しやすい印象。

・高校生向けの問題なので、容易いものだろうと先入観があったが、やってみると難しかった。

・出題内容が中高生にもわかりやすく親近感がある。問題に取り組みやすい。

・Listeningは選択式になっていて、選択肢はすべて聞き取り音声に出てくる言葉で、状況設定が理解できていれば正解できる。しっかりと文脈の流れを理解しているかがわかる良問。

・Readingの「情報検索」問題も良い。文章を頭から全部読む「精読」の訓練では身につかない、チラシやポスターから必要な情報を読み解く力が試される。

・Readingの「短文文脈理解」問題は、文法的にはどれもあてはまるが、文脈が理解できているかどうかが試される。他の英語のテストで出題されるような、難しい単語や前置詞の使い方というような細かい知識より、英語の運用能力を試していて実用性が高い。

・Speakingの音読問題では、言い直しても減点にならず、言い直した解答で評価される。Speakingは話しながらブラッシュアップするところがあるので、その修正を減点しないのはいいと思う。

GTECの問題の良さについてベネッセのスタッフと話す鳩山さん(写真左)

英語は帰国子女でも使わなければ忘れる

──帰国子女で、ハーバード留学も果たしている鳩山さんですが、まずはご自身の英語経験から教えてください。

鳩山:子ども時代は、幼稚園でボストンに9カ月、小学校1〜4年生までオーストラリアなど海外で過ごしました。小学校4年生で日本に帰国した時はほとんど日本語が話せなくて、かなり大変でした。

それ以降はずっと日本で教育を受けていましたので、だんだんと忘れていき、中高ではすでに英語が得意という感覚はほとんどなかったですね。真剣に英語に取り組み始めたのは、30歳でハーバード留学準備を始めたとき。その時も、TOEFLやGMATのスコアが伸びずに苦労しました。

──幼い頃の帰国子女としてのアドバンテージは、ほとんど実感せずに日本で英語教育を受けてきたということですね。

小学校低学年までの海外経験では、発音も中途半端で語る力も低いまま。うちの子たちを見ていてもそうですが、米国生まれの小2の長女と小1の次男は、日本に来て半年できれいに英語を忘れてしまいました(笑)。それくらい子どもは新しい環境に慣れるのが早い。

帰国子女の英語力というのは、小学校高学年や中学生で海外経験をしていなければ、将来役に立つレベルの英語力につなげるのはそのあとの努力なしではなかなか難しいと感じますね。

ちなみに長男は、3歳から小6まで米国で、現在、日本の中学2年生ですが、小6で英検1級、中1でTOEIC985点の実力がついています。

ビジネスの現場で使える英語力をどう判断するか

──GTECを実際に受けてみて何が一番印象的でしたか。

採点方法の考え方はすごくいいですね。日本の入試や検定試験は減点主義じゃないですか。その点、GTECではSpeakingで言い直しても内容評価には影響しない。「通じることが大事」というフレキシブルな考え方は非常に共感します。

特に、イラストを見ながら質問を聞いて応答する問題では、「相手に伝える」ことが主目的のはず。きれいで正確な英語にこだわるより、実践にかなっています。

──ほかにも、英語能力を測る既存の検定試験がいくつもあります。ビジネスマンの英語力の物差しとして、これらの検定試験はどう機能しているのでしょうか。

企業が英語力を判断する指針として「TOEIC」を参考にすることが多いのではないでしょうか。私もTOEICを参考にグローバル人材を採用したことがありますが、正直、あまりあてにならなかったなというのが感想です。

高得点取得者でも、全く海外で英語が使えなかったという例もありました。TOEICはそもそもSpeakingがなく、文法問題の割合も多いため、日本人には高得点が出やすいので、その分、スコアと実践で本当の実力が一致しづらいのかもしれません。

実際受検してみて、GTECのほうがビジネスで使える英語力を見るには、実用的な気がしました。

幼い頃からプレゼン力を鍛える米国の教育

──鳩山さんの3人のお子さんは、米国で教育を受けています。現在は、日本で暮らしているとのことですが、今後、お子さんたちの英語教育についてはどのようにお考えですか。

長男は帰国子女を多く受け入れている中高一貫校に在学中です。海外大学への進学も盛んで、将来的にはグローバルに選択肢を考えることになるでしょう。

2人の小学生の子どもたちは、半年前から日本で生活しています。米国生まれで日本の文化に触れる機会も少なく、日本語の読み書きもきちんとできなかったので、日本の教育を受けさせようと公立小学校に入れました。近い将来は、小学生の子ども2人は再び米国に戻る予定ですが、結果的に今の幼い時期に日本の教育も受けさせたのはよかったと思っています。

──日米の教育の違いという点では、親としてどのように感じているのでしょうか。

違いはものすごくありますね。例えば日本の国語教育は、教科書を音読して、登場人物の気持ちを考えて選択させるというようなパターンがほとんどです。もちろん、これも国語力を高めるうえでは大事な要素です。

一方、米国の国語教育は「自分の好きな食べ物について、みんなの前でプレゼンしてごらんなさい」というようなもの。自分の考えをどうやって伝えるか、幼いうちから学校教育の中で訓練を重ねていきます。その点は、米国の教育は非常に優れていると思っています。

もうひとつ、言語として学びやすさの違いもあります。日本語は漢字があるので、その漢字を習わないと学べない分野がある。歴史なんかはその最たる例で、漢字がわからないと出てくる言葉が覚えられません。必然的に勉強する学年が上になってしまいますよね。

英語は26文字のアルファベットだけなので、比較的小さいうちから、歴史や地理、自然科学などの難しい分野でも基礎勉強をスタートしやすいんです。

じゃあ、どちらがいいのか、と聞かれると、日米両方のいいところをバランスよく学ばせたい。ちょっと都合がいいかもしれないけれど(笑)、そんなふうに感じています。

「自ら学びたいタイミング」が必ずやってくる

──お子さんたちはそういった日米の教育、両方を経験しているわけですが、鳩山さん自身はどのような教育方針を考えていますか。

ある程度放っておいても、自分で学びたい時がきたら自ら学ぶはず、というのが私の教育方針です。

自分の経験を振り返ると、「人生なんて、どこでどうなるかわからない」と思うんです。海外から日本に戻って日本語が全然できなくて、高校時代はあまり勉強に身が入らなかった時期もありました。ようやく勉強が面白いと気づいたのは大学時代。そこから社会人を経てハーバードに留学することもできました。

結局、勉強なんて、自分がやる気になったときが一番ためになる。小学校から勉強漬けでいい大学を目指してバーンアウトするよりも、自分でやりたいと思うタイミングが来るのを待つほうがよっぽどいい。

そうはいっても、最低限これだけはやっておくように気をつけていることがふたつだけあります。ひとつは数学。数学はあとからキャッチアップが大変で、基礎がないと応用も難しいからです。

もうひとつは表現力です。文章力、コミュニケーション力、ディスカッションやプレゼンテーション能力など、全般ですね。海外では小学校から自己表現をプログラムとしてきちんと学びます。

自分を表現することでリーダーシップを発揮し、行動することを何度も経験させるんです。日本でも自分を表現したり、リーダーシップを発揮したりする機会は、たくさんあると思うんですが、なかなか意識的にそれができていないのが現状ですね。

海外になじむこと。それが英語力もチャンスも広げる

──ビジネスの現場で日常的に英語を使いこなしている鳩山さんですが、使える英語の習得には何が必要だと思いますか。

当然ですが、言葉は使う頻度が多いほど、スキルが上がるもの。海外の環境に身を置くのが一番なんですが、そのときにその環境にどれだけなじむかも大事になってきます。

ニューヨークやシリコンバレーに住んでいても、付き合う相手は日本人や日本語が話せる外国人という人も少なくありません。それでは、その人の世界もビジネスも狭くなってしまいます。

海外にいるときは、できるだけ日本人との接点を減らして、現地の能力のある人たちと交流する。そういう環境に身を置くことで、英語も含めたグローバルで戦うスキルを日常の中で習得していく。それが自分の成長にとってのこだわりだと思っています。

勝負に勝つための、英語で対話し相互理解する力

──日本人がグローバルで勝負するために、英語でのコミュニケーションでポイントとなる点をどうお考えですか。

日本人の基本的な英語力のスキルはそれほど低くはないと思います。

ただ、「話して、伝える」というコミュニケーションがどうしても苦手。日本人は日本語でも「ちゃんと話さなくちゃいけない」という意識が強いですよね。それが英語になるとさらにハードルが上がって、何も言えなくなってしまうんです。

もうひとつネックになるのが、「解釈の違い」です。同じものを見ていても、文化的背景で感じ方が全然違ったりする。そこでバイアスがかかって、コミュニケーションがずれていってしまう。

日本人は断っているつもりなのに、アメリカ人は断られているのがわからない、というのはよくある話です。そこは細かく質問を繰り返して、お互いを理解する努力をするしかない。どうしても日本人は「こうなんじゃないか」と想像で判断しがちですが、そうではなくて、しっかりと対話する。それしかないんです。

──確かに日本人は、話して理解を深めるより「言わなくてもわかる」という国民気質があります。

多様性の土壌があるアメリカのような国は、日常的に「対話して理解を深める」ことが当たり前です。一方で、日本人は民族も文化も情報も同じなので、対話の必要性がなかった。そこは、これから訓練を重ねていかないといけないでしょう。

英語で対話を重ねて、自分の考えをしっかりと伝える。そのハードルをどう打ち破っていくかが、これからの一番の課題ですね。

(聞き手:木村剛士、文:工藤千秋、写真:長谷川博一)

グローバルビジネスパーソンとして生き抜くための英語力とは

次代の英語力〜English of the next era

Benesse Corporation | NewsPicks Brand Design