なぜ東大を辞めたのか。ハーバード、プリンストン大を選んだ理由

Benesse Corporation | NewsPicks Brand Design

2018/3/28

純ジャパ──。海外での長期滞在経験がない「純粋ジャパニーズ」のことを指す造語だ。「語学に堪能=海外の長期滞在あり」と考えてしまうが、日本にいながら語学を学び海外難関大学に入るための術を身につけた学生がいる。その学生はどのように日本で学び、なぜ海外大学を選び、そして何を得ているのか。ハーバード大学、プリンストン大学に在学中の二人の学生に話を聞いた。

なぜ東大じゃだめだったのか

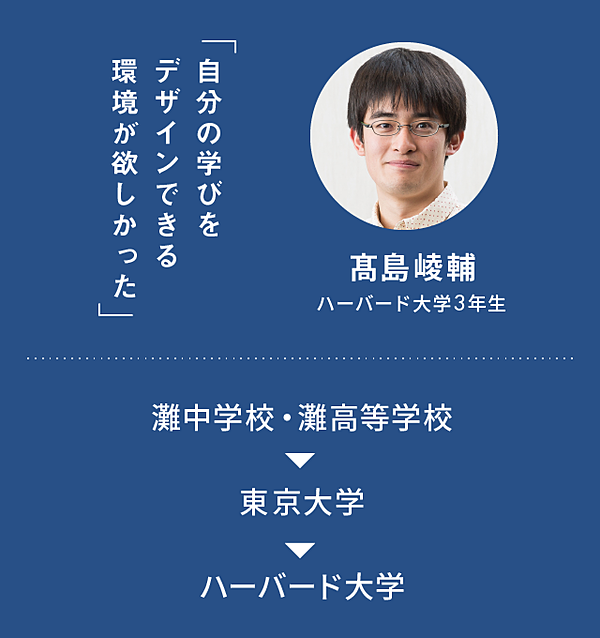

2015年春、兵庫県神戸市の灘高校から東京大学に進学。その4カ月後に東大を休学し、合格率6%以下の超難関校、アメリカのボストン近郊にあるハーバード大学に進学したのが髙島崚輔さんである。現在、ハーバード大学の3年生だ。

「東大かハーバードか、もっと言えば日本かアメリカか。どちらも行きたい、というのが本音でした。大学を出た後の自分の姿まで想像して適切な環境を考えた」と髙島さんは言う。

灘高に在学していると、東大は既定路線。東大にいる自分もその後の自分も想像がついたという。そんな型通りの未来像とは正反対に、アメリカに進学した自分の未来はほとんど予想がつかなかった。

「僕みたいに海外経験もない“純ジャパ”が、ハーバードに進学した例はほとんどない。ハーバードに行けば言語と文化の違いで苦労するのはわかっていたんですけれど、わくわくしちゃったんですよね」

入ってわかったハーバードの魅力

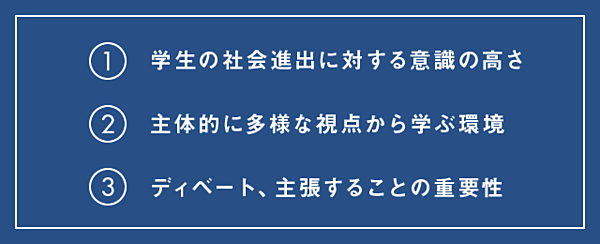

入学後、髙島さんは多くの刺激を受けている。中でも強調していたポイントは主に3つ。

①学生の社会進出に対する意識の高さ

「ハーバード生は、学外活動にとても意欲的です。長期の休暇に入ると、キャンパスを出て学んだことを生かせる環境にチャンレジしていきます。例えば、発展途上国のインフラ問題を研究している学生が南米に行って、水道を整備するボランティアに出かけるなど。

自ら学んだことを社会に出て実際に試し、そしてまた学ぶ。単なる机上では終わらない。ハーバード生は社会に出た自分を想像しながら学んでいる印象が強いです」

② 主体的に多様な視点から学ぶ環境

「東日本大震災を機に、環境政策やエネルギー政策に興味を持つようになりました。この領域の最適解を導き出すためには、リベラルアーツ的なアプローチが必要だと思っていました。

日本の大学のように、受験の際に学部を決めて、入学後すぐに専攻を決めてその領域を長く学ぶスタイルでは限界があるなと感じていて、それが海外大学を選んだ理由の一つにもなったんです。

ハーバードでは必修科目はなく、半年ごとに4〜5つの授業を選択。半年経ったら好きなように学びたいことを変更することができます。自ら学びをデザインしているような感覚です。主体的に人生を選択していく。受験や就職活動の時だけでなく、ここにいると、常に将来を見据えて選択しているように感じています」

ハーバードで学ぶ学生にほとんど日本人はいない。

③ ディベート、主張することの重要性

「ハーバードの学生はとにかくディベートやプレゼンが上手です。上手というか積極的です。高校時代、生徒会会長や模擬国連の活動で、それなりにディベートやプレゼンに慣れていたと思いましたが、ハーバード生たちの自分を主張する能力の高さには圧倒されました。

もし、日本にいるときにそういう機会がないままハーバードに進学したとしたら、周囲についていけずに挫折感を味わうことになったかもしれません。

自分の考えや行動したことを披露することにとても意欲的。引っ込み思案な日本人とは大きく異なるのはこの点だと思います」

この3点を髙島さんはハーバードの良さだと語っている。とはいえ、入学して気づいた不安もあったという。

「“ハーバードバブル”という言葉があるのですが、大学から半径1km以内ですべての学生生活が完結してしまう。陸の孤島のような場所で、寮と大学を往復するだけで、ハーバード生以外の人と接する機会がほとんどないんです。つまり、ハーバードという“泡”の中で生活するようなもの。

しかも、人種は確かにバラバラで一見すると多様性はあるんですが、社会階層や政治信条などはかなり偏っているんです。ハーバードという同質な泡の中だけで成立する世界に、少し不安を感じることもあります」

最前列の右から2番目が髙島さん。学業だけでなくスポーツにも積極的に取り組む。

話せるようになるには相当な訓練が必要

最難関のハーバード大を目指して、髙島さんはどんな受験準備を進めてきたのか。

中高時代は授業中に勉強を終わらせ、試験前はほぼ一夜漬けを繰り返す日々。放課後はクラブや生徒会や模擬国連などの活動に費やしていた。

英語は?と尋ねると、「得意科目でしたが、コミュニケーションという点で苦手意識が強かった。それは今もそうです」と言う。

純ジャパといえども、髙島さんは幼い頃から、英語に親しむチャンスに恵まれてきた。小学校時代はインドネシア人の転校生と仲良くしたり、中高時代はイギリス人の担任と英語でコミュニケーションをしたりして通訳としての役目も果たしていた。ちなみに、英検は小学校で準2級、アメリカ大学受験用に受けたTOEFLは100点超えのスコアを取得している。

「英語ネイティブとやり取りする機会が多かったですが、リスニングはいけても、話すのがやはり苦手です。短い言葉で論理立てて英語で話すには、それなりのトレーニングが必要だと思います」

自分を掘り下げアピールするエッセイの重要度

海外大学受験に際して髙島さんが利用したのが、ベネッセが運営する海外トップ大学進学塾「Route H」だ。

「海外大学を目指す高校生は絶対数が少ないので、仲間やサポートしてくれる先生たちと出会えたことが一番の収穫でした。共通のゴールに向けてお互いが協力しながら、自己分析をしたり、意見交換したりしたのが役に立ったと思います。特に、自己分析を掘り下げ、自分の価値観や将来像を引き出すのに、エッセイ指導は大きな助けとなりました」

ハーバードのパーソナルエッセイは大学共通のエッセイ(650語)が1本、ハーバード独自の自由エッセイが1本、課外活動についてまとめたエッセイ(150語)が1本、なぜ学びたいのかについて書くエッセイ(50語)が1本で「なぜハーバードで学びたいのか」について、エピソードを交えながら伝えるというもの。

「問われるのは『ハーバードの教育を自分の将来にどう生かしたいのか』という哲学。同時に大学にとっても、自分を入学させることがメリットになるとアピールしなくてはなりません。僕の場合は、日本にしか住んだことがない純ジャパというのを前面に押し出して、高校時代の学外活動についてまとめました」

英語の能力検定試験については、髙島さん自身は小学4年生のときに準2級を取得したのと、大学受験用にTOEFLを受験したくらいだという。

「小学生で英検準2級をとったり、英語の模試の成績はよかったりしたので、そういう意味で英語が得意だとは思っています。でも、それが実用的な英語を使いこなせる指標になっているかというと、それは全然違う。GTECのように4技能の実力が絶対評価でわかるというのは画期的だし、使える英語の能力を測るという意味では意義があるかもしれませんね」

海外大学を含めた広い選択肢から将来を考える

ハーバード生という以外にも、さまざまな顔を持つ髙島さん。そのひとつが、海外進学を目指す高校生を主にサポートするNPO法人「グローバルな学びのコミュニティ・留学フェローシップ」の理事長だ。

「僕が海外大学という選択肢を得られたのも、先輩からのアドバイスがきっかけです。その恩を今度は後輩たちに返していきたい」と海外大学留学や進学について、中高生に伝える活動を続けている。

全国の教育委員会や中学高校と協力し、体験談やワークショップで、一見遠い「海外進学」というオプションを自分ごとにするプログラムを展開。受験向けのエッセイ指導を行うサマープログラムや、オンラインによる現役大学生のメンタルサポートもある。

「なかでも、情報が少なくて進路を狭く考えがちな地方在住の中高生に、海外という選択肢もあることを教えてあげたいですね。海外大学が全てではないですが、より広い選択肢の中で、『自分が何を学びたいのか、そのためにどこに進めばいいのか』を考えてもらいたい」

髙島さんは、昨年9月から1年間休学し、世界の再生可能エネルギーの視察の準備を進めている。4月からは北欧、アフリカ、中南米や中東をはじめ世界をまわる予定だ。

「以前はエネルギー政策に興味がありましたが、今はエネルギーをどうやってビジネスの視点で扱うかに興味があります。ハーバードに復学したあとは現場の経験を生かしてさらに学びを深めたいと思っています」

「ハーバードでは主体的であること、主語が自分であることが、いかに大事かを痛感しています。『どう考えて、それをどう生かすか』という視点が進学や就職に限らず、日常的に要求されます」と髙島さん。それは、これからの日本の教育においても、必要となる視点だろう。

海外大学進学をサポートする「Route H」という塾

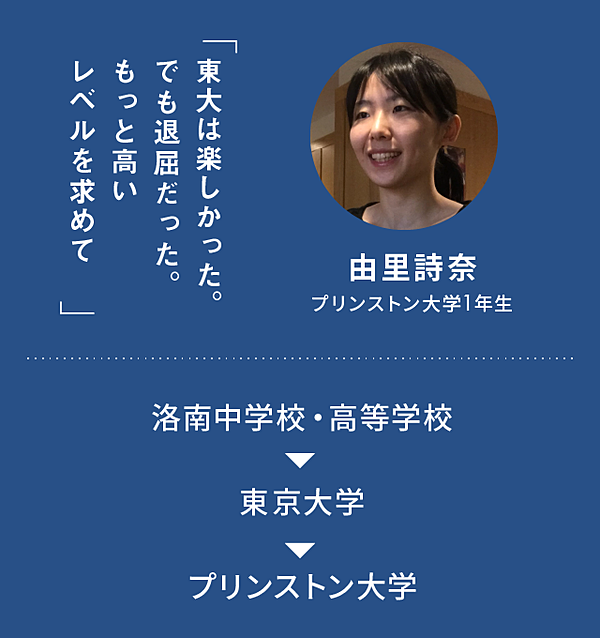

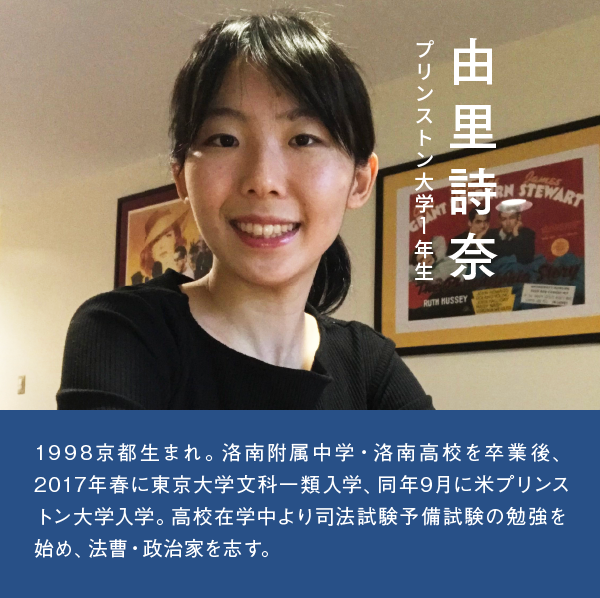

髙島さんと同じく2017年4月に東大へ入学後、東大を辞め、9月からアメリカ・ニュージャージー州にあるプリンストン大学へ進学したのが由里詩奈さんだ。

小学生の頃から法律家や政治家への道を志していたという由里さんは、京都にある中高一貫校の名門・洛南高校出身。同級生の大半が京大を目指す中、東大を志望。しかし、高校3年生になると同時に海外進学を考え、日米併願の末、プリンストン大の合格を手にした。

「東大は授業も充実していたし、学生生活も楽しかったんです。でも、1カ月も経つと、どことなく生ぬるさを感じたんです。このまま東大に行くか海外の大学に行くかは、最後の最後まで迷いましたが、もっと自分の価値を高められる環境に身を置きたいと、プリンストン大への進学を決めました」

海外大学を意識し始めたのは高3になってから。もともと英語は得意で偏差値は大抵の模試は80を超える。「ほかの教科も含め、高2までに東大受験の準備はある程度固まっていたので、高3は海外大学受験対策中心でした。

その準備を進めていくうえで知ったのが『Route H』です。メールで細かくエッセイの添削をしてもらったり、受験のノウハウをアドバイスしてもらったりして本当に助かりました」

毎日7〜8時間勉強するのが当たり前

プリンストンでの半年について尋ねると、「一つひとつの授業が濃く、事前の準備が大変。でもその分、とても刺激的で満足しています」と明るい声が返ってきた。

東大では入学すること自体がゴールとなり、授業に向き合うモチベーションが下がる学生も少なくない。学校以外でも、バイトや遊びなどさまざまな誘惑がある。

田舎暮らしを余儀なくされるプリンストンでは、大学以外何もなく、「遊びたいという気持ちもおきない」という。「毎日授業以外に7〜8時間勉強していますが、これは私だけでなく、みんなそれくらい普通にやっていますね」と由里さん。

「学生の質の違いでいうと、東大生はペーパー試験を勝ち抜いてきた真面目さや集中力があって、訓練された頭のよさ。それに対して、プリンストン生は訓練されたものというより、とにかく地頭がいいんです。加えて、成長や勉強に対する強い意欲を感じます」

東大生にはない視野の広さ、頭の柔らかさがプリンストン生にはあるという。

「数学の専攻なのに政治の話にも詳しい、そんな感じの人がたくさんいるんです」

そんなプリンストン生活で、自分自身も大きな成長を遂げている。

「こちらではディスカッションして議論をどんどん広げていくので、私もずいぶん鍛えられました。間違った答えはないという姿勢も徹底しているんです」

とにかく量をこなすことで、4技能のスキルアップ

当然ながら、海外大学受験には高い英語力が必須。英語は得意という由里さんは、どのような勉強をしてきたのか。

彼女が英語を本格的に始めたのは中学に入ってから。学校では週5時間の英語の授業があったが「どちらかというと、自分でコツコツ自習を重ねて英語のスキルを上げていった気がします」

具体的には「読む・聞く・話す・書く」のすべてにおいて、とにかく量をこなした。高1の夏休みに京大の入試英語を25年分解き、高3でのSAT対策では、英語の文章をとにかくたくさん読むことを心がけたという。「英語は単語力がものをいうので、文章を多読し、単語の知識量を増やすことが得点につながりました」

刺激を受けた「GTEC」のWriting

由里さんは中学時代に学校でGTECを受検し、満点の成績を収めている。

「Writingのある試験を受けたのはGTECが初めてで、試験内容に大きな刺激を受けました。当時は、英語である程度の文章を書く経験もほとんどありませんでしたから……。

その時に気づいたのが、頭の中の日本語を英語に訳して文章を書くよりも、最初から英語で考えて英語で書けば、もっと効率的だということです。自分がそういうレベルに達していないということを、教えてもらった感じですね」

実際、由里さんのWritingへの意識は、GTECをきっかけに大きく変わった。評価の際に、Writingの仕上がりを高く評価されたこともモチベーションにつながった。

「Writingは自分から積極的に働きかける作業。海外大学受験で必要な面接や自己主張にも役立つ気がします。4技能の試験は、ペーパーだけでは測り得ない『本当の英語力』を判断するのに実用的ですね」

「プリンストンだから入学した」という思いが励みに

もし、海外の大学進学に興味があるのであれば、ぜひチャレンジしてみたほうがいいと、由里さんは語る。「刺激を受けながら、自分の将来の道を探すことができるはず」

プリンストンの生活に充実感を覚えている由里さんにとって、なんとなく日本一の大学だから東大へというのと違って、自分で能動的にプリンストンを選んだことが大きいという。

「周りもプリンストンで学びたいと思って来た人ばかりなので、自然と自分のモチベーションもあがります。自主性と多様性、それを今、プリンストンで学んでいます。プリンストンを選んでよかったと思えるように、これからも頑張り続けたいですね」

(取材:木村剛士、文:工藤千秋、写真:長谷川博一)

グローバルビジネスパーソンとして生き抜くための英語力とは

次代の英語力〜English of the next era

Benesse Corporation | NewsPicks Brand Design