自動化する社会は人間から“本能”を奪うのか

LEXUS | NewsPicks Brand Design

2018/1/19

効率化や合理化が進むAI時代において、なお人間に内在するインスティンクト(本能的)な感覚。満ち足りた日常はそういった感覚を埋もれさせていくのに対し、非日常の体験は人間のインスピレーションを研ぎ澄ませ、本能を刺激し、新しい価値をもたらす特別な時間となりうるのだろうか。

現代の日常に本能はいらない

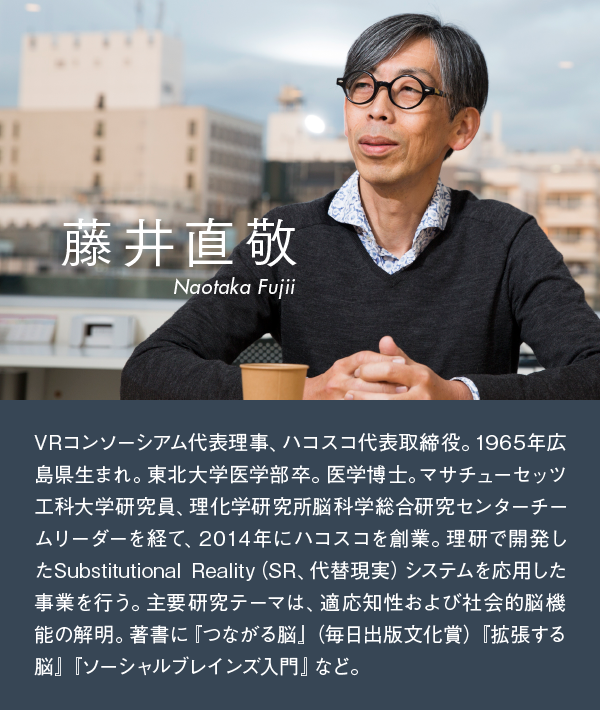

現代の生活は、スマートフォンなどのデバイスを通してインターネットに接続され、テクノロジーに支えられている。そのサポートは今後ますます洗練され、意識にのぼらないほど自然になっていくかもしれない。合理的・論理的な思考や選択を機械が肩代わりするようになれば、ヒトにはどんな役割が残るのだろうか。脳科学者の藤井直敬氏に聞いた。

──人の脳には、AIに代替できない本能のようなものがあるでしょうか。

辞書に出ている意味での“本能”とは、要するに生き物としての性(さが)ですよね。

食欲、性欲、睡眠欲……そういった欲求は当然僕らのなかにもあり、それらの欲求が極端に満たされない状況では、人の行動を変えるドライブになります。

ただ、現代の日常的なアクティビティは生死からずいぶん遠いところにあります。ある程度の生存欲求が満たされているため、本能が行動をモチベートするものになっていないんです。

──現代人は、本能に頼らなくても生きていけるということですか。

もちろん、環境や文化によって差はあるでしょう。最近、Netflixで『ナルコス』というドラマを見ています。

コロンビアの麻薬シンジケートの話で、登場人物がいとも簡単に死んでいく。それを見ていて、もしもこんな環境で生きていたら、本能に頼る割合が高まるだろうと思いました。

一歩間違えると死んでしまうなら、生きるために何をしようかと考える。お金がないことで命が脅かされるなら、お金を得るために何でもやるかもしれない。でも、少なくとも今の日本には、そこまでの極限状況がありません。

僕が理研に入ったとき、当時のリーダーから「どうせ失敗したって命(タマ)を取られることはないんだから、好きなことをやれ」と言われました。そのとき、「そうか、失敗しても死なないんだな」と思ったんですよね。

当たり前なんですけれど、命にかかわるかどうかは、僕らの思考や判断を左右する大きな違いだと思います。

命がかかったときに、ヒトは変わる?

──人間の思考や判断は、AIとは違いますか? たとえば、理詰めでは出てこない“インスピレーション”は、人間特有のものでしょうか。

インスピレーションによって新しいアイデアが生まれるというと、無から有が生まれるかのように聞こえますが、実際はゼロから何かが生み出されることはありません。大抵の“新しさ”は、すでにあるAとBを組み合わせたときに出てくるものです。

AとBの両方について深く考えた経験があると、あるとき脳のなかでつながって、新しいCという発想が生まれます。その仕組みはまだよくわかっていないのですが、誰でも一度や二度は経験があるのではないでしょうか。「あ、今つながった!」みたいに、ひらめいたことが。

人間の脳は、常に何かをつないだり外したりを繰り返しています。そうやってつながったことのなかで本当に面白いものは、100のうちの1つかふたつしかない。

たまたま面白いつながりができたときに「面白い」と気づけるのが、インスピレーションを発揮できる人であり、才能なのだと思います。

──新しいものを生み出すという領域にもAIが活躍し始めていますが、人間の活躍する領域が狭まっていくことに関してはどう思われますか?

AIの苦手分野を強いていうなら、自ら課題を見つけること。しかし、課題が設定されたあとの解決は、そう遠くないうちに人よりずっとうまくできるようになるでしょう。

人は機械と競い合っているわけではありませんから、AIの方がうまくやれることはどんどんAIに委ねていけばいいと僕は思います。

これまでの時代は、アクティビティが生産性に結びついていないと社会的に許されませんでした。それは、「遊び」を許容する余裕がなかったからです。

でも、機械に任せることで生産コストが下がるなら、人はもっとほかのことに時間を割けます。なにしろ、これからは時間が余って、暇つぶしをしないといけなくなりますから。

──そうして人間と機械が近づいてゆくと、脳の機能も変わりますか? たとえばVRで過ごす時間が長くなれば、どんな変化があるでしょうか。

脳が持っている能力自体は、あまり変わらないと思います。インプットが視覚と聴覚くらいであれば、すでに人間の脳に仮想と現実の区別はつかなくなっています。

紅葉を見ながらドライブするときに、それが現実なのか仮想なのかはあまり関係がありません。本人がそれを楽しみたいと思っていれば、脳が体験のギャップを勝手に埋めてくれるんです。

ただ、クルマでレースをしたときに「もしこのカーブを曲がり切れなければ死ぬ」という危険は、現実の方がより強く感じるでしょうね。

現実が仮想と違うのは、命を懸けられるかどうか。

仮想空間の出来事で死ぬ可能性があれば、それはもう現実と同じです。

もうひとつ、仮想空間というのは、現実から一部を切り取って作りこまれています。レーシングゲームならコースの外は存在しないし、レースに必要な情報しか盛り込まれていない。

そういった限られた幅のなかでの体験しかやっていなければ、イレギュラーな何か──たとえば、コーナーの隅っこに小石が落ちていて、それを踏んでスピンしてしまうような体験は生まれません。

それを一度体験しなければ、路面に気をつけなければいけないということが、身をもってわからない可能性はあります。

──ゲームだったら、そこに明らかに踏んではいけないとわかるバナナの皮があったりします。

そう。あれを避ければいいんだなってわかるようにつくられています。

現実の場合は、自ら情報を選び取る必要が大きいですから、その経験の差は先ほど人間の特性として挙げた課題発見能力などに影響すると思います。それが、人類に残された本能的な部分なのかもしれませんね。

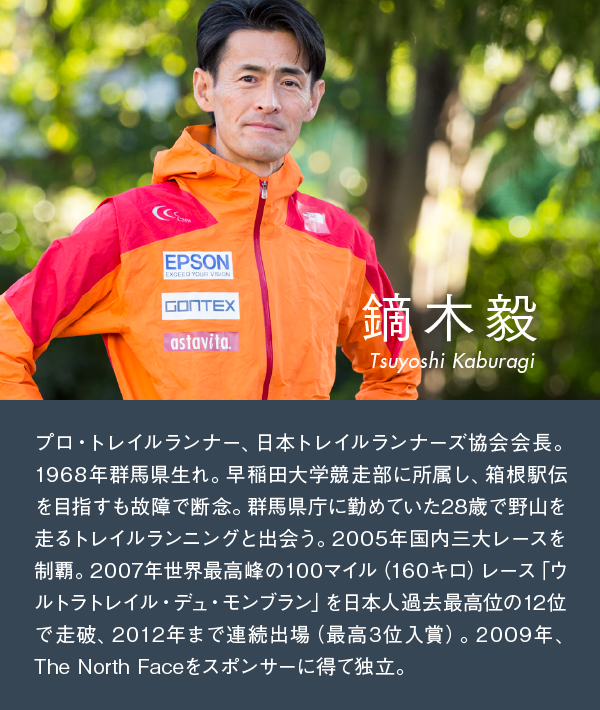

50歳を前にしてなお、プロ・トレイルランナーとして走り続ける鏑木毅氏。40歳のときには世界的な大会で3位に入賞するなど、トレイルランニング界のレジェンドともいえる存在だ。彼が主戦場とするトレイルランニングの100マイルレースは、160km以上の長距離、しかも未舗装の山野を数十時間かけて走り抜けるという過酷極まりないもの。テクノロジーの進化がめざましい現代において、あえて何にも頼ることなく体ひとつで極限に挑み、得られるものとは何なのか。一体どのような本能が、そのような過酷な挑戦へと彼を駆り立てるのだろうか。鏑木毅さんに聞いた。

「まだ見ぬ自分を見てみたい」という気持ち

──2019年、50歳でUTMB(Ultra Trail du Mont Blanc。ヨーロッパアルプス最高峰・モンブランを取り巻く山岳地帯を走り抜くレース。鏑木氏は2009年大会にて3位入賞)に挑まれるそうですね。

はい。「決して終わらない挑戦」「決してなくならない情熱」「決して諦めない情熱」を伝える「Neverプロジェクト」として、再びUTMBに挑むことを決めました。

──走行距離169.4km、累積標高差9,889m。想像を絶する過酷なレースです。

20時間以上眠ることなく山の中をひたすら走り続けるわけですから、命がけです。

トレイルランニングでは、100kmを超えたあたりから「神の領域」と言われるゾーンに入り、体のコントロールが利かなくなると言われています。

ここから先は、メンタルだけで体を動かしていくことになる。「もう止めたい」というサインを出す体に対して、ゴールへの執着で抗いながら進んでいくのです。

僕はこれまで30以上の100マイルレースに参加してきましたが、過去には氷点下20度を下回る環境で凍死しそうになったこともありました。

意識が朦朧として幻覚や幻聴に見舞われるのも、珍しいことではありません。

極限の状況の中で、命を落とされる方もいらっしゃいます。

──極限に挑む中で、一体何を得られるのでしょうか。

「日常のありがたみ」でしょうか。

過酷な非日常体験とのコントラストによって、日々のなにげない物事がものすごくありがたく感じられるようになる。生きているという実感が濃厚になるんです。

以前、大峯千日回峰行(1日48kmを9年にわたって歩き続ける巡拝行。断食・断水・不眠・不臥で読経を続ける)を成し遂げた塩沼亮潤氏が、その行を終えて感じたことについて「感謝の一言しかない。すべてに感謝する」とおっしゃっていました。僕も同じ気持ちです。

──人間には、命を維持しようとする本能があると言われています。過酷な経験を選ぶということは、その本能に抗っているようにも感じてしまいます。

こうしたチャレンジへと僕を突き動かすのは、「まだ見ぬ自分を見てみたい」という気持ち。そこには生存本能とはまた違うベクトルの好奇心のようなものが働いているのかもしれません。

50年近く生きているとあらゆることに慣れてきて、大抵の物事は想定内だと思えるようになってきます。しかし、極限のチャレンジをするとそのたびに想定外のことが起こり、自分の対応力が試される。

そうした中で出会う見たことのない自分──たとえば、思いがけない幻覚を見る自分や、30時間寝ずに走り続けているのに眠気を感じない自分を発見することもあります。

限界まで追い込んだ時にしか見ることができない、想定外の自分がいるんです。

──極限状態で見る幻覚というのは、「もう止めたほうがいい」という本能の訴えではないのでしょうか。

こうした場合にあらわれる幻覚には、走るのを止めさせるよう働きかけるものが多いようですね。たとえば、ベッドや温泉があらわれて休息へと誘惑してきたり、樹木が悪魔のように手招きをして恐怖心を煽ってきたり。生存本能による「走るのを止めなさい」というサインなのかもしれません。

しかし、僕の場合は少し違う。まるで自分を後押ししてくれるような幻覚を見るんです。僕を応援する妻と娘が浮かんでいる様子が見えたこともあり……。

あるときは、子どもの頃の友人と校庭で遊んでいるシーンがあらわれたこともありました。人は死ぬ前に走馬燈を見ると言いますが、まさにそういう状態なのでしょう。脳が死を予感したから、僕に走馬燈を見せている。

でも、そんな現象に負けてはいられない。

慣れないうちは頭が混乱しましたが、何度も経験するうちに想定内のこととして「脳が揺さぶりをかけてきたな」と判断できるように。そうして次第に幻覚も、織り込み済みのこととしてクリアできるようになりました。

こういうときに前向きな力を得られるのは、僕の強みだと思っています。

「極限を楽しむ」という本能

──そうした極限を突破できる人には、どのような特徴があるのでしょうか。

柳のようにしなやかな心を持っていること。鋼鉄のように屈強な心の持ち主には難しいんです。

鋼鉄の心を持った人は、一見すると強いけれど限界がくるとポキンと折れる可能性がある。それよりも、柳の心で「これ、辛いのかな?」と風に吹かれているくらいが理想的。

どんな状況でどんなに心を揺さぶられても、自分の都合のいいように心をコントロールしつつ芯はぶれることがないという人が、本当の意味で強いんだと思います。

──そうした経験を積み重ねるうち、キャパシティーが広がりそうです。

人は知らず知らずのうち、自分の限界を決めてしまいがちだと思います。自分で自分の壁をつくっているんです。

でも、大自然の中に身ひとつを置いて限界に挑むとき、その壁をピューッと取っ払うことができる。それによって、以前よりも少しワイドな世界がひらけるような、自分のバージョンが上がるような、そんな体験ができるんです。

レースでは、真夜中に4000m級の山々を越えることもあります。逃げ場がなくて誰も助けにも来てくれないような山奥では、負のサイクルに入っている場合じゃない。

自分で自分を奮い立たせるしかないんです。そんなギリギリの状況だからこそ、僕は楽しむ勇気を持てるようになったのかもしれません。

「楽しむ」ことが結果的に、生きる力になっている。「楽しむ」というのも、本能の働きのひとつなのかもしれませんね。

(編集:奈良岡崇子 構成:宇野浩志、西門和美 撮影:Atsuko Tanaka)

人間の奥底に眠る、本能を呼び覚ますLEXUSのフィロソフィー。感性をダイレクトに刺激するデザインと最先端テクノロジーがここに。

LEXUS | NewsPicks Brand Design