【2018年特集】激動するグローバリゼーション、共存を目指す「SDGs」の本質

住友商事 | NewsPicks Brand Design

2017/12/12

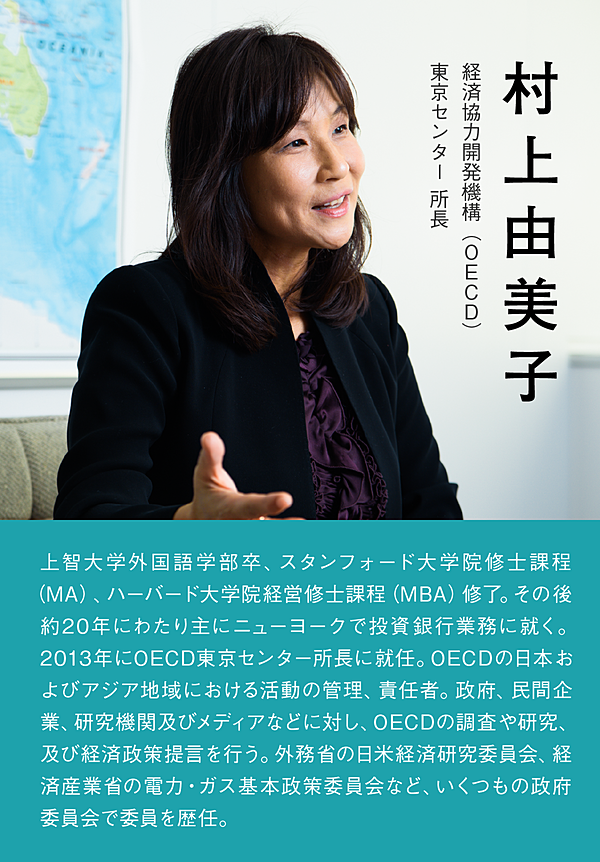

2015年、国連は161の加盟国首脳陣の承認のもと、世界が向き合うべき17のゴールと169のターゲットからなる「SDGs」を採択した。既存の枠組みを超えた協調が求められるなかで、社会と経済の趨勢はどう変わるのか。OECD東京センター所長の村上由美子氏と、住友商事グローバルリサーチ代表取締役社長の高井裕之氏に聞いた。

“自国主義”が広まる世界情勢

──SDGsという国際社会の課題を、各国の政府や企業はどう受け止めているのでしょうか。

村上:皆さんもご存じのように、2015年の国連サミットで採択された国際目標「SDGs」には、もともと、2000年に採択されたMDGs(ミレニアム開発目標)という前身がありました。

SDGs はMDGsでは十分ではなかった部分を補完し、将来まで維持可能な社会作りを目指し、計17の目標、169のターゲットがアジェンダとして設定されています。

MDGsとの大きな違いは、教育も環境も貧困も、世界が有する問題はすべて、根底の部分でつながっているという考えに基づいているところです。また、MDGsは途上国をターゲットにしていましたが、SDGsでは先進国を含めた、あらゆる国が対象に含まれます。

つまり、現在の国際社会が抱えるあらゆる課題は、発展途上国と先進国を分けて議論するのではなく、地球規模で考えなければならないとしているわけです。

高井:SDGsの概念をひもといてみると、実は古くから続いている日本の老舗企業にとっては、意外になじみのある考え方だと思うんですよ。

例えば、400年の歴史を持つ住友グループが事業精神の一つに掲げる「自利利他公私一如」は、自らだけを利することなく、社会をも利しながら、公私一体の精神で事業を推進すべしというモットーです。

住友に限らず、多くの日本の企業はこうした精神で、海外の国々ともさまざまなビジネスを行ってきました。時を経て、国連が中心となってグローバルにこれを目指そうとする現状は、非常に有意義なことです。

ただ、SDGsというゴールの価値は明確ながら、各国の政府・企業・NGOといったステークホルダーたちの足並みがそろっているかは少々疑問です。なぜなら、現在の世界情勢を見ていると、SDGsの方針とは真逆の方向へ向かっているように思えてならないからです。

村上:つまり、「共存共栄」とは正反対の方向へ向かっているということですよね。

高井:そうですね。歴史をさかのぼれば、ソ連崩壊で冷戦構造が崩れて以降、世界にはグローバリゼーションの流れが生まれ、25年にわたってそれが良しとされてきました。ところが昨今、トランプ現象やブレグジットといった出来事に、その反動が見て取れます。

トランプ大統領が明確に打ち出す「アメリカファースト」の考え方などは、SDGsを真っ向から否定するものですよ。

村上:確かに、我が国のことを一番とする考え方は、SDGsの真逆ですね。

高井:世界の民間企業がSDGsを意識していても、アメリカや中国といった「スーパーパワー」と呼ばれる大国たちは、他国や世界との協調よりも自国の利益を優先する方に動き始めている。これが我々の置かれている現実です。

例えば、トランプ大統領がいくらパリ協定からの離脱を声高に叫んでも、それが必ずしもアメリカ企業の意思と一致するとは限りません。皆、パリ協定が今後の地球のために必要なものであることは、ちゃんと理解していますからね。

SDGsへの貢献は経済合理性がある

──国際社会がSDGsを目指す中で、日本企業のプレゼンスはどう評価されているのでしょうか。

村上:SDGsへの取り組みを見ていると、このグローバリゼーションの中で日本企業は素晴らしい役目を果たしていると実感します。しかし一方で、日々感じてしまうのは、自らの取り組みを上手に発信できていないということ。

これは日本企業の大きな課題でしょう。おそらくは日本人特有の美徳の精神によるものでしょうが、発信が不得手であるというのは、国際社会において圧倒的に損です。

高井:それは間違いないでしょうね。確かに我々には、「何か良いこと」をやったとしても、それを自ら公言するのは品がないと考える風潮が強いです。言わなくてもわかってくれよ、と(笑)。

村上:ところが、世界でははっきりと主張をしないと決してわかってもらえません。これだけ国際化が進んでいるわけですから、日本もそろそろ、そうした美徳から脱却すべきだと思うんです。

日本企業はさまざまな分野で高度な知見や技術を持っているわけですから、対外的なコミュニケーション、つまり発信の部分に力を入れれば、SDGsへの貢献度の認識は大きく変わります。これは経済合理性の点でもプラスに働くはずです。

CSR的に、“より良い社会を目指しています”という姿勢を打ち出すことができれば、長期的に見れば株価などの企業価値にもしっかり反映されることは、世界的にコンセンサスの得られた事実ですから。

高井:おっしゃる通りだと思います。CSRという取り組みにスポットライトがあたり始めた時代は、それはコストであり負担であるというのが企業側のマインドセットでした。

ところが、SDGsの概念が生まれてからは、それはコストではなくオポチュニティ(好機)であると考えられるようになりつつあります。飢餓に苦しみ、生活インフラの整っていない発展途上国を支援して開発することは、新たな市場を創造することに等しいからです。

もちろん、これは莫大な投資とリスクが発生する大事業となりますし、国の後ろ盾も必要でしょう。社会貢献を念頭に置きながら利益を確保するのは、本来とても難しいことです。

しかし、外務省や経産省、あるいは国際機関やNGO団体などと連携しながら事業を進めることは、もともと総合商社の得意技。もっと言えば、これは総合商社でなければ対応できない事案と言っても過言ではないでしょう。

村上:そうですね。総合商社は日本独特の事業形態ですが、長年にわたってそうしたトータルな事業コーディネーションを手がけてきた唯一の存在だと思います。

高井:ただ実際問題、例えば中国のような、自由で開かれた資本主義とまったく異なる経済システムを持つ国を相手にする場合、本当の競合相手は中国の民間企業ではなく、中国という国家資本そのものです。これはガバメントフック(“日本政府からのサポート”の意)なしに対応できるものではありません。

“ベストプラクティス”の共有に期待

──国際社会がSDGsを目指すにあたって、日本企業はどのような役割を期待されているでしょうか。

村上:SDGsのゴールを基準に考えると、日本企業は、教育にしても交通インフラにしても、世界と較べてかなり秀でたシステムを数多く持っています。医療の分野を例に取れば、アメリカは国民皆保険制度自体がないわけですから。

ただ、電気や鉄道をはじめ、インフラというのは作って終わりではない。地元のコミュニティがそれを維持し、運用することで経済発展に寄与する仕組みを構築することが理想です。

日本企業はこうしたノウハウの点でも、優れた知見を持っていると思います。もちろん、日本でうまくいったからといって、海外諸国で必ず成功するとは限りませんが、システムを運営する上でさまざまな教訓の蓄積があるはず。

それを発展途上国で生かすことが重要で、OECDではこれを「ベストプラクティスの共有」と表現しています。これこそが、日本企業に期待される分野だと思います。

高井:まさにサステナビリティ(持続性)ですよね。その点を重視する日本企業は多く、東南アジアなどの途上国の発展に大きく貢献してきた歴史があります。

例えば建設機械メーカーのコマツさんは海外で高いシェアを持っていますが、ただ重機を作って納めるだけでなく、それを操縦・メンテナンスする人材の育成にも力を注いでいます。

何か不慮のトラブルがあれば日本からもメンテナンスに行きますが、基本的には現地の人材をしっかり育てて、現地に運用を任せる。最終的には現地の人々だけで発展できる状態を目指す。いわばこれが日本流なんですね。

村上:ところが、それだけ誠実なビジネスをして世界の発展に貢献していながら、国際的にはあまり知られていないんですよね。もっとPRしていかないと。

高井:問題はそこですね。当然、我々だって国際的に評価してほしい気持ちはありますから、意識を変えていかなければいけません。

国際的な会議に出席すると、インドからの参加者など過剰なくらい自己アピールする姿をよく見かけます。あれは見習わなければいけません。

SDGsにしても、その取り組みと貢献を定量化して発信することで、クレジットレーティングが上がっていくような仕組みになれば、多くの企業にとって明確な目標になるはず。そういったマーケットに反映される仕組みが必要ではないでしょうか。

村上:企業の取り組みについて、市場が見た時にわかりやすい物差しを設けることは必要でしょうね。

例えばSDGsのゴールのひとつである「ジェンダーの平等」に関して言えば、昨年から女性活躍推進法に基づいた「女性活躍指数」を企業が公表する動きが始まっており、それを市場が評価して投資の指標とする「ESG投資」が注目されています。

また企業単位では、日本でも投資家向けにまとめる財務指標の中に、環境に対する活動の発表を入れるような動きも起こり始めています。少しずつ状況は変わりつつあるのでしょう。

高井:非常にいいことです。奥ゆかしい日本人でも、スコア化すればフェアに自社の発信ができる。それによって、国際的な評価を大いに押し上げることにつながるはずです。

国際社会に向けて、声を上げる

村上:私の立場としては、住友商事さんのような企業には、これまで以上に積極的な情報発信を期待すると同時に、国際的なルール作り、ガイドライン作りにもぜひご尽力いただきたいと思っています。

グローバリゼーションやテクノロジーの進化によって、年々“国境”というものの意味が薄まる中、既存のガイドラインや国際協定が機能しなくなってきています。ビッグデータにしてもAIにしても、今の我々が持っている国際社会のフレームワークでは、対応できないことがたくさんあります。

OECDとしてはこうした政策側の遅れを問題視していて、最先端の知見と共存のポリシーを持つ企業の貢献が必要だと考えています。

我々はあくまで政策を提言する立場ですが、新しいガイドラインや国際協定を設ける場で、ぜひ日本の企業として発言をお願いしたいですね。

高井:そうですね。住友商事も含めて、日本企業は国際的なルールメイキングにもっと参加していくことが必要だと強く思っています。

村上:日本人は、ルールを作ることよりも、作られたルールを従順に守ることが美徳と考える節がありますから。

本当はその逆で、ルール作りに参加するから、国際協調に配慮しながらフェアな競争環境を作れるということを理解していただきたいのです。シリコンバレーの企業は、その作ったルールが及ぼす自社への影響力を認識しています。

高井:日本企業も日本政府と連携しながらどんどん外に出て行って、OECDのようなルールメイキングをする国際機関に対して働きかけをすべきです。

村上:そうですね。この先もさまざまな技術が登場するでしょうが、そこで「この事業とこの領域をつなげば、新たなビジネスが生まれるのではないか」という視点にたけているのは、やはり総合商社だと思います。

高井:総合商社というのは常に時代の流れの最前線にいて、その風向きを見ていますから、周囲に一歩先んじて動くことができます。それこそが総合商社の強みです。

時代の流れが大きく変わっていくタイミングだからこそ、既存のフレームワークにとらわれない事業活動を心掛けていかなければなりませんね。

(編集:呉琢磨、構成:友清哲、撮影:岡村大輔、デザイン:九喜洋介)

SDGs 世界の課題×総合商社

- 【2018年特集】2030年に向けた全世界の決意。「持続可能な開発」とは何か

- 【2018年特集】激動するグローバリゼーション、共存を目指す「SDGs」の本質

- 【2018年特集】文化+産業+コミュニティが「持続可能なまち」を作る

- 【2018年特集】産業を作り、地域に貢献する。「理想的な資源開発」とは

- 【2018年特集】石油資源は枯渇するのか。エネルギーを未来につなぐ方法

- 【2018年特集】再生可能エネルギーは、世界を「クリーン」にするのか

- 【2018年特集】世界に「食糧危機」は来るのか。飢餓を救う農業の改革とは

- 【2018年特集】社会の大動脈「物流」の進化は世界の発展に直結する

- 【2018年特集】「移動の自由」の拡大が、世界の不平等を是正する

- 【2018年特集】SDGsの時代に、総合商社は何を成すべきか

住友商事 | NewsPicks Brand Design