「大企業だからこそ」のイノベーション、成功の原理原則を語る

2017/12/18

「大企業ではイノベーションは起こらない」。重厚長大な組織の意思決定の仕組みやスピード感を揶揄して、そんな言葉を頻繁に耳にする。しかし、資金や人材などの経営資源は、大企業のほうがベンチャーよりも明らかに上。それにもかかわらず、こうした声が上がる理由は何なのか。今回、NewsPicksではその答えと解決策を探るイベントを開催。「元・大企業」「現・大企業」のイノベーター4人を招き、「大企業向けイノベーション創出」のヒントを探った。

イベントは3つのセッションで構成されていた。ハイアールアジア(現アクア、旧三洋電気白物家電事業)やソニーグループなど数々の大企業でイノベーションを起こしてきた伊藤嘉明氏が登壇した基調講演、日本マイクロソフトが実践している働き方改革の事例紹介セッション、そして、伊藤氏に加え三井不動産でオープンイノベーションプロジェクトを指揮する光村圭一郎氏、元ゴールドマン・サックスでAI関連ツールベンダーを起業した松本勝氏によるパネルディスカッション。

本リポートでは、全セッションを通じてイノベーション創発のヒントにつながるキーワードを浮き彫りにして、そのポイントを紹介する。

Keyword 1: 定義を明確にせよ

伊藤氏は冒頭、「多くの人がイノベーションの定義を理解していない」と切り出した。人によってイノベーションの定義が違い、そこを明確にすることがスタートだと言う。

「私が定義するイノベーションとは、スティーブ・ジョブズやイーロン・マスクのような人がつくり出す、世の中をあっと驚かす発明のことではありません。それはこれまで世の中にないものを生み出すことではなく、日々行っているルーチンや思考を『変革』することだと思っています」

伊藤氏の発言に三井不動産の光村氏も共感し、「大企業でもイノベーションや新規事業を起こそうという動きは当然あります。私も今まさに、イノベーション創発のための部門に籍を置いていますから。大企業でイノベーションを生むための課題は、意思決定のプロセスや人事制度といった新規事業を進めるためのフロー。ここを変えない限り、かなり難しいと実感しています」(光村氏)

イノベーションの定義付けは、変革のタイプを判別するときにも有効で必要だと松本氏は言う。

松本氏はイノベーションを「持続的なイノベーションなのか」または「破壊的なイノベーションなのか」でまず判断するという。先の伊藤氏の話に紐づければ、「前者は大企業でも起こせる変革。後者は発明に近い変革であり大企業では起こしにくい、ベンチャーが得意な領域だと」と話す。

なお、破壊的イノベーションを起こすのはデザイン思考が得意な「Why型」とのこと。未来を想像し、逆算して「なぜ?」を問い、アイデアを生み出すタイプだ。

他方、現在あるビジネスにちょっとしたアイデアを加えることが得意な「How型」が存在する。このタイプこそ、大企業での持続的イノベーションを起こせる人材だという。

「大企業で創造的なイノベーションを発案すると『こいつ何言ってるんだ?』とダメ出しされることが多いはず。それは仕方がなくて、そもそもWhy型の発想を理解できる人材がいないのだから」と光村氏。

光村氏は続けて、「大企業にWhy型のイノベーションを起こす人はいないし、そのような考えを大企業でするのはやめようというのが私の考え。だから、オープンイノベーションに積極的なのです。Why思考を持つスタートアップとオープンイノベーションで協業することで、足りない部分を補う。ただし、ここでも伊藤さんの言う定義が大事です。

これは特に経営層に見られるのですが、イベントに参加した、あるいは投資した。それだけでオープンイノベーションをやったととらえている人が多い。そうではなく、どんな変革を具体的に行ったのか。その設定、定義付けが非常に重要なのです」

Keyword 2:的確な人材がジャッジせよ

松本氏のVISITS Technologiesでは、人が出したアイデアが「Why・How型」のどちらなのかを判別できるアプリケーション「ideagram(アイデアグラム)」を開発している。判別だけではなく、各アイデアの内容を解析し「目利きする」機能を備える。

「多くの大企業では上司や経営層がアイデアを判断しがちですよね。多数決の会社も多いでしょう。失礼を承知で言いますが、果たしてその人たちにアイデアを判断できる能力が備わっているのでしょうか。せっかくのアイデアがセンスのない人のジャッジでボツになっている可能性があると思います」(松本氏)

伊藤氏も「アイデアを見える化できるのは素晴らしいこと。光村さんが言うような意識決定のフローも含め、能力のない人がジャッジする体制も日本の大企業が変革しなければならない部分」と共感した。

Keyword 3:“イノベーション特化時間”をつくれ

「イノベーティブなアイデアを生むには、そのための思考する時間が必要。日々の業務をいかに効率よく進められるか。外部ツールを積極的に活用し、イノベーティブな思考を行う時間を設けることが重要だ」と松本氏は説明した。

光村氏も「本当にその通り。大企業にいると、いくらでも無駄な業務はありますから。話せば数分で終わることなのに、わざわざ資料を作らせる。このような無駄を改善する仕組みやツールがあれば積極的に導入するべきだと思います」と賛同した。

この「時間をつくる」という観点では、パネルディスカッションに先立って、日本マイクロソフトの輪島氏が講演した働き方改革セッションが参考になる。

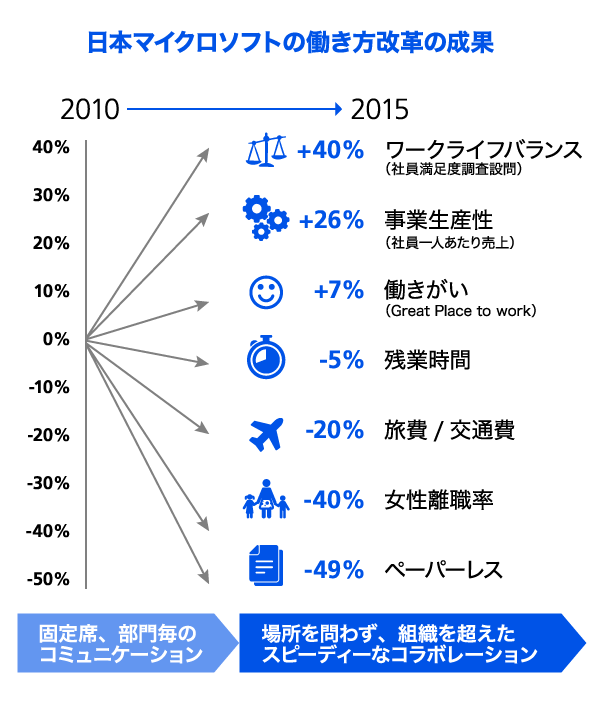

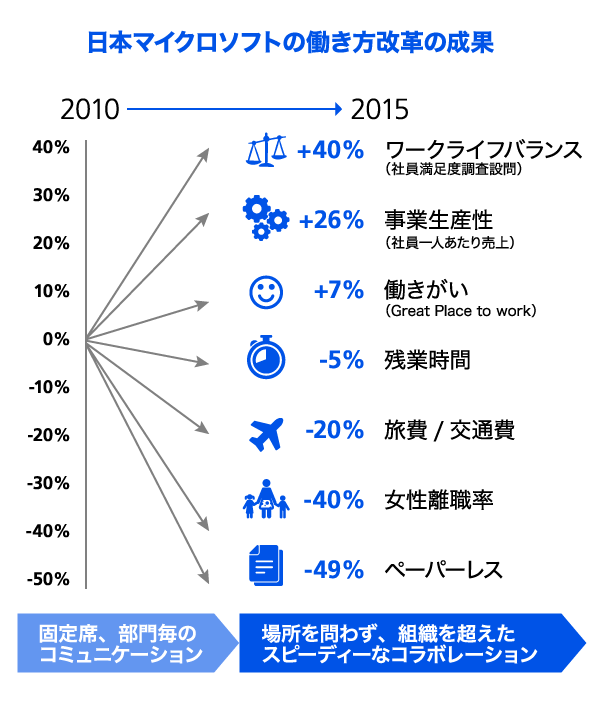

輪島氏は、無駄な時間の削減や、コミュニケーション方法の改善などを通じて26%の生産性向上を実現した、自社の働き方改革の実例を紹介した。

日本マイクロソフトは2011年、本社移転を機に「働き方改革」をスタートしたという。コンセプトは「働き方改革を目指さない」。

「私たちが働き方を見直す目的は、あくまでビジネスの成長。残業ゼロやテレワークの推進といった一般的に言われる働き方改革は当社にとってあくまで1つの手段。限られた時間の中で新たなビジネスを生み出し、成果を上げていくために何をすべきか、という視点で、経営課題として働き方の見直しに取り組んできました」(輪島氏)

改革以前は、一人ひとりにパーティションで区切られた席が用意され、物理的にも心理的にも壁があり、他部門との協働も活発とは言えなかったという。

また、昼間のオフィス空席率は60%以上あり、オフィス間の移動は5506回にも上り時間のロスなどを換算すると1億円の機会損失を生んでいた。加えて、女性の離職率は男性の1.8倍にもおよぶという状況で、無駄が多く、必ずしも、十分社員が働きやすい環境とは言えなかった。

改革開始後は、カルチャー、マインド、制度、環境を全方位で整備。特に意識改革には力を入れ、トップが自らリモートワークを実践したり、営業担当者がお客様を訪問する際、専門の技術担当者がオンライン会議で商談に参加する「オンライン同行」も開始。素早い対応も可能になったという。さらに、社内会議は、オンラインでも参加可を徹底する風土づくりを行った。

その結果、生産性(従業員1人あたりの売上高)は、改革前と比較して26%増、社員の「働きがい」を表す指標は7%向上するなど、さまざまな効果が表れたという。「自分の力を無駄なく発揮できる環境という意識が社員に浸透した」(輪島氏)

取り組みは現在進行形で進化し続けている。

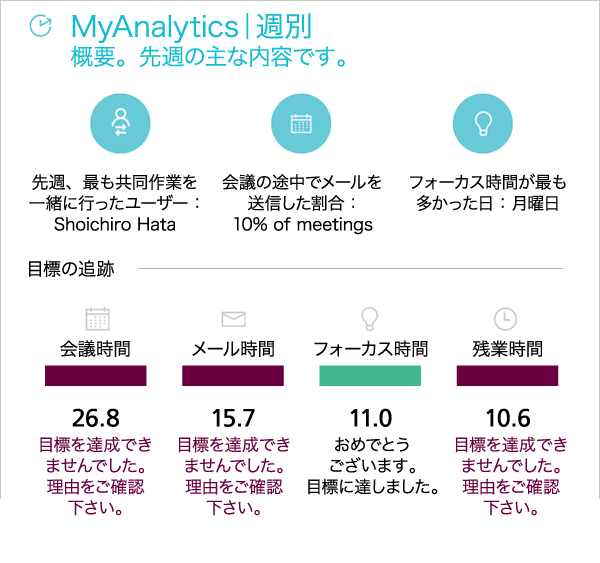

取り組みのポイントは『組織横断的なコラボレーションによる“巻き込み力”の強化』『ビッグデータとAIを生かした社員自身の気づきによる業務改善』『ITの基盤となるセキュリティ』だったという。

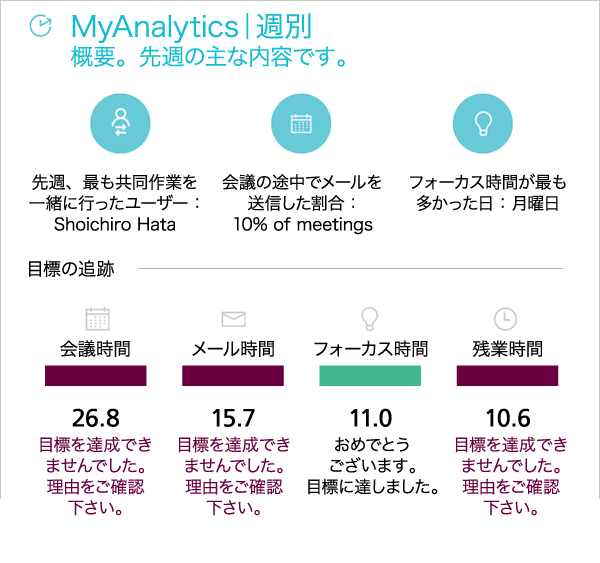

Office 365によって自らの働き方を分析できる。特別な操作は不要で、通常の業務を行っているだけで、自分が何にどの程度時間を費やしているかなどがわかる。

「より多くの人とスピーディにコミュニケーションやコラボレーションを図ること、自身の働き方を見える化し時間の使い方を見直すこと、そして、『いつでも・どこでも』のワークスタイルをセキュアに保つこと。働き方改革は下支えするICTインフラのもとに、トップが率先して作り上げるカルチャーや継続的な改善活動のもとに成り立つと思っています。こうした働き方の見直しは、無駄を取り除き、イノベーションを起こす可能性を引き上げることにもつながっていくと思います」と輪島氏は強調していた。

Keyword 4:最初に変革すべきは「モチベーション」

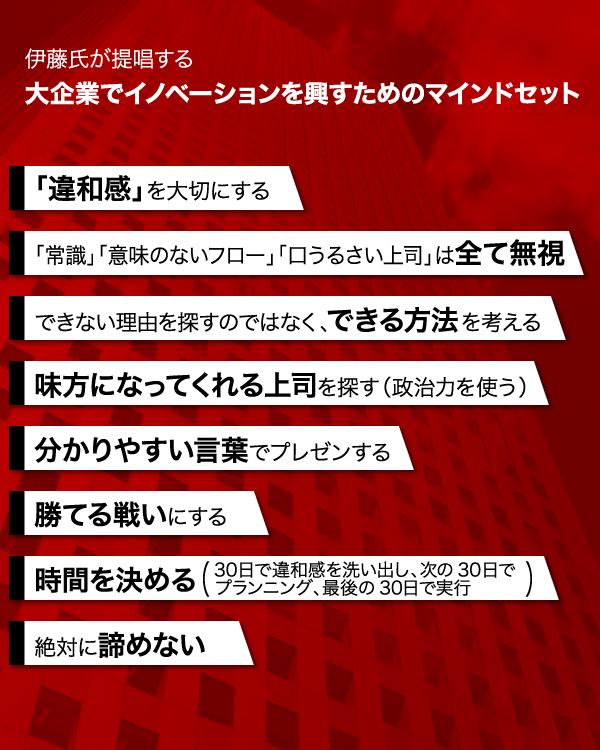

伊藤氏の考えをまとめるとこうだ。大企業でイノベーションが起こりにくい理由は、ストラクチャーの部分もある。しかし、現場社員のモチベーションも変革すべき点だと主張した。「経営者が変わらないから、会社が変わらないからと嘆く前に、苦労を承知でアクションを起こす覚悟が必要だ」と指摘。

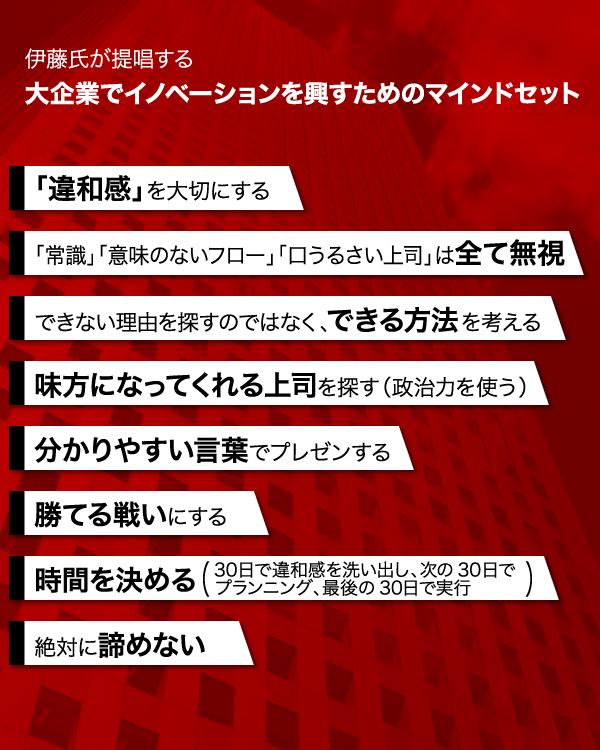

こうした「精神論」のうえで、伊藤氏はこれまでの経験をもとに、具体的にどのようなことに注意しアクションすればいいかのヒントを紹介した。

伊藤氏がハイアールアジアで起こしたイノベーションを実例に上記マインドセットを説明しよう。

当時のハイアールアジアは15年間連続赤字。それにもかかわらず、赤字を生み出している白物家電(売れれば売れるほど赤字になる構図だったそうだ)を、変わらず売り続けていた。

まず、このビジネスモデル(=違和感)に苦言を呈すと同時に、白物家電は地味との常識を変革。インテリア雑貨のような世界最小、世界初の携帯型洗濯機を開発した。

開発に際しては従来60人いたメンバーを3人に縮小。必要のないメンバーを大幅に減らした(意味のないフロー)。

伊藤氏の変革に異を唱える人も多かったそうだが無視した。とはいっても15年連続赤字会社である。広告費はゼロ。従来通りのフローで発売したら売れなかっただろう。

そこで戦略を改めたという。自ら広告塔となりメディアに頻繁に登場した。さらに家電量販店からの販売をやめ直販に変えた。

「できない理由を探すのは簡単。やれる理由を探さないと。上司がアイデアを認めてくれないんだったら、認めてくれるように分かりやすい平易な言葉でプレゼンする。それでもダメだったら、別の上司を探す。イノベーション起こすには戦略も重要です」

そして伊藤氏はこう締めくくっている。「繰り返しになりますが、私が行ってきた変革はイノベーションでも何でもありません。ただの“思いつき”です。けれども、その思いつきをビジネスにできるかどうかが重要なのです。既存商品の見せ方を変える。サービスにちょっと付加価値をつける。何でもいいんです。アイデアが浮かんだから、とにかくアクションすること。そして達成するまで諦めない。

経営層となった今言えることは、アイデアを採用するかしないかの最終判断は、その人物の本気度を見ます。論破してもめげずに、次のアイデアを持ってくる。そういう意気込みでビジネスを進めていけば、必ず大企業でもイノベーションは起こせると思います」

大企業という枠組みの中では、ベンチャーに比べてスピードの遅さやプロセスの複雑化などで新しい取り組みが行えないのは事実かもしれない。ただ、その中でも強いモチベーションと、適切なツールの導入による時間の捻出、そして周囲を巻き込む気構え次第でチャレンジはできることを、集まった大企業のビジネスパーソンに登壇者が共通して訴えかけていた。

(取材・文:杉山忠義、写真:長谷川博一、編集:木村剛士)

日本マイクロソフトが2011年から継続している働き方改革の実践例、岡村製作所 未来企画室室長の遅野井宏氏による働き方改革の推進に伴うコミュニケーション変革の実例をご紹介します。是非、この機会に奮ってご応募ください。

<関連映像のご紹介>

本イベントのパネルディスカッションのダイジェスト版と日本マイクロソフトの働き方事例を紹介する映像もございますので、こちらも併せてご覧ください。

<パネルディスカッション>

<日本マイクロソフトの「働き方改革」実践例>